مقالات مرتبطة

-

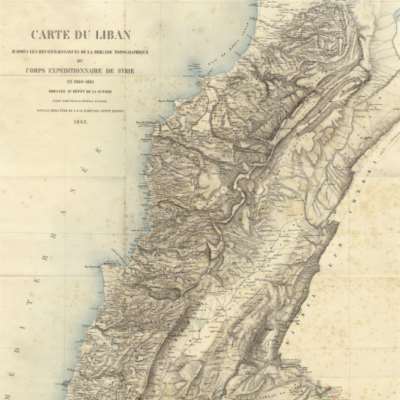

«تكوين» الفكر الانعزالي صدقي عاصور

-

يكاد «التنوير» يخطف أبصارهم! أحمد ضياء دردير

قبل أسابيع، تداعت وجوه (أبرزهم: يوسف زيدان، فراس السواح، إبراهيم عيسى، إسلام بحيري) لإطلاق مؤسسة «تكوين» (اسمها الكامل: «تكوين الفكر العربي»! وهو اسم أول كتاب لمحمد عابد الجابري من سلسلة نقده للعقل العربي). ولئن كان مقر المؤسسة مصر، إلا أنّ المشروع وتمويله متنزّلان من لدن دولة الإمارات العربية المتحدة وشيخها محمد بن زايد. وكان لافتاً أنّ بين الوجوه من عُرف بتنظيره المعادي لقضية مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين. وبعضهم لم يُعرف بذلك، إلا أنه بدأ أخيراً «انعطافةً فكرية» بالخصوص، مواربةً وضبابية، تزامنت «صدفة» مع تمتين علاقته بالإماراتيين.

لقد شهدت مصر مطلع التسعينيات حركة إحيائية لتنويريي عصر النهضة أعيدت في خلالها طباعة نتاجات أعلامها، بذريعة المئوية الأولى للنهضة، إلا أن هدفها كان مواجهة صعود الإسلاميين. وفي السنوات الأخيرة، لا تخفى أسباب هوس النظام الأمني في الإمارات والنظام العسكري في مصر بـ«تجديد الخطاب الديني» وهما يناصبان الإسلام السياسي العداء. لكن موجبات العقد الماضي، وهي تحدّي انتشار الجماعات التكفيرية على رأسها «داعش»، مع صعود «الإخوان المسلمين» تحت ظلال «الربيع العربي»، ما عادت ماثلة، فما هي، إذاً، موجبات اليوم؟

لا يخفي بعض أقطاب المشروع تخوّفهم من تداعيات منعطف السابع من أكتوبر متوقعين عودة «الإرهاب» على أساس التعاطف مع غزة ومقاومتها، ما يستدعي تصدياً ثقافياً استباقياً. وهذا يذكّر بالاستنفار الإعلامي، بداية الحرب، من بعض الإعلاميين السعوديين والذي شبّه 7 أكتوبر بمحطتَي 11 أيلول و2011 (الانتفاضات العربية) - أي الخشية من تجنيد الاستقطاب على الحدث لمعارضين ومتمرّدين.

ثمّة خلفيّتان وراء الفكرة: الأولى، مواجهة تيار المقاومة الصاعد وتحييد إشعاعه عن تطبيع واستبداد وتبعية الأنظمة العربية. والثانية، تدشين الإمارات مشروعها الثقافي المنافس ليكون ثاني المشاريع الخليجية عربياً بعد قطر. وعليه، نحن أمام توظيف لمشروع ثقافي في حماية الأنظمة المستبدة وخيارها في التطبيع والتبعية.

في كتابه «من النهضة إلى الردة: تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة»، ينبّه جورج طرابيشي إلى أن في مقولة طه حسين «علينا أن نصبح أوروبيين في كل شيء» (مستقبل الثقافة في مصر) خلطاً بين الغائية والكيفية لتصبح دعوة إلى محض «تَأَورُب»: «إن التمادي الجزئي والمشروط قد يكون تدريباً على حرية الهوية، ولكن المحاكاة موقف عبودية». يميّز طرابيشي بين «التغريب» و«التحديث» و«التتريث» (التعلّق الجامد بالتراث) مطالباً باعتماد الثاني. إلا أنّ أصحابنا التنويريين الجدد، لا يرون في التنوير المزعوم غير دور الحارس الوفي للأنظمة المأزومة، ولو أتى الأمر على حساب الحرّية السياسية أو خيار المقاومة والتحرر.

* من أسرة «الأخبار»