مقالات مرتبطة

-

تنوير لحراسة الأمير: أزمة ثقافيّة أم أزمة أنظمة؟ خليل كوثراني

لا يعفي هذا، طبعاً، الإسلاميين من الدور الذي لعبوه في هذه المعركة. ومن دون حتى أن نخوض في المعركة ما بين الجماعات «المتطرّفة» وبين الدولة، نتذكّر أن عصر مبارك أعطى «الإخوان المسلمين» مساحةً ليكونوا معارضةً غير قانونية أحياناً، وشبهَ قانونيةٍ أو مسكوتاً عنها أحياناً أخرى، وتبنّى ظاهرة «سلفيي أمن الدولة»، بل وسمح لبعض المحامين المرتبطين بالجماعات الإسلامية، ثم في مرحلة لاحقة بعض أعضاء هذه الجماعات الذين «راجعوا أنفسهم»، أن يلعبوا دوراً إعلامياً. بل وقد انجرفت العناصر العنيفة من التيار الإسلامي إلى هذه المعركة وانشغلت بها بشكلٍ لم تعد معه المعركة آمنةً تماماً لـ«التنويريين» الذين حالفوا الدولة (المفارقة هي أن فرج فودة، الذي كان من أوائل المستفيدين، كان كذلك أوّل من دفع الثمن).

وكان كل ذلك يصرف الناس إلى معركةٍ بعيدة عن مسألة النظام ومسألة الإمبريالية، بل وحتى مسألة العدالة الاجتماعية. انقضت التسعينيات وتغيّرت الظروف، وظهرت كوكبةٌ «تنويرية»، من بينها من تدرّبوا في معركة نظام مبارك «ضد الإرهاب» بأشكال مختلفة حتى ظهرت مؤسسة «تكوين». هذه الظاهرة ليست بالضرورة سلبية تماماً؛ فأي اشتباكٍ مع التراث الإسلامي خارج «المؤسسات» العلمية والدينية الرسمية وشبه الرسمية قد يكون أمراً محموداً، حتى وإن كان بضحالة إبراهيم عيسى.

لنا أن نسأل: لماذا تُثار هذه المعركة الآن، وبتمويلٍ مِمَّن، ولمصلحة مَن؟ وما مدى تقاطع هذه المعركة مع المعارك الأساسية التي تخوضها أمّتنا؟

ولكن لنا أن نسأل: لماذا تُثار هذه المعركة الآن، وبتمويل مِمّن، ولمصلحة مَن؟ وما مدى تقاطع هذه المعركة مع المعارك الأساسية التي تخوضها أمّتنا؟ أو إلى أي مدىً يمكن أن تصرِف هذه المعركة الانتباهَ عن قضايانا أو تقسّمنا بعد أن وحّدَنا الخطر الإمبريالي؟

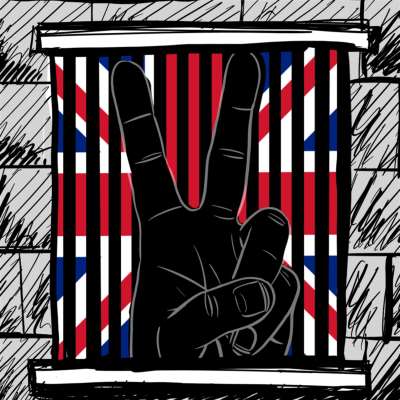

لنتذكّر، أنّ أي نقاشٍ فكري، إسلامياً كان أم علمانياً، لا يرتبط بقضية العدالة الاجتماعية، هو نقاشُ مترفين. وأي دعوةٍ إلى الحرّية، إسلاميةً كانت أم علمانية، لا تتبنّى في صلبها مقاومةَ الإمبريالية، لا تنتج إلّا حرّيةً زائفة.

من هنا، يبدو اجترار معركة التنوير مريباً؛ من حيث أنه يصطنع خطوط صدعٍ واشتباك قائمة على العلاقة مع «الدين» و«العلمنة» (أو مع «الظلامية» و«التنوير»)، لا على العلاقة مع مسائل العدالة الاجتماعية والإمبريالية _ لا نشير بأصابع الاتهام هنا إلى التنويريين وحدهم ولكن كذلك إلى الإسلاميين الذين قد ينجرفون إلى هذه المعركة كما حدث في التسعينيات.

يأتي هذا في وقتٍ تَفرض فيه المعركةُ مع الاستعمار نفسها بحدّةٍ متجدّدة. يأتي، وهذا هو الأهمّ، في مرحلة نجحت فيها المقاومة «الإسلامية» في فلسطين في صياغة خطابٍ إسلامي جامع، يجابهُ الاستعمارَ ويتّسع لغير المسلمين، ناهيك عن المسلمين البعيدين عن توجّه «حماس» أو «الجهاد». ونجحت في حشد جبهةٍ واسعة، تتجاوز عالمنا العربي وتصل إلى «أحرار العالم». وفي وقت تجاوبت فيه القوى الأخرى («العلمانية» و«القومية» و«اليسارية» في عالمنا العربي وبين أحرار العالم) مع هذا الخطاب وانخرطت ضمن صفوفه.

لا أُنكر أننا نستطيع أن نناقش أكثر من أمرٍ في الوقت نفسه، وقد لا تتعارض إعادة قراءة التراث الإسلامي، بالضرورة، إن وجّهت توجيهاً صحيحاً مع هذه الجبهة الإسلامية ــ الوطنية؛ إلا أنّ افتعال معركةٍ ثقافية تدور حول تأمّلات وتفضيلات بعض الإعلاميين الذين أثبتوا مراراً انفصالهم عن قضايا الشعب، ومنهم من سبق له التحريض على قوى المقاومة وتلفيق التهم لها، لهو أمرٌ مريب. ومن العار أن ندخل في معركةٍ تقسّم الأمّة على نفسها ما بين «تنويري» و«إسلامي» بدلاً مِن الانقسام الطبيعي والأساسي بين من يحارب الاستعمار ومن يحالفه.

* باحث عربي