كانت الحرب العالمية الأولى (1914- 1918) نقطةً مفصلية للمشروع الاستيطاني الصهيوني. إذ كان من المتوقّع أن يُهزم الأتراك في الحرب، لذلك انصبّ اهتمام القادة الصهاينة على الحدود الشمالية للمستوطنات. وكانت تلك الحدود الشغلَ الشاغل لقادة الحركة الصهيونية الذين كانوا يعتبرون أنّ نجاح المشروع الصهيوني يتوقّف، إلى حدٍّ كبير، على ضمّ مصادر المياه لأنهُر الليطاني والوزّاني والحاصباني والأردن إلى فلسطين.

وفي سنة 1915 اقترح صموئيل تولكوسكي (Samuel Tolkowski)، عضو اللجنة السياسية للوكالة اليهودية، لاعتبارات سياسية واقتصادية، أنّ «الحدود شمالاً تمتد على بُعد خمسة كيلومترات من نهر الأوّلي، ومن تلك النقطة بخط مستقيم إلى الجنوب الشرقي في نقطة لقاء جبل حرمون وجبل لبنان» (1).

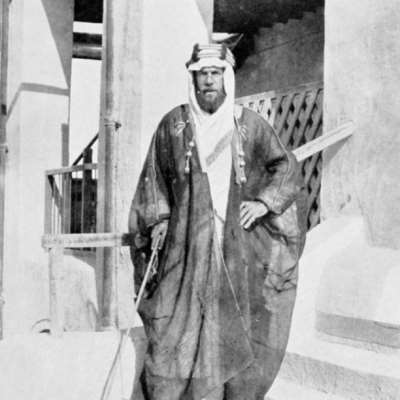

خبير زراعي صهيوني آخر هو أهارون أهرونسون (Aharon Ahronson)، درس موضوع الحدود الشمالية، بعد حوالي سنتين، بطلب من الوكالة اليهودية. ونظراً إلى خبرته الزراعية، اقترح خطاً مختلفاً عن خط زميله تولكوسكي، آخذاً الاعتبارت الزراعية والثروة المائية بالحسبان. وكان الخط الذي اقترحه يبدأ على المتوسط جنوب صيدا، ويسير إلى الشمال الشرقي من بلدة راشيا (2).

أخيراً، كان هناك اقتراح آخر جاء في كتاب ألّفه كلّ من دايفيد بن غوريون وإسحق بن زفي خلال مرحلة نفيهما من فلسطين مِن قِبَل الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولى. وكانت وجهة نظرهما بأنّ الحدود المثالية للصهيونية من الشمال هي نهر الليطاني وليس الأوّلي أو الزهراني، وهو النهر الذي يشكّل خلال مجراه أودية عميقة، كما يشكّل حدوداً دفاعية أفضل خلال أي هجوم مفاجئ، إضافةً إلى الثروة المائية الضرورية للاستيطان (3).

هذه الاقتراحات استندت إليها المطالب التي تضمّنتها مذكرة الوكالة اليهودية إلى مؤتمر الصلح في باريس الذي عُقد في شباط 1919، والتي حدّدت الخط الحدودي المقترح على الشكل الآتي: «تبدأ الحدود في الشمال من نقطة على البحر المتوسط في الضواحي الجنوبية لصيدا، ثم تتّبع منابع المياه في سفوح جبل لبنان حتى جسر القرعون ثم إلى البيرة إلى الخط الفاصل بين قسمَي وادي التيم، ومن هناك جنوباً إلى الخط الفاصل بين السفوح الشرقيّة والغربيّة لجبل حرمون، إلى الضواحي الغربية لبيت جنّ، ثم شرقاً إلى مصادر المياه الشمالية لنهر مغنيّة القريب من ناحية الغرب إلى خط سكّة حديد الحجاز وتنتهي في خليج العقبة» (4).

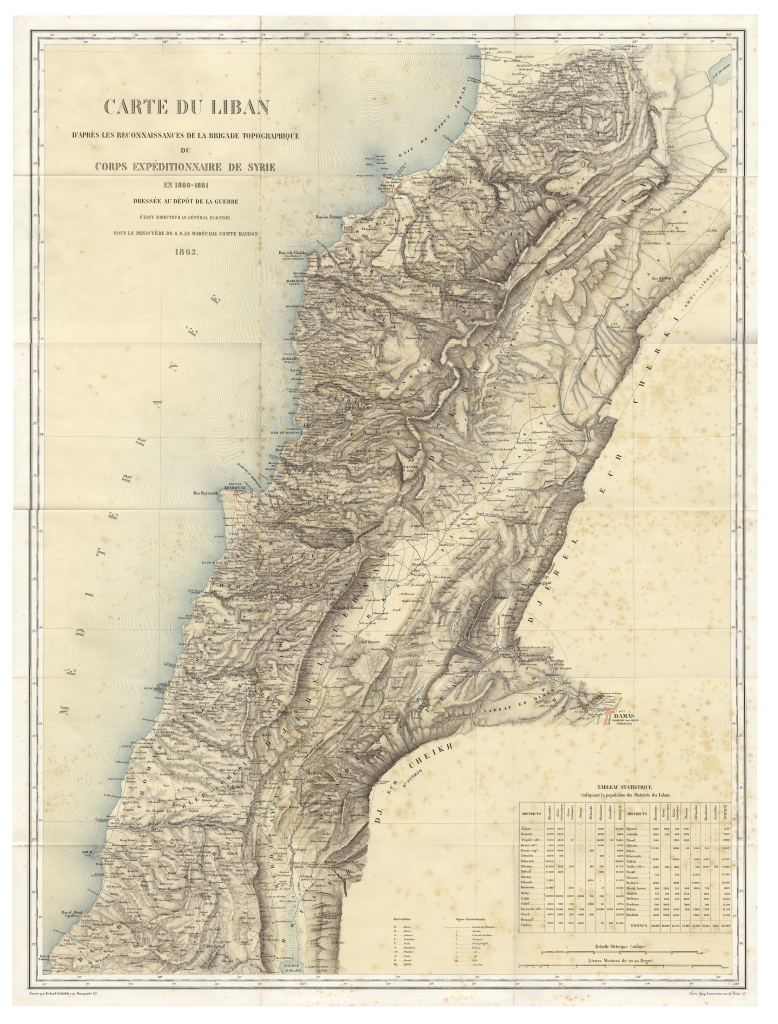

شهدت مشاريع تحديد الحدود الشمالية لفلسطين مناورات ومفاوضات متواصلة بين القوتين الانتدابيّتين، بريطانيا وفرنسا. وخلال الحكم العثماني لم تكن هناك حدود بين سوريا وفلسطين بالمعنى الرسمي المتعارف عليه الآن، إنما كانت مناطق سوريا الجنوبية مقسّمة إلى ثلاثة سناجق. الأوّل منها هو سنجق القدس الذي يمتدّ من المتوسط حتى نهر الأردن والبحر الميت، أمّا حدوده الشمالية فتقع شمال حيفا، وحدوده الجنوبية تصل حتى مصر. وهناك أيضاً سنجقان، نابلس وعكّا، في ولاية بيروت، وكل سنجق من البحر إلى نهر الأردن. أمّا الحدود الشمالية لعكا فكانت قريبة إلى حدٍّ ما من الحدود اللبنانية الحالية، وبصورة خاصة من الجهة الغربية، في حين كانت أراضي شرق الأردن تابعة لولاية سوريا.

في أوائل تشرين الأول 1918، أبلغ رئيس الحكومة البريطانية دايفيد لويد جورج وزارة الحرب أنّ اتفاقية سايكس - بيكو أصبحت قديمة، مطالباً بإعادة النظر فيها بحجّة أنّ طرد الأتراك من سوريا تمّ بصورة رئيسية على يد الجيش البريطاني، في حين كانت مساهمات الحلفاء قليلة.

كان الموقف الفرنسي، بالنسبة إلى الحدود بين فلسطين وسوريا ولبنان، يتلخّص بالإصرار على التقيّد باتفاقية سايكس - بيكو. في المقابل، كان الطموح البريطاني، وهو طموح صهيوني بالتأكيد، يتمثّل بقضم المزيد من الأراضي الواقعة تحت السيطرة الفرنسية، وبصورة خاصة الأراضي الخصبة في سهل الحولة، والوصول إلى منابع الليطاني ونهر الأردن.

رغم الفشل البريطاني في الحصول على تنازل فرنسي في مؤتمر فرساي، جرت محاولة بريطانية جديدة في مطلع أيلول في مدينة دوفيل الفرنسية. وبعد ثلاثة أيام من المفاوضات البريطانية الفرنسية، قدّم البريطانيون مذكّرة جديدة يطالبون فيها الفرنسيين بتعديل الحدود.

استند الموقف البريطاني إلى رأي الصهيوني الكولونيل ريتشارد ماينرتزاغن (Richard Meinertzahgen)، ضابط المخابرات البريطاني، الذي كان مساعداً للجنرال اللنبي، وحضر معه إلى مؤتمر الصلح في باريس سنة 1919.

اعتبر ماينرتزاغن أنّ حدود اتفاقية سايكس - بيكو غير ملائمة إطلاقاً لمشاريع التطوير الصهيوني في فلسطين، لذلك اقترح حدوداً جديدة تبدأ من شمال الليطاني، ثم تتجه نحو الشرق والشمال لتشمل منابع نهر الأردن، قبل أن تتجه إلى الجنوب الشرقي حتى خليج العقبة. وكان اقتراحه هذا أقلّ بقليل مما كانت تطمح إليه الحركة الصهيونية في اقتراحها لمؤتمر الصلح (5).

كانت اتفاقية نيوكومب - بوليه قد تجاوزت اتفاقية 1920، وتم التنازل ليس عن الحولة فقط بل عن 24 قرية كانت ضمن دولة لبنان

بعد تبنّي بريطانيا مخطّط ماينرتزاغن، التقى فيليب برتوليه، السكرتير العام للخارجية الفرنسية، في لندن مع اللورد جورج كيرزن، ووافق على إعطاء ما مقداره 33% من مصادر المياه لفلسطين. ومع التراجع الفرنسي، طالب البريطانيون فرنسا بأن توافق على خطة ماينرتزاغن، لكن برتوليه رفض الفكرة. وتأجّل النقاش حول الموضوع بعدما أدرك الفرنسيون أنّ مفاوضاتهم مع البريطانيين أدّت أولاً إلى منح فلسطين والموصل للبريطانيين دون أي مقابل، والآن يراد منهم تعديل الحدود فقط لحاجة فلسطين للمياه، وهذا أمر غير مقبول.

استؤنفت المفاوضات مرة ثانية في لندن في شباط 1920. وخلال الاجتماعات، أصرّ البريطانيون أنّه على الرغم من كون مصادر المياه في الجانب الفرنسي من خط سايكس - بيكو، إلّا أنها ذات أهمية قصوى لفلسطين، وأكثر بكثير من أهميتها لسوريا. وبعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين برتوليه ولويد جورج وكيرزن، وافق برتوليه على الاقتراحات البريطانية، مُعلناً أنّ سبب تغيير موقفه كان كتاب جورج آدم سميث الذي قدّمه له لويد جورج كهدية أثناء المفاوضات. لكن يبدو أنّ موافقة برتوليه كانت على أساس مقايضة تقضي بحصول فرنسا على حقوق في نفط العراق.

في مؤتمر سان ريمو الذي عقد ما بين 18 إلى 20 نيسان 1920، طالب البريطانيون بضم منطقة الجليل الأعلى إلى «الوطن القومي اليهودي». كما أيّدوا توطين اليهود في المنطقة واستغلال مياه الليطاني واليرموك ونهر الأردن وضم إصبع الجليل أيضاً. وبالفعل، أصبحت المنطقة تحت النفوذ البريطاني بعد تسوية سان ريمو.

خلال المفاوضات على ترسيم الحدود الجنوبية في السنوات 1921 و1923 بين لبنان وفلسطين، ترأس الفريق الفرنسي الكولونيل موريس بوليه، فيما ترأس الوفد البريطاني الكولونيل ستيوارت نيوكومب. وفي التقارير الفرنسية شرحٌ مستفيض لتلك المفاوضات. وعلى سبيل المثال، يعترف بوليه في تقرير بتاريخ 8 تموز 1920 بأن كل الأراضي الواقعة حول بحيرة طبريا، وصولاً إلى الضفة اليسرى لنهر الأردن، وكل الضفة الشرقية لطبريا، وصولاً إلى نبع الحمة تعود لرعايا سوريين. وكذلك كل الأراضي على الضفة اليسرى لنهر الأردن وشمال شرق طبريا هي لعائلة عبد الرحمن باشا اليوسف، الحاكم الأسبق لدمشق الذي اغتيل. كما أن معظم قرى سهل الحولة على الضفة اليمنى للحاصباني خاضعة للنفوذ السياسي لكامل الأسعد. وتشير برقية بتاريخ 12 تشرين الثاني 1920 موجّهة إلى المندوب السامي في بيروت إلى ما يأتي:

تؤكد المعلومات السرّية أن الحكومة البريطانية، تحت ضغط الصهيونيين تسعى للعودة عن ترسيم حدود فلسطين التي قبِل بها مندوبها في باريس، على الرغم من أن الاتفاق يتوافق مع أطروحة السيد لويد جورج «من دان إلى بئر السبع» ويتضمن التخلّي عن قضاء صفد والحولة الموجودين حالياً بوصفهما يقعان شمالي خط سايكس - بيكو في منطقة احتلالنا العسكري.

كانت نتيجة المفاوضات البريطانية - الفرنسية حول حدود الانتدابين أن قدّم التقرير النهائي في 3 شباط 1922، وفي 7 آذار 1923 وقّع في لندن. نصَّ الاتفاق على أن يكون الحدّ الفاصل بين النفوذين البريطاني والفرنسي من سمخ على الشاطئ الجنوبي لبحيرة طبريا، ثم يسير وسط البحيرة متجهاً إلى مصب السعودية. فيكون سهل البطيحة (شمال شرق بحيرة طبريا) وسهل النقيب (على الساحل الشرقي لبحيرة طبريا) والسمرا (جنوب شرق بحيرة طبريا) ضمن الأراضي السورية، فيما يكون مصب نهر الأردن ومخرجه من بحيرة طبريا، وكذلك سمخ ضمن الأراضي الفلسطينية. ومن مصب وادي السعودية في بحيرة طبريا، يتّجه الحد مع مجرى الوادي نحو أجزائه العليا. وبعد ذلك يسير الحد في وادي جرابا حتى منبعه، ثم يصل إلى قرية شلبك الواقعة في منتصف المسافة بين القنيطرة وبانياس تقريباً. ويسير الحد بعد ذلك مع طريق القنيطرة - بانياس ضامناً بقاء هذا الطريق في المنطقة الواقعة تحت النفوذ الفرنسي حتى بانياس. وبعد ذلك يتجه الحدّ غرباً حتى المطلة التي تبقى ضمن فلسطين. ويتّجه الحدّ من المطلّة إلى منطقة خط تقسيم المياه بين نهرَي الأردن والليطاني، ثم يسير متجهاً نحو الجنوب مع خط تقسيم المياه بين وادي قارة حوران ووادي قرقرة اللذين يبقيان في المنطقة الواقعة تحت السيطرة البريطانية، ووادي الدويلة ووادي العيون ووادي زرقا التي تبقى تحت النفوذ الفرنسي.

هكذا تم فصل سهل الحولة نهائياً عن لبنان الكبير وقضاء جديدة مرجعيون، وضُمّ إلى قضاء صفد وتمت مراسيم تسليمه إلى سلطات الانتداب البريطاني في أيار 1924. وفي 7 نيسان دخلت الدوريات البريطانية المطلّة ورفعت أعلامها، وفي 23 حزيران دخلت اتفاقية نيوكومب - بوليه حيز التنفيذ.

كانت اتفاقية نيوكومب - بوليه قد تجاوزت اتفاقية 1920، وتم التنازل ليس عن الحولة فقط بل عن 24 قرية كانت ضمن دولة لبنان في اتفاقية 1920. لقد جرى في اتفاقية نيوكومب - بوليه تعديل الحدود ما بين المطلّة ومنبع اليرموك، كذلك بين المطلّة ورأس الناقورة، وأدّى ذلك التعديل إلى ضمّ 24 قرية إلى فلسطين. وكانت تلك القرى لبنانية بدليل إعطاء أبنائها الجنسية اللبنانية بناءً على الإحصاء الذي قامت به سلطات الاحتلال الفرنسي عام 1921. ومن بين تلك القرى ما يعرف اليوم باسم القرى السبع وهي: هونين، قدس، النبي يوشع، صلحا، طربيخا، الملكية وإبل القمح.

فشل الفرنسيون في الاحتفاظ بتلك القرى، على الرغم من تعليمات الجنرال غورو لأحد أعضاء الفريق الفرنسي المفاوض بضرورة الاحتفاظ بالقرى السبع التابعة لجبل عامل تحت سيطرة الانتداب الفرنسي، وفي حال تعذّر ذلك على الأقل الاحتفاظ بقرية أو قريتين (6).

* كاتب لبناني

نصّ كلمة ألقيتها في مؤتمر المدرّسين الذي نظّمه الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيروت يوم السبت الماضي. الكلمة مستلّة من مقدّمة كتاب لي من أربعة أجزاء بعنوان: «الوثائق السرّية للاحتلال الفرنسي، كيف رسمت الحدود بين لبنان وفلسطين ومن باع الأراضي للمستوطنين»

مراجع

(1) Yaniv, Avner: Dilemmas of Security: Politics, Strategy, & Israeli Experience in Lebanon, Oxford University Press 1987, p.28

(2) المرجع السابق.

(3) Ben Gurion, David & Ishah Ben Zvi: The Land of Israel in Past and Present, Jerusalem, Yad Ben Zvi 1980, p.46

(4) Statement of the Zionist Organization Regarding Palestine, Strictly Confidential Submitted by Lord Walther Rothschild, 3 February, Paris, Paul Dupont, 1919, p.3

(5) الموسوعة الفلسطينية, الجزء الثاني, دمشق, 1984, ص.146-148

(6) Gouraud to Paulet, no, F.O. 371/ 6393.

انظر أيضاً:

Patricia Toye, ed.: Palestine Boundaries, Volume 3, Archives Edition, Slough, 1998, pp. 277-278