«مولوخ مُعْتقَلٌ بلا رُوحٍ سوى عَظمتينِ مُتقاطعتينِ على مَدْخله وكونغرسُ أحزان! مولوخ الذي مَبانيه محاكم! مولوخ حجرُ الحربِ الهائل! مولوخ الحكوماتُ المشدوهة! مولوخ الذي عقلُهُ آلاتٌ صرفة! مولوخ الذي دمُهُ مالٌ جَارٍ! مولوخ الذي أصابعه عشرةُ جيوش! مولوخ الذي صدرُه دينامو آكلُ لحومِ بَشَر! مولوخ الذي أذنُهُ قَبرٌ ينفثُ الدُّخان».

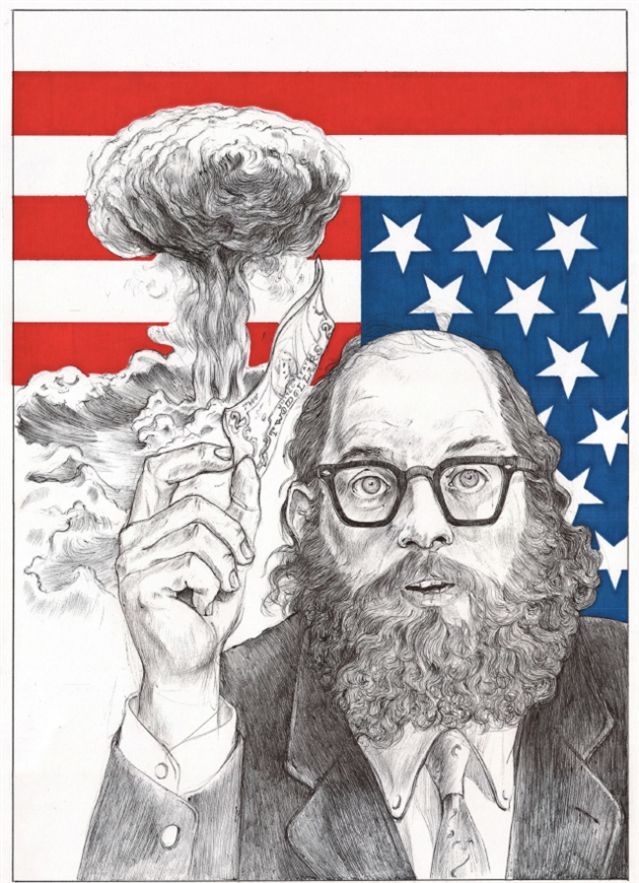

واجهَ شِعر غينسبرغ المنع والرقابة حتى في أميركا نفسِها

ومذَّاك، واجهَ شِعر غينسبرغ المنع والرقابة حتى في أميركا نفسِها على إِثر المحاكمة الشهيرة التي أعقبتْ نشرَهُ ديوان «عواء» في طبعته الأولى. طال المنع كذلك بثَّ قصائده صوتياً عبرَ أثير الإذاعات الأميركية.

بيد أنَّ تأثير غينسبرغ في الحياة الأميركية كان عميقاً وما زال، فقد أمضى مُعظم حياته مُناهضاً لحروب أميركا ومُدافعاً عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وسواها من القضايا؛ فهو من أوائل المعارضين لحرب فيتنام. وانضمَّ إلى صفوف المتظاهرين وطلاب الجامعات وحشدَ «حملة الزهور» وهو تعبير شاع في الستينينات وصاغه غينسبرغ بنفسه لوصف «الهيبيين» وَدَعاهم إلى حمْلِ الزُّهور في تَظاهراتهم رمزاً للحبِّ والسلام. وما زال تأثيره ممتدَّاً إلى يومِنا هذا حيثُ يُستعاد مع تظاهرات طلَّاب الجامعات الأميركية احتجاجاً على الحرب على غزَّة. اللافت أن هذه الاحتجاجات الطلابية انطلقت أولاً من جامعة كولومبيا في نيويورك حيث درس غينسبرغ والتقى بزميله لوسيان كار الذي عرَّفهُ على جاك كيرواك ووليم بوروز ولاحقاً بنيل كاسيدي، وأعلن من هناك تمرُّدَه على النمط الرأسمالي الذي أشعلَ جذوة احتجاجه على حروب أميركا لاحقاً.

وتتأجَّج في قصائده مثل «سوترا دوَّامة ويتشيتا» وقصائده المتأخِّرة عن العراق، مشاعرُهُ المحتجَّة على حرب فيتنام وحرب عاصفة الصحراء على العراق، وذرائع أميركا التي مهَّدَتْ لاحتلاله لاحقاً.

حرب فيتنام... تخمين سيّئ

في قصيدته «سوترا دوَّامة ويتشينا» (1966)، يرصد تفاعلات الحرب سواء في أجوائها (الباردة) بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي أو ميادينها (الساخنة) في فيتنام، ويستكشفُ حالة الروح الأميركية عبرها، وتزخر القصيدة بنبرة إدانة لنزوع أميركا إلى شنِّ حروب في مختلف أرجاء العالم، ويحذر من عواقب انعكاسها على صفاء أرواح الأجيال الجديدة، فمنذ إلقائها القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناغازاكي، بدأت أميركا مرحلة تورّط تدريجي في الحروب ابتداءً من الحرب الكورية لتصل إلى تورّط كامل في حرب فيتنام، تحت ذرائع ومصالح اقتصادية (حرب فيتنام تجلب لنا الرخاء)، فيفنّد بتهكّم هذه التبريرات السخيفة للتدخل الأميركي، ساخراً من كونها اعتمدتْ على «تخمين سيّئ». في آذار (مارس) عام 1962، صرَّح روبرت ماكنمارا، وزير الدفاع آنذاك وأكثر المتحمّسين لتصعيد الحرب في فيتنام: «إننا ننتصر في الحرب»، فبدأت ميادين الحرب تحتدم وزُجَّ بالمزيد من القوات الأميركية في الحرب، بينما أخذ التأييد لها يتضاءل داخل أميركا، وتصاعدت الاحتجاجات في مختلف الولايات، وصولاً إلى 30 نيسان (أبريل) 1975، عندما انتهى تدخّل أميركا بالفشل الذريع، وانتصر الزعيم الفيتنامي هوشي منه وجيشه، وأعيدَ توحيد فيتنام من جديد.

تكتسب هذه القصيدة أهمية في تفسير «الأحداث التاريخية»، إذ يمكن عبرها مقاربة أحداث لاحقة وراهنة، فهي مشحونة بانفعالات أخلاقية تنطبق على أي حرب في أي زمان ومكان. وهي قصيدة رثاء للغة وانتصار لها وبها في الوقت نفسه، رثاء للغة: لأنها غدت على ألسنة مشعوذي المصالح ودهاقنة الإعلام وسماسرة الحروب دجلاً ولغواً فأحالوا الكلمات، التي وجدت لتعبِّرَ عن حقيقة ما، إلى وسيلة تضليلٍ لتسويغ المصالح، لذلك يستهجن غينسبرغ تحوُّلَها إلى أداةٍ لتحريف الحقيقة وتزييف الوعي:

«الحربُ لغةٌ

واللغةُ أُسيءَ استخدامُها

كالسحرِ للهيمنةِ على هذا الكوكب:

لغةُ السحْرِ الأسود».

وهي قصيدة انتصار للغة، لأنها تعوِّلُ في النهاية على قوَّة الكلمة وإلهام الشِّعر في الصراع بين شعوذة السحر الأسود وتعاويذ الصفاء الروحي، فيدعو إلى وقف الحرب باستخدام التعويذة (المانترا) بوصفها ضدَّاً من السحر المقدس يطرد الشعوذات الشريرة ويتيح السلام الروحي بـ «لغة إشراق سامية».

حروب العراق

رغم أن غينسبرغ توفي قبل الغزو الأميركي للعراق بسنوات، إلا أنه بحدَّة بصيرته وسمة شعره الرؤيوي استطاع أن يرى ما سيؤول إليه صراع الشر بين أميركا والديكتاتورية في العراق، وهو عبر وعيه لتراث المنطقة وبصيرته بالصلف الأميركي في خلق الأزمات، ينظر إلى الحرب عبر تاريخ الصراع على المنطقة، ولعبة المطامع الأميركية فيها منذ الحرب العراقية الإيرانية التي يرى أنّ أميركا نفسها هي من أشعلتها، مروراً بحرب عاصفة الصحراء، واستبصاراً للغزو الأميركي الذي لم تره أبصار غينسبرغ في حياته، لكنه رآه بوعيه وبصيرته قبل أن يقع بسنوات، بل إنه يعود إلى التاريخ قليلاً في قصيدة «فقط قل لبَّيكِ أيَّتها القيامة» للإمساك بجذور المسألة:

«حينَ أطاحَ شوارزكوف الأب بمصدَّق في إيران

نصَّبوا الشاهَ وأسَّسوا شرطتَهُ السافاك،

شَفطُوا نَفْطَهُ، وتركُوا إيرانَ حُطامَ دولةٍ بوليسيَّة.

وبعدَ ثلاثين عاماً سلَّحْنَا العراق

لإعادَةِ قصفِ الإيرانيين

ورغم استخدامِهِ للغاز السام، ظَلَّ صدَّام رَجُلَنا

لكنْ لكي نمدَّ «الكونترا» بالسلاحِ سَلَّحْنَا إيران أيضَاً

كانتْ بلادُ النهرين بِخيرٍ

حتَّى فُجِّرت الإمبراطوريةُ العثمانيةُ بِلُغم

كانَ لديهِمْ بساتينُ تفَّاحٍ في عَدنٍ وأُور

حتَّى أُوحيَ للثعبانِ جورج بوش «أن هذِهِ الأرضُ لك

فتلوَّثتْ الجنَّة، وحلَّ بِهَا الكبريت»

وتؤرخ قصيدة «مَنْ أَلْقَى القُنبلة؟» لتاريخ النزعة العسكرية الأميركية الممتدة من فيتنام إلى العراق، فهي تتألف من ثلاثة أقسام ارتجلَ غينسبرغ القسم الأول منها أثناء تظاهرة في نيويورك بعد القصف الأميركي الشامل لفيتنام الشمالية أوائل السبعينيات. وبعد حرب عاصفة الصحراء عام 1991، أضافَ القسمين الثاني والثالث، وفيها يلعب على مفردة القنبلة ببراعة، بما يشبه ألعاب القرعة والإقصاء الشعبية.

«مَنْ أرادَ قُنبلة؟

لا بد أنَّ أحدهم أرادَ قُنبلة!

هُمْ أرادوا قُنبلة!

وهُمْ بحاجةٍ إلى قُنبلة!

لقد ظنُّوا أنَّ لديهم قُنبلة!

قالَ صدَّام إنَّ لديه قُنبلة!

قالَ بوش الأفضل أنْ يُقصف بقنبلة!

لمَاذَا قالَ الأفضل أنْ يُقصف بقنبلة؟

لقد تخلَّصُوا من صدَّام بقُنبلة!

كانَ لا بدَّ من التخلِّص من صدَّام بقُنبلة!

ولا يزال صدَّام هناك يُصنّعُ قُنبلة!».

والواقع أن بناء القصيدة برمتها قائم على لعبة أحجية متكررة بحس فكاهي وبناء صوتي وإملائي طفولي للكلمات، فالقنبلة هنا ليست حقيقية تماماً، بل مجرد ذريعة ودمية ترويع في لعبة اتضحت ملامح فصولها المأساوية-الفكاهية بعد الغزو الأميركي للعراق.

ومن المهم تاريخياً هنا ملاحظة أن القصيدة كُتبت بعد حرب عاصفة الصحراء بأشهر، وأن المقصود هنا بوش الأب، وأن قصة أو لعبة القنبلة تعود إلى ما قبل غزو صدام للكويت، إذ أعلن صدام في التلفزيون العراقي في 2 نيسان 1990، رداً على تقارير غربية زعمت أنه بصدد تصنيع قنبلة نووية: «إن العراق لا يمتلك ولا يصنِّع قنبلة نووية وهو ليس بحاجة إليها، لأنَّ لديه «الكيمياوي المزدوج» وسيجعل النار تأكل نصف إسرائيل إن فكَّرتْ بقصف العراق تحت هذه الذريعة».

لكن نبوءة غينسبرغ ليست هنا، بل في خاتمة القصيدة حيث يكشف عن جذور تلك «الأحجية ويحل الحزورة» عبر أسطورة «ياجوج» و«ماجوج» ومعركة «همرجدون» التي يمكن عبرها تصوير كل حرب على أنها حرب «نهاية الأيام» بعدما جعل المحافظون الجدد منها رمزاً مثالياً للعدو النموذجي المستقبلي، الذي يجابه «الرب» وشعبه، ذريعة توراتية غامضة يمكنك عبرها احتلال أيِّ مكان في العالم. فهم برابرة كل العصور بالنسبة إلى روما وعَديدُ «محور الشر» في عقيدة بوش الابن:

«هرمغدون أنجزت المهمَّة

ياجوج وماجوج ياجوج وماجوج

هرمغدون أنجزت المهمَّة»

واللافت أن بوش الابن وظَّفَ هذه الأسطورة بالفعل في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك ليحظى بتأييده لغزو العراق، لكنّ شيراك عبّر عن غضبه بعد المكالمة: «من الصعب التفاهم مع شخص يتلقى تعليماته من الله»، لأنَّ بوش أخبر شيراك يومها إنه تأمَّل في ما يحدث في الشرق الأوسط، ورأى أنّ «جيش يأجوج ومأجوج ينشط في بابل» وأن نبوءات الكتاب المقدس بدأت تتحقَّق.

تلك هي «القنبلة-الأكذوبة» التي خلقت منها أطيافُ بوش قنابلَ حقيقية يتجسد دورها القذر والفظيع في قصيدة أخرى لغينسبرغ:

«تأتي الأخبارُ من الراديو، إنَّهمْ يَقْصِفونَ بَغْدادَ وجنَّةَ عَدَنٍ مِنْ جَديد؟

لقدْ ألْقَيْنا مِليونَ قُنبلةٍ على الأَطْفالِ في العِرَاق»

وهذه هي المليون قنبلة الحقيقية التي ألقيت دَرْءاً لقنبلة نووية مزعومة.

* شاعر ومترجم عراقي