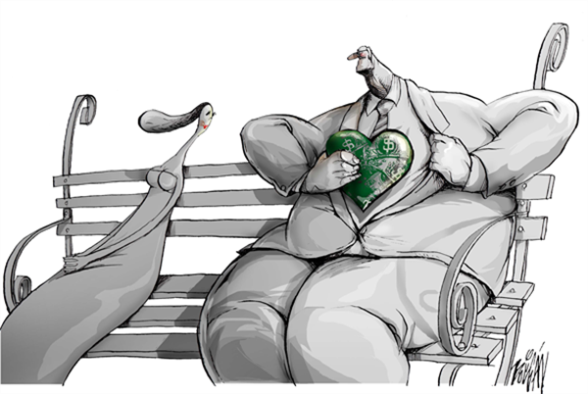

الثقة VS الثروة

في النتيجة يظهر انعدام الثقة بمعدلات النمو السلبية التي سجّلت في السنتين الأخيرتين وفي مطلع هذه السنة وفي التقديرات المتوقعة لنهاية السنة. فالثقة تلعب دوراً أساسياً في «تزييت» حركة التعاملات الاقتصادية. من دونها تصبح كلفة إتمام التعاملات أعلى وأكثر إرهاقاً، وهي مؤشّر على الازدهار، فكلما ازدادت مستويات الثروة الوطنية سادت الثقة في المجتمع. هناك الكثير من الأدلّة البحثية على ارتباط الثقة بمعدلات توزيع الثروة والمساواة. بحسب ستيفين كناك وفيليب كيفير في ورقة بعنوان «هل لرأس المال الاجتماعي مردود اقتصادي؟» فإن الأفراد في الاقتصادات الأكثر ثراءً يعبّرون عن ثقتهم في الآخرين (ثقة مجتمعية)، ويعبّرون أيضاً عن ثقتهم في المؤسسات الاقتصادية والسياسية (ثقة في النظام). لا يقف الأمر عند هذا الحدّ، فهناك أدلّة تحدّث عنها إيريك أوسلانر، وبو روثستين في ورقة بعنوان «الجميع للجميع: المساواة والثقة الاجتماعية» تخلص إلى أن «توزيع الثروة هو الذي يلعب دوراً كبيراً فيها. فلا ترتبط الثقة بنصيب الفرد من الناتج المحلي فقط، ولكنها ترتبط أيضاً بالمساواة أو بانعدامها في الدخل، فكلما زادت اللامساواة قلّت نسبة الثقة».

آليات للسقوط أو الاستمرار

علاقة الثقة بالمجتمع والاقتصاد واضحة. فالحدّ من الارتياب يسهّل علاقات التبادل وإدارة المخاطر بشكل عام. إنما إدارة علاقات التبادل في ظل فقدان أجواء الثقة في السياقات التي ينتشر فيها الغش والاحتيال والفساد، يرفع هذه المخاطر إلى مستوى أعلى، ما يزيد الأكلاف ويحفّز التوقعات والتخمينات السلبية.

وبحسب الباحثة الاجتماعية فران تونكيس، هناك ثلاث آليات تؤمّن الثقة العامة بصورة مباشرة: المعلومات، العقود والقوانين. ففي ظل غياب هذه الآليات أو فشلها تختفي الثقة، والعكس يعني استمرارها وتعزيزها. فعلى سبيل المثال، شهد العالم في نهاية عام 2008 عندما انفجرت الأزمة المالية العالمية، انهيار هذه الآليات الثلاث من خلال فشل أو تشويه المعلومات والعقود والقوانين. وهذه هي القنوات التي أصبحت من خلالها أزمة سوق الأسهم أزمة ثقة.

27.4 %

هي نسبة التراجع في الإيرادات المحصّلة عبر الخزينة في نهاية تموز 2020 من ضمنها تراجع بنسبة 55.2% في ضريبة القيمة المضافة وبنسبة 33% في الرسوم الجمركية و20.5% في ضريبة الدخل

- المعلومات؛ هي المعطيات المتوافرة لجميع أفراد المجتمع، مثل أسعار الأصول والمؤشرات الاقتصادية والمالية. تمثّل مؤشرات الأسعار الخاطئة، أو المضلّلة تشويهاً كبيراً للمعلومات في سياق السوق. وقد عبر عن ذلك روبرت رايش بالقول: «تتداول الأسواق المالية بوعود أن للأصول قيمة معينة، وأن الأرقام المصرّح عنها في الموازنات دقيقة، وأن القرض يحمل مخاطر محدودة. إذا توقف المستثمرون عن الوثوق بهذه الوعود، فلن تتمكن الأسواق المالية من العمل».

كذلك تشير تونكيس إلى ما حدث في خريف 2008 في أميركا حيث توقفت الأسواق المالية عن العمل على نحو فعّال. فما حدث كان عبارة عن عدم توافر المعلومات الكافية في السوق. إذ لم تكن طريقة تسعير الأدوات المالية المعقّدة واضحة للعموم، وبذلك تحوّلت إلى واحدة من أهم أسباب الأزمة من دون أن يتمكن المستثمرون من تقييم مخاطر هذه الأدوات بشكل جيد. من جهة ثانية، شكّلت أسعار العقارات المتضخّمة في ذلك الوقت، مؤشرات مضلّلة عن حالة السوق. وقد زاد التضليل ربطاً بما كان يصدر من معلومات عن شركات التصنيف الائتماني التي كانت المسؤول الأكبر عن تشويه المعلومات وإخفاء مخاطر سوق العقارات والأدوات المالية المتصلة به.

- العقود؛ إبرام العقود يوفّر الأمان في المعاملات الاقتصادية وإدارة شروط التبادل، وهو بمثابة تعويض مؤجّل من مخاطر الغشّ التي قد يمارسها أحد الأطراف. ويصمّم العقد بهدف شفافية العلاقات الاقتصادية وحماية مصالح الأطراف المختلفة. هو بمثابة ترجمة الاتفاق العقلاني بين جميع الجهات على أرض الواقع. فإذا كانت العقود غير شفّافة أو خادعة أو غير مفهومة، فهي تثير إشكالية القوّة غير المتكافئة في عمليات التبادل السوقية التي يفترض أن يكون هدف العقد التخفيف منها أصلاً. تلفت تونكيس، في سياق الحديث عن الأزمة المالية العالمية، إلى التفاصيل الواردة في عقود الأدوات المالية المتعلّقة بالأسواق العقارية التي لم تكن مفهومة بشكل جيد من قبل المستثمرين. كما أن أهمّ التفاصيل في هذه العقود كان مكتوباً «بخطّ صغير». فإذاً هذه العقود لم تكن مبنية بشكل واضح على الشفافية أو الاتفاق العقلاني أو أي تبادل متوازن للمعلومات الموثوقة بين الأطراف.

- أنظمة السوق؛ تعتمد أنظمة السوق على القوانين حتى تكون فاعلة، بحسب تونكيس. فهذه الأنظمة، كما يقول كارل بولاني، تتحوّل إلى «مؤسّسة» من خلال الوسائل القانونية والتنظيمية والتعاقدية. لذا، فإن للقوانين أهمية كبيرة في تأمين حركة اقتصادية عادلة وآمنة ليعلم كل أطراف المعاملات الاقتصادية، أنّهم تحت سقف القوانين. فبذلك تتعزّز الثقة بالنظام الاقتصادي وبالمؤسّسات المحرّكة له. خلال الأزمة المالية كانت للاحتياطي الفيدرالي الأميركي يد في عدم استخدام القوانين التنظيمية أثناء الأزمة، لأنه أدرك مخاطر قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ولكنه لم يُعلم المستثمرين بأن هذا القطاع يتعامل بأوراق مالية لا يمكن تسعيرها بطريقة فعّالة.

لبنان: أزمة الثقة الكاملة

حالة فقدان الثقة المجتمعية والمؤسساتية السائدة في لبنان وسط انهيار معقّد ومركّب، تترجم عملياً بأشكال متعدّدة من بينها تكديس الأموال في المنازل، تخزين الحاجات الاستهلاكية الأساسية (الدواء والبنزين والغذاء)، الامتناع عن الاستثمار، تهريب الأصول.... تعود أسباب هذه الحالة إلى ثلاثين سنة من خرق قواعد الثقة التي تحدثت عنها تونكيس، والتي كانت سبباً في تدمير الثقة عند الأفراد وفي المجتمع.

الخروقات التي أشارت إليها تونكيس، ظهرت في لبنان. فالمعلومات المتوافرة في السوق المحلية، تلقّت ضربة كبيرة لصدقيتها عند الأفراد. فعلى سبيل المثال، تبيّن أن أسعار الأصول، مثل العقارات، لا تعكس قيمتها الحقيقية. أسعار العقارات كانت منفوخة كثيراً وتعاني من تضخّم مفرط متراكم منذ عام 2008 حين جرت تغذيتها بتدفقات رؤوس الأموال الهاربة من الأزمة المالية العالمية إلى سوق فيه الفوائد أعلى وباهظة الكلفة. سدّد المجتمع اللبناني كلفة هذه المبالغ التي استقطبها النظام المصرفي اللبناني بشقّيه: مصرف لبنان والمصارف، ما أرسل إشارات مضلّلة إلى الأفراد المستثمرين بأن الاستحواذ على الأصول العقارية هو ملاذ آمن يمكن تحقيق مكاسب رأسمالية من خلاله. واستمر هذا الحال حتى باتت موازنات المصارف مشبعة بالتركّز في التمويل العقاري بما فيه من قروض متعثّرة ومشكوك في تحصيلها. ببساطة لم يعد القطاع المصرفي قادراً على دعم فقاعة السوق فانكشفت حقيقة أن الأسعار لا تمثّل القيمة الحقيقية.

هناك آلاف القضايا العالقة في القضاء والتي لا يبتّ بها بعد والإمعان في هذا المسار يكرّس انهيار الثقة

إضافةً إلى ذلك، تبيّن أن مؤشّرات أخرى، مثل سعر صرف الليرة، لم تكن تعكس الحقيقة أيضاً. فبعد عقود من تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار عند مستوى وسطي 1507.5 ليرات وسطياً، تبيّن لاحقاً أن القيمة الحقيقية للعملة الوطنية لا تساوي سعرها هذا أعلى بكثير. انكشاف هذه الحقائق أدّى إلى ضرب حالة الثقة عند الأفراد بالمعلومات المتوفرة. وما زاد من حدّة أزمة الثقة هو انكشاف حالة عدم تناسق المعلومات (information asymmetry) حتى بين مؤسّسات الدولة. فلا يزال هناك غموض كبير يكتنف قيمة العملات الأجنبية القابلة للاستعمال لدى مصرف لبنان. وهناك غموض مماثل في وضعية الذهب الذي يملكه لبنان، فليس من المعروف إذا كان مرهوناً أو يمكن استعادته من الخارج وما هي كمية الذهب الموضوعة في الخارج. عادةً في الأسواق المالية، يؤدي انكشاف عدم التناسق في المعلومات عند شركة معينة إلى الارتياب وإنعدام الثقة بها عند المستثمرين، فكيف إذا كانت هذه الشركة مؤسّسة رسمية مسؤولة عن النقد في البلد كله.

بالنسبة إلى العقود، فقد فشلت العقود على يد المصارف منفردة. فقد أدّت ممارسات المصارف في التعامل مع العملاء، إلى ضرب الثقة بالعقود التي أبرمتها معهم. ارتكز القطاع في هذه الممارسات على بنود كانت موجودة في عقود الديون إلا أنها لم تكن واضحة للأفراد، أو لم تكن مفهومة منهم نظراً إلى تعقيداتها. أحد هذه الأمثلة ربط معدلات الفوائد على الودائع بمعدلات الفائدة على سندات اليوروبوندز، أو إغراء الزبائن بفائدة أعلى مقابل موافقتهم على قبض ودائعهم سندات يوروبوندز عند الاستحقاق من دون أن يعلموا الفرق في المخاطر بين الوديعة والسند...

كذلك فشلت آلية القانون اللبناني؛ ففي الكثير من الأحيان لم يكن القانون موجوداً لضمان العدالة في التعاملات بين الأطراف. اليوم هناك آلاف القضايا العالقة في القضاء ضدّ المصارف.

الثقة ترتبط بالمساواة أو بانعدامها في الداخل، إذ كلما زادت اللامساواة تراجع منسوب الثقة

الناس يطالبون بمدّخراتهم المودعة في المصارف وهذه الأخيرة تمتنع عن تسديدها، أو تتذرّع بتسديدها عبر شيكات مصرفية قيمتها مختلفة عن قيمة الوديعة بتاريخ إيداعها. عندما يصبح القضاء عاجزاً عن البتّ بالقضايا المرفوعة أمامه، يسقط حكم القانون ويحلّ بدلاً منه حكم المصرف. فالسلطات لم تستطع الاتفاق على إصدار قانون كابيتال كونترول، وهي ليست حالياً بهذا الوارد، وهو ما أتاح هروب كمية كبيرة من الدولارات إلى الخارج بعضها يعود إلى شخصيات سياسية محلية وخارجية، وبعضها يعود إلى المصارف أو إلى أصحابها أنفسهم، أو إلى كبار المودعين. وفي المقابل كان وصول صغار المودعين إلى حساباتهم أمراً ممنوعاً، بل فُرض على عدد كبير منهم الحصول على ودائعهم بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف رَاوح بين 3000 و3900 ليرة، علماً بأن سعر الصرف في السوق وصل إلى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.

هكذا بدا واضحاً أن غياب القانون لعب دوراً أساسياً في فقدان ثقة الأفراد. ثمة مثال واضح على هذا الأمر، فالقانون نفسه (وليس غيابه) حال دون إتمام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

في هذه الحال يتضح حجم المشكلة. هي ليست مشكلة تقنية فحسب، كما شرحتها تونكيس في تشريحها للأزمة المالية في عام 2008، بل هي مشكلة سياسية بنسبة أكبر. إذ أن كل الأمثلة فيها عقدة سياسية أساسية من غياب الكابيتال كونترول، وعدم المضي بالتدقيق الجنائي، وصولاً إلى تعاميم مصرف لبنان التي تنفرد بعملية تصحيح قائمة على تضخّم الأسعار وضخّ النقد في السوق، وتردّده في تقديم المعلومات بشأن احتياطاته بالعملات الأجنبية التي تمثّل جوهر الاستمرار في سياسة دعم السلع الأساسية وضمان تدفقها إلى السوق بوتيرة ملائمة.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا