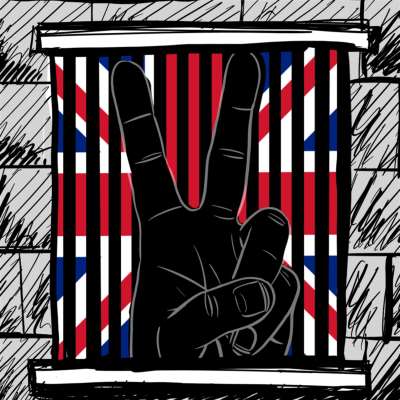

التباينات بين الإدارة الأميركية وحكومة أقصى اليمين الفاشي الديني الصهيوني، باتت عاملاً متزايد الأهمية في الصراع الراهن. وهي إلى ازدياد في حركة المواقف والعلاقات، وبالتالي التوازنات في كل من واشنطن وتل أبيب. مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في 5 تشرين الثاني المقبل، وفي مرحلة حاسمة من تبلور وتكوّن التوازنات فيها، يصبح هذا الأمر عاملاً مهماً، أيضاً، في مخاض المشهد السياسي – الانتخابي في كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.عملية «طوفان الأقصى» البطولية، ظهّرت هذا الواقع، بشكل أكبر وأخطر. لكن التباينات برزت قبل ذلك بوقتٍ كاف، لتعلن عن نفسها في غير حقلٍ وموقف ومناسبة. منذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية التي سبقتها عملية إقصائه عبر تحالف واسع كان يحمل ذلك الهدف، تسلم السلطة تحالف مضاد، مثَّلت فيه الأحزاب الدينية المتطرفة «بيضة القبان». باشرت تلك الحكومة، بإصرار من المتطرفين، برنامجاً شاملاً خصوصاً على المستوى السياسي والإداري والقضائي والأمني والمالي. وهي دفعت بأولوية السيطرة على القضاء مقرونة بخطة ملحّة للإجهاز على كل مظاهر الحضور الفلسطيني (من التضييق على «السلطة» إلى التعامل الوحشي مع السجناء الفلسطينيين إلى القمع الدموي والتصفيات).

أثارت سياسات ذلك الفريق، وخصوصاً محاولة هيمنة الحكومة على القضاء، حفيظة «العلمانيين» وهم صهاينة أقل تطرفاً، كانوا، تقليدياً، يمسكون بجهاز السلطة، ويشكّلون في كل من الجيش والأمن والعلاقات الخارجية جهازَ «الدولة العميقة». هذا الفريق كان على ارتباط وتفاعل تاميْن مع مثيله في الإدارة الأميركية. وهما، غالباً ما حدّدا السياسات والتوجهات الإسرائيلية، في الحقول كافّةً، وأشرفا على متطلبات تنفيذها على المستوى الأميركي والإسرائيلي.

إدارة بايدن كانت هي الأكثر انسجاماً مع هذه المعادلة، على خلاف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي نشر الكثير من الفوضى والتغييرات في سياسات وعلاقات واشنطن وتل أبيب وفي علاقات واشنطن الدولية عموماً. نتنياهو كان المستفيد الأكبر من ذلك. كان هو من يمسك بزمام السلطة أثناء إطلاق «صفقة القرن» من قِبل إدارة ترامب وبرعاية شخصية و«عائلية» منه: بدءاً من الاعتراف بالقدس عاصمة موحَّدة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأميركية إليها، ثمّ الاعتراف بـ«يهودية» الدولة الصهيونية، وصولاً إلى الاعتراف بضم العدو الصهيوني للجولان السوري المحتل منذ عام 1967.

قاد ترامب، في السياق، الضغط لإقرار «الاتفاقيات الإبراهيمية» ورعى كل مراحل تنفيذها. وبلغت ذروة علاقته مع نتنياهو، آنذاك، بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران. ولاحقاً باغتيال القائد الإيراني الكبير قاسم سليماني وصحبه.

انطلقت ضد حكومة نتنياهو الحالية التي تشكّلت أواخر عام 2022 حملة سياسية شعبية ضخمة، تحت عدة عناوين «ليبرالية»، أبرزها رفض المشروع الذي تقدّمت به للحد من سلطات القضاء ولاستتباعه. الحملة كانت ضخمة، وهي حظيت بدعم أميركي شبه معلن. وصف الرئيس الأميركي الحكومة الإسرائيلية، يومها، بأنها «الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل».

كان من السهل ملاحظة أن حكومة متطرفي أقصى اليمين الفاشي في إسرائيل، قد صمّمت على تبني أولويات وسياسات شديدة العنصرية في سياق برنامج تتعارض موجبات اعتماده، في الداخل الإسرائيلي وفي سياسة العدو الخارجية، مع الخطة العامة لواشنطن في المنطقة والتي ينبغي أن تخضع سياسات إسرائيل وتوجهاتها لها، لا العكس! بسبب هذا التباين بات موقف إدارة بايدن أقرب إلى موقف المعارضة الإسرائيلية وإلى الدولة «العميقة» في الكيان الصهيوني. إزاء ذلك سارع نتنياهو إلى تعزيز رهانه على عودة ترامب، وعلى ممارسة ضغط على الرئيس بايدن وفريقه عبر الكونغرس الأميركي، وعبر النفوذ الصهيوني التقليدي الكبير في واشنطن والذي اختُبر جزء منه في إرهاب وقمع الاحتجاجات الطالبية في الجامعات الأميركية.

ينبغي القول، منعاً لأي سوء تقدير لطبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، أن التباينات لا تشمل الأساسيات في العلاقات والأدوار والأهداف. لكنّ دخول العامل الشخصي فيها، أو بالأصح المصير الشخصي لكل من بايدن وإدارته، من جهة، ونتنياهو (خصوصاً) وفريقه المتطرف، من جهة ثانية، قد أكسب الخلافات الجزئية طابعاً حاداً ومرشّحاً للتفاقم بشكل مطّرد!

مارسَ نتنياهو، ويمارس، ابتزازاً واضحاً لإدارة بايدن طلباً لدعم مطلق يسعى إليه لمواجهة أزماته وإخفاقاته بعد انقضاء ما يقرب الـ 9 أشهر من بدئه حرب غزّة. وهو، نظراً إلى ما ترتّبه سياسته من ضغوط على سياسة بايدن المرشّح والرئيس وعلى الإدارة الأميركية عموماً، انتقل إلى الرهان الكامل على نجاح ترامب أملاً في إحداث تعديل في السياسات الأميركية دعماً لأولوياته في مواجهة معارضيه في الداخل الإسرائيلي!

مع تمادي الفشل الإسرائيلي، ناورت إدارة بايدن، وهو شخصياً، لتعديل أو عقلنة سياسات حليفتها وأداتها تل أبيب. وهي تورّطت في مواقف وعلاقات لا تُحسد عليها وآخرها ادّعاء الرئيس الأميركي بأن نتنياهو يسعى إلى حل، وأنه صاحب المبادرة الأخيرة التي أعلنها بايدن بوصفه مجرد ناقل ووسيط (مزعوم طبعاً!). حاول بايدن وفريقه، مراراً، إنقاذ حكومة «المتطرفين» من نفسها. حاولوا تحقيق «أهداف الحرب» بواسطة السياسة والمناورات والخداع وتبرير الإبادة وتغطيتها. لكن المحاولة الأخيرة فشلت كسابقاتها، ودفعت واشنطن ثمناً كبيراً «على المستوى الأخلاقي»، كما أكّد بايدن، ودفع هو شخصياً، ثمناً انتخابياً متزايداً!

يتخذ التباين، الآن، طابعاً علنياً مباشراً بين إدارتَي بايدن ونتنياهو، وفي داخلهما: عبر زيارتَي نتنياهو للكونغرس، ووزير أمنه لواشنطن!

«الهزيمة تولّد النقار» كما يقال. وتدل كل المؤشرات على أن الهزيمة مستمرة والنكد والخلافات كذلك. إلا أنه رغم كل التباينات، ومعها الخسائر من كل نوع وعلى مستوى العالم بأسره، ثابرت إدارة بايدن، وتثابر، على حماية جرائم العدو الهمجية لتمكينه من تحقيق انتصار جزئي لنتنياهو «في ظل هزيمة استراتيجية»، كما قال أحد المسؤولين الأميركيين. يعوِّل الرئيس الأميركي، في ذلك، على دور فعّال، رغم الإحراج، لدول التطبيع العربية. إن مواقف هذه الدول قد أكّدت، بما لا يترك مكاناً للشك، بأن تحقيق تقدم لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه، إنما يتطلب إحداث تغيير جدي في المشهد الرسمي العربي الراهن الذي تسيطر عليه القوى التي تدور في الفلك الأميركي، وتشارك في التآمر على قضية وحقوق الشعب الفلسطيني لمصلحة العدو الصهيوني. هذا يملي مقاربات أعمق وأفعل لجهة تطوير المجابهة التحررية بكفاح شعبي شامل يُكرّس أن قضية فلسطين ينبغي أن تصبح، فعلياً، قضية العرب الأولى. ذلك سيملي، دون أدنى شك، ضرورة تبنّي مشروع تحرري عام وشامل، يجسّد وحدة النضال ضد الهيمنة العدوانية الأميركية والاغتصاب الصهيوني، من جهة، وضد الأنظمة العميلة والتابعة لهما، من جهة ثانية.

لقد تحقّقت، في مجرى المواجهة الراهنة، إنجازات جبارة. لكنّ الانتصار الكبير المنشود يتطلب، بالتأكيد، نقل الصراع إلى مستوى جديد ونوعي من التوازنات والتحولات بما يؤدي إلى وقف معاناة الشعب الفلسطيني، وإلى حسم الصراع لمصلحته ولمصلحة شعوب المنطقة.

* كاتب وسياسي لبناني

تباينات واشنطن وتل أبيب

- رأي

- سعد الله مزرعاني

- السبت 29 حزيران 2024