كان أمام القائد الإسباني ثلاثة خيارات لفكّ العزلة:

أولاً، الاتجاه نحو حيّز أميركا اللاتينية، ذات الثقافة واللغة والدين المشتركة، من أجل إنشاء نوعٍ من التكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي.

ثانياً، التوجّه نحو تطوير العلاقات العربية-الإسبانية (خاصّة مع بوادر ظهور تكتّلٍ عربي لا غربي ولا شيوعي)، وهذا أدّى بالدولة الإسبانية إلى تبنّي سياسة عدم الاعتراف بإسرائيل. ثالثها، وأهمّها، ركوب موجة الحملة الأميركية على الاتحاد السوفياتي والتي أدّت إلى التخلّي عن أولوية الصراع ضدّ الفاشية وتبنّي أولوية الصراع ضدّ الشيوعية.

إذا كانت أميركا حينها تبحث عن الطغاة المنقلبين على الحكومات الاشتراكية كحلفاء مفضّلين، فإنّ فرانكو قد سبق الجميع عندما انقلب على الجمهورية الإسبانية قبل الحرب الباردة بعشر سنوات، بعد حربٍ أهلية استمرّت من عام 1936 إلى عام 1939 (بعض مدارس تأريخ الحرب الباردة تقدّم فرضية أنها بدأت منذ ثورة أكتوبر عام 1917). هكذا تبوّأت إسبانيا موقعاً لها في الحرب الدولية ضدّ الشيوعية، من دون أن تتصالح مع البيت الأوروبي الغربي ولا أن تضطر للاعتراف بإسرائيل.

تاريخ العلاقات الأميركية-الإسبانية في بدايات الحرب الباردة يشبه تاريخ العلاقات الأميركية السعودية. هنا وجدت أميركا مملكةً محافظة كاثوليكية (فرانكو لم يكن ملكاً ولكنه كان حامي العرش مثل رشيد الكيلاني في العراق) كحليفٍ لها في شبه الجزيرة الأيبيرية، تماماً كما وجدت مملكةً محافظة مسلمة حليفاً لها في شبه الجزيرة العربية. وهنا لم يتمّ فرض شروط صعبة كي تندمج أيّ من الدولتين في النظام الدولي الذي تقوده أميركا. بالتأكيد، كانت العداوة للاتحاد السوفياتي، وليس حبّ إسرائيل، هو شرط نجاح التحديث والاستقرار الأميركييْن في أي بلد. هكذا باتت إسبانيا فرانكو، دون أن تنضم إلى «الناتو»، مقرّاً للعديد من المعسكرات الأميركية حتى تلك التي فيها أسلحة نووية.

تاريخ العلاقات الأميركية الإسبانية في بدايات الحرب الباردة يشبه تاريخ العلاقات الأميركية السعودية

بعد عقدين مِن الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي، عصفت بالبلاد أزماتٌ انتهت بموت الزعيم في عام 1975 وانتقال الحكم إلى الملك الشاب خوان كارلوس (تحت رعايةٍ أميركية). قد يدّعي المتصهينون العرب أن هنالك رابطاً بين بزوغ الديموقراطية والتطبيع مع إسرائيل في إسبانيا لكن هذا غير دقيق. حكومة رئيس الوزراء الأوّل في عهد الديموقراطية، أدولفو سواريز، استمرّت بسياسة عدم الاعتراف بإسرائيل طالما أنها لم تنسحب من الأراضي العربية المحتلّة عام 1967. لكن ما حدث في العقد اللاحق على نهاية الديكتاتورية من عام 1976 إلى عام 1986، كان مذهلاً ويشبه ما يحدث في بلادنا. انفصلت إسبانيا مؤقتاً عن الغول الأميركي كي يبتلعها الغول الأوروبي؛ قناصل وسفراء ومنظمات غير حكومية و«ستفتنغات» (نسبة إلى Stëftung بالألمانية، أي منظمات غير ربحية) من ألمانيا وفرنسا وشمال أوروبا، كلها استشرت في مدريد كي تتدخّل في مستقبل البلاد. أمّا اليساريون الاشتراكيون، أحفاد الجمهورية الإسبانية المهزومة على يد فرانكو في الحرب الأهلية، فقد عاد تنظيمهم السياسي، حزب العمّال الاشتراكي الإسباني، إلى حلبة الحياة السياسية الإسبانية، كحزب مفرغٍ من محتواه العقائدي، متحمّس لبدء تطبيق الإصلاحات النيوليبرالية في البلاد.

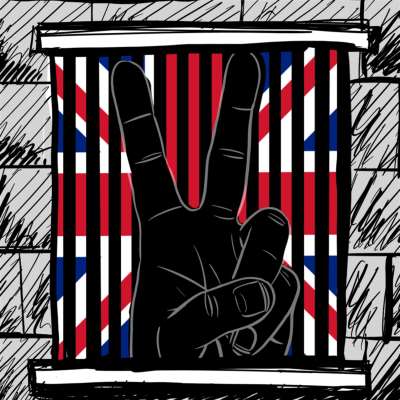

هكذا، انضمّت إسبانيا إلى «الناتو» عام 1982، وانضمّت إلى الاتحاد الأوروبي (الذي كان آنذاك يُدعى المجموعة الاقتصادية الأوروبية) في الأوّل من كانون الثاني عام 1986. وقد فرضت هولندا شرطاً أساسياً لقبول الانضمام إلى الاتحاد: تطبيع العلاقات مع إسرائيل. الذي قبل هذا الشرط لم يكن حزباً يمينياً، بل كان حزب العمّال الاشتراكي الذي بات حزب الأغلبية. هذا يدلّ على كيف أنّ التطبيع مع إسرائيل هو في السياسة الخارجية الأوروبية جزءٌ من «حزمة الإصلاحات» في الاقتصاد والسياسة والمجتمع التي تمّ فرضها منذ نهايات الحرب الباردة، بحيث فرضت إسرائيل كبوابةٍ من بوابات «الحداثة» على أي بلد.

لكن مسيرة التطبيع هذه لم تتطوّر في إسبانيا إلى درجة الحلف الأيديولوجي الوثيق مع إسرائيل. هنالك عدّة أسباب:

أوّلاً- أزمة اليورو عام 2011 أنهت عهد قداسة الإصلاحات النيوليبرالية والاجتماعية، ما أدّى إلى ظهور حركاتٍ جديدة مثل حزب «بوديموس» المعادي للإمبريالية.

ثانياً- مع أنّ الأزمة أدّت إلى صعود اليمين الشعبوي المتشدّد في إسبانيا (كحزب «فوكس» الداعم لإسرائيل)، إلا أن هذه اليمينية ظلّت محدودةً في السياق الإسباني ولم تتحوّل إلى حالةٍ جماهيرية.

ثالثاً- كان بإمكان هجمات «القاعدة» في الحادي عشر من آذار 2004، أن تنكص بالمجتمع الإسباني إلى حقبة محاكم التفتيش والحروب الدينية، تماماً كما حدث في انقلاب أميركا بعد الحادي عشر من سبتمبر وفي انقلاب إسرائيل بعد السابع من أكتوبر إلى البربريّة الصريحة، لكن إسبانيا انسحبت بعقلانيةٍ مِن العراق عوضاً عن ذلك، وانكفأت عن الحرب الأميركية على الإرهاب.

هذا كلّه نتاج مجتمعٍ لم يرغب في تكرار تجربة انتصار جنود فرانكو، الكتائبيين الفالانج، في الحرب الأهلية وحكمهم المرير له مدى أربعة عقود.

* باحث فلسطيني