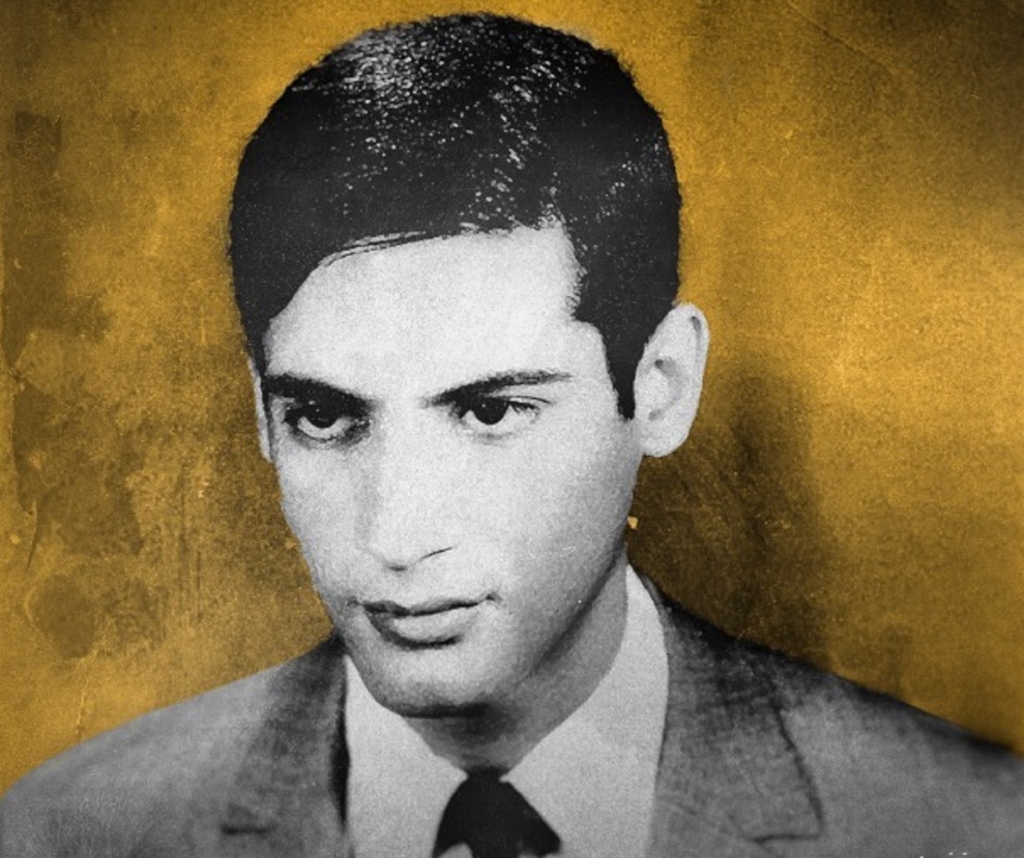

يفتتح المحرر الكتابَ بوضع سيرة وجيزة للشاعر، لأنها ربما تشكل المفتاح الأساسَ للتعثر والتأخر في تجميع تراثه المكتوب: خالِد الأمين من مواليد 1945 لأسرة ميسورةٍ مِن أصولٍ كُردِيَّةٍ في مدينة الناصريّة، جنوبَ العراق. شبَّ في المدينة حيث نالَ شهادةَ البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد، واشتغلَ مديراً لدائرة التقاعد والضمان. اِنتسب إلى الحزب الشيوعي العِراقي، ثمّ إلى «تنظيم القيادة المركزيَّة»، المُنْشقّ عن اللّجنةِ المركزِيَّة للحزب الشيوعي العراقي، والذي قادَ حركةَ الكِفاحِ المُسلَّح في أهوار الناصريّة ضِدَّ حكم البعث في العراق عام 1968. فَشِلت الحركة يومذاك، وكان يُديرُ مَعارِكَها، الشهيد خالد أحمد زكي. اعتقلَ الأمنُ البعثيُّ خالدَ الأمين في الناصريَّة وسَجَنَه في «قصر النهاية» السيّئ الذِّكر.

يتبيَّن الآن أنَّ هذا الشاعر الذي لا قبر له أريدَ له أيضاً، ولأسباب سياسيَّة وأيديولوجيَّة بحتة، أن يكون أيضاً شاعراً لا كتابَ له، في ظلِّ تبعيث الثقافة العراقيَّة بعد سحق الحزب الشيوعي ومحو كل أثر للفاعلين اليساريين فيها، لا سيما إذا كانوا ممن تمَّت تصفيتهم جسدياً؛ ليتَّخذَ هذا الإجهاز بُعداً مزدوجاً: القتل الجسدي متبوعاً بالقتل الرمزي (الثقافي).

اعتقلَه الأمنُ البعثيُّ في الناصريَّة وسَجَنَه في «قصر النهاية» السيّئ الذِّكر

خَضَعَ تبويب المادَّة التي تمَّ استجماعها إلى تقسيم وفق النوع الأدبي. فالجزء الأوَّلُ يحوي نصوصاً نثرية حول تصور خالد الأمين للشعر، ولعلاقة القصيدة بالسياسة، في مقالات نقدية وجيزة، بينما ضمَّ الجزء الثاني مجموعتين شعريَّتين وقصائد متفرِّقة ومسوّدات. وتمَّ تكريس الجزء الثالث لترجمتِه قصائدَ مسبوقة بتقديمات لسبعة شعراء فرنسيين: سان جون بيرس، بول إيلوار، أندريه بروتون، هنري ميشو، جول سوبرفييل، بيار ريفيردي وإيف بونفوا.

يتمُّ المرور بسلاسة من باب إلى باب من خلال شهادات لشعراء وكُتَّاب عراقيين عايشوا الشاعر عن قرب أو بعد، ما أكسبَها وظيفةً تفسيرية للسياق السوسيو ــ ثقافي الذي أسهم في بلورة إنتاجات خالد الأمين، نصاً ونقداً وترجمةً.

ينتهي الكتاب بمقاطع من مقالة يتيمة حول فلسفة هيغل، ما يبرهن على أنَّ الشاعر لم يكن فقط متعدِّدَ المواهب الإبداعيَّة، وإنما كان له أيضاً اطلاع على ثمرات التفكير الفلسفي.