وفرّقت الضربة مجموعة الأصدقاء، بعد أن مزّقت اثنين منهم وحوّلتهما إلى أشلاء مبعثرة. ثم افترق اثنان، وأصبحا وحيدين. وقد تكون أنت ممن رأى في هذين الصديقين، عند افتراقهما، أنت وصديقك، أو أنت وأخاك، بعد أن فرقّتكما ظروف الحياة المعاصرة، وجعلتكما روحين، كانتا في ما مضى روحاً واحدة. ثم تقصّدتك الضربة، أنتَ شخصياً، بينما كنت تمشي في سبيلك، ثابتاً. وكنت قد قررت أنك ستتابع المشي، ستحاول أن تمضي في هذه الحياة، بما بقي لك من قوة، رغم التعب، والشعور الرهيب الذي تختزنه وحيداً في داخلك. لا لشيء، لأنك تعرف أنك لست مهماً، وأن الحياة مستمرة من دونك، مستغنية عن حضورك، وهذه ليست المرة الأولى التي تمضي في سبيلك، غير مقتنعٍ. كل ذلك غير مهم، مجرّد أصداء غريبة داخل جسمك، والآن أصبحت هديراً، أمّا جسمك، فقرر أن يمشي من تلقاء نفسه، مرتجفاً، وكأنك مريضٌ وحرارتك عالية، مصاب بالتهاب رئوي. يمشي ويأخذك معه، يقرر عنك، بينما أفكارك تحدّثك بأمور مألوفة تعوّدت تكرارها لذاتك. ثانيتان أو أكثر، شعرت كأنها نصف ساعة، ثم اختفاء.

في جوارك، على بعد أمتار منك، أخوك، وقد نال منه الخوف. عَرَفته حياً، عانق الحياة أكثر منك، لم يرِد أن يخسرها، لم يرد أن يمضي في سبيله مثل الآلة المضبوطة، أراد أن يشعر بكل لحظة يقين بكاملها، أن يكون حاضراً، لذلك لم يقوَ على تحمّل كم الظلم الذي يتعرّض له. لم يستطِع أن يجاري هذا الموقف الجديد لسحق الحياة وكل ما تعنيه. فَقَدَ توازنه، وقَعَ على الأرض. يمشي على أربعة، جسمه أيضاً يرتجف، ينسلخ عن عقله، ثوانٍ، ثم يتحوّل أشلاء.

خلال عرضها للمشهد، قالت «الجزيرة» إن الفيديو استُخرِج من مسيّرة تم إسقاطها، وهو بالتالي، وافتراضاً، جزء من العدة التي أدّت إلى محو الشبان الأربعة. وقد يكون الفيديو مسرّباً من قبل الجيش الصهيوني، والمقصود منه زرع الرعب في نفوس الناس والجمهور العربي. فهو صُوِّر في غير الموقع الذي انطلق منه الصاروخ الذي أصاب الشاب الأخير (الواقع نحو يسار اللقطة)، ولا يبدو أن الجهاز الذي يحمل الكاميرا قد تعرّض خلال إطلاق الصواريخ لاهتزازٍ مفترض حصوله. وقد تكون بالتالي المسيّرة المصوِّرة هذه مسيّرة متخصصة بالرصد أو التجسس، تنقل ما تلتقطه إلى فريق عملٍ في غرفة عمليات عسكرية، يأمر بدوره مسيّرة ثانية متخصصة بالقيام بالقصف. وقد يكون الفيديو عملاً دعائياً، مخصصاً لنوع معيّن وربما جديد من زبائن الصناعة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وما أكثرهم.

عرضٌ ترفيهي

في مقدّمة كتابه «مختبر فلسطين»، ينقل أنطوني لوينشتاين شهادة خبير في تجارة الأسلحة الممنوعة، عن مشهد رآه في صالون الطيران في باريس سنة 2009. هناك، كان لمصنع الأسلحة الإسرائيلي «إلبيت سيستمز» مساحة خاصة لتسويق منتجاته، ومنها طائرات مسيّرة (درونز) قاتلة، قُدّمت على أنها استُخدمت في حروب إسرائيل في غزة والضفة الغربية. والفيلم تضمّن عملية رصد لفلسطينيين قامت مسيّرة باستهدافهم بنجاح قبل بضعة أشهر، وكان يشاهده عدد من الجنرالات خُصِصت لهم مقاعد أمامية حيث كانت مجموعة من المضيفات تتقصدن الإنحناء أمامهم، وتشرحن لهم بتشوّق مضمون الفيلم. لاحقاً، قام الشاهد الخبير بالتحقيق في العملية التي وثّقها الفيلم، واتّضح له أنها طالت مجموعة من الأبرياء ومنهم الأطفال. ثم أضاف: «كانت هذه مقدّمتي إلى عالم صناعة السلاح الإسرائيلية وكيف تسوق لذاتها. لا توجد دولة أخرى في العالم تتجرأ على عرض مثل هذا الفيلم».

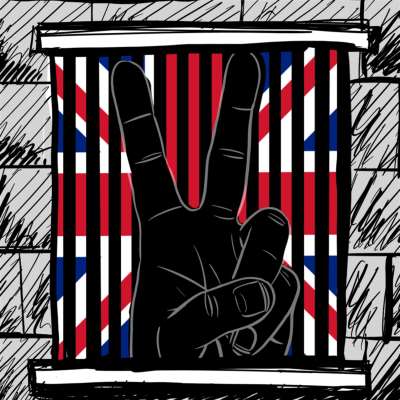

قد يكون فيلم «الجزيرة» أثار بك انزعاجاً غريباً لسبب غير بعيدٍ عن الموقف الذي اختبره الخبير في صالون باريس. ففي جانب من تجربتك لمشاهدة الفيلم، شَعَرت أنك عبر موقعك خلف الشاشة، إنما تتماثل مع موقع إنسان آخر يشعر بفائض من القوة حيال حياة الآخرين، فائضٍ لم تعهده في حياتك، ولا تقبله المجتمعات الحديثة. هناك من يشاهد أخاك، وأهلك، وناسك، والناس بشكل عام من هذه الزاوية. هذا المُشاهد، المصوّر للفيلم، والآمر بإطلاق الصاروخ، في مثل هذا العالم المنحط والسافل، قد لا يتوانى عن جعل مشهد سحق من تحبّهم عرضاً ترفيهياً، يغوي غرائز فئة من المستهلكين في بلد آخر، ويتصالح عموم الآخرين معه بصمت ولا مبالاة.

غريزة البقاء

هناك قدْرٌ من التشابه بين حالتنا هذه اليوم، حالتنا كعرب مع هذا العدو والنظام العالمي الذي يدعم تجاربه السادية، وحالة دوّنها المؤرخ الفرنسي مارك بلوك، في نصه «الهزيمة الغريبة»، الذي كتبه سنة 1940 إثر خروجه من خدمته كضابط احتياط في الجيش الفرنسي. يحكي بلوك في النص الذي أصبح كتاباً بعد استشهاده سنة 1944، عن تجربته في الحرب، ويدوّن فيه أفكاره عن أسباب الهزيمة الساحقة التي مُني بها بلده. يتطرّق في فصله الثاني إلى المشاعر التي انتابته حين وُجد في نقاط تعرّضت لطلقات نارية من رشاشات، وقصف مدفعي خلال الحربين العالمية الأولى والثانية، ولقصف بالطيران خلال الحرب العالمية الثانية، على إحدى طرقات منطقة الفلاندر في بلجيكا. وحدها الحالة الأخيرة من بين الثلاث، يقول بولك، زعزعت أسس هدوئه الشخصي وزرعت فيه شعوراً باضطراب مستمر، في حين لم يؤثر فيه كثيراً القصف المدفعي وصوت الرصاص عند طيرانه في جواره، الذي يشبّهه بصوت النحل. يفصّل وصف الحالة، ويشمل ضمن عمليتها صوت حضور الطائرات في الجو أثناء تحليقها، ثم صوتها المتصاعد «اللا- إنساني» حين تشكّ نحو الأرض وهي على وشك أن تطلق قذيفتها، ثم صوت الانفجار الذي يصدر عن قذيفتها، وفكرة قدرته على الفتك التي يولّدها في ذهن الإنسان. عن هذه الفكرة، يقول: «إن الإنسان، الذي يخشى الموت دائماً، لن يقوى على تحمّل فكرة نهايته لو جاءت مرفقة بتهديد تمزّقٍ مطلقٍ لجسده. ليس لغريزة البقاء من طابع أقل منطقية من هذه (الفكرة)، وأكثر تجذّراً منها مع ذلك». هذا التأثير السيكولوجي لقصف الطيران، يرى بلوك أنه كان مقصوداً، وأنه من عدة «الحرب السريعة» التي انتهجها الجيش الألماني في تلك السنوات، معتمداً على ضرب قدرة خصومه على التركيز وإدارة خندقهم.

يعتمد العدو الصهيوني على منهجية مشابهة من التأثير السيكولوجي، عبر استخدامه للطائرات المسيرة بصفتها امتداداً لسلاح طائراته وسيطرته على المجال الجوي، ولكن الفرق أنه يستخدمها ضمن شروط مختلفة عن حروب الجيوش النظامية، على أناس معتقلين تحت إدارته، وعلى المدنيين. وإذ يشير المؤرّخ الفرنسي في روايته إلى أن قصف الطيران في زمانه، بحسب التقارير العسكرية التي كانت تصله، كان الأقل دقّة وإصابة للأهداف العسكرية، المتحرّكة والمحصّنة، في حين كانت الرشاشات أكثر الأسلحة فعالية وأضمنها، يبدو أن الظرف اليوم لم يتغير كثيراً، إذ لا دليلَ على تحقيق الصهاينة لانتصارات عسكرية ملموسة على حركات المقاومة عبر سلاح المسيّرات كما الطائرات، دون أن يرفقهما، كما فعل النازيون، باجتياح أرضي.

في حرب تموز 2006، حاول العدو أن يجتاح جنوب لبنان، ولكنه مُني بهزيمة ساحقة ونهائية، إذ لم يستطِع جيشه أن يسيطر على قرية حدودية لبنانية واحدة طوال شهر الحرب. أمّا في غزة، فالموضوع مختلف. تختلف حرب غزة عن حرب لبنان في أنها حرب تشنّها إسرائيل ضمن إطار سيطرتها الدائم، على منطقة تُمسك بمقومات الحياة فيها، ولا يحول دون استعجالها في إبادة كل ما فيها إلا النظام السياسي العالمي وما استقرّ عليه من ضوابط. لو أننا في حرب عالمية ثالثة، من المؤكّد أن إسرائيل ستستعمل أشد أسلحتها فتكاً لقتل ما تسنى لها من مدنيين بالملايين، وليس فقط في قطاع غزة. في الماضي، مثّلت الحربان الشاملتان بين دول المركز الرأسمالي، المسماة بالعالميتين، فرصة لشعوب المستعمرات للتحرر من سلطان هذه الدول. هذه الظروف لم تعد متوافرة لدول المشرق العربي اليوم، بسبب وجود هذا الكيان، بل إن حال المشرق العربي اليوم أشبه بحال الشعب الأرمني في مواجهة الاتحاديين في الحرب الأولى واليهود والسلاف في مواجهة النازيين في الثانية. من هنا ينبغي أيضاً قراءة حرب غزة والصراع العربي الإسرائيلي، ضمن الإطار العالمي، على أنه سباق مع الوقت، ومع احتمال بلوغنا مرحلة لمصلحة العدو. ولن يضمن ردع العدو حينذاك إلا امتلاك إيران للسلاح النووي.

سنودن وحيداً

إثر مشاهدته فيلم «الجزيرة»، شاركه إدوارد سنودن على حسابه على «إكس» (تويتر) في 21 آذار 2024 وعلّق عليه، وقد اتسم تعليقه بشيء من الهلع، إذ عنونه: «على العالم أجمع أن يرى هذا». وأردف قائلاً إن التكنولوجيا المستخدمة في هذا الفيلم باتت قريبة من أن تصبح مرتبطة بذكاء اصطناعي، يمكنه أن يتفرّغ لقتل فئات من الناس انطلاقاً من تعليمات وخارطة. ثم ختم كلامه بالقول: «هذه لمحة عن مستقبل هذا العالم. حتى لو لم تهمّك مسألة إسرائيل-فلسطين، خذ لحظة من وقتك للاهتمام بمستقبلك الخاص».

يستوقفك سنودن لأن في تعليقه وموقعه كإنسان غربي شيء يخرج عن العادة. فنحن بتنا في الشهر الثامن لعملية التطهير العرقي السارية في قطاع غزة، وما زلتَ تشعر أن «الغربيين»، كما يقدّمهم إعلامهم المهيمن، إما موالين للعدو، وإما هامدين، غير مبالين. والفئة الأخيرة تحيّر أكثر من الأولى، إذ إنك قد تفترض، وأحياناً تشعر، أنها تتعاطف معك، ولكنّ شيئاً ما يمنعها عن قول الحق، شيئاً ما يبدو لك أقوى من وجود «لوبي صهيوني»، يمسكها، يجعل ممن يفترض أن يؤيّدك اليوم بليداً، متماسكاً في آرائه في غير محلّه.

تدرك طبعاً، من جهة أخرى، أن هناك غربيين وغربيات على نقيض المعروض الإعلامي والرسمي، وقد شاهدتهم على «تيك توك» يبكون أكثر منك على أهلك الفلسطينيين، مثل الأطفال، يزعقون، حتى تكاد تشعر بالأسى نحوهم، وقرأت عنهم بين سطور استطلاعات الرأي. تعود إلى سنودن، هذا الذي دائماً ما اتّسم بسلوك هادئ ومتماسك، علّه أسهم في نيله وظيفته في جهاز الأمن الأميركي في ما مضى. تراه بصفته «غربياً متماسكاً»، متماسكاً في غير محلّه، حتى في منفاه الروسي وبعد حرقه لكل الجسور مع بلده وجهاز السطوة الذي يمسك بمجتمعه، تراه يعلّق على الأحداث بهدوء وكأنه لا يزال ينتمي إلى مجتمعه. ثم تدرك أن هذا التماسك من علامات الشعور بالوحدة. هو بدأ بدعوة بريئة موجّهة إلى «العالم أجمع»، ثم انحدر إلى مخاطبة إنسان آخر مثله، يتوجّه إليه بالمباشر: ضع زيف المثل الإنسانية جانباً ولنتحدّث بالمصلحة الخاصة التي تهمّك. هو يتفهّم من لا يهمّه الصراع العربي-الإسرائيلي إطلاقاً، ولكنه يصرّ عليه برؤية رابط بين المجموعتين البشريّتين: الشبان الغزّاويون في الفيديو والبشرية.

أن تقول إن ما يجري في غزة يعني مَن يعيش في غير دول في العالم... حتى الجمهور العربي المعبأ، لا يقول ذلك، فلقد اضمحلّ انتشار المثل الأممية منذ عقود، وبكل الأحوال، نجحت السلطات الغربية في إنهاء إمكانية نسجها بين مواطنيها ومواطني الدول الأخرى. خلال السنة الجارية، سوف تشهد أكثر من دولة من دول المركز الرأسمالي انتخاباتها، وتُعرض مشاهدها على أكثر من منصّة إعلامية، وستأتي نتائجها لتؤكّد مجدداً لجمهور الدول الفقيرة كم أن ما يعيشونه في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا وغيرها، كاختبار مصيري في الحياة الدنيا بل للخلق أيضاً، هو غير ذي أهميّة عند غيرهم.

الخيال العلمي

أليست مفارقة أن يكون العالم العربي اليوم يحتوي الوجهين النقيضين لمشهديّات أفلام الخيال العلمي؟ من جهة، هناك مشهد عينٍ تكنولوجية لا-إنسانية، تراقب من السماء إنساناً يمشي في ما يشبه صحراء نووية ثم تصفّيه. ومن جهة أخرى، تجد في نقطة مقابلة من العالم العربي مبانٍ عملاقة، داخلها دهاليز مكيّفة، جرى تشييدها على مساحات مسطّحة من دون أي اعتبار لفكرة «الاقتصادات الوطنية»، وكأنها شُيّدت على كوكب آخر بعد أن دُمّر كوكب الأرض، وكأن البشرية جمعاء ليست موجودة ولا تستحق الاستثمار فيها.

بدأتُ منذ أسابيع بمشاهدة فيلم «ديون» (الجزء الثاني). وصَلَت بي المشاهدة إلى الدقيقة ربما العاشرة من الفيلم، حيث مشهد يتعرّض فيه جمع من الأبطال للأسر على أيدي مقاتلين ملثّمين، سُمر البشرة، في طبيعة صحراوية صخرية تشبه ربما جوار البتراء في الأردن. وكان البطل المفترض للقصة، الذي يلعب دوره الممثل تيموثي شالامي، ينظر إليهم بعين يمتزج فيها التحدّي والشعور بالملل. توقّفت فوراً عن المشاهدة. هناك لحظات، شائعة في السينما، تدرك فيها أن أحدهم يطعمك وجبة عفنة بالقوة. أليخاندرو جودوروفسكي كان أفضل مني، اكتفى بمشاهدة دعاية الفيلم. قال فيه: «من الواضح أنه عمل سينما صناعي… وهنا تكمن المشكلة، لا يحتوي مفاجآت، المظهر هو ذاته المصنوع في غير مكان». وقصده أن الفيلم معلّب بصرياً بشكل صارم، يستخدم أساليب مجرّبة لكسب جمهور مضمون، وهو بالتالي يسهم في تكرار الواقع الذهني والشعوري لمُشاهده، يجمّده، عوضاً عن تقديم نافذة للذهن نحو أفق جديد. وهذا ما كان يطمح إليه جودوروفسكي حين أراد أن يصوّر الرواية ذاتها، في عقد السبعينيات من القرن الماضي، وفشل في تأمين منتِج له.

في الواقع العربي اليوم، يبدو واضحاً أيّ إخراج، ثقافي أو اختباري، يفتح للإنسان أفقاً جديداً، وأيّ إخراج يقدّم للمشاهد وجبة ينخرها العفن. تشاهد رئيس هيئة الترفيه السعودي، والعروض التي يقدّمها، ويلفتك أن كل هذه الإمكانات المادية، كل هذا الذل للفنانين والعاملين في القطاع الثقافي وهذه السلطة عليهم، لم تستطِع أن تنتج حفلة واحدة تستحق أن تشاهدها حتى نهايتها وتكرر مشاهدتها، ولا فيلماً واحداً مثل أفلام مهرجانات قرطاج وبيت الدين وتدمر، تشاهده بجودة «ڤي أيش إس»، وليد جنبلاط يرقص في المقعد الأمامي، وتؤرّخ لمرحلة من حياتك عبر صوره.

أول الطريق

تستذكر خطاب السيد حسن نصر الله في 11 تشرين الثاني 2023. قال فيه: «المقاومة تستمر، وأُريدكم أن تَعرفوا أنه في ظل الحضور الدائم للمسيرات المسلحة الإسرائيلية، وهذا عامل جديد طبعاً لم يكن موجوداً في حرب تموز بهذا الشكل وهو عامل جديد في المواجهة، العمليات مع ذلك تستمر. اليوم عندما يذهب أبناؤكم وإخوانكم المقاتلون المجاهدون في المنطقة الأمامية ليطلقوا صواريخَ ضد الدروع، أو صواريخ البركان، أو صواريخ أخرى أو يقوموا بأعمال قنص أو أي شكل من أشكال الاستهداف العسكري، أي خطوة إلى الأمام هي بمنزلة عمل استشهادي بكل ما للكلمة من معنى، هي بمنزلة عمل استشهادي».

تربط كلامه بمشهد الفيديو الذي شاهدته. هناك من يتعرّض لمثل هذا السحق، هذا التمزيق للأجساد، يومياً في جوارك في لبنان، إنما الفرق أنه لم يصدر فيديو علني يوثّق مقتله. قد تكون الفيديوهات متوافرة، ولكنها لن تخدم الدعاية الصهيونية في الإطار العام، خارج الصالونات التجارية العسكرية، إذ إننا سنجد أهداف القصف هنا شامخين، مكللين بالعز، في أكثر لحظة من حياتهم تألّقاً، بعد أن حققوا إصابة مباشرة ومؤكدة في خطوط العدو «بالسلاح المناسب».

«ارتقى أثناء قيامه بواجبه»، مكتوب في أسفل صورة كل واحد منهم على وسائل التواصل الاجتماعي. تتابع نشر صورهم يومياً، تدقق في ملامح وجوههم، تنوّع شخصياتهم، ولغز كل واحد منها. تستدرك أن لك بينهم أكثر من أخ صغير تغلّب على مشاعر القشعريرة، والاضطراب، والقلق، والقرف، والوحدة، التي مررت بها أنت. تطمئن، وتشعر بحبّ كبير ولا محدود نحو أخيك هذا. وترى أنك لست وحدك في التأثّر أمام صورته، إذ تلمح أسماء أشخاصٍ تعرفهم من أوساط مختلفة من حياتك تتكدّس تحت الصورة، معربين عن تأييدهم وتقديرهم وحبهم لوجوه اجتماعية هي أحياناً الأبعد عنهم. هؤلاء شهداء على طريق القدس والإنسانية جمعاء، وهذه ربما أهم معاركهم، إذا ما قيست بقيمتها في التاريخ الإنساني، علاوة على أنها أسمى المعارك: أن تنصر الناس المستضعفين في غزة، هل من عز أسمى من هذا؟ هم في الخطوط الأمامية، يحاربون شراً كبيراً ينتظر شعوب الأرض، شرّاً لا نزال بعيدين جداً عن التخلّص منه، في أول الطريق. أوّل الطريق في فلسطين وعلى حدودها. قد تصبح تجربتهم عبرة ومعرفة قيّمة لغيرهم يوماً ما. تطمئن أنك تشاركهم البلاد ذاتها، الانتماء إلى الأمة ذاتها، النبيّ ذاته. في ذهنك، صورته في الإسراء والمعراج، محلّقاً فوق بلادك، مرتفعاً، هذا هو أفقه وأفقهم.

* أستاذ جامعي