يتضمّن المشهد العام في لبنان: السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، خصوصاً في العقد الأخير، عدة عناوين أهمها:1- سقوط كل محاولات الإصلاح لحساب ترسُّخ منظومة المحاصصة الطائفية أداةً للبرجوازية الكبرى، لإدامة وإحكام سيطرتها الشاملة على مصائر اللبنانيين.

2- تداعَى عن ذلك حصولُ «سرقة العصر» بنهب وتبديد المال العام والخاص، وبإفلاس الدولة والمواطن، ما قد يؤدي، أيضاً، بعد الإفقار والتشرد والهجرة والانهيار الشامل، إلى وضع يد المدينين على أملاك الدولة والمصرف المركزي وموجوداته من بقايا أموال المودعين، وعلى رصيد البلد من الذهب الموزّعة سبائكه بين بيروت وواشنطن.

3- تفاقم الانقسام السياسي والمجتمعي إلى مستوى تعطيل الحدود الدنيا من حضور المؤسسات وفعاليتها. يتصل بذلك تصاعد الدعوات إلى الفدرلة والتقسيم كنتيجة لتضاؤل دور الدولة لحساب الدويلات. كذلك تعاظم التبعية للخارج مقرونة بتنامي الفئوية، وشغور مراكز المسؤولية في السلطة، والعجز عن تداولها، حسب النصوص الدستورية؛ في تكرار مأزقي ينذر بأكثر من العجز والفشل والفوضى.

4- حصول انفجار مرفأ بيروت، وكيفية تعاطي السلطة والقضاء معه، ومحاولة استغلاله من الداخل والخارج... ما شكّل كارثة متعاظمة الخسائر والأضرار.

5- تفاقم غياب المساءلة والمحاسبة بوصفهما أداة لا غنى عنها من أجل فرض احترام القانون والدستور، وحماية المصالح الوطنية، ومنع الانحرافات والارتكابات من كل نوع.

تأكّد بالتكرار البالغ التكلفة أن الخلل يكمن في صلب النظام السياسي الراهن، وأن الإصلاح لن يكون إلا في تجاوزه إلى نظام مدني يستند إلى المواطنة المتساوية، وإلى مؤسسات سلطة منبثقة عبر آلية وقانون انتخاب ديموقراطييْن: في كنف دستور متطور وقضاء مستقل ووحدة وطنية متينة وراسخة.

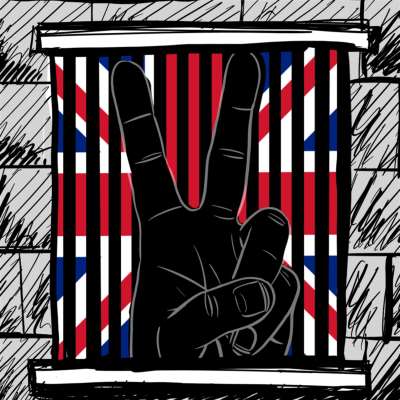

6- في المقابل، استمرار المقاومة ضد العدو الصهيوني، عاملاً متصاعد الدور والحضور وصولاً إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في «مساندة» الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، عبر التصدي للعدوان البربري الذي تحوّل إلى حرب إبادة بشرية وعمرانية بأبشع وأقذر الوسائل. لقد شكّلت عملية «طوفان الأقصى»، قبل أكثر من ثمانية أشهر، انتفاضة بطولية ضد محاولات ومؤامرات العبور -بواسطة الاعتداءات العنصرية الصهيونية، والضغوط الأميركية خصوصاً، وبوسائل التواطؤ والتطبيع من قبل وكلاء واشنطن من الحكام العرب- نحو تصفية سياسية شاملة لحقوق ولمجمل قضية الشعب الفلسطيني. تمكّنت عملية 7 أكتوبر، بالبطولة والصمود المدهشيْن، وبدعم أطراف المقاومة، من إعادة طرح القضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر بامتياز في وجه إرهابيّي العصر الحقيقيين، الصهاينة وداعميهم المستعمرين وأدواتهم!

لعل الأبرز حالياً في كل ما تقدّم (رغم خطورة الأزمة اللبنانية)، هو العنوان الأخير، لأنه يجسّد فعلاً إيجابياً في مشهد سلبي عام: على غرار ما حصل بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. يومها تمكّنت المقاومة، رغم الانقسام والاحتراب الداخلييْن، من التصدي للغزو الصهيوني ومن فرض انسحابه، تباعاً ودون قيد أو شرط، كما لم يحصل، أبداً، في تاريخ الصراع معه. ينتسب قرار المقاومة بـ«مساندة» غزة عسكرياً، من الجنوب اللبناني، (والذي هو قرار صائب وشجاع)، إلى تراث العمل الوطني المقاوم في لبنان، بدعم كفاح المقاومة الفلسطينية من أجل استعادة حقوق شعبها المشروعة. هذا القرار يسير، عموماً، بعكس موجة الاستسلام السائدة. وهو يشكّل تصدياً مشروعاً تماماً للنهج العدواني الصهيوني الذي جدّد المجرم نتنياهو التأكيد عليه حين أعلن، غداة «طوفان الأقصى»، أنه سيرسم «خريطة جديدة للشرق الأوسط». هذا التهديد، الذي يقف وراءه مشروع غربي أطلسي أيضاً، موجّه ضد كل شعوب المنطقة، وفي مقدّمتها لبنان الذي تحتل تل أبيب جزءاً منه، وتتهدد أطماعها وخرائطها وعنصريتها أرضه وسيادته ووحدته وثرواته وتنوُّعه.

ينبغي القول، إيجازاً، إن سلطة منظومة الإفلاس والنهب والفشل، قد تمكّنت من الإفلات من المحاسبة والعقاب، بسبب عدة عوامل من أبرزها غياب بديل شعبي سياسي ذي برنامج متكامل لتحرير النظام القائم من الطائفية السياسية (كما ينص الدستور!)، ومن سطوة وهيمنة منظومتها المافيوية التي يحتشد فيها خليط من بقايا الإقطاع السياسي وطغمة أصحاب رؤوس الأموال والاحتكاريين والمصارف... إن البحث في هذا الأمر، يشكِّل محوراً أساسياً لمعالجة الأزمة اللبنانية. وهو يتطلّب توقفاً مطوّلاً ومعمّقاً ومسؤولاً في تناول لاحق.

أما ما يتصل بقضايا المنطقة الكبرى، ومنها لبنان، فهو المحور الثاني الأساسي المتقدّم، راهناً: في المنطقة وحتى في العالم. يحتاج هذا المحور إلى توقف أكثر تركيزاً ومسؤولية بسبب الانقسام الداخلي اللبناني، بهذا الشأن. كذلك بسبب كون العامل الخارجي، وخصوصاً الغربي الاستعماري، لاعباً كبيراً فيه: خدمة للمشروع الاستيطاني الصهيوني، وسعياً لتعزيز الهيمنة على المنطقة، ثروات وأسواقاً وموقعاً، من جهة ثانية.

ليس أسوأ من مسألة «الشرعية» مدخلاً للولوج إلى هذا الموضوع. ذلك أن الشرعية نفسها هي مادة نزاع وتقاسم أيضاً. ثمة «شرعية» للجميع: في النصوص الدستورية وفي البيانات الوزارية. في الالتحاق بالسياسة الأميركية، أو في مناهضتها. في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، التي بها، فقط، كان التحرير ممكناً، أو في الركون إلى «الشرعية الدولية» (الأميركية) التي لا تسمن ولا تغني... يلحّ اليوم ورثة شعار «قوة لبنان في ضعفه»، ويلتحق بهم بعض يسار خائب متأمرك، على أن عنوان السيادة هو «امتلاك السلطة لقرار الحرب والسلم» الذي لم تمارسه يوماً لمصلحة الوطن. هم يرفضون، في المقابل، مصدراً مرجعياً وأصيلاً للشرعية، أي الشعب الذي بادر وضحى وحرَّر. فيما كانت «الشرعية الرسمية» عاجزة ومنقسمة وموزّعة الولاءات ومستغرقة في النهب والصفقات.

لا يمكن تجاهل واقع أن أكثرية من اللبنانيين ممن استهدفتهم عملية النهب والسطو الشاملة، يعانون من وطأة كوارثها حتى اليوم ولسنوات. يستطيع هؤلاء القول: «وضعنا ما عاد يحمل» وهو كلام صادق ليست السياسة هي الأهم فيه، رغم أنها قد تكون حاضرة نسبياً. أكثرية هؤلاء ليست أبناء منطقة واحدة، أو من أتباع ديانة بعينها، أو مذهب دون سواه. لكن هذا الواقع الصعب الذي لا يجوز تجاهله، لا يجوز بالمقابل أن يُحتكم إليه وحده في الحالات المصيرية الطارئة التي ينبغي فيها أن نستخرج من الضعف قوة.

قدّم الشعب اللبناني مساهمةً ريادية في مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية. وهو حقّق إنجازات غير مسبوقة في حقول التضامن مع شعب شقيق مضطهد، مشتقاً نموذجاً باهراً في تجسيد قيم الوحدة الكفاحية العربية، ومن أجل التحرر والسيادة واستعادة الحقوق...إن ذلك، وبهذا المعنى النبيل، يمكن أن يتشكّل كخيار، وأن يشكّل مادة للحوار، خصوصاً إذا اندرج في نطاق مشروع شامل يرمي إلى تحرير النظام من التبعية والمحاصصة والفساد والتطييف. إن من شأن ذلك أن يجعل لبنان تجربة فريدة حقاً، وحافزَ تحررٍ، وأنموذجَ تقدّمٍ وحضارة في كل المنطقة.

* كاتب وسياسي لبناني

عقد من الفشل و... المقاومة: نحو مشروع وطني شامل

- رأي

- سعد الله مزرعاني

- السبت 15 حزيران 2024