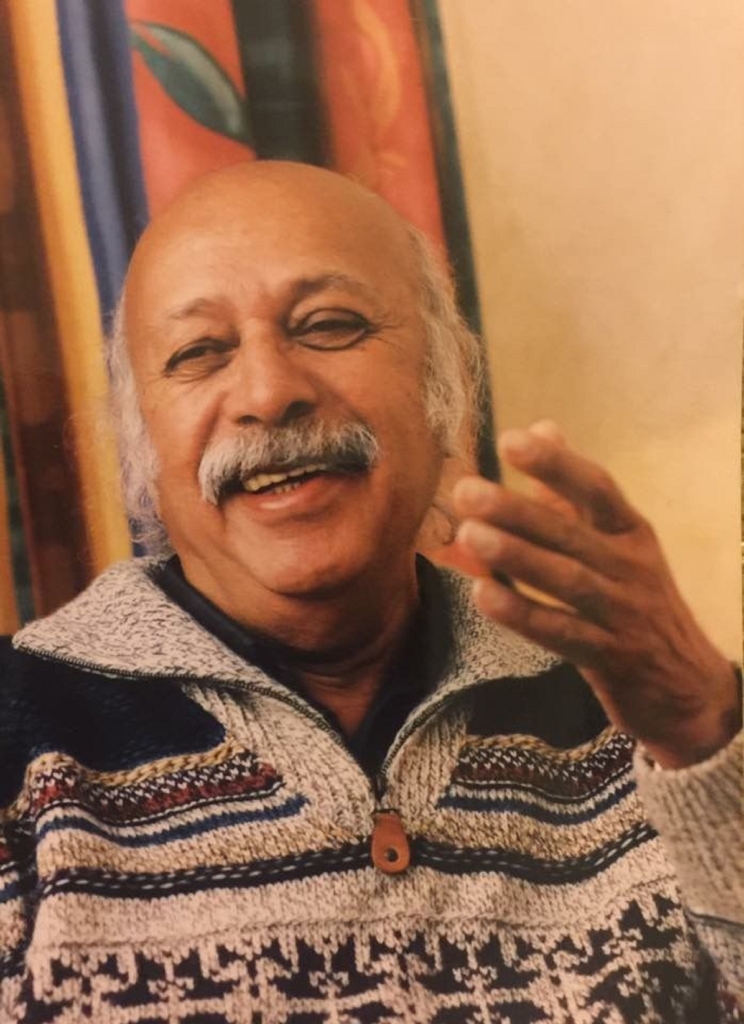

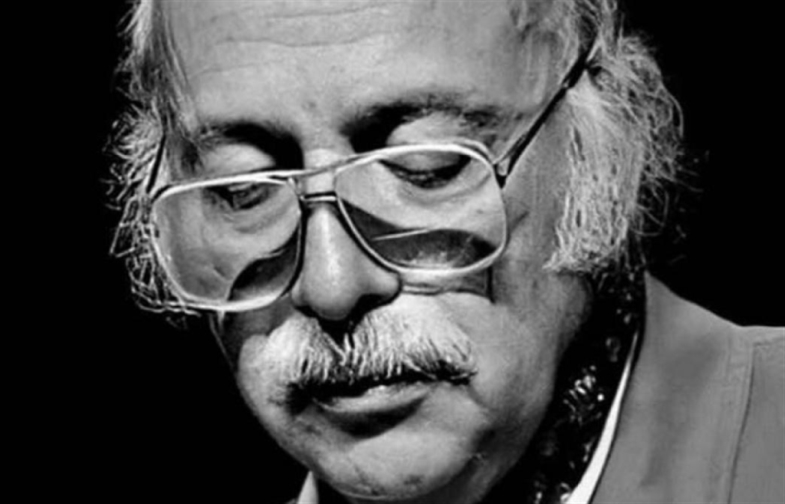

هذه المرّة كان الخبر المفجع مؤكداً. مات مظفّر النواب. انطوى زمن الهُتاف الثوري، والحناجر النازفة ببلاغة الأمل، و«زرازير البراري». طاولته في مقهى «الهافانا» الدمشقي، تفتقده منذ سنوات طويلة، الطاولة التي كانت على موعدٍ يومي مع الشاعر، احتلها لاعبو نرد غرباء. ذلك أن مظفّر النوّاب (1934-2022)، غادر دمشق مرغماً، بعد طول إقامة وعشق وحنين، إلى بيروت، ثم عاد إلى بغداد مكرّماً (2011) بعد نحو أربعة عقود من المنافي، وربما كي يُدفن هناك، بعدما أنهكه المرض والترحال والوحدة. لم يطل به المقام في العراق الجديد، فهو ليس البلد الذي انتظره طويلاً، من منفى إلى آخر، إذ وجد حطام بلاد غير التي حلم بها في منافيه، شمّ رائحة عفن لا رائحة هيل كما في إحدى قصائده العامية المشهورة، لينتهي به المطاف أخيراً، في الإمارات العربية المتحدة، بعد غيبوبة طويلة.

كان عام 1963 ــــ إثر صعود الرفاق البعثيين إلى السلطة ــــ بداية رحلته مع الشقاء والمطاردة والاختفاء، بسبب تضييق الخناق على الشيوعيين، فاضطر للهرب إلى إيران عن طريق البصرة، ليكمل طريقه إلى موسكو معقل الشيوعية العالمية، إلا أن المخابرات الإيرانية «السافاك» قرّرت تسليمه إلى الأمن العراقي ليواجه حكماً بالإعدام، انتهى إلى السجن المؤبّد. في سجن «نقرة السلمان» الصحراوي، ذاق عذاباً رهيباً، قبل أن يُنقل إلى سجن «الحلة». وهناك تمكّن مع بعض رفاقه من حفر نفق في الزنزانة، والتسلّل إلى خارج أسوار السجن، في حادثة مشهورة. هكذا اختفى فترةً في بغداد، قبل أن يتجه إلى الأهوار في الجنوب. هناك اكتشف حياةً مختلفة، وانتبه بشغف إلى رنين لهجة تضجّ بموسيقى خفية، سوف تكون في متن قصيدته العامية واشتقاقاتها المتعدّدة، القصيدة التي يشبهها الشاعر بليونة الطين وتكويناته، فيما يرى أن الفصحى تشبه النحت بالحجر. ولكن هل غيابه الشخصي عن المنابر، سحب قصيدته من التداول؟ القصيدة التي كانت أشبه بحقل ألغام، وقنبلةٍ موقوتة، ووثيقة إدانة، القصيدة التي تحتشد بمعجم من المفردات النارية، وبلاغة الرفض، والسخط على أنظمة العار، والهجاء المرير لخريطة مزّقتها الشعارات والهزائم. لا شكّ في أن قارئ اليوم، الثمل بجرعات الميديا، وما بعد ثقافة الكاسيت، سيعيش حالة اغتراب قصوى نحو قصائد صاحب «وتريات ليلية»، ولن يجد نفسه في عبارة مثل «القدس عروس عروبتكم/ أولاد القحبة هل تسكتُ مغتصبة؟»، العبارة التي تناقلتها أجيال التمرّد مثل مانفيستو ثوري عبر أشرطة الكاسيت المهرّبة، كأنّ شاعر الفصحى كائن آخر لا يشبه شاعر العامية إلا بالاسم، ذلك الذي يذوب شجناً وحنيناً وشفافية بصوته المجروح. قارئ اليوم أيضاً لم تعد تهزّ وجدانه القصائد المدجّجة بالسلاح والهتاف و«وطني هل أنت بقية داحس والغبراء»، بعدما فقد خنادقه كلها، وبات مكشوفاً مثل دريئة في حقل رمي. لعل المشكلة الأساسية هنا تكمن في ارتباط هذا الشعر بحقبة ثورية من جهة، وتغيّر الذائقة الشعرية تحت ضربات الهزائم العربية المتتالية، وتمزّق الخريطة إلى خرائط، من جهةٍ ثانية. فمظفّر النوّاب شاعر القضايا الخاسرة بامتياز من بغداد إلى القدس وحتى ظفار «قمم، قمم، معزى على غنم/ جلالة الكبش، على سمو نعجةٍ، على حمار بالقدم/ مضرطة لها نغم» يقول. هكذا دلق الشاعر كل المفردات الشنيعة في المعجم، محرّضاً على ثورات لم تحصل، وحين أتت في «الربيع الأسود»، كان الشاعر قد أطفأ شعلته واستراح.

وصف سعدي يوسف «للريل وحمد» بأنّه نموذج خارق ومدهش في تاريخ العامية العراقية

سننتصر إذاً، لمفردات «للريل وحمد»، وسنسافر في ذلك القطار الليلي المحزون، وتلك النبرة الشجية، أكثر من انتصارنا لـعبارات مثل «يا بن الشحنة السلبية، بطارية حزبك فارغة، ماذا أعمل؟»، و«ترى أنهار النفط تسيل/ لا تسأل عن سعر البرميل/ والدم أيضاً». لعل معضلة هذا الشعر تكمن في أسباب وزمن كتابته، ومحمولاته الإيديولوجية، ففي ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم، لم تتكشّف رايات الهزيمة، كما هي اليوم، ذلك أن هذا الشاعر الشيوعي المتمرّد على المعاجم، كان يأمل مدينةً أخرى، تخفق في شوارعها الرايات الحمر، وليس سحل الرفاق، ودفنهم في المعتقلات الصحراوية، وإذا بصاحب «رسالة حربية عاشقة» الذي عاش فاتورةً كاملةً من المنافي والسجون، يهدينا الوهم، من دون أن يقصد ذلك، فالحلم الثوري الذي اختبره عن كثب من بغداد إلى ظفار، إلى إريتريا، ودمشق، انطوى على خيبة أمل كبرى، وكابوس طويل، لم تتمكن قصائد التحريض من تقويضه، بأكثر من زمن إنشاد القصيدة، أو سماعها.

لنقل إذاً، إن مظفّر النوّاب كان شاعر سماع في المقام الأول، لذلك بقيت قصيدته الفصحى بمنأى عن النقد، قصيدة مرتهنة للمناسبة والمنبر والمناخ، على رغم غنائيتها المشبعة بصوفية سياسية واضحة، لم تكترث بمنجز أصوات الحداثة في الشعر العراقي، فنحن لن نجد روحاً سيابية (نسبة إلى السيّاب) في قاموس هذا الشاعر، جرياً على تجارب مجايليه. لعله كان سيّاب العامية العراقية بامتياز، ففي الوقت الذي عبرت فيه «أنشودة المطر» لبدر شاكر السياب، ضفاف دجلة إلى خارج الحدود مثل أيقونة شعرية، كانت «للريل وحمد» تسافر على القارب نفسه، إلى كل أنحاء العالم العربي، مثل شهبٍ ناري، لتختزل المسافة بين لهجة الأهوار في الجنوب العراقي المقهور، والعاميات العربية الأخرى. وإذا بصوت شعري استثنائي يجترح منطقة لغوية بكراً. لغة مشبعة بالتراث الشعبي لبلاد الرافدين، وبنداءات المواكب الكربلائية، والهوسات البدوية، وشجن الأهوار، كما تنطوي على طاقات روحية متأجّجة، ومنجم غني بالإحالات الوجدانية، وهذا ما جعل سعدي يوسف يقول بأن «للريل وحمد» نموذج خارق ومدهش في تاريخ العامية العراقية. على الأرجح، فإن قصيدة النوّاب هي تاريخ الحزن محمولاً على ناي اللغة في أقصى تشظياتها وعنفوانها العاطفي، وقدرتها على التحليق عالياً. لنتذكّر قصيدته المشهورة «لبراءة» التي كتبها إثر زجّه في معتقل «نقرة السلمان» (1964)، أو«زرازير البراري» إحدى علامات شعر العشق العراقي. يقول: «جفنك جنح فراشة غض/ وحجارة جفني وما غمض/ يلتمشي بيّه ويه النبض/ روحي على روحك تنسحن/حن بويه حن».

لم يخن قصيدته السياسية يوماً، ولكنها هي من خانته حين انطفأت حماسة اليسار

لم يخن مظفر النوّاب قصيدته السياسية يوماً، ولكن قصيدته هي من خانته، حين أغلقت الأحزاب الثورية دكاكينها، واندحرت خنادق الثوار، وانطفأت مواقد حماسة اليسار، وأُجهضت المشاريع الراديكالية، فكان على الشاعر أن يصمت، ويكتفي بحركتين بدلاً من أربع، في «وتريات ليلية»، كما كان يخطّط، لكن الأنظمة المستبدة التي طالما هجاها بخشونة وبذاءة ورفض، قطعت حبل البئر، في منتصف المسافة إلى الماء، فجفّت كلماته في الحنجرة، إيذاناً بزمن خسر أحلامه وقضاياه وتطلعاته. الصمت عبادة، وفقاً لما يقول، نائياً بنفسه عمّا أصاب عراق ما بعد الاحتلال. البلاد التي لم يعد إليها، طائر المنافي الحزين، إلا متأخراً، تحت وطأة المرض والحنين والعوز، و«التكريم» الذي أتى بغير زمانه، ليدخل هذه المرّة نفق العزلة الاختيارية، وآلام الشيخوخة، وأعباء مرض «باركنسون». هكذا بقيت قصائد هذا الشاعر المفرد، في العراء، وفي أصوات المغنّين وشماً لا يُمحى، أو في طبعات مقرصنة، سواء في كتب أم في أشرطة مسجّلة، كما لو أنها تراث جَمعي تتوارثه الأجيال. كأن قدر الشعراء العراقيين أن يموتوا غرباء في المنافي، فمنذ صرخة بدر شاكر السيّاب «غريب على الخليج» الذي مات وحيداً في الكويت، رحل أحمد الصافي النجفي برصاصة قنّاص في بيروت، وانطفأ الجواهري، ثم البياتي في دمشق، ورحلت نازك الملائكة في القاهرة، ومات سركون بولص في ألمانيا، وغاب فوزي كريم في ضباب لندن، وها هو مظفّر النواب يغيب في الإمارات العربية المتحدة، فيما يوغل «قطار الليل» في براري الوحشة، وتهبّ رائحة هيل.

قلادة في عنقه

لطالما كانت فلسطين الجمرة التي أوقدت قصائد مظفر النواب نحو بوصلة الأرض المنهوبة، إذ استنفر معجماً خاصاً في رسم تضاريس البلاد المغتصبة، وإذا بحياته الشخصية تتقاطع مع نصوصه المتفجّرة بحمم اللغة وبلاغتها النافرة. وكأن هوية الشاعر لا تكتمل من دون أن يؤرخ وقائع التحولات السياسية والهزائم الرسمية، فيما كانت فلسطين القلادة التي تطوّق عنقه مثل تعويذة تحمي روحه من اليأس. هكذا كتب «القدس عروس عروبتكم» في هجاء مرير للسلطات المتخاذلة، وقصيدة «تل الزعتر»، و«من باع فلسطين»، و«عرس الانتفاضة»، مستدعياً قاموساً شتائمياً في فضح الحكّام المتخاذلين. إذ شكلت مفردات مثل خيانة، وخصيان، وأبناء الكلب، وعرب الصمت، جوهر نصوصه المضادة في هتك رداءة اللحظة، بحنجرة لا تقبل المساومة. هكذا أضحى الكاسيت بصوت مظفر النواب، في زمنٍ مضى، إنجيلاً للثوّار، وبياناً نارياً، ونشيداً لفلسطين. هذا شاعر اختلطت عليه الهويات: حزن العراقي المنفي، وأمل الفلسطيني بتحرير بلاده، وحداء العربي في صحراء التيه، كما لو أنه نوع من نيرودا أو لوركا آخر، ولكن بنبرة شجن عربية لن تتكرّر «ترى أنهار النفط تسيل/ لا تسأل عن سعر البرميل/ والدم أيضاً/ مثل الأنهار تراه يسيل».