في محاولته تدعيم الفكرة المحورية التي يدور حولها كتابه، هذه الفكرة التي ما فتئ يردّدُها في مقالاته الصحافية، يذهب داود بفرضيته إلى أبعد حدود المبالغة، جاعلاً من إثارة الجدل قاعدةً. فإذا كان من مسعى فعلي لفرض (أو بالأحرى، منذ الفترة الاستعمارية، للحفاظ على) اللغة الفرنسية كلغةٍ للعمل والمعرفة، يأتي كمال داود ليزايد ويجعل من هذه اللغة لغةَ «الخلق». هو ينقض الإيمان بأنّ اللغة العربية هي لغة العالم الآخر (الجنّة) والعالم الدنيوي (اللوح المحفوظ)، عبر استحداث أسطورة مضادة مفادُها أنّ اللغة الفرنسية هي خالقة للحياة ومتجذّرة في الواقع، مضيفاً إلى البعد الذي كان ينقصها لتستكملَ هيمنتَها: «كنت أكتبُ بلغة أجنبية تشفي المتألّمين وتحفظُ مقام المستعمرين القدامى. لغة كتب بها الأطبّاء وصفاتهم واستخدمها أصحابُ السلطة وأسيادُ البلد الجُدد ونطقت بها الأفلام الخالدة. أيُعقل أن تكون مقدّسة، وكأنّها مُنزلة من السماء؟».

يجترّ فكرة التناقض بين الفرنسية، اللغة «الخلّاقة»، والعربية «سجينة المقدّسات»

أهمية المُخبر المحلي في هذا «الأدب» المرتزق جليّة: إذ وحده الشخص الضليع في «الصوابية الدينية» الذي لطالما مارسها يستطيع إنجاز مثل هذا «الانقلاب»، بعدما كانت محاولاته تقتصر في قصةL’Arabe et le vaste pays de O (3) على التدنيس والسخرية والكاريكاتورية. وإذ فشلت هذه القصة، الأشبه بمطوّلة، في لفت الانتباه، استأنف داود مساعيه الرامية إلى هدم المعتقدات الإسلامية، إنّما عبر قلبِها رأساً على عقب، علماً بأنّ ما شجّعه على خوض هذا المسار هو النجاح الذي حظي به كتاب «ميرسو: تحقيق مضاد» (Mersault: contre-enquête). ورغم أنّ داود، في كتاب «مقدمة الزنجي»، نفض عن نفسه أيّ ارتباط بـ«السكان الأصليين»، بحماسة من يتوق إلى سلخ «الأنا» عن جلدها الذي يحرقها، مثل ثوب نيسوس (Nessus) المسموم، فإنّ مجموعة الأقاصيص هذه التي صدرت في فرنسا بعنوان «مينوتور 504»، ونالت جائزة عادية، لم تخلّف الصدى الذي لقيَه كتاب «ميرسو». فلا شكّ في أنّ كتاب «ميرسو» كان سيلقى الفشل نفسه كما «مقدّمة الزنجي» لولا مقالة داود الشهيرة التي أطلقت الكتاب في خضمّ عمليات القصف على غزّة. فكما يقول الباحث عبد العالي مرداسي، عن حق، لا يروّج المرتزقون لكتاباتهم الفاشلة إلا بتصريحات صاخبة يطلقونها على هوامش «أعمالهم».

ها نحن إذاً أمام كاتب ينصّب نفسه «خالقاً» وصاحب الفكر المستنير الوحيد في قرية ضالّة، فتعود أذهاننا مجدداً إلى قصة «جبريل بالكيروسين» (4)، باستثناء الضغينة التي يكنّها العبقري لأبناء جلدته لعدم مبالاتهم به. في «زبور أو المزامير»، العبقري لا يعاني من اللامبالاة، بل من «إساءة فهم» الآخرين له وخشيتهم منه، إذ يرونَ فيه إنساناً غريباً. صحيح أنه محطّ اهتمام أهالي القرية، لكنه يبقى شخصاً غير منتمٍ. وبالتالي، يمكننا أن نرى المسار الذي قطعه داود منذ «جبريل بالكيروسين». فهذا العبقري الذي اشتكى من غرق أهله في الظلام في قصة «جبريل»، تحوّل في «زبور» إلى شعاع نور بين أهله الذين يسبقهم بأشواط: «بعد جيلٍ أو جيلين، سوف يدركون معنى خيانتي، وعندئذ إمّا أن يطاردوني أو يكيلوا لي المديح»، بفضل نعمة القراءة والكتابة، اللتين لا يتقنهما أحدٌ سواه. وهنا نراه يكرّر الترنيمة ذاتها عن السكان الأصليين الكارهين للثقافة والكتب.

قد يسأل سائل ما سبب هذه المقارنة، هو أنّ داود، المهووس بصورة الإنسان الغربي الذي نصّب نفسه سيداً على الطبيعة، في حين أنّ العربي لا يبرع سوى في تدميرها وتحويلها إلى صحراء، يستفيض في استعراض هذه الفكرة في قصة «L’Arabe et le vaste pays de O» (عنوان الكتاب الحائز جائزة محمد ديب، قبل أن تختار دار برزخ «مقدّمة الزنجي» كعنوان بديل)، من خلال شخصية عربية تحمل اسم «جمعة». لا شكّ في أنّ اختيار هذا الاسم هو ذريعة للسخرية من الإسلام (حيث يصوّر بشكل كاريكاتوري مزيجاً من النصوص الأصلية وتلك الملفّقة)، وتقديم الإنسان العربي من منظور جوهراني، من خلال سلسلة من الصور النمطية المبتذلة التي تربط بين العرب والصحاري والشباشب وحصائر الصلاة. وظناً منه بأنّه قد تسامى إلى مرتبة أكثر عظمةً بعد التطهّر من كلّ ما يمتّ بصلة إلى السكان الأصليين، سعى داود في «زبور» إلى التعالي أكثر بعد، إذ يقول: «في لحظات من الوحي، تخيّلتني على هيئة الببغاء «بول» (5) صاحب النشيد الصاخب والرائع في المناطق الاستوائية، ذاك الطائر ذو المصير الاستثنائي وجالب الحضارة إلى جزيرة مهجورة. وقعتُ على هذا الاسم في كتاب يعود إلى القرن الثامن عشر، يحكي قصّة تحطّم سفينة ولقاء مع آكل للحوم بشر ومآثر الوحدة». ويضيف: «أعجبني هذا الكتاب كثيراً حين قرأته في الماضي، وهو أصبح مُذّاك بمثابة كتاب مقدّس بالنسبة إليّ». يتّضح ذلك من تأويلاته الهزلية لهذا الكتاب. لا بل يعبّر «زبور» عن ذلك بصراحة في إحدى الفقرات: «أنا روبنسون العرب، الآتي من جزيرة لا لغة لها، أنا صاحب الببغاء وسيّد الكلمات». لا ينقص داود إلا بعضاً من التأليه الإضافي قبل أن يطلّ علينا بهيئة روبنسون «مُبيَّض» ويغدق علينا دروسه المتعالية... اللّهمّ إلا إذا أُجبِر، لضرورات الحفاظ على نفحة «محلية»، على حصر نفسه ضمن حدود جغرافية شكلية.

لكن ها أنا أستطرد، كما تفعل شخصية «زبور» غالباً في الكتاب، وباعترافٍ منها. تلك إذاً قصةُ «خالقٍ» لولاه لما وُجد أي من أهله حتى، فهو يقول «إذا نسيت شخصاً مات اليوم التالي، بكلّ بساطة». يعيد داود كتابة أسطورة بروميثيوس، لكن ضمن الأدبيات الإسلامية: فكما سرق بروميثيوس النار من الآلهة لإعطائها للبشر، يحوّل «زبور» دفاتره إلى ألواح محفوظة يخطّ عليها حياة أبناء جنسه. فمنذ اقتباس الآيات الأولى من سورة القلم، يتبيّن أنّ داود سيسلك هذا الدرب. لا بل يجاهر «زبور» بأنّ «الكتابة هي فعل التمرّد الأول، وهي النار الحقيقية المختلسة والمُخبّأة داخل الحبر لكي لا نحترق بها». هو بروميثيوس القرية، الذي يقدّم هذه الخدمة إلى الجهَلة والأميين المحيطين به: «أنا الوحيد بين أهلي وأبناء جلدتي الذي فهم أنّ الكتابة هي الخلاص. أنا الوحيد الذي وجدت وسيلة لتحمّل العبث المطلق للأماكن والتاريخ المحلّي. أنا الأمل الوحيد في الإصلاح. أما المسؤول عن رسم صورتنا جميعاً أمام الله أو الشمس. كلّ أقاربي وأهلي وجيراني يدورون في حلقات مفرغة من دون أن يفقهوا تلك الحقيقة. كلّما كبروا سنة تخلّفوا سنوات، وينتهي بهم الأمر متزوجين في عزّ شبابهم، ثم يحشون بطونهم إلى حدّ المرض. عزاؤهم الوحيد هو النعاس، أو الجنّة بعد الموت. الجنّة التي يزورونها في أحلامهم عبر ترنيم الآيات التي تصفها بالخضراء والمُغوية. أنا الوحيد الذي اكتشف الثغرة في جدار معتقداتنا. بصراحة، أنا فخور بذلك، وأعي خطر الغرور. أنا واثق من نفسي في وجه الرياح». ما علينا. لا يسعنا نحن سوى التساؤل ماذا كان ليفعل لو لم يعِ خطر الغرور!

سرعان ما تتطوّر علاقة «الشفقة» (كما ترد في النص) بين «زبور» وأهله إلى تعالٍ، ثمّ إلى ازدراء صارخ: فكأنّ به يكتسب الثقة بالنفس، أو يتفلّت من القيود، فلا يعود قادراً على كتم هذا الازدراء والحؤول دون ظهوره إلى السطح. يُطلق «زبور» العنان لنفسه، واصفاً الغيرة والجشع بين الإخوة، ومحدودية الأب وطمعه، والقبيلة التي يتزاوج أفرادها الجهلة في ما بينهم، والقرية المتخلّفة والضالة، وما إلى ذلك من الصور النمطية. حتى إنّ الكليشيهات المفضّلة لدى أمين الزاوي تبدو بسيطة أمام الغضب النرجسي لدى داود.

والأنكى بعد، أنّ «زبور» يريدنا أن نصدّق، بنبرة متعالية تدّعي الحكمة، أنّه يكنّ هذا الازدراء لأهله لما في نفسه من سموّ ورقي. وهو بذلك يذكّرنا ببعد شخصية «ميرسو: تحقيق مضاد» عن روحية الاستقلال ولامبالاتها به: «بسبب آلاف القصص التي تجول في ذهني، قررت الابتعاد عن العواطف القوية. أعيش كأنني منبوذ، خارج القرية، في قلبها الأسود». غير أنّ هذه المسافة لا تمنعه من الشماتة بـ«أولئك الذين سخروا من مواهبي في المقاهي أو عند باب المسجد، وفي نهاية المطاف لجأوا إليّ مطأطئي الرأس، طالبين المساعدة. الموت يجعل المرء أحمق وخانعاً. لقد تعلّمت ذلك عبر السنين. قبل المجيء للقائي، كان نقّادي يستسلمون للخوف مثل البهائم. لماذا اختاروني أنا وليس أولئك الذين يتلون الكتب المقدس أو الأئمة؟ هل لأنّني أمتلك اللغة الصالحة والجديدة، التي أحياها أسلوبي الجريء؟ [...] أتفهّم تردّد أولئك الناس الذين انتظروا طويلاً قبل أن يطرقوا باب منزلي، جاثين على أقدامهم، رغم كثرة مردّدي الكتب المقدسة ورغم أنّ الاستشفاء مجاني في بلدنا».

صور نمطية مبتذلة تربط

بين العرب والصحاري

والشباشب وحصائر الصلاة

نتابع سيرة «زبور» الذاتية، صفحة تلو أخرى، إذ يقدّم لنا نسخة مشوّهة، مضجرة وسمجة، عن الآيات القرآنية التي يدّعي أنه «يُنزلها» إلى مستوى يوميّات حياتنا الدنيوية من أجل أن يمجّد نفسه من خلالها: أهي صورة تبسيطية مختزلة عن ازدواجية الحركة لدى هيغل؟ والد «زبور» يُدعى ابراهيم ويعمل لحّاماً، وهو قد اعتنق هذه المهنة «بوحي من الله». ولدى «زبور» اثنا عشر أخاً يكرهونه ويحسدونه لـ«موهبته في تفسير الأحلام في الكتب». يُخبرنا أيضاً أنّ والده تركه مع عمته هاجر، وأنّ أخاه الأكبر رماه في البئر في الصّغَر، وما إلى ذلك. لا طائل من ذكر جميع المغالطات (لا علاقة لها بالمفهوم الذي استحدثه الكتّاب «الوضعيّون» situationnistes) التي يرتكبها داود بركاكة نادرة لكثرةِ ما تكشف عن مدى ازدراء هذا المخبر المحلي لأصوله الدينية. تكاد القصة لا تنتهي، فهي تعود بنا إلى طفولة الراوي، الذي ظهرت عليه علامات الفرادة والتميّز منذ الصغر: هو أذكى من الأطفال الآخرين، سريع البديهة، ويحسده الآخرون كونه ابن لحّام غنياً. وبسبب إصابة «زبور» بنوبات هلع، أُخرج من المدرسة العامة وسُجّل في «مدرسة للقرآن». وإذ أوشك على حفظ القرآن عن ظهر قلب، ضاق ذات يوم ذرعه، فترك المدرسة. وفي أحد الأيام، وجد حقيبة مليئة بالكتب الفرنسية، فكانت «نسمة عليلة» (6) وسط المناخ الخانق في قريته الضالّة. وإذ تعلّم بمفرده كيفية قراءة الكتب، وقع في حب اللغة الفرنسية التي راح يُغدق عليها المديح والثناء.

يحاول داود، على طول الكتاب، وبشكلٍ متقطّع، التأمّل في العلاقة بين الدال والمدلول، لكن بالكاد يبدأ بالحديث عن ذلك حتى يستطرد مسترجعاً ذكرى من هنا أو وصفاً من هناك. وإذ يحاول التأمل في مفهوم لا يفقهه جيداً، تتمادى عملية السرد وتطول، كمن يسعى إلى ستر أو إخفاء التكرار في هذه المحاولات الفاشلة لإعطاء هذا «التنفيس» المبتذل عن المكبوتات بعداً مفاهيمياً. ولا تنفع هذه «التأملات» في نهاية المطاف سوى تكرار ما كان قد ردّده مراراً: أنّ اللغة العربية غير صالحة لوصف الحاضر أو المعتاش، وأنّها لا تصلح سوى لكتابة النصوص والخطابات الدينية ولاجترار تاريخ مضخّم تمّت «أدلجته وتسييسه». في المقابل، اللغة الفرنسية، «لغة الموت، بالنسبة إلى أولئك الذين يذكرون الاستعمار، التي لم تمُت». ومن هنا يمكننا فهم مهمة «زبور»، الذي يشبّه نفسه ببغاء روبنسون كروزو: «لعلّ القرية التي عشت فيها ليست سوى جزيرة مغلقة وصمّاء، ومن مسؤوليتي تحريرها عبر قصصٍ طويلة وعبر تعلّم لغةٍ أرحب وأسمى، هي أقرب إلى لغة الغريق منها إلى الببغاوات التي تحوم حول نفسها، مجبرةً على اختراع قواعد وأديان وكتب وأطباق وفواكه، وأسماء وعواطف بخمس كلمات فقط وباسم غامض ومهجور؟ [...] كنت الطائر الذي يضمن ديمومة جملةٍ يعيد استنساخها حتى ظهور اللغة الغنية». طبعاً، تلك الجملة التي يعيد استنساخها هي: «أين أنت يا روبنسون المسكين؟».

اعترافٌ غريب لا يُصدّق، ومثله الكثير: «كنت أتعاطف مع الآخرين طالما أنّ وجودهم كان مجرّداً في ذهني، كغياب مطبوع في الذاكرة. ولكن، أمام آلام الأشخاص الحقيقيين، كنت أشعر ببرودة اللامبالاة، فابتعدت لممارسة الكتابة». ذلك يفسّر بلا شك أحلام القوة والسيادة التي يدّعي داود أنها تراوده عن الجزائر (بصورة مجّردة أيضاً بالطبع).

وكذلك الحال بالنسبة إلى عجزه عن الكتابة بأسلوب مختلف عن «المعارضة الأدبية» (محاكاة الأسلوب): «يراودني انطباع سرّي بأنني أسرق نصوصي من الآخرين، وهذا يبعث في قلبي الاطمئنان، لأن الإبداع والتحدث من تلقاء نفسي يخيفانني كثيراً».

ونلاحظ أيضاً، على مدى صفحات هذا الكتاب، توهّم داود بأنّه «المخلّص»: مخلّص القرية التي يجب «انتشالها من دوامة العبث»، والأهم، مخلّص النساء المعزولات ذوات «الأجساد المحاصرة» والمصادرة. فـ«زبور» يقع في غرام امرأة منبوذة ومسجونة منذ أن طلّقها زوجها، و«قُطعت أوصالها». كذلك، فإنّ «زبور» يصوّر نفسه على أنه شعاع النور الوحيد في حياة عمّته العانس.

ليس في أسلوب داود سوى تقليد لدانييل ديفو وألبير كامو ومحاكاة لآيات القرآن. فكلّ كتاباته، باستثناء قصة «يا فرعون» (O pharaon) المثيرة للاشمئزاز، وربما «حكاية القزم» (La fable du nain) التي لم أقرأها بعد، بما فيها مقالاته الصحافية، ليست سوى تقليد بتقليد. كان باستطاعة داود أن يستثمر هذا الأسلوب لإنتاج أعمال مثيرة للاهتمام، لولا انتهازيته وخدمته للأجندات النيوكولونيالية، التي يجهد البلطجيّون المناصرون لها في إخفاء بصماتها، ولا حجّة عندهم سوى السخرية المبتذلة ممّن يتحدّثون عن «أيادٍ خارجية».

يستحيل على داود التحّدث عن قرية جزائرية من دون أن يذكر تخلّفها المزعوم، مقارنة بروعتها المفترضة خلال زمن الاستعمار. على غرار المستعمِر، العاجز عن النظر إلى «العربي» كشخصٍ حقيقي، يفوت داود تماماً أنّ مصير الإنسان العربي تحوّل جذرياً بعد الاستقلال. جلّ ما يهمّه هو التباين بين المنازل التي سكنها المستعمرون وتلك التي بناها السكان الأصليون، القبيحة وغير المكتملة. مع ذلك، فإنّ الحنين إلى زمن الاستعمار الجليل، «قبل أن يصبح البلد حراً ولكن عديم الجدوى» (من كتاب «مقدّمة الزنجي») والاستخفاف بالاستقلال «المائع»، أقلّ فداحة مما هما عليه في أعماله السابقة: «صحيح أنّ البؤس كان سائداً آنذاك، لكن على الأقل لم يكن هناك من ظلم» (من كتاب «ميرسو: تحقيق مضاد»). «أُسوةً بجميع القرى الأخرى، فقدت قريتنا حريتها مع تحقيق الاستقلال ورحيل المستعمر؛ مع رحيل ذاك الإنسان الأبيض الذي ولو أنه عاملنا كالحمير، إلا أنّه نظر إلينا ككائنات حية على الأقل» (من كتاب L’Arabe et le vaste pays de O). بعد تحوّله الجذري، وبعدما احتضنته أخيراً الأوساط الثقافية الباريسية، خفّف داود من حدّة مقارناته، تماشياً مع ضرورات «التجميل الظاهري» الجديدة للعلاقات السياسية بين الجزائر وفرنسا، على حدّ تعبير الأستاذ محمد بوحميدي. لم يعد الأمر يقتصر على تعظيم الماضي الاستعماري، بل على تناسيه كلياً: فلا شك في أنّ توجّهات (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون، التي باتت تظهر بشكل جليّ اليوم، سوف تنعكس في المقالات المستقبلية لصديقنا «الكاتب»، وهذا ما تشهد عليه مقالته الأخيرة، المليئة بأفكار يميّعها بتعابيره الفارغة والعقيمة والتي تطغى على «رواياته».

مع ذلك، وكما يخبرنا فرويد، إذا حاول المرء تناسي المكبوتات، عادت لتنفجر كالبركان في وجهه. وإذ يكرّر داود لازمته المفضلة عن السكان الأصليين الذين لا يقرأون سوى كتاب واحد أوحد، «الكتاب الوحيد الذي يرافق العربي من المهد حتى اللحد» (من كتاب L’Arabe et le vaste pays de O)، فإنه في كتابه الجديد يحوّر القصص والمراجع أيضاً، بشكل مبطّن وأكثر دهاءً من السابق ــ أو بالأحرى، هو يفعل ذلك بطريقة أقل فداحةً ومجاهرةً من السابق. كذلك، فإنّه يجترّ فكرة التناقض بين اللغة الفرنسية، اللغة «الخلّاقة» والحيّة، واللغة العربية، «سجينة المقدّسات». المفارقة هي أنه يعقد هذه المقارنة بين اللغتين عبر اللجوء إلى «المقدسات» نفسها التي يدّعي التخلّص منها. على غرار أي مصابٍ بالعصاب الهوسيّ، وبالرغم من عوارضه الأقلّ حدّة، لا يسع داود سوى الاستمرار في تصفية حساباته مع هذا الجانب من هويته، الذي يحاول التخلّص منه بحماسة محمومة أشبه بوسواس قهري يدفعه إلى تكرار المحاولات نفسها بشكل يكاد يثير الضحك، لولا اقترانه بعملية إسقاط هذه الأنا المقيتة على أهل بلده الذين يصفهم بـ«هيولى» عديمة الشكل لكي يتمكّن من تصويرهم كما يشاء. وإذ يعتنق جزئياً المبدأ القائل إن الانسان هو ابن بيئته الاجتماعية، يمعِن داود في تحقير أبناء بلده، وذنبُهم أنّهم فرضوا ظلاميتهم وتخلّفهم عليه، هو صاحب الجوهر الأسمى، هو الذي اعتنق عقائدهم بشكل عرضي ولفترة وجيزة، إذ وقع بينهم بفعل صدفة مؤسفة ليس إلا، فيقول: «وفي حالة انبهار طوعية، ظهر لي من بعيد، على تلة كبيرة نحو الشمال، هيكل منزل أبي المهدّم على الصخور، الدليل الأخير على غرقي». إذاً، يمكننا ملاحظة حاجة داود الدائمة إلى التأكيد على «صدفة» ولادته بين أبناء شعبه، فيستخدم معرفته بعقائدهم ومراجعهم للدوس عليها، وعلى معتنقيها، من برجه السماوي، من علياء جوهره الذي أعاد اكتشافه.

مرةً أخرى، لم يأتِ داود بجديد تحت الشمس الجزائرية (وهو يبرّر ذلك، طبعاً، قائلاً إنّ ما من جديد يحدث هناك أصلاً). فجلّ ما يفعله هو تكرار الأفكار السائدة نفسها، التي يعيد صياغتها من خلال صور مجازيّة ركيكة. والطريف أنه، وعلى هامش هذا العمل المرتزق، تظهر حاجة داود الجامحة لاستعادة أوهامه عبر إخراجها بطريقة مختلفة كل مرة، فتطغى هذه الأخيرة على أعماله المأجورة. بعدما أصبح الصحافي المتسلّق كاتباً، يسعى الكاتب الآن إلى الانتقام عبر التعمشق على أكتاف الصحافي ليكرّر الفكرة نفسها من مكانة أعلى: أنا لست منكم، لكنني باقٍ بينكم كي أنقذكم من ذواتكم وأنتشلكم من «عبثكم»، حتى لو ازدريتم عملي الخلاصي. أفلا يذكّركم ذلك بأمرٍ ما؟

* مؤلف رواية «إمبراطور اسمه الرغبة»، التي فازت بالجائزة الثانية في مسابقة «علي معاشي» لعام 2016

المراجع

1- «مقدّمة الزنجي» (La préface du nègre) مجموعة قصصية للكاتب كمال داود، نُشرت في فرنسا تحت عنوان «مينوتور 504» (Minautaure 504).

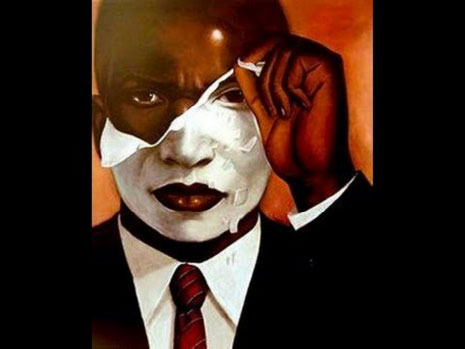

2- «هلوسة التبييض» (Lactification hallucinatoire) هو التعبير الذي استخدمه الفيلسوف فرانز فانون في كتابه «بشرة سوداء، أقنعة بيضاء» (Peau noire, masques blancs).

3- إحدى القصص الأربع في مجموعة «مقدمة الزنجي».

4- إحدى قصص «مقدّمة الزنجي».

5- إحالة إلى الببغاء Poll في رواية روبنسون كروزو.

6- «الأسود، سجين جزيرته، وسط مناخ بالكاد يصلح للتنفس، تلقى نداء أوروبا كما لو كان نسمة عليلة»، فرانز فانون، المرجع نفسه.