ليس هناك طريق أمامه لكي يسلكه، فهو المحاصر بين جدران عالية لا يستطيع الفكاك منها «الحياة لم تعد سهلة، لم تعد كما كنتُ أريدها، الحائط الكبير أمامي، الحائط الكبير ورائي، والأنوار ظلمة..»، حتى إنه غدا في وحدته هذه يسمع النأمة. يتحدث الشاعر مرة بصيغة المفرد المتكلم، وتارة أخرى بصيغة الجمع. كأنه بهذا يكتب الشعر متسلحاً بذاكرة جمعية لجيل خسر الحاضر ولم يعد لديه سوى أوهامه عن الماضي، فيما يريد أن يبدأ من جديد لكنه حافي القدمين والروح «فنُنزِل الدنيا إلينا، لا شيء نملك غير أوهامنا عن السير حفاة من جديد...».

يستمر الشاعر في التيه اللانهائي، إذ إن الحياة انسربت من بين يديه وغدت صحراء قاحلة، والحاضر خسران مستمر، فلا نهار يسطع عليه. إنها عتمة اليأس تحيق به، وتهمي على نصوصه، فلا تلمح بارقة أمل: «تكسّرت أحلامه تماماً، لم يعد غرابه، غير أنّ الحمامة لم تطرْ، ولم يُبْحر ولا كانت هناك سفينة...». ورغم ولوج نصوص الشاعر في الماضي، إلا أنه لا يتحدث عن ماضي انتصارات بل هزائم ورايات منكسة، وإن ارتفعت راية، فهي راية الوهم ليس إلا. يحاول أن يحثَّ الخطو نحو الآتي، لكن عينيه معلقتان إلى الخلف. إنه الميت الذي ينزل من التابوت ليحمل نعشه ويمشي في جنازته مع المشيعين، شأنه شأن كثيرين من جيله الذين استفاقوا ليجدوا أحلامهم وقد تكسرت «فاجأنا الفجر، وكأنّ الحياة من جديد تبدأ، فاستفاق الميت بيننا، وسار على الدرب، مدَّ يده حاملاً تابوت الخشب، ساهماً بحزن مثلنا».

تبدو المجموعة كقصيدة طويلة واحدة عن التيه والوحشة والخسران

يعود الشاعر ويكرّر الصورة ذاتها في نصٍّ آخر: «كان يسير، حاملاً تابوته مثلهم وكأنّ الموت قد نال واحداً غيرهم، لكنه سرعان ما يصحو، فيجرع ماءً ليعود إلى أحلامه مرة أخرى...». لم يستفق الشاعر وجيله من هذه الانهيارات المتتالية لأحلامهم، فظلَّ ينوس بين الماضي والحاضر وينوء ظهره بحمل أكياس متعددة، فلا يعرف أين يفرغ أكياسه ولا في أي مرفأ يستريح: «كيس الرزايا، كيس الأحزان، كيس الدموع، كيس الوصايا، كيس الفراغ، كيس الحنين، أكياس يأس». هذا المنفيّ أبداً يمتلئ بذلك الحنين الخافت الأليم إلى ماض لم يعد باستطاعته تبيّن ملامحه لطول ما ابتعد عنه الشاعر. يكلّم المعالي نفسه، لشدّة وحدته، في قصائد كثيرة: «من يكلم نفسه، من رآها، حينما ينام الآخرون...». لكن الفم الذي ينشد القصائد قد غدا أدرد، وجفّ لسانه، ويتكرر ذلك في أكثر من نصٍّ مضيفاً بذلك فجيعة جديدة إلى فجائع الوحشة والتيه والخسران «كان صوته ينادي أملاً تائهاً كان يريد أن يستوقفه، عسى يرشده، عسى ريقه الذي جفّ يبتلّ....».

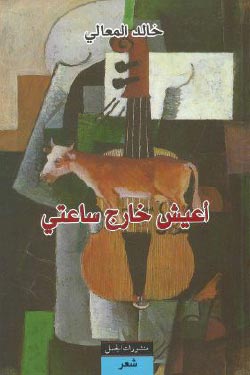

لا تنجو نصوص المجموعة من تكرار مفردات عدة وحتى جمل بكاملها «الذكريات، الوهم، السراب، العكاز، العصا، الأعلام، الرايات، الفم الأدرد، الخطو البطيء، الكيس، الموت، الثوب الرث، السير في النوم، يصفر اللحن، يلوح باليد، اليد التي تلوح». كما أنَّ الشاعر في سكنه الدائم في الماضي، لا يحاول أن ينكأ هذا الماضي ليتحرر منه، بل يغوص باحثاً عن مفردات لم تعد قيد الاستخدام في الشعر الحداثوي: «أوشال، أدرد، معنّى، يكظّ، فلوات، عاقولة، طاس....». تحمل مجموعة خالد المعالي «أعيش خارج ساعتي» تيمة القصيدة الواحدة، فهي قصيدة طويلة عن التيه والوحشة والخسران الذي كابده ويكابده جيل ما زال يباغته الحنين إلى الماضي ويشدّه نحو الخلف ويمنعه من المضي قدُماً.