في عام 2021، أجرت شركة الاستشارات Mckinsey & company استطلاعاً قال فيه 92% من المديرين التنفيذيين لسلسلة التوريد العالمية – الذين شملهم الاستطلاع - إنهم باشروا في تغيير سلاسل التوريد الخاصة بهم لتكون أكثر محليّة أو إقليمية، من أجل ضمان عدم اعتمادهم على بلد محدّد، ولا سيما بالنسبة إلى الإمدادات الحيوية. ومنذ بداية الجائحة الصحية، أصبح للمكان الجغرافي بُعداً أكثر أهمية ووضوحاً. كما لعبت الحرب الروسية - الأوكرانية دوراً في رفع المخاطر وتهديد الترابط والتعاون بين الدول.

القومية الاقتصادية

من هذا المسار، انطلقت الولايات المتحدة نحو إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها، لتكون أكثر مرونة وأقل بُعداً. فأقرّت قوانين عدّة من شأنها توطين الصناعات والشركات داخل حدودها، والاعتماد بشكل أقلّ على الدول الأخرى. وأبقت إدارة بايدن على العديد من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية، ساعية إلى تعزيز التصنيع المحلّي للسلع التي تعدّ بالغة الأهمية للأمن القومي الأميركي. وفي آخر مقال نُشر للرئيس بايدن في مجلة «Foreign Affairs» عام 2020، أشار إلى أنه «إذا كانت الصين تسير في طريقها، فسوف تستمر في سرقة الولايات المتحدة والشركات الأميركية من التكنولوجيا والملكية الفكرية الخاصة بنا». وبايدن تعهّد بعدم الدخول في أي اتفاقية تجارية حرّة جديدة من دون حماية قويّة للبيئة وحقوق العمل بهدف «أن نستثمر في الأميركيين ونجهّزهم للنجاح في الاقتصاد العالمي».

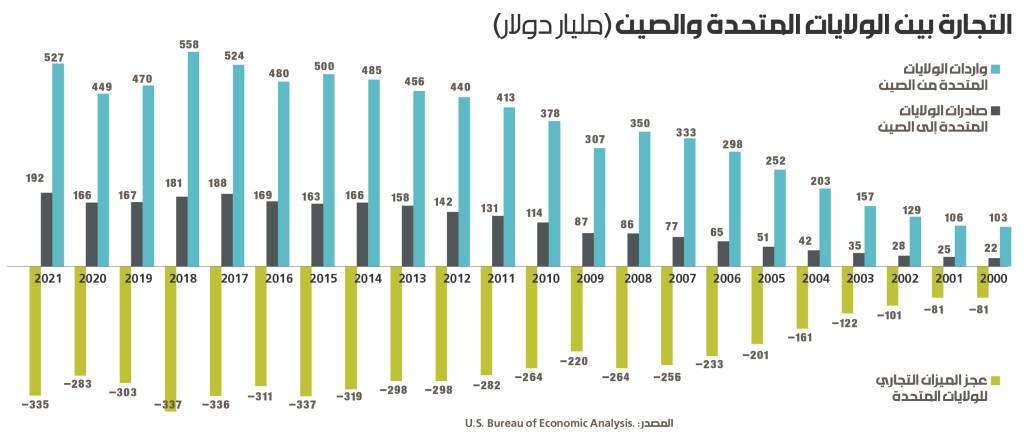

300 مليار دولار

هي قيمة العجز التجاري الأميركي مع الصين علماً بأن هذا العجز نما بين عامَي 1985 و2000 من 6 مليارات دولار إلى 83 مليار دولار

والأمر نفسه ورد أيضاً في استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة في تشرين الأول 2022، إذ أشارت إلى أن الوصول إلى نظام دولي حرّ منفتح وآمن يتطلب تحقيق محاور عدّة، أولها وأهمها: الاستثمار في المصادر والأدوات الأساسية للقوة والنفوذ الأميركيين، وبشكل استباقي، على الولايات المتحدة تشكيل النظام الدولي بما يتماشى مع مصالحها، حتى وإن كلفها ذلك العمل بخلاف معتقداتها التي تنادي بها طوال الوقت، كالانفتاح التجاري غير المشروط وحرية حركة رأس المال وغيرها من القواعد التي لطالما ناشدت الصين للعمل بها واتهمتها بإعاقة التعاون والنمو العالمي. بهذا المعنى، تعيد الولايات المتحدة رسم سياساتها بتحول صريح من العولمة إلى الحمائيّة، بما يتماشى مع الفوضى والشرخ العالمي، ويمكن إرجاع هذه السياسات إلى فترة رئاسة ترامب التي تميّزت بالنزعة الحمائيّة واتّخذت شكلاً من أشكال القومية الاقتصادية.

يصف «روبرت جيلبين» القومية الاقتصادية بالآتي: «إن الأنشطة الاقتصادية يجب أن تخضع لهدف بناء الدولة ومصالح الدولة». والجوهر التحليلي للقومية الاقتصادية التي ناقشها، يحمل أوجه تشابه بينها وبين دور الحكومة الأميركية لأنها «تعترف بالطبيعة الفوضوية للشؤون الدولية، وأولوية الدولة ومصالحها في الشؤون الدولية، وأهمية القوّة في العلاقات بين الدول». ففي كثير من الأحيان تمجّد القومية الاقتصادية السياسة الحمائيّة، وتمارس القومية والهويات القومية سلطتها على صنع السياسات الاقتصادية، ما يؤدي في النهاية إلى تشكيل الوضع الجيوسياسي، المحلي والعالمي.

والحمائيّة ظاهرة منتشرة على المستوى العالمي، وهي تشكّل معظم اللاعبين الكبار في عالم التجارة العالمية. ليس في الصين وحدها، بل في اليابان والهند وتركيا أيضاً. وتجلّى هذا الاتجاه في الاتحاد الأوروبي، على شكل ظاهرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، ونجاح الأحزاب اليمينية في إيطاليا وألمانيا والنمسا، وفي الولايات المتحدة الأميركية منذ تولّي ترامب الرئاسة وحتى اليوم، إذ تدعم الأقليات في أميركا الرئيس ترامب رغم كونه معروفاً بالعنصرية. وبحسب تحليل أجراه معهد «بيترسون للاقتصاد الدولي» لأكبر منصّات سياسات الأحزاب السياسية في دول مجموعة العشرين، تبيّن أن المزيد من الأحزاب تميل نحو السياسات التي تعكس المصالح الوطنية، بينما ترفض التعدّدية، وأن السياسات التي تعطي الأولوية للصناعات والعاملين المحليين، وضدّ المهاجرين والسلع الأجنبية، هي أكثر جاذبية للناخبين.

في الواقع، زادت التدابير الحمائيّة حول العالم بشكل كبير منذ عام 2008، لا سيما مع تدابير الدفاع التجاري، مثل مكافحة الإغراق، والإعانات والضمانات. هناك أسباب عدّة وراء قيام بلد ما بتطبيق هذه التدابير، إنما بشكل عام، تفرض الدول مثل هذه الإجراءات لحماية الوظائف المحلية والإنتاج والصناعات لديها وحماية مصالحها الاقتصادية. ففي الولايات المتحدة، بدأ إحياء القومية الاقتصادية من قِبل إدارة ترامب، ويستمر مع إدارة بايدن على شكل الاستثمارات ستحافظ على الولايات المتحدة في الصدارة، وتزيد من قدرتها الاقتصادية، وتدعم ملايين الوظائف وتريليونات الدولارات في النشاط الاقتصادي خلال العقد المقبل.

صُنع في أميركا

منذ أواخر التسعينيات، لم تعد الولايات المتحدة الأميركية ورشة العمل العالمية، بل أصبحت تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج. كلّفها عجزها التجاري ملايين الوظائف الصناعية ذات الرواتب الجيدة، وأدّى إلى إغلاق عشرات آلاف المصانع. وأهمية العجز التجاري تكمن في أنه عامل مهمّ لتراجع القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، والعجز يعكس التراجع في الصناعة المحلية. ففي العقد الأول من القرن الحالي، خسرت الولايات المتحدة 2.4 مليون وظيفة لأن الصناعات كثيفة العمالة انتقلت إلى الصين التي لعبت دوراً مهماً في تراجع التصنيع في الولايات المتحدة. فقدان الوظائف الأكبر حدث بعد أن منح الكونغرس، الصين، وضع «العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة» في عام 2000، حتى قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وبين عامي 1985 و2000، نما العجز التجاري الأميركي مع الصين من 6 مليارات دولار إلى 83 مليار دولار. وتضخّم هذا العجز بشكل أكثر دراماتيكية بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، ليبلغ اليوم نحو 300 مليار دولار.

كان الوضع التجاري الجديد لبكين والأجور المنخفضة فيها، إلى جانب عملتها المقوّمة بأقل من قيمتها، هو المحفّز الأول للشركات الأميركية لتنقل منشآت التصنيع إلى هناك. وبعد عقدين من الزمن، وصل فقدان الوظائف إلى 3.7 مليون بسبب العجز التجاري المتزايد مع الصين. علماً أن التصنيع استحوذ على 71% من التجارة العالمية في عام 2020، فيما شكّلت السلع المصنعة في الصين، نحو 73% من مجموع واردات الولايات المتحدة من الصين عام 2019. هذا ما رسّخ فكرة أنه من خلال العجز التجاري مع بكين، تخلق واشنطن وظائف في الصين بدلاً من الولايات المتحدة. التصنيع مثلاً، يمثّل اليوم نسبة صغيرة من الوظائف في معظم البلدان الغنية وفي العديد من الدول الفقيرة أيضاً. القوى الصناعية الكبرى كالصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية تختار حماية قواعدها الصناعية بطرق لا تفعلها الولايات المتحدة. لهذا تسعى الولايات المتحدة الآن إلى القيام بذلك، لا سيما في الأجزاء الرئيسية من سلسلة التوريد، مثل أشباه الموصلات، وفي الصناعات المهمة من الناحية الاستراتيجية، مثل السيارات الكهربائية. وتعتمد الولايات المتحدة على مدخلات التصنيع الخارجية أكثر من العديد من منافسيها، بما في ذلك الصين. فهي تلبّي 71% فقط من طلب المستهلك النهائي لديها من خلال سلع ذات مصادر إقليمية، بينما تلبي الصين 89% وتفي ألمانيا بنسبة 83% بمثل هذه المنتجات.

فقدان الوظائف الأكبر حدث بعد أن منح الكونغرس الأميركي، الصين، وضع «العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة» في عام 2000

في هذا الصدد اتّخذت إدارة بايدن خطوات عدّة لتشجيع عودة الوظائف من الخارج، ودعم الشركات المصنعة الأميركية، والسعي إلى حرمان الصين من الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات الأميركية المتطوّرة. فهي اليوم تتبنّى روحاً وطنية اقتصادية جديدة تدعو إلى زيادة الإنتاج المحلي، وإعادة الوظائف من الخارج، وتعزيز الصادرات. تتبع الولايات المتحدة استراتيجية صناعية وابتكارية من خلال الاستثمار في المجالات الرئيسية من أجل تأمين الإنتاج الخاص بها. ففي عام 2021، عزّزت قدرتها التنافسية من خلال تفعيل أكبر استثمار في البنية التحتية المادية منذ نحو قرن، بما في ذلك الاستثمارات في النقل والمياه النظيفة والبنية التحتية للطاقة التي ستزيد النمو الاقتصادي لعقود قادمة. كما أدركت أهمية سلسلة توريد أشباه الموصلات لأمنها القومي وتنافسيّتها، فسعت إلى تنشيط صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. يصرّح قانون CHIPS and Science بـ280 مليار دولار للاستثمار المدني في البحث والتطوير، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة واتصالات الجيل الجديد وتقنيات الطاقة النظيفة والتقنيات الحيوية. ومن خلال المبادرة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية والتصنيع الحيوي، تستثمر أكثر من مليارَي دولار لتسخير الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا والتصنيع الحيوي، وخلق فرص العمل في المنزل، وتعزيز سلاسل التوريد، وتقليل انبعاثات الكربون. أما في عام 2022، فقد صادق الكونغرس على قانون الحدّ من التضخّم الذي يؤمّن نحو 400 مليار دولار من الإعانات، ويستثمر في إنتاج وتصنيع الطاقة المحلية، ويقلّل من انبعاثات الكربون بنسبة 40% تقريباً بحلول عام 2030.

الخسارة الأوروبية

بحسب آخر البيانات فإن العولمة بلغت ذروتها وبدأت في الانحسار، مع موجة من التقلّبات في السياسات والعلاقات الدولية. وفي محلّها، بدأ يتشكل عالم أكثر إقليمياً وحتى محليّاً، تركّز فيه الحكومات والشركات على المرونة والكفاءة الداخلية. والولايات المتحدة - بصفتها اللاعب الأبرز على الساحة الدولية، لطالما مارست وتمارس سياسات محورها الداخل الأميركي، واليوم تصبّ بكامل قوّتها لمواجهة التهديد الصيني. قد يعكس ذلك آثاراً كبيرة على مستقبل التجارة، والعمالة، والتكنولوجيا، وأسعار الموارد الطبيعية والحاجات الأساسية. ويولّد ذلك، تكاليف باهظة على اقتصادات أخرى كالاتحاد الأوروبي، الحليف الاستراتيجي الأبرز للولايات المتحدة.

من المؤكّد أن الاقتصاد الأميركي يبدو بحالة أفضل من الاقتصاد الأوروبي الآن. وقد تسهم هذه الإجراءات في زيادة التنافسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجعل اقتصاد الأخير في وضع حرج. ففي الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من نقص في موارد الطاقة، تعدّ الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة في العالم، بتكاليف طاقة أقلّ بكثير مما هي عليه في أوروبا - أقل بنسبة 85% للغاز الطبيعي والبنزين - وهو أكثر ما يهمّ الاستثمارات والصناعات. وبعد الحرب الروسية - الأوكرانية، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدّر للنفط والغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما أصبح تصدير النفط والغاز أكثر ربحاً من بيعه محلياً بالنسبة إلى التجار الأميركيين، بالأخص لدول الاتحاد الأوروبي. وفي حين أن مخزونات الوقود في الولايات المتحدة تسجل أدنى مستوياتها الموسمية، فإن البلاد مستمرّة في تصدير كميات هائلة من موارد الطاقة إلى الخارج. وقفزت الصادرات الأميركية من النفط الخام والمنتجات البترولية المكرّرة إلى 11.4 مليون برميل يومياً في الأشهر الماضية. بالإضافة إلى قانون خفض التضخّم الأميركي الذي يتضمن ما قيمته 400 مليار دولار من إعانات الحكومة الفيدرالية لمنح الحوافز لتمويل الطاقة والمناخ. صحيح أن المبلغ سيُصرف على دفعات ويتم توزيعه على مدى السنوات المقبلة، إلا أنه يُعدّ مبلغاً هائلاً، خاصة أن الرقم الفعلي يمكن أن يرتفع أكثر بحكم عدم تحديد بعض المخصّصات في القانون بشكل صريح. فعلى سبيل المثال، لا يوجد حدّ معين لدعم الطاقة الشمسية، والذي من الواضح أنه سيجعل وحدات الطاقة الشمسية الأميركية الصنع أرخص من تلك المصنوعة في الصين. فإذا قامت أي شركة بتحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، يمكن أن يدفع بالحكومة إلى دعم صناعة الطاقة الشمسية العالمية بشكل أساسي، والذي سيكون مكلفاً جداً. يشير تحليل أجراه Credit Suisse إلى أن الرقم الحقيقي قد ينتهي عند عتبة الـ800 مليار دولار، ما يسهم في إخضاع بعض الدول الأوروبية لمنافسة في تقديم الإعانات الحكومية، والتي قد تكون غير مناسبة للاقتصاد ككل بفعل العوامل المالية والظروف الاقتصادية ونقاط الخلاف والاختلاف بين دول الاتحاد. لذا، يرى المسؤولون الأوروبيون أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقويض صناعة الاتحاد الأوروبي، وقد حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن الولايات المتحدة تخاطر بتفتيت الغرب من خلال دعم الشركات الأميركية على حساب الشركات الأوروبية التي قد تقل أعمالها للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية هناك.