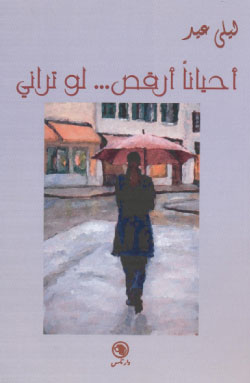

في ديوانها «أحياناً أرقص... لو تراني» (دار نلسن)، وهو الثاني بعد باكورتها «من حيث لا يدري»، تُعيد ليلى عيد القارئ إلى فكرة أنّ الشعر لا يزال ممكناً بمعجم الخواطر الذاتية واللغة الوجدانية. لا تكتفي الشاعرة اللبنانية بذلك طبعاً، ولكن هذه الصفة تظل ملازمة لأغلب المقاطع المتروكة بلا عنوان في الديوان. العنونة الغائبة تمنح الديوان روحاً موحّدة تقريباً، من دون أن يطاول ذلك المشهديات والأفكار التي تعتني مقاطع الديوان بترجمتها. هناك خيطٌ من الأسى الحقيقي ينقل عدوى هذه المشهديات إلى القارئ، ولكن الاكتفاء به وحده لا يشكل رهاناً كافياً للشعر. تحاول الشاعرة تصعيد حالات الأسى والعزلة بلغة أقل عاطفية، ولكنها ــ في الوقت نفسه ــ تترك صفحات أخرى فريسة للعاطفة وحدها. التفاوت الذي نراه في الديوان هو حصيلة هذا التأرجح بين تحييد العاطفة والاستسلام لمنتجاتها التقليدية. أحياناً يكون التفاوت من بين مقطع وآخر، وأحياناً نجده في المقطع ذاته. تصيبُ الشاعرة الشعر حين تكتب: «كنتُ هانئة/ قطةً في شمس الظهيرة»، وحين «تكفُّ أزهاري عن النباح/ تتوقف أسماك رأسي عن الدوران/ مجنونةً/ وسط إناء»، وحين «لا ترحلُ العتمات بسهولة/ كما تأتي»، وحين «لا يوقّعُ القدر هدنةً طويلة»، وتكون «طويلةً قائمة السَّكينة/ ولا يوجدُ عليها اسمي».

هناك خفوتٌ يستحق المديح في صور واستعارات مثل هذه، إذْ لا تتعالى اللغة على الفكرة، ولا تكون العاطفة مفرطة.

الخفوت حاضرٌ في أغلب صفحات الديوان، ويتلقى دعماً إضافياً من تخفيف استعمال أل التعريف، واستخدام الكلمات في حالة النَّكرة، أو جعل الكلمات المعرَّفة تبدو كذلك أيضاً. المعاني كلها مبذولة من أجل أن يرى الآخر بطلة القصائد حين ترقص أحياناً. الآخر منتظَر ومُفتقد.

أحياناً يكون المفتقدُ أماً وطفولةً، أو ماضياً يسهر على الحاضر، ويرثيه ضمن المقتنيات الشخصية الأخرى المتروكة للعزلة والحزن والانتظار. يتضاءل الشعر حين يصف الحالة فقط، كما في «ماذا أفعلُ/ حين أفقد موهبتي في التنكر/ لا أعود قادرةً على تقليد النحل/ في صنع العسل/ بخبْز أقراص صغيرة/ فرح مغمّس بشوكولاتة ساخنة/ طمأنينة الالتصاق بجسد من أحب/ أين أذهب/ عندما لا تغادرني الأمكنة/ أو تغدرني/ أفقد خارطة حياتي/ أقف بلهاء/ تائهة»، ويصبح سؤالاً عادياً في «ماذا سنقولُ لصباحاتٍ لم نشرب القهوة فيها معاً؟»، أو مشهداً لا يصنع انطباعاً مفاجئاً لدى القارئ في «على درج المساء/ يعربش الشوق/ عليّقاً/ تشتد اصابعي/ خيمةً/ تنام باكراً أحلامي فيها». ممارساتٌ مثل هذه تعيد صفة التفاوت إلى الواجهة، ويعود الحديث عن المجازفة الموجودة في الرهان على البوح الوجداني. لا يهم هنا إن كانت جرعات الأسى المدفونة في طيات الشعر حقيقية أم لا. ما يهم هو الجودة التي كُتب بها هذا الأسى، والاستعارات التي تنتج منه.

هكذا، تتسارع القراءة في المقاطع والسطور التي تتزعزع فيها الجودة، بينما يتمهل أمام مقاطع مثل «أهربُ إلى حانة/ فيها ساقٍ يُرتشى/ يخبرني أن كل شيء بخير»، أو «أتعبني السير على المياه/ لو أطير/ ريشٌ أمامي/ كثير/ لا يكفي لجناح»، أو «بين يدكَ ونهدي/ حفنة أزرار/ لا أدري من اخترعها».

ليلى عيد: الأسى بجرعات كبيرة