مراكمة نقل القيمة

كان الهدف من استثمارات الشركات الغربيّة في روسيا بناء جسر لنقل القيمة منها إلى الدول الغربية. المدارس الاقتصاديّة الليبراليّة تسمّيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة (Foreign Direct Investment)، وتروّج لها بوصفها أداة لانتشال الدول الناشئة من فقرها وتسهم في تطويرها. لكن العديد من الدراسات أظهرت أن نتائج هذه الاستثمارات مختلفة عما يسوّق له الغرب. بحسب تشارلز كيندلبرغر، تتفق كل الدراسات التي تُعنى بالاستثمارات الأجنبية على أمر واحد؛ لو كانت الأسواق العالميّة قائمة في عالم يتّسم بالمنافسة المثاليّة، لما كان هناك سبب لوجود الاستثمارات الأجنبية. فرأس المال الأجنبي يستغلّ انعدام الكفاءة في المنافسة مع الدول النامية، ويستثمر في هذا الأمر بحثاً عن الأرباح. لذا، فإن الشركات المستثمرة لا توجّه أموالها إلى هذه الدول، إلّا إذا كانت ستحقّق أرباحاً كبيرة منها. قد يظهر الأمر بديهياً في الشكل، إلا أنه عندما يوضع في سياق أوسع، يكون وقعه مختلفاً، ويكشف عن أنّ الشركات تتوقّع عوائد تتخطّى استثماراتها بأضعاف. بعبارة أوضح، فإن الأموال التي تدخل إلى هذه البلدان، تخرج لاحقاً أضعافاً مضاعفة. هكذا تصبح هذه الاستثمارات وسيلة لنقل القيمة الاقتصادية من البلدان الناشئة إلى البلدان الغربيّة.

يفسّر هذا الأمر أندري غاندر فرانك، في سياق نظرية «النظام العالمي»، لإيمانويل والرستين (باختصار، هذه النظريّة تأخذ البعد التاريخي للاقتصاد العالمي والعلاقة بين أطراف هذا الاقتصاد، وتقسّم النظام الاقتصادي العالمي إلى دول مركز رأسمالي ودول تعيش على الهامش). يقول فرانك إن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى دول الهامش يجرّد هذه الدول من فوائض القيمة، وهو ما يحدث من خلال استرجاع الدول الأجنبية لأموالها عن طريق الأرباح والفوائد (في حال كانت الاستثمارات على شكل ديون). فمثلاً تشكّل عائدات استثمار شركة «BP» البريطانيّة في شركة «Rosneft» الروسيّة، ثلث عائدات الشركة البريطانيّة في قطاع النفط والغاز.

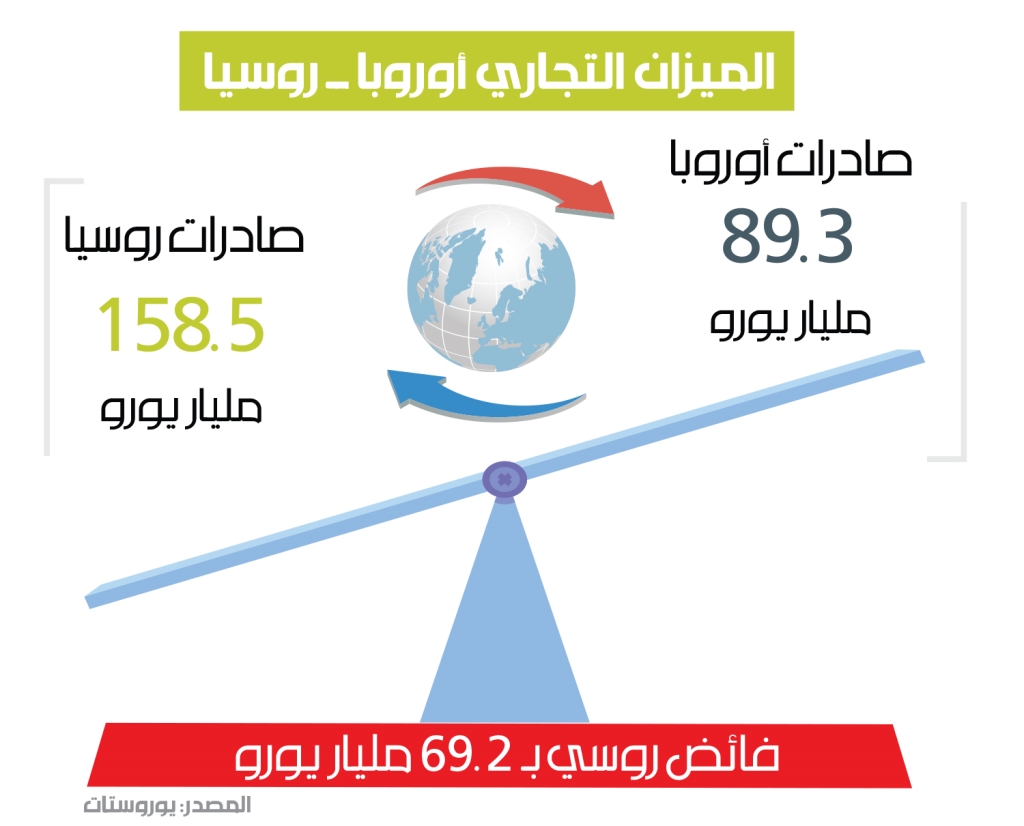

إذاً، لماذا فتحت روسيا أبوابها أمام رأس المال الغربي؟ هل تحتاج روسيا إلى هذه الاستثمارات رغم امتلاكها موارد طبيعية وافرة من نفط وغاز ومعادن ومنتجات زراعية أساسية كالقمح، تجعل ميزانها التجاري في فائض دائم، أي أنها دولة مصدّرة لرأس المال؟

تجيب جانين ويدل على هذا السؤال في كتابها «الاصطدام والتواطؤ: الحالة الغريبة للمساعدات الغربية لأوروبا الشرقية»، مشيرة إلى أن فتح الباب أمام الاستثمارات الغربية في روسيا كان أمراً سياسياً. وتشير إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، جَمَعَ الرئيس الروسي بوريس يلتسين، فريقاً من «الإصلاحيين» الروس، من خريجي جامعة سان بطرسبرغ، كمستشارين له بهدف رسم المستقبل السياسي والاقتصادي لروسيا. يومها، بدت روسيا كصفحة بيضاء جاهزة لما يسمّى «إصلاحاً». وكان همّ المستشارين «الإصلاحيين»، إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي في إطار الدّور الذي رسمه الغرب. فوعدوا بتغيير سريع وشامل من شأنه أن يعيد تشكيل روسيا على شكل الصورة الغربية ويزيل بقايا الشيوعية. وكان يعمل معهم على رسم هذه السياسات مستشارون أميركيون، مثل جيفري ساكس. وقد ساهم المستشارون الأميركيون في وصول الاستثمارات الغربيّة إلى الاقتصاد الروسي.

واستمرّ هذا النهج في بداية عهد بوتين في العقد الأوّل من الألفيّة، حين كان أحد أهدافه جذب الاستثمارات الأجنبيّة.

النمط الاستهلاكي

كما في كل التحوّلات نحو الليبرالية، فإن للاستثمارات الغربية في روسيا مفاعيل واضحة على طبقتين: طبقة الأغنياء، وباقي الشعب. فقد تزامن دخول الاستثمارات الأجنبيّة إلى روسيا مع صعود طبقة من المتموّلين الروس، التي يسميها الإعلام الغربي «الأوليغارشية». كانت هذه الطبقة على علاقة جيّدة مع الغرب واستفادت من علاقاتها مع مراكز القوى داخل الدولة الروسيّة وسهّلت للشركات الأجنبية الاستحواذ على حصص وموارد في الأسواق المحليّة، في مقابل تسهيل غربيّ لإخراج أموالها إلى الملاذات الآمنة. أتى صعود هذه الطبقة في روسيا ليؤسّس الشكل الرأسمالي لتوزّع الثروة بشكل غير عادل بين طبقات المجتمع الروسي.

بالأرقام

50 مليون دولار

هو حجم الخسارات الشهريّة التي ستتكبدها شركة «ماكدونالدز» بسبب إغلاقها في روسيّا

50 مليار متر مكعّب سنوياً

هي قدرة النقل الخاصّة بخط الغاز الذي اتفق عليه بين روسيا والصين لربط البلدين عبر منغوليا، علماً بأن هذه الكميّة تمثّل نحو ثلث إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا سنوياً

وقد أدّت الاستثمارات الغربيّة وظيفتها في تحويل نمط حياة المجتمع الروسي وإرساء ثقافة الاستهلاك. فمع رأس المال الغربي، تأتي الشركات التي تمثّل نمط الحياة الغربيّة القائمة على الاستهلاك بشكل أساسي. وأبرز مثال على هذا الأمر، «أيقونة» نمط الحياة الأميركي «ماكدونالدز». لقد كان افتتاح الـ«ماكدونالدز» في روسيا في عام 1990 أمراً كبيراً جداً، ففي ذلك اليوم اصطف 38 ألف مواطن روسي أمام فروعها، ما عدّه الإعلام الغربي، تحوّلاً هاماً في «تقارب الشعبين الروسي والأميركي». جوهر هذا التقارب بالنسبة للغرب، يتعلق بالعيش وفق نمط حياة أميركية. لكن لماذا يستطيع الأميركيون عيش هذا النوع من الحياة؟ ببساطة، أميركا تستبيح مقدرات الدول النامية لنقل فوائض القيمة إليها، وتراكم هذه الفوائض على مدى عقود من الزمن يتيح للمقيمين في الولايات المتحدة الأميركية هذا النمط من الحياة، بينما المقيمون في روسيا يعيشون هذا النمط فقط من خلال وجود الـ«ماكدونالدز» في حياتهم! الواقع أن «ماكدونالدز» تحقق الأرباح مضاعفة وتحوّلها إلى الخارج من خلال هذا النمط.

ويظهر هذا التحوّل في الثقافة الاستهلاكية في روسيا بوضوح من خلال إعلان «بيتزا هت» في التسعينيات، والذي يُظهر غورباتشوف (الرئيس الذي شهد على انهيار الاتحاد السوفياتي) يدخل مع حفيدته إلى مطعم «بيتزا هت» في روسيا ويأخذ طاولة في الزاوية ويدور نقاش إحدى العائلات الروسية حول هذا المشهد حول الإرث الذي تركه غورباتشوف وينتهي على الشكل الآتي: «بسببه لدينا الكثير من الأشياء.. مثل بيتزا هت». لم يبثّ هذا الإعلان في روسيا، لكن فكرته بحد ذاتها هي مثال على هذا التحول الثقافي في النمط الاستهلاكي في روسيا.

الخسائر مقابل المكاسب

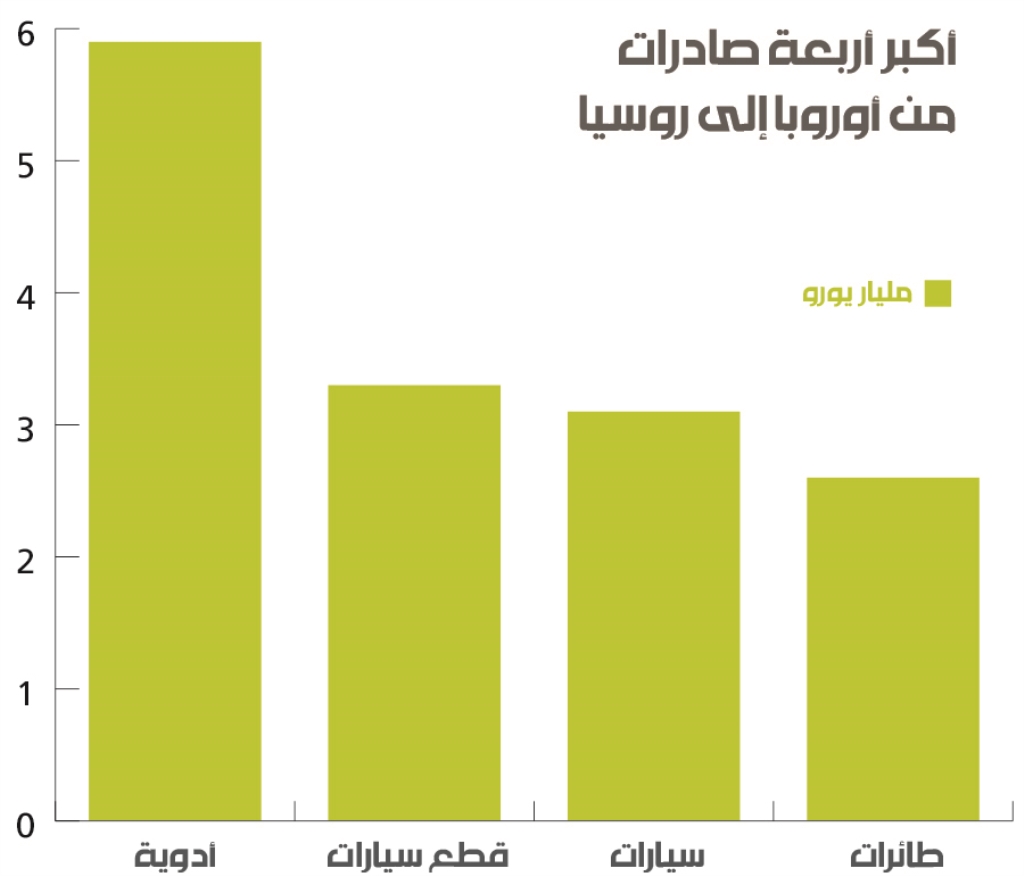

إذاً، ما الذي كسبته الشركات الغربية من العقوبات على روسيا؟ من جهة الأرباح، فالمؤكد أن خروج استثمارات الشركات الغربيّة من سوق بحجم السوق الروسي يمثّل خسائر كبيرة لهذه الشركات. فبعد دخولها منذ التسعينيات إلى السوق الروسية، اعتادت هذه الشركات على العائدات التي تتلقّاها من روسيا لعقود، ما يرتّب على خروجها «كلفة الفرص الضائعة» (Opportunity Cost). والخسارة هنا هي عدم تلقّي العائدات المحتملة من الاستثمار.

العقوبات تدفع إلى فكّ ارتباط روسيا مع الغرب تلقائياً من دون أن يحتاج بوتين لتحمّل مسؤوليّة ذلك بنفسه

كما تخسر هذه الشركات قيمة الاستثمارات التي وضعتها في السوق الروسيّة على مدى العقود السابقة. وتشمل الاستثمارات القابلة للإحصاء، مثل الأموال التي صُرفت على شراء الأصول وبناء المصانع والمعامل وغيرها. بالإضافة إلى الاستثمارات في العامل البشري، مثل العمّال والموظفين من جهة، والاستثمارات التي وضعت لبناء قاعدة مستهلكين، وهذا عامل لا يمكن أن يقدّر بشكل مادّي لأنه نوع من الأصول غير الملموسة، وهو يحتاج إلى سنوات من المراكمة (يشمل هذا العامل التغيّر في نمط حياة الروسيين أيضاً وتقبّلهم لهذه الشركات).

فكّ ارتباط أحادي

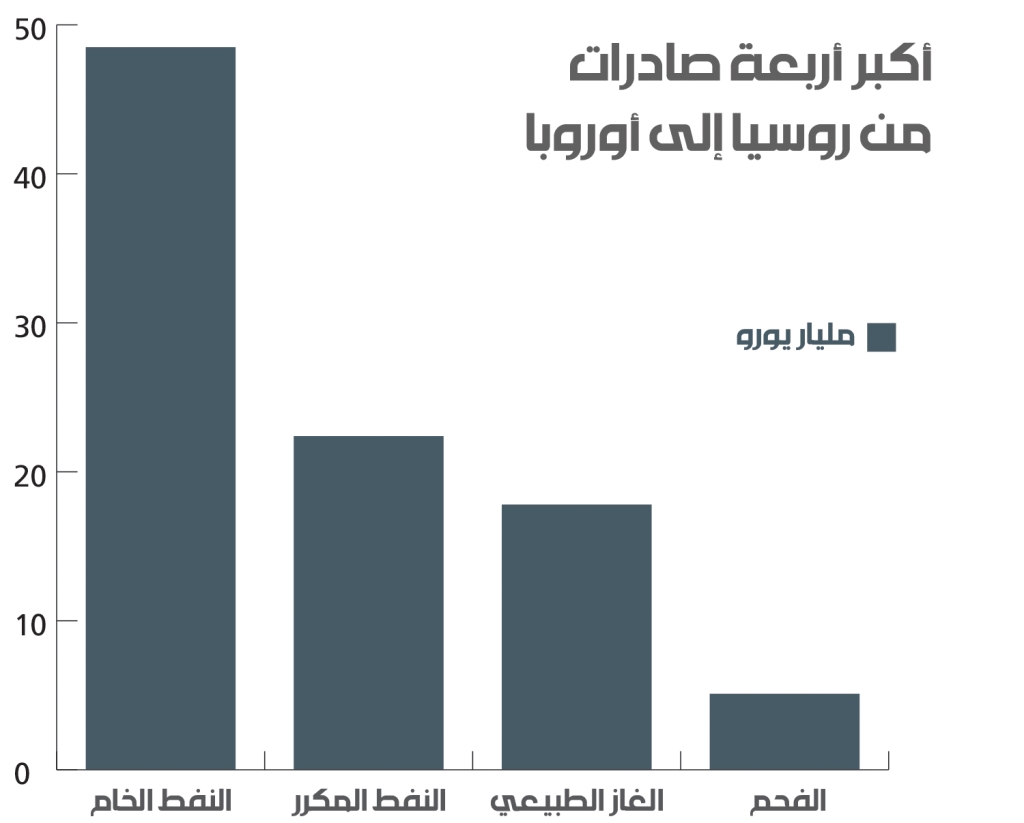

كان صعباً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكّ الارتباط مع الغرب من دون أي مبرّر. ويعود ذلك إلى القيود الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي يترتب عليه مراعاتها. فمن الناحية الاقتصاديّة، لا يمكنه التخلّي عن الاستثمارات الغربيّة ببساطة من دون تأمين بديل. فهو يحتاج إلى الشركات الغربية التي تتقدّم على شركاته المحليّة في التكنولوجيا والخبرات. كما أن وجود هذه الاستثمارات يضمن له أسواقاً غربيّة لتصدير مواده الخام، من نفط وغاز ومعادن. ومن دون ضمان هذه الأسواق يخسر الكثير من قدرته على التصدير. علماً بأن روسيا، منذ عام 2014، أي بعد أزمة القرم وبداية العقوبات الغربيّة عليها، عملت على زيادة التنوّع في صادراتها وإنتاجها وعلاقاتها مع دول الشرق، لكنها لم تستطع فكّ ارتباطها نهائياً مع الغرب. وهذا التنوّع شمل قطاعات الزراعة والأغذية، كما شمل جهوداً لتطوير القطاع التكنولوجي.

اجتماعيّاً، فكّ الارتباط مع الغرب من دون مبرر، يعني تغيّراً في نوعيّة الحياة التي اعتادها المواطنون الرّوس منذ «لبرلة» اقتصادهم. إذ إن فكّ الارتباط يعني نهاية الترف الاستهلاكي الذي تمثّله الشركات الغربية وتعديلاً في نمط الحياة الاستهلاكي. وفي الوقت نفسه، يعني الحدّ من قدرة الطبقة المتموّلة الروسيّة من الحصول على المزايا التي كان الغرب يضمنها لها. ويمثّل التعديل في نوعيّة الحياة على الشعب وزوال المصالح على الطبقة الغنيّة، في حال كان أمراً غير مبرّر، خطراً على الاستقرار الداخلي الروسي.

خروج استثمارات الشركات الغربيّة من سوق بحجم السوق الروسية يكبّد هذه الشركات خسائر كبيرة

لكن ما فعله الغرب منذ بداية الأزمة الروسيّة _الأوكرانيّة، أنه حقّق لبوتين ما لم يكن ليحققه منفرداً. فالعقوبات وخروج الشركات من الأسواق الرّوسيّة، تدفع إلى فك الارتباط بين روسيا والغرب بشكل تلقائي من دون أن يحتاج بوتين لتحمّل مسؤوليّة ذلك بنفسه. وسيكون المبرر في هذه الحالة أن الغرب هو من فك الارتباط وليس العكس. خروج الاستثمارات الغربيّة من روسيا يعني مخاطرة الغرب بالمزايا التي وفّرتها لها عملية نقل فائض القيمة من روسيا إلى دول المركز الرأسمالي وصولاً إلى الارتباط الشعبي بنمط الحياة الغربيّة.

الصين بديلاً

وفي مقابل هذه المخاطر يعوّل الغرب على انقلاب الداخل الروسي على نظام بوتين، بسبب انخفاض المستوى المعيشي وفقدان مصالح الطبقة الغنيّة. إلا أنّ التجارب السابقة، لإستراتيجية العقوبات هذه، لا تحمل الكثير من التفاؤل في ما يخص تغيير الأنظمة، وأبرز الأمثلة على ذلك بعض دول أميركا اللاتينيّة مثل كوبا وفنزويلا، بالإضافة إلى إيران.

لكن الغرب يخاطر أكثر في ظل وجود البديل. فالصين تمثّل بديلاً جاهزاً لملء الفراغ الذي تتركه الشركات الغربيّة في السوق الروسيّة. أوّل مظاهر هذا الأمر هو الأخبار التي انتشرت عن استثمار الشركات الصينيّة في قطاع النفط والغاز الروسي واستغلال انخفاض أسعار أسهم الشركات الروسية بسبب الأزمة الراهنة. كذلك تظهر الاستثمارات في الاتفاق بين الدولتين على إنشاء خطّ نقل للغاز بين روسيا والصين يمرّ عبر منغوليا.

في الخلاصة، يخاطر الغرب بخروج رأسماله من السوق الروسيّة مراهناً على أن يُحدث هذا الأمر خضّة في الداخل الروسي. لكن نتائج هذه الخطوة غير مضمونة لجهة التأسيس من أجل إحداث تغيير سياسي، بينما ما هو مضمون هو خسارة ما بناه الغرب في السوق الروسيّة منذ ثلاثة عقود حتى اليوم. وإذا كان الغرب يأخذ هذا النوع من المخاطر مع دول مثل إيران وكوبا، فإنه في حالة روسيا يختلف الأمر جذرياً حيث المخاطر أعلى بسبب الموارد والمقدرات الروسية التي تُتيح لنظام بوتين التأثير في النظام العالمي.