(ميشال جبارين)

في كتاب «دير ياسين... الجمعة 9/4/1948» يبين مؤلفه الدكتور وليد الخالدي في الفصل الثاني، الاستعدادات للهجوم، باجتماع القادة العسكريين لـ «الإرغون» (إيتسل) و«شتيرن» (ليحي) لوضع خطة الهجوم على القرية، ويبين أن الحضور، كانوا عشرة، يذكر اسم وصفة بعضهم، ناقشوا «تفصيلات الهجوم، وتتطرقوا إلى كيفية معاملة الأسرى والشيوخ والنساء والأطفال»، ويشير الخالدي إلى أن بن تسيون كوهين، وهو أحد قادة «الإرغون» وقائد الهجوم على دير ياسين، أورد في شهادة له بخط يده، مودعة في مؤسسة جابوتنسكي في تل أبيب، أنه «كان ثمة اختلاف في الآراء ولكن الأكثرية كانت تحبّذ تصفية جميع الرجال وكل من يقف بجانبهم، أكانوا شيوخاً أم نساء أم أطفالاً. واتضح من ذلك أنه كانت هناك رغبة عارمة في الانتقام لما حدث في کفار عتسيون وعطروت». والإشارة هنا إلى معركتين وقعتا قبل ذلك بقليل بالقرب من مستعمرتين: الأولى جنوبي القدس على طريق الخليل، والثانية شماليها على طريق رام الله، وانتصر فيهما المجاهدون على قافلتين للهاغاناه، علماً أنه لم يشترك أحد من دير ياسين في أيهما». ويذكر الخالدي أيضاً، أن يهودا لبيدوت، مساعد بن تسيون كوهين، قال في شهادة له عن الاجتماع المذكور، إن المجتمعين اقترحوا تصفية سكان دير ياسين، بقصد: «تحطيم معنويات العرب ورفع معنويات الجالية اليهودية في القدس ولو قليلاً، وهي التي كانت في الحضيض نتيجة الضربات الموجعة التي كانت قد تلقّتها أخيراً». («مؤسسة الدراسات الفلسطينية»، نيسان 1999، بيروت ط2 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ص30-31).

ما أوردته عن الخالدي، يدلّل كيف كان الصهاينة يفكرون بالفلسطينيين، وبالعرب في ذلك الحين، والكتاب مليء بالشهادات عن الناجين، كلها تدمي القلب والعين، لقسوتها. كما أنه مليء بمنقولات عن أرشيفات صهيونية، تبيّن كيف كانت تُتخذ القرارات، كيف قتلوا وأعدموا، وكيف أجهزوا على أسرى وجرحى.

هذا الكتاب، الذي يتكلم عن مجزرة بشعة حدثت في عام 1948، لو غيّرنا فيه، أسماء الأماكن والأشخاص، لصلح تماماً لوصف ما يحدث اليوم في غزة. الاقتباس الذي أوردته أعلاه، من السهل جداً إيجاد ما يتطابق معه في الحرب المسعورة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، ولو بدرجة أقل، حتى الآن.

كما يذكر المؤرّخ الإسرائيلي بيني موريس، أن الخطة «دال» أو «دالِت» خوّلت كل لواء حرية التعامل مع القرى الواقعة في منطقة عملياته، فصدرت التعليمات لكل لواء متضمّنة التالي: «خلال عملية الاستيلاء على القرى في مناطق عملياتكم، يرجع لكم تحديد ما إذا كان من الضروري تطهيرها أو تدميرها، وذلك بالتشاور مع مستشاريكم للشؤون العربية وضابط استخبارات الهاغاناه… ويُصرح لكم قدر الإمكان بتقييد عمليات تطهير وإخضاع وتدمير قرى العدو في مناطق عملياتكم» («مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين»، بيني موريس، ترجمة: عماد عواد، سلسلة عالم المعرفة، العدد 406 نوفمبر 2013، ص214). هكذا كانت الأوامر، وهكذا هي الأوامر اليوم، فقد سمعنا وقرأنا رؤية أو خطة «وزارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية» التي عالجت فيها كيفية التعامل مع سكان قطاع غزة، وقد درست بحسب الورقة، ثلاثة خيارات:

الخيار الأول: إبقاء السكان في قطاع غزة، وإسناد الحكم إلى السلطة الفلسطينية.

الخيار الثاني: إبقاء السكان في قطاع غزة، واستحداث سلطة عربية محلية من أوساطهم.

الخيار الثالث: إجلاء السكان المدنيين من قطاع غزة إلى سيناء.

وأوصت أن الخيار الثالث «هو الخيار الذي سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد بالنسبة إلى إسرائيل، وهو خيار قابل للتنفيذ. هناك حاجة إلى تحلي المستوى السياسي بالصرامة في مواجهة الضغط الدولي، مع التركيز على استقطاب الولايات المتحدة والدول المؤيدة لإسرائيل لدعم هذه الخطوة».

بينما رأت الخطة، أن الخيار الأول، أي إبقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، هو الأكثر مخاطرة، معتبرة أن اعتماده يعني «انتصاراً غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية، وهو انتصار سيكلف إسرائيل ثمناً يتمثل في حياة آلاف المدنيين والجنود، كما أنه خيار لا يضمن الأمن الإسرائيلي». (ورقة وزارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: الحل الأمثل هو إجلاء سكان غزة إلى سيناء، نشرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية في الموقع الإلكتروني التالي: https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654538)

من الواضح تماماً، أنه لا فرق بين اليوم والبارحة في ذهنية الاحتلال، القتل هو القتل، لكن ما تغيّر هو الأدوات، وأنواع الأسلحة، وبينما اضطرت الوكالة اليهودية في عام 1948، بعد الضجة العالمية التي قابلت المجزرة المروعة في دير ياسين، إلى إنكار مشاركة قواتها (البلماح) في المجزرة، ولصقها فقط بـ«شتيرن» و«الإرغون» -علماً أنه في مساء 9/4، عقدت المنظمتان مؤتمراً صحافياً، وأعلنتا أن قوات البلماح شاركت في الهجوم-، كما أرسلت رسالة اعتذار إلى الملك عبدالله، وأرسل بن غوريون رسالة أخرى إليه، فضلاً عن تصريحات تشجب أفعال العصابتين. فإن الاحتلال اليوم، يجاهر بمجزرته، فمثلاً وليس حصراً، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت: «سنفرض حصاراً كاملاً على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك». («معاريف»، 11/10/2023). كما قال رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ: «نحن في حرب غزة في مواجهة حيوانات بشرية متوحّشة تذبح المسنّين والأطفال» («معاريف»، 8/10/2023). ومثلهما قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: «نخوض حرباً للدفاع عن الوطن، حرباً لضمان وجودنا، حرباً سننتصر فيها. لقد فُرضت هذه الحرب علينا من طرف عدو بغيض، حيوانات بشرية تحتفل بقتل النساء والأطفال والمسنّين. لم نرَ مثل هذه الفظائع منذ أيام داعش. لقد كنا نعلم دائماً من هي "حماس" والآن العالم كله يعلم. سنهزمها كما هزم العالم داعش» («يديعوت أحرونوت» 9/10/2023).

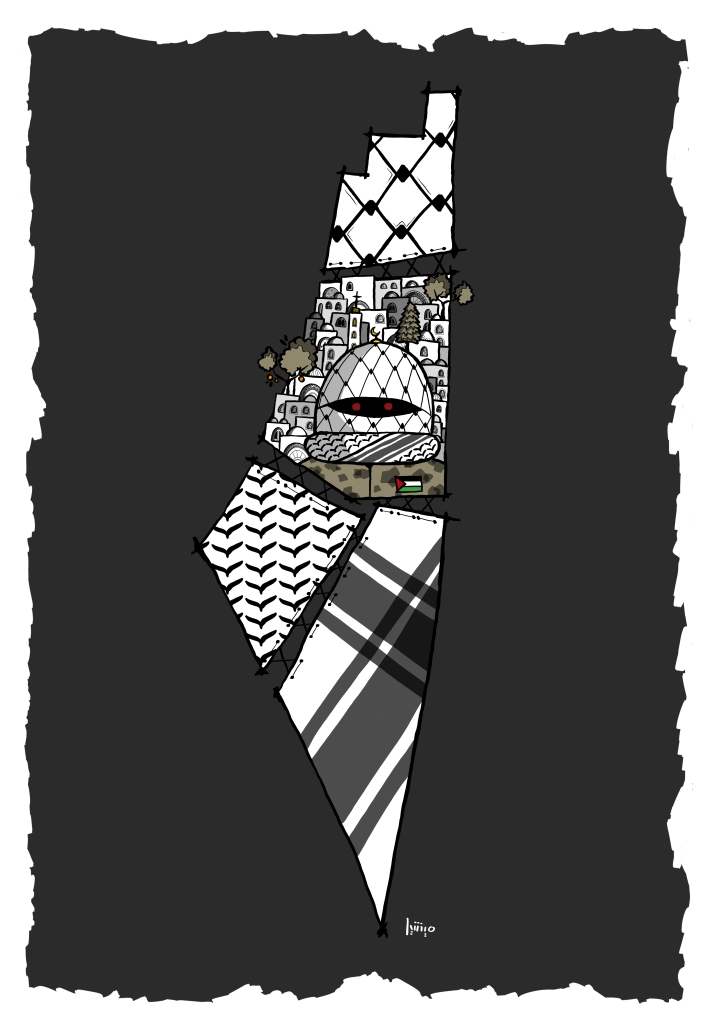

إذاً ليس هناك أي تغيير يُذكر لدى الاحتلال، إلا بأدوات القتل. الذي تغيّر، هو الشعب الفلسطيني ومقاومته، وقدرتهما معاً على التصدي للخطر الوجودي الحقيقي على بقاء فلسطين. بالبدء، كانت هناك مراهنات كبرى، على أن الشعب الفلسطيني، سيذوب ويتلاشى، ويقبل بالتعايش مع بعض الإغراءات المادية. لم يحدث ذلك، وتكّسر، كما كان يتكسّر عند كل محاولة وإعادة لنفس المخطط بأشكال مختلفة. بدءاً بأولى المحاولات الشعبية لإعادة تنظيم «شعب الخيام»، فكانت «شباب الثأر» ولاحقاً «حركة القوميين العرب»، مروراً بتأسيس «فتح» وباقي الفصائل الفلسطينية. وخلال عقد الستينيات، أنشئت «منظمة التحرير الفلسطينية» بقرار عربي، بقيادة أحمد الشقيري، بقصد تنظيم الشعب الفلسطيني، وبعد وقت تولّتها الفصائل، بقيادة ياسر عرفات قائد «فتح»، ليلتحق في صفوف فصائلها وقواها ومؤسساتها ونقاباتها الشعب الفلسطيني في الخارج والداخل، بهدف تحرير الأرض والعودة. وبعد عقود، وبعد تشتّت مجدداً، أعاد الشعب إنتاج نفسه، فكانت القوى الإسلامية، وكان «أوسلو»، وكانت «الانتفاضتان» بمشاركة فلسطينية عامة، من كل القوى الفلسطينية الحية.

واليوم، ها نحن، أمام حالة فلسطينية جديدة بكل ما للكلمة من معنى، فبينما كنا في عام 1948 أقل تنظيماً أمام العصابات الصهيونية، وأضعف قوة وعتاداً، فإن تلك العصابات نجحت في تهجير أكثر من 700 ألف من شعبنا، وفي تدمير أكثر من 400 قرية، واستيطان بلادنا، وعبرنة بعضها، وإتمام احتلالها بعد 19 عاماً، مع أجزاء من الدول العربية المحيطة، لكننا اليوم أمام مقاومة منظّمة، تديرها قيادة، لم يعرف التاريخ الفلسطيني مثيلها، كما يقول المفكر الفلسطيني منير شفيق. تقاتل هذه المقاومة منذ أكثر من 8 أشهر أحد أقوى جيوش العالم، ولم يتمكن من الانتصار عليها، بينما تتحقق إنجازات أخرى للقضية الفلسطينية، من إيصال إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، وإلى محكمة الجنايات الدولية، لتُطرح أسماء قادة الاحتلال كمجرمين ومطلوبين، ولتصل القضية الفلسطينية إلى شوارع العالم، التي يخرج إليها ملايين يؤيدون الشعب الفلسطيني، ويؤيدون حقه بالحرية والحياة، وإلى كبرى جامعات العالم، أو كما تُسمى جامعات النخبة، تلك التي تصدّر القادة. كما أن القضية الفلسطينية اليوم، أصبحت ورقة الانتخابات في أكثر من عاصمة في العالم، على رأسها، واشنطن. هذا فضلاً عن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية، والاعتراف الرسمي بهذه الدولة من قبل إسبانيا والنرويج وإيرلندا.

ضحّينا كفلسطينيين بالكثير، أعداد شهدائنا وجرحانا كبيرة جداً، والدم ليس بمقدور أحد حمله، حتى المقاومة، برجالها وبقادتها. لكنّ هذا الاحتلال الذي يكرر السيناريو ذاته منذ ما قبل النكبة، آن الأوان لوضح حدّ نهائي له، وهو حدّ سيحرر العالم، وليس فلسطين فقط.