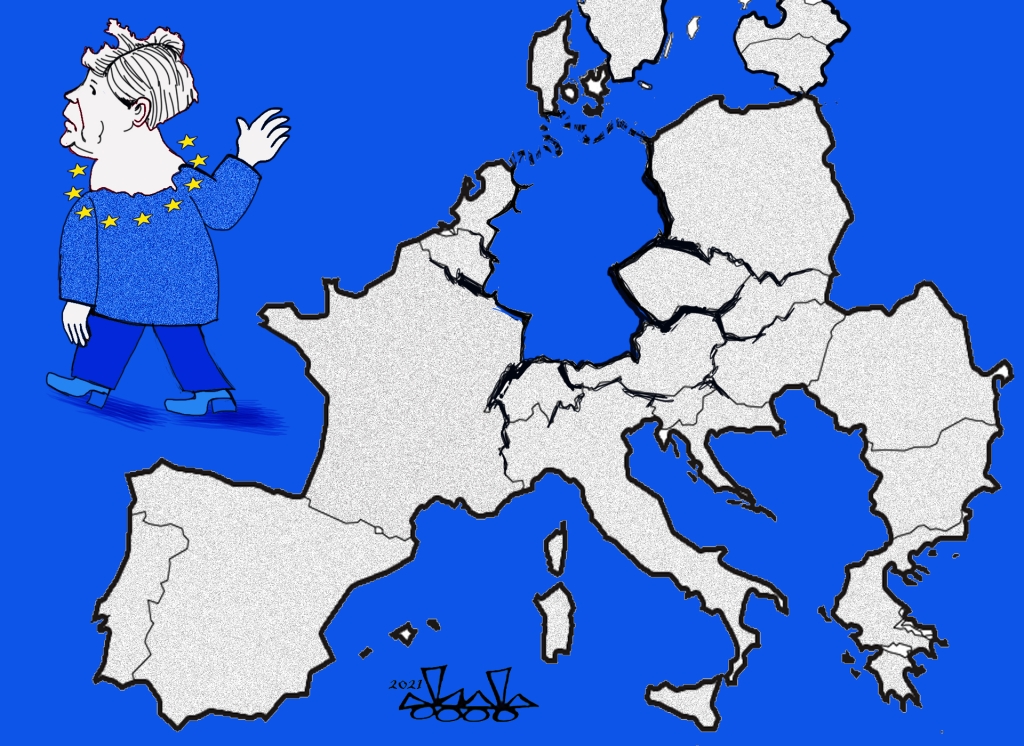

بعدما عاش الألمان صيفاً صعباً، نتيجة الفيضانات المروّعة ومصاعب التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، وتردّي هيبة حاميَتهم الولايات المتّحدة لمصلحة صعود أقطاب أخرى، ها هم مدعوّون، يوم غدٍ الأحد، للإدلاء بأصواتهم في أوّل انتخابات عامّة، منذ 16 عاماً، لا تترشّح إليها مستشارتهم العتيدة، أنجيلا ميركل. هذه الأخيرة لطالما مثّلت صمّام أمانٍ بالنسبة إليهم، في مواجهة العواصف والأنواء، ناهيك عن دورها في إدارة دفّة الاتحاد الأوروبي نحو مرافئ آمنة، على رغم تحديّات كبرى، من الأزمة الماليّة العالميّة (عام 2008)، إلى إفلاس اليونان (عام 2009)، ومن قرار بريطانيا التخلّي عن عضويّتها في الاتحاد (عام 2016)، إلى موجة صعود اليمين الشعبويّ، بما فيه الترامبيّة في الولايات المتحدة، كما العلاقات المتقلّبة مع روسيا، ومن وقت وجيز إنجاز مشروع «نورد ستريم 2» لنقل الغاز منها، على رغم المعارضة الأميركية الشديدة.

مخاوف الألمان من مرحلة ما بعد ميركل بدت واضحة من نتائج استطلاعات الرأي، خلال فترة الحملة الانتخابية - التي عادة ما تتّسم بالدقّة في ألمانيا - إذ لم يحظَ أيٌّ من الأحزاب بتأييد كافٍ لتشكيل حكومة، وأصبح في حكم المؤكّد أن التالي سيكون برلماناً معلّقاً يُنتج حكومة ائتلافية من ثلاثة أطراف على الأقلّ، فيما بدا كافّة المرشّحين لخلافة ميركل في مقرّ المستشاريّة باهتين وغير مقنعين. وليست تلك المخاوف مرتبطة حصراً بقلق التغيير بحدّ ذاته، وإنما لإدراك الجميع، بمن فيهم أشدّ مؤيّدي ميركل، حاجة بلادهم بعد عقد ونصف من العيش تحت غطاء مستقرّ ومريح، حتميّة مواجهة كمّ هائلٍ من المشكلات والاستحقاقات التي أهملتها المرحلة «الميركيليّة» طويلاً، في إطار السياسات التوافقيّة ومنطق إدارة الأزمة. إلّا أن هذه المشكلات اختمرت، وسيتعيّن على المستشار الجديد التعامل معها، ليس على صعيد داخلي فقط، ولكن أيضاً في بروكسل (حيث مقرّ الاتحاد الأوروبي)، إضافة إلى إدارة التموضع الجيوبوليتكي الكلّي للقارة، في ظلّ التحولات العالميّة في أدوار الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا.

ميركل تعلم ما تَقدّم تماماً، وهي في الحقيقة كانت في وارد الامتناع عن خوض الانتخابات الأخيرة (عام 2017)، ولكنّ الكثيرين من حولها أقنعوها بحاجة ألمانيا إليها، بما في ذلك ما قاله لها صديقها باراك أوباما، عن أهميّة البقاء «كحصن ضدّ دونالد ترامب والموجة الشعبوية». فـ»الديمقراطيون المسيحيون»، الذين يمثّلون حزبها اليمينيّ المحافظ، فقَدوا بشكل متدحرج تأييد الجماهير، ولم يساعدهم مُطلقاً ترشيح أرمين لاشيت للزّعامة بعد ميركل - وهو شخصيّة تفتقد للكاريزما بشكل كارثي - ليصل بالكاد (إضافة إلى نتائج حليفه المسيحي الاجتماعي البافاري) إلى حدود الـ20 في المئة من تأييد الناخبين المتوقّع، وهو مستوى متدنٍّ بشكل قياسي. في المقابل، عزّز «الاشتراكيون الديمقراطيون» - يسار الوسط - تقدّماً صحّياً على رغم أنهم كانوا مستبعدين سابقاً من إمكانيّة المنافسة بجدية، وهم يتربّعون الآن في المقدّمة بحوالى 25 في المئة. ويقود الحزب أولاف شولز، وهو شخصية هادئة خدم كوزير للمالية في الائتلاف الكبير المنتهية ولايته الذي ترأسه ميركل، كما أنه معروف أساساً بكفاءته في تقليص النفقات والإشراف على الميزانيات بدقّة متناهية، لكنّه توافق مع ميركل، إثر أزمة «كوفيد - 19»، على حزمة دعم للدول الأعضاء تعدّ الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

عزّز «الاشتراكيون الديموقراطيون» تقدّماً صحّياً على رغم أنهم كانوا مستبعدين من المنافسة

وفي ضوء هذا التقدّم غير المتوقّع - وغير الكافي للانفراد بتشكيل حكومة - يحاول «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، الآن، تصوير شولز على أنه اشتراكي خطير مستعدّ للمقامرة بالنجاح الاقتصادي لألمانيا عبر ضمّ دي لينكه، الحزب اليساري، إلى ائتلاف حكومي. ويبدو أن ميركل التي ادّعت بقاءها فوق صراع الخلافة، ما لبثت وحذّرت بشدّة في آخر ظهور برلماني لها، من ضمّ الحزب اليساري إلى الحكومة، وما قد يفرضه ذلك من قيود على السياسات الليبراليّة لألمانيا (وضمناً دائماً بروكسل)، سواء في الاقتصاد أو في السياسة الدوليّة. وهذا سلوك مستهجن بالطبع، لكنه ليس غريباً على ميركل، التي حقّقت انتصاراتها الانتخابية، دائماً، من خلال التنازل الدوري عن القيَم الأساسية لحزبها - تماماً كما كان يفعل توني بلير في بريطانيا عندما انتُخب من «حزب العمّال»، وخدم سياسات يمينيّة متطرّفة.

شولز، من جهته، رفض مبدأ استبعاد التفاوض مع اليسار، لأنه يريد إبقاء جميع خياراته مفتوحة، لا سيّما أن الاحتمال الأكبر يكمن في حاجة أيّ فريق إلى التحالف مع جهتَين على الأقلّ، للحصول على الغالبية في البرلمان. والمنطق يقول إن «الاشتراكيين الديموقراطيين» سيتعيّن عليهم الدخول في ائتلاف مع حزب «الخضر» - 16 في المئة - و»الديموقراطيين الأحرار» - 11 في المئة -، لكن سياساتهم ستُقيَّد بسبب توجّهات «الديموقراطيين الأحرار» لدعم قطاعات الأعمال، بالتعارض أحياناً مع أيّ سعي لتبنّي سياسات خضراء مثلاً، أو زيادة الأجور، فيما يبدو التحالف مع اليسار طبيعياً، لناحية نسج سياسات مشتركة في تلك القضايا، إضافة إلى سهولة التوافق على مسألة الإسكان الاجتماعي المدعوم من الحكومة. وعلى أيّ حال، فإنّ مصاعب شولز ليست بالضرورة حماسته الثوريّة لمصلحة الطبقة العاملة، بقدر ما تتعلّق بغياب الراديكالية عن برنامجه الانتخابي - ربّما باستثناء تعهّده برفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو / الساعة - ممّا يعني تطابقاً يكاد يكون مزعجاً بين طروحات مختلف الأحزاب، التي تبدو أكثر توجّهاً للحفاظ على الأوضاع القائمة أكثر منها نحو تبنّي أيّ تغييرات، استعداداً للتعامل مع الإهمال المتراكم من قِبَل ميركل في التعامل مع الملفّات الاستراتيجية. إضافة إلى ما تقدّم، يبرز تاريخه الشخصي، الذي يشمل دوره كعمدة لمدينة هامبورغ عندما سيطرت عليها أعمال الشغب الفوضوية، أثناء قمة «مجموعة العشرين»، وفشله في الكشف عن تجاوزات واحتيال في ما صار يُعرف بـ»فضيحة وايركارد»، قبل أن يضطرّ للتدخّل بعدما نشرت تفاصيلها جريدة «فايننشال تايمز» اللندنية.

من الناحية الأخرى، يطلق حزب «الخضر» النار على الحزبَين المتقدّمَين معاً. واتهمت آنالينا باربوك، مرشحته لمنصب المستشاريّة، كلا الطرفَين بالفشل في ما يتعلّق بسياسات تغيّر المناخ. إلّا أن هذه الأخيرة تفقد تأييد الناخبين، بشكل مطّرد، وقد تراجعت بنسبة 50 في المئة عن ذروة التأييد لها في أيار الماضي، إلى أجواء الـ15 في المئة من مجموع الناخبين، لأنّ غالبيّتهم باتت على قناعة بأن الانتقادات ضدّ الحزبَين الآخرَين ستختفي لحظة بدء المشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي.

وقد كان من اللافت في هذه الأجواء الانتخابيّة الكئيبة، أنّ لا أحد يطرح للنقاش مسائل تتعلّق بالسياسة الخارجية للدولة الألمانية، سواء في ما يتعلّق بتوجّهات الاتحاد الأوروبيّ مستقبلاً، أو شكل العلاقة مع المارد الصيني الصاعد، أو طبيعة التعامل مع روسيا - بوتين، بعد تفعيل المشروع الضخم لنقل الغاز، أو حتى إدارة علاقة التبعيّة بالولايات المتحدة، في وقت يتراجع اهتمام واشنطن بتفاصيل الشأن الأوروبي عموماً. ويأتي ذلك بينما تشتدّ الحاجة إلى لعب ألمانيا دوراً إقليمياً قيادياً، عشيّة انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد والمشكلات الاقتصاديّة العديدة التي تعاني منها دول جنوب أوروبا، فيما يضغط الأميركيّون باتجاه تقييد التبادلات مع كلّ من الصين وروسيا وإيران، وقبول أعداد إضافية من اللاجئين من أفغانستان.

الألمان المتشائمون بطبعهم، يَذكرون مع ذلك كيف أن ميركل نفسها كانت عالمة كيمياء مغمورة من ألمانيا الديمقراطيّة السابقة، في عام 1989، واستبعد كثيرون إمكان وصولها إلى السلطة في 2005، ويبنون على تلك المفارقة آمالاً بمعجزة تنقذهم مرّة أخرى من الفوضى. أمّا شاغلة المنصب، فستذهب في التاريخ كأوّل مستشار(ة) في ألمانيا بعد الحرب تغادر في وقت تختاره بنفسها، محتفظة بنسبة تأييد عالية باستمرار، طوال فترة حكمها. وبما أن المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة قد تستمرّ لعدة أشهر بعد الانتخابات، فإنّ ميركل ستصرّف الأعمال، وإن بقيت حتى 17 كانون الأول، فإنها ستكون قد تفوّقت على هيلموت كول، وأصبحت المستشار الأطول خدمة في العصر الحديث.