مقالات مرتبطة

في بقعة شرق البلاد يقع السجن السوري الأكبر. زيارة المعتقلين أشبه بمخاطرة لتأمين مقعد إلى جانبهم قد يطول أياماً أو أسابيع. في دير الزور لم يعد نهر الفرات مصدر خير وأمان. «ساحة» هائلة من الكتل العمرانية شبه المترنحة تجمع عشرات الآلاف من أحياء يجابهون السجّان من كل صوب.

مروحية عسكرية تقطع أكثر من 200 كلم من مطار القامشلي، أو أخرى تقطع 300 كلم من مطار حماه تؤمّن بعضاً من الأمل بعالم خارجي يجري التواصل معه.

رئة البلاد تبحث عن شرايينها المقطوعة. تحط المروحية في مهبط يتغيّر كل فترة تداركاً لخطر قصفها. تفرغ كمية قليلة من المازوت والمؤن وتعود أدراجها حاملة جرحى أو مدنيين.

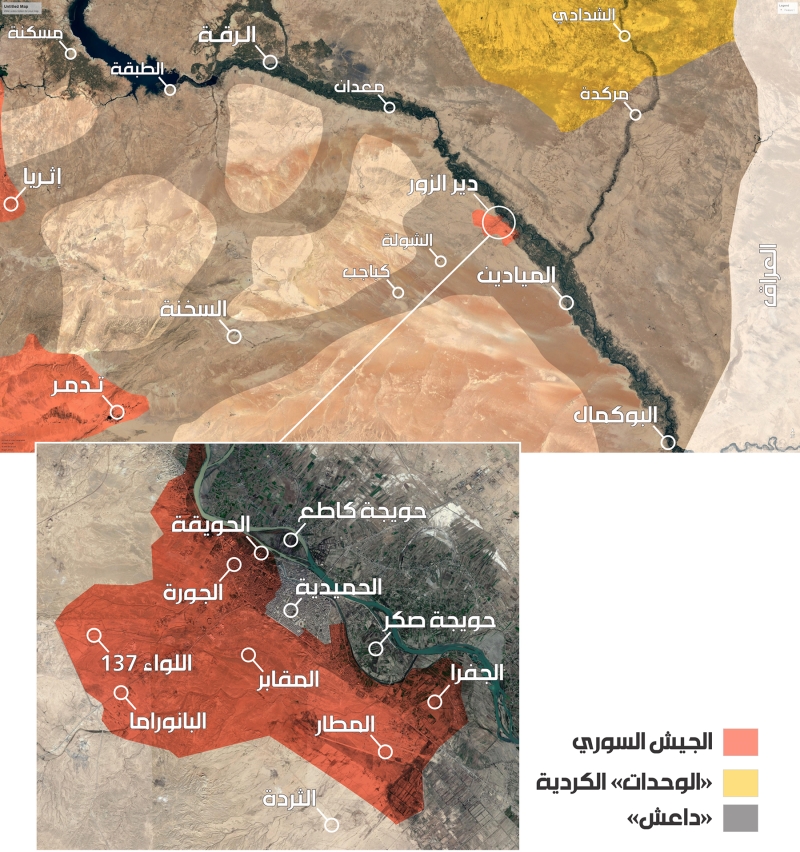

دقائق في المهبط كفيلة لأن تُدرك أنّ الحصار خانق وغدّار، 3 منها تكفي لافراغ الحمولة و3 أخرى لملئها من جديد. تعود الزائرة اليتيمة أدراجها، والجنود يأملون أن ترجع في اليوم المقبل إن كان «المناخ مناسباً»... مناخ الأرصاد الجوية أو مناخ «داعش» وقذائفه. مناخان يحددان علاقة المدينة بالحياة خارج المعتقل. لم تعرف دير الزور «الجيرة» منذ أوائل عام 2015، عندما سيطر «داعش» على قريتي الشولا وكباجب جنوبها ليصبح الطريق من تدمر مقطوعاً (كان الطريق في الشهور السابقة يتعرض للاقفال المتقطّع أيضاً).

«بضاعة في»

في حيّ الجورة حيث السوق الوحيد، يسرق آلاف المارّة نظرات سريعة على ما يشتهونه قبل أن يصلوا إلى مُرادهم. وهو بالنسبة لامرأة ستينية علبة «مربّى» ورغيفان من الخبز. يكفي ذلك لسد رمق عائلتها ليومها البائس وهي تتنّهد أسفاً على 3000 ليرة سورية دفعتها.

أحد الباعة أمام بسطته يقول إن «كل شيء موجود إلّا الزبائن». يتعجّب أحد المارة من كلامه «كيلو رب البندورة بـ8500 ليرة من وين يجي الزبون». شاءت الأيام أن يكون هذا السعر يوازي نصف الحد الأدنى للأجور في البلاد.

عالم «التعبير»

عملياً، هذه «المشيئة» ليست منزلة. على طول نهر الفرات الذي يفصل «الجزء الداعشي» (يسكن فيها بضع آلاف من السكان الذين لم يغادروا تلك الأحياء) عن مناطق سيطرة الجيش، يستعد يومياً عشرات المنهكين على الضفتين لابتداع طرق تهريب جديدة. ضابط في الحرس الجمهوري لا يستطيع كتم غضبه من «القوة الرديفة» التي ترابط على جبهات من النهر. في حديثه، كلام صريح عن البضائع التي تدخل عن طريق «التعبير»، أي ارسال المواد من مناطق سيطرة «داعش» عبر قوارب صغيرة ودفعها بالماء نحو الجهة الأخرى عبر عدد من المعابر. «تخيّل إنو أوقات بيعملو اشتباك وهمي حتى يغطّو عملية التهريب ونحن ننتظر صندوق ذخيرة من غيمة» يقول.

المشكلة الأكبر في رأي السكان والباعة هي في السعر الذي يفرضه «جماعة التعبير» على السوق. وإذا كان التهريب سبيلا لا بد منه في مدينة تنتظر المساعدات عبر الاسقاط الجوي كل أشهر، فإن علبة «المرتديلا» التي «تعبر» بحوالى 300 ليرة تحطّ في السوق بـ1500، أو كيلو الشاي بـ15000 ليرة والزيت 3000 ليرة.

أحد الباعة يترك «هامشاً» للمواطن قدره 50 ليرة في سعر البيض. بِكمَ العشر بيضات نسأل؟ يستهزئ من السؤال: «البيضة الواحدة بـ500 ليرة للّي ما بخاف الله، و450 للّي بخافو». مقابل البائع يقف فتى في دكانه الصغير يسلّم أجهزة خلوية لأصحابها. «الاستثمار» التجاري لابن الـ17 عاماً هو عبارة عن عدد من المقابس الكهربائية وموّلد كهربائي يقدّم خدمة شحن الهواتف مقابل 50 ليرة. لا شيء سوى وضع الجهاز وانتظار «تفويله». البعض «بيعمل نصف شحن» يروي ضاحكاً.

المأساة المتنقلة جزء من اليوميات، والصبر يتجلّى في انتظار مقعد «طائر» ينقل الآلام المحلية إلى حلم النزوح.

«مناكل الروح»

دخلت على العادات الغذائية لمعظم السكان مادة «روح السكر» التي تستخدم عادة في محال الحلويات الكبيرة والمعامل. «15 غرام من روح السكر بـ1000 ليرة... نقطة منّو كافية لتحلية ابريق الشاي» يروي أحد الجالسين في أحد المقاهي القليلة التي تقدّم الشاي والنارجيلة. القصور الكِلوي والأمراض الأخرى التي يسبّبها استعمال هذه المادة في شراب الناس خير من دفع 3500 ليرة مقابل كيلو من السكر.

«أنا وربيعي» نتسوّل

على مدخل الشارع يتهامس طفلان قبل اقترابهما من الضيوف الجدد. ليلاً يمارس أحمد (12 سنة) وعمر (10 سنوات) مهنتهما منذ شهور: «نَشحد».

تلميذا المدرسة المفتوحة أبوابها في دير الزور لا يعرفان الكتابة. «نذهب إلى المدرسة لأنهم يعطوننا شِنط وحلوة» يقول أحمد (في الصف الرابع) قبل أن يقاطعه صديقه (في السادس) «اليوم ما عطوني فستق... بس عطوا لحدود الرابع».

«أنا وربيعي (صديقي) نأخذ الوظيفة (المدرسية) عل بيت، وهي نسخ ما يعطوننا

إياه... وبعدها إلى الشارع»، يُفسر عمر سبب عدم القدرة على كتابة جملة من أفكاره على ورقة. كل من الولدين لديه 5 أخوة بنات، هذا العامل المشترك يعتقدانه سبباً محفزّاً لتعاونهما في التسوّل وتقرّبهما «لأن الإناث لا تعيل».

الحصار طبقات

عاشت دير الزور طبقات متعددة من الحصار، فبعد تثبيت «داعش» سيطرته على قريتي الشولا وكباجب (الطريق الوحيد هو تدمر ــ السخنة ــ كباجب ــ الشولا) في بداية عام 2015، استطاع التنظيم أن يقضم مناطق حيوية من المدينة ومحيطها ساهمت في اطباق الحصار أكثر فأكثر. حينها انقطعت الكهرباء من محطة التيّم والاتصالات والانترنت... ثم تطور الحصار في نهاية تموز إذ لم تعد طائرة «إليوشن» العسكرية تستطيع الهبوط (تحمل أطناناً من المساعدات وعشرات من الأفراد) بسبب سقوط تلّة كروم الاستراتيجية ونقاط قريبة شرق المطار. وفي هذا العام سيطر التنظيم على (جزيرة) حويجة صقر (وسقوطها سبّب قُصورا كبيرا في رصد الحركة خلف النهر في مناطق «داعش»)، ثم في بداية 2016 سقط جزء من البغيلية ومنطقة عياش (حيث مستودعات الوقود والسلاح).

في شهر أيار من هذا العام، تسلّل المسلحون نحو «مشفى الأسد» ومنطقة البانوراما. صُدّ الهجوم، لكن بعضهم استطاع التمركز في محيط البانوراما ما اضطر المروحيات لتغيير مكان هبوطها. وفي أيلول الماضي، ساهمت الضربة الأميركية على جبال الثردة (أكثر من 170 ضحية من الجيش) في صعوبة إضافية في هبوط «اليوشن»، وخسارة نقاط ارتكاز مهمة للمبادرة وتوسيع طوق الأمان حول المطار.