أمضوا العرض كلّه يبكون حتى انتفخت عيونهم. انتهى العرض، عاد الأطفال من الشاشة التي ابتلعتهم إلى الشارع المعتم، عادوا منتحبين على هذا الطفل الصغير الذي عاش كل هذا البؤس، متمسّكين بفستان جدتي كي لا يلقوا مصيره. نام الأطفال تلك الليلة وبقيت الشاشة الكبيرة تصطاد أحلامهم، والصوت القوي يطنّ في آذانهم. ظلوا يحدّثون عن «ولدي» ومصيره، حتى أتت الحرب وابتلعت أولاداً آخرين، أما جدتي فلم تعرف السينما بعدها، ورحلت عن هذه الحياة مزهوّة بأنها اصطحبت أطفالها الى سينما بلازا.

رحلت جدتي وبقيت السينما في مكانها. بوابة حديدية حمراء تُقفل عند السادسة مساءً بسلسلة حديدية تدل عليها، والاسم يعلو البوابة بالأحرف الفرنسية «cine plaza». كانت الفرنسية رائجة في الخمسينيات. في الداخل يخيّل إليك أنك تقصد مبنىً سكنياً قديماً، لا شباك تذاكر قبل الصالة. مجرد غرفة ضيقة إلى يمينك ورجل خمسيني يطل عليك من خلف قضبان من الألومنيوم الفضي. إنه الموظف الوحيد منذ عشرات الأعوام. غرفته تحتوي على كل متطلبات الحياة اليومية: صور القديسين، روزنامة مار يوسف، ودفتر بطاقات. بطاقة الدخول عبارة عن ورقة زهرية اللون، لا يدوّن عليها شيء، كأنها نوع من الإثبات أن زبوناً مرّ من هنا. تتجول في المدخل، فتصادف ملصقات ترويجية من كل حدب صوب، أكثرها من فئة الأكشن، وطبعاً توجد أفلام إباحية، ولافتات كُتبت بخط اليد، بألوان مختلفة عن لائحة الممنوعات كالتدخين، وإدخال المأكولات والمشروبات.

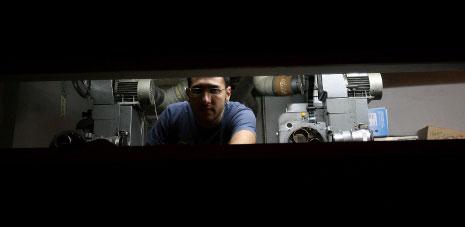

الشاشة كبيرة جداً رغم رداءة الفيلم الذي يُعرض والفيلم ينتظر مقعداً واحداً ليشغر حتى يبدأ شريطه بالدورانفي الأمام، قبل الصالة بقليل، تُرك براد مرطبات قديم، وإلى يساره يوجد جهاز لبث الشريط السينمائي القديم، مقاس 35 كما يخبرك الموظف بفخر. السينما عبارة عن صالة واحدة بطبقتين: الأولى هي «الشرفة»، والثانية تنزل اليها ببضع درجات. مقاعد بلاستيكية بلون رمادي وسقف مهترئ يبعث رائحة نتنة. المكان لم يمسّه ضوء منذ عشرات السنين ويشبه الأقبية الباردة. أما الشاشة فكبيرة جداً رغم رداءة الفيلم الذي يُعرض. والفيلم ينتظر مقعداً واحداً ليشغر حتى يبدأ شريطه بالدوران.

تعرضت السينما للقصف واحترقت لكنها عادت إلى الحياة وأعيد فتحها مشوّهة كما حال البلد

يعود تاريخ سينما بلازا في منطقة النبعة ــ برج حمّود إلى أواخر الخمسينيات. وهي سينما شعبية عرفت أبهى أيامها في فترة ما قبل الحرب، حيث كانت مقصودة من عائلات كثيرة. ما قبل الحرب كانت العروض بأوقات ثلاثة: الثالثة بعد الظهر، السادسة والتاسعة مساءً، أفلام عربية، أفلام «كاراتيه»، أفلام هندية وأكشن طبعاً. سعر البطاقة يصل إلى نصف ليرة لبنانية بحسب الفيلم وأهميته. الثلاثون قرشاً تدخلك إلى عالم آخر بالأسود والأبيض، حيث تجول السند والهند عبر شاشة كبيرة. كانت السينما ملاذاً لأهالي هذه المنطقة الشعبية. لم يملك جميعهم تلفزيون في المنزل ولا أجهزة فيديو أو «دي في دي» كما هي الحال اليوم. كانت السينما ظاهرة غريبة بصوت وصورة. تألقت «بلازا» في آخر الستينيات. وكان الفيلم يُعرض لأسبوع واحد فقط، أما الأفلام التي تحقق نسبة مشاهدة عالية فتستمر في سينما البلد. عناوين الأفلام كانت تترجم إلى العربية ويُعرض ملصق ترويجي كبير للفيلم حيث ترسم فيه الشخصيات ويكتب العنوان مترجماً. أفلام عدة حصدت نسبة مشاهدة عالية: «أطول يوم في التاريخ»، الفيلم الذي شكل بداية سلسلة أفلام الحرب العالمية الثانية بإخراج أميركي، والأفلام الهندية مثل «ولدي» و«من أجل أبناء بلدي»، فضلاً عن أفلام مصرية أشهرها «خلي بالك من زوزو»، وطبعاً الفيلم الإيطالي «من أجل حفنة من الدولارات»، وبطله كلينت إيستوود الذي كان ينافسه على قلوب الجماهير نجم السينما الشعبية بروس لي.

اندلعت الحرب في 1975 وبقيت السينما الواقعة في منطقة نفوذ حزب الكتائب اللبنانية مقصودة على نحوٍ خجول من بعض العائلات، إلى أن اختفى هذا الترف وأصبح الرواد من الشباب العاطلين من العمل، لا شيء يفعلونه في فترة الحرب، فكانوا يذهبون إلى بلازا لصرف وقتهم الضائع. الحرب لم تؤثر في وصول الأفلام الجديدة. راحت السينما تفتح أبوابها من الصباح حتى المساء وبنظام عرض متواصل، مقابل ليرة واحدة، تدخل الصالة المعتمة صباحاً لتخرج مساءً إلى منزلك المعتم أيضاً. لكن لا أبطال يتقاتلون فيه بصرخات قوية، ولا فتيات يمارسن الحب بشهقات عالية. حتى المقاتلون كانوا يستريحون هناك، في الصالة. استمرت الحرب واستمرت السينما في فتح أبوابها، كان عليها أن تبقى، في أواخر الثمانينيات وخلال «حرب الإلغاء» بين الجيش اللبناني وحزب القوات اللبنانية، تعرضت السينما للقصف واحترقت، لكنها عادت إلى الحياة وأعيد فتحها، مشوّهة كما حال البلد، كما حالنا جميعاً.

بعد الحرب، شائعات كثيرة طاولت سينما بلازا. أقفلت بالشمع الأحمر ثلاث مرات، ودارت حولها شبهات، عرفت حوادث نشل وقتال. واليوم قد لا يعرفها إلا أهالي المنطقة. ابتلعتها التكنولوجيا وموجة السينما الجديدة الملقّحة تجارياً، كما ابتلعت كل الأسماك الصغيرة في المحيط. لكن سينما بلازا بأفلامها الرديئة ما زالت هناك، عند الزاوية، تشبه محيطها الشعبي جداً. عليك أن تتمعن جيداً في المباني المتلاصقة لتميزها. لا أضواء مسلّطة نحو «بلازا» اليوم، لكنها ما زالت تعرض. لا «فوشار» بنكهات عدة ولا مقاعد جلدية فيها، بل ثمة مقاعد مهترئة وسقف قد يتداعى، وزوار لا يتعدى عددهم العشرين يقصدونها كل يوم، يدفعون مبلغاً زهيداً ويدخلون إلى قبوهم، فيبددون الوقت بما يستطيعون من رفاهية.