والعنوان كما نعرف هو العتبة النصيّة الأولى التي تنقلك إلى مرمى الهدف، إذْ نستشفّ منها المدى الأبعد، لذا، بمجرّد قراءته، تصبح على أهبة الاستعداد للتّقصّي عن الخفايا اللّذيذة فيه، والعتبات النّصّيّة كما ذكر الناقد والأكاديمي المغربي حميد لحمداني «مداخل مؤطّرة لاشتغال النّصّ وتداوله، لأنّها تحدّد نوعيّة القراءة، بما لها من تأثير مباشر في القرّاء، فهي تضع النّصّ منذ البداية في إطار مؤسّسة ثقافيّة أدبيّة».

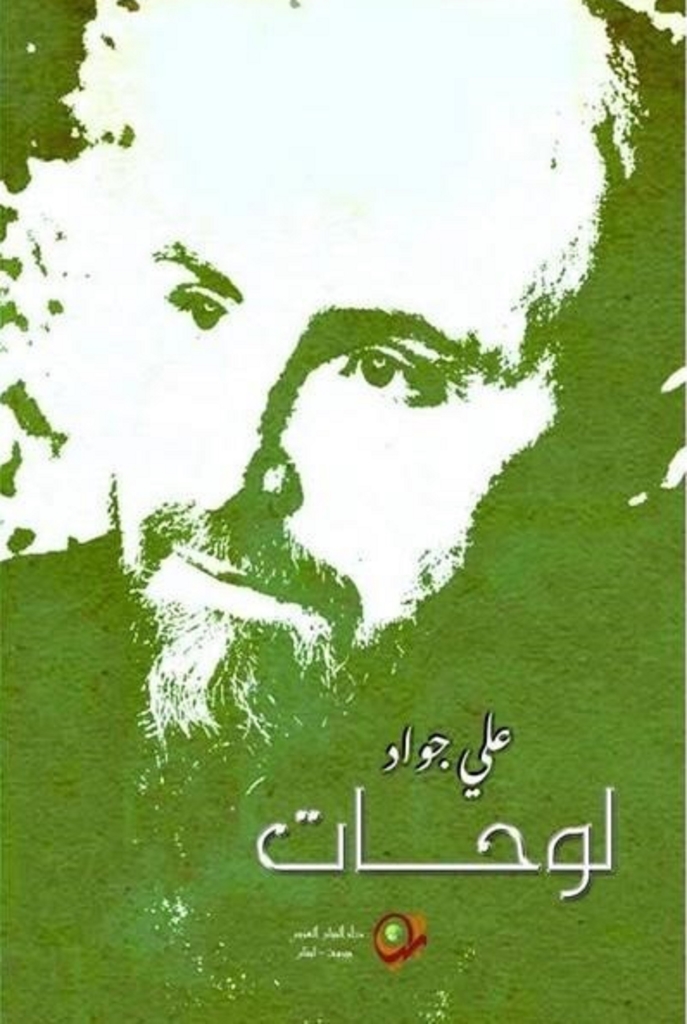

حين تقرأ العناوين التي تشكّل علاماتٍ سيميائيّةً دالّة تتضمّن الفكرة الغالبة في النصّ، تلتمس الجوّ العامّ الذي ستكون في رحابه، وتستشفّ رؤية الشّاعر إلى العالم: «صعود إلى المعنى، أحتاجك، أنتِ، ليت لي بلاداً، وحده ملقى في النّور، ستشرق، شرق وغرب..». وهي بعض عناوين النصوص الواردة في لوحات، إنّها تجعلك تدرك مباشرة أنّ الشّاعر يعيش قلقَ الوجود والمصير، تؤرّقه قضايا الكون بأشكالها كافّةً، كالحبّ، والأنثى، والوطن، والإنسان إجمالاً، وهذا يظهر تأثير ثقافة البيئة فيه. لا أدبَ حياديٌّ، ولا كتابة من أجل الكتابة، إنّه مخاضُ صراعات بين الإنسان ونفسه ومحيطه في الوقت ذاته. لذا، تجد الشاعر يدعو دعوة غير مباشرة إلى إعادة تشكيل فكر المتلقّي، حين يعرّي صورته أمامه، لتكون هذه التعرية مدخلاً إلى الحقيقة المحضة التي لا تعرف التباساً «هذا وجهي يا أخت من هجراتٍ/ أنا الشّبح المسافر إليكِ، المراهنُ على الرّيح/ الحالمُ بورد وجنتيكِ، وبانكسارِ السّلاسل».

كان للأنثى حضورٌ وارفٌ لديه ولعلّه الأبرز، والجميل أنّ النّظرة إليها تخطّت المحدوديّة والمادّيّة، لتراها بعين الحياة الشّاسعة لأنّها التي تمنح الحياة. والرائع ذلك الرّبط الدّائم بينها وبين الطّبيعة، ففي كلّ مرّة يتحدّث عن الأنثى تجده يستحضر أرقّ عناصر الطّبيعة، ليتحوّل النّصّ أغنيةً تتدفّق كنهرٍ رقراقٍ عذبٍ، وكأنّه بذلك يماهي بين جمالهما معاً، وهذا ليس غريباً، أليست الطّبيعة أمّ البشر؟ «خذي الحروفَ إلى حيثُ تسدلُ اللّيالي ضفائرَها/ على سهولٍ رقصنا فيها/ حبٍّ كسرَت أغلالَ كفّيهِ قبلةٌ/ كنّا وكانت السّنابلُ تتكلّمُ لغةَ الشّمسِ/ وارتكابُ القصيدةِ فعلَ التّنزّهِ داخلَ الفصولِ/ محيّاكِ زهرةُ اللّوتسِ الأنيقةُ/ وعلى أنفك الصّغيرِ القمرُ فضّيٌّ/ غزالةٌ تعدو/ اتركيني في كتاب كفّيكِ حلمَ نهرٍ/ تحميه ضفافُ الزّنابقِ...».

وللوطن أيضاً حضوره الشّفيف، يختصرُ حلمَ الإنسانِ بالأمنِ والأمانِ والاستقرارِ، خصوصاً أنّ الشّاعر يعيشُ في الغربة، وربّما ولّد هذا الأمرُ لديهِ شعوراً بالأسى على أرضٍ تقاسمتها الأهواءُ والمصالحُ الماديّة، وحكمها منطق السّطوة في غياب العدالةِ المرتجاة. مع ذلك، ما زالَت تسكنه، رافضاً فكرةَ أن تترَكَ في أيدي الطّغاةِ يتناهبون أحلامَها، ويحرقونَ ذكرياتِها ومجدَها. لذا يخاطبُ بيروتَ قائلاً: «أحبّكِ حبّاً يشبهُ اكتمالَ قمرٍ سعيدٍ يوقظُ الباحاتِ/ كتاباً يشبهني يذوّبني فيه ويشعرني بالأمانِ/ أغلقُهُ وأبتسمُ كما أغلقُ بيتي بابَ في المساءِ/ أحبّكِ وليتَ لي بلاداً/ كوني لي البلادَ والميلادَ».

تؤرّقه قضايا الكون كالحبّ، والأنثى، والوطن، والإنسان

أمّا البُعد الإنسانيّ فكانت له المساحة الأكبر، وما ذلك إلا دلالةٌ واضحةٌ على اكتمال الإنسان في نفس الشّاعر؛ إذْ يفلتُ نفسه من إطار المحدوديّة المختنقة، ويحتضنُ العالمَ بقلبه، فلا يمكن أن تتجزّأ الإنسانيّة، كما لا يمكنُ أن لا ننصهرَ فيها إن أردنا السّموّ الأخلاقيّ وأن نكون حقيقيّين، لذا شكّل هذا الأمر عند علي نقطةً مهمّةً ومحوريّة، وهو حين تطرّقَ إليه أشارَ إلى كونيّة الإنسان، واتّساع رقعة انتمائه واندماجه، فلجأ إلى المفردات والمخلوقات الرّاقية: «هنا يبدأ المعنى.../ هنا.. في أحداقِ طفلٍ يمرنُ العشب/ ويطيعُه النّور في كتابة المجاز/ إسوارةٌ مكسورةٌ في يد الشّرق/ أرى شعوباً تعتقل الماء/ لقد احترق خوفه، فلا هاجسَ للّذي مزّق الظّلام/ وتحرّر من غموض الفراغ الدّائريّ، غير الإيغال في كنه الوجود...». لقد حلّقَ علي وهو يتخلّص من سلاسل المكان والزّمان، ومن حتميّة بعض القواعد والأنظمة، فلا شيء مطلق، ولا ثبات «مزّقتني الحياةُ إرباً، فغنّيت أغنيةً للأرضِ/ بيوتي كثيرةٌ خارج ذاك السّرب/ لأنّ بيوتي كثيرة خارج ذاك الوطن...».

وعلى الرّغم من زحمة الوجع والحزن، والمخاوف، ظلّ الشّاعر يصرُّ على الحياة، ويرسم طريق الأمل بأدواته الخاصّة، يمسك بإزميل المعنى، ويحفر عميقاً في صخر المجاز، ليصوغَ الفكرةَ بأسلوبٍ سلسٍ شفّافٍ بسيطٍ خالٍ من التّعقيد، محرّضٍ على الشّعور الجارف بكلّ حرفٍ. علي جواد يكتب بإحساسه العالي، حتّى تجد نفسك مأخوذاً بكلّ حرفٍ، وكلّ مفردةٍ، يسكب روحه في نصّه فيأسر روحك، ويقنعك برسالته السّامية الّتي آمن بها «سأدفنكما أنتَ والماضي، سأحيا من جديد/ سأحيا من جديد».