وصلت إلى باب المسجد، انحنيت لأخلع نعلي فانشق قلبي عن خواء مخيف، قلت أتوضأ، ثم مرقت بين منتظري الصلاة وصوت مقرئ القرآن يمزقني: فلا اقتحم العقبة؟

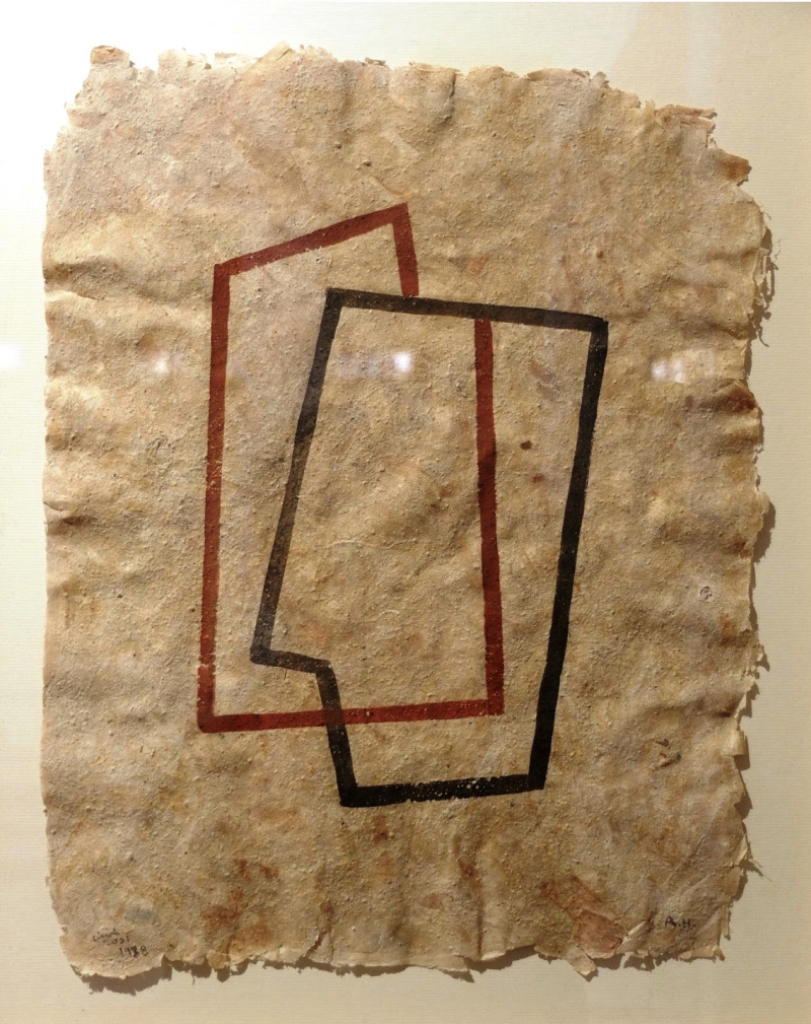

آدم حنين ـ «بدون عنوان» (أصباغ على ورق بَرْدِي ـ 1988)

أتفهم تلك الآية؟ إنها تشعل بي غضباً خفياً، فأنشغل عنها بالتفكير في شيء آخر كالطعام كثيف الدهن والنساء عظيمات المؤخرة، وأن لا مفر من تعاقب الليل والنهار، تلك العبارة توحي بالسهولة، وتخفي شيئاً آسراً عصياً على الاختراق، كأن لا نعيم إلا في المستحيل.

تعثرت في أحد النائمين المطويين كطي السجل في الصحف، اعتذرت، لكن النائم لم يستيقظ، بدا كما لو كان غارقاً في بحيرة من تعب، كلما تذكرته، ارتفعت في صدري نيران الحقد، تمنيت لو حصلت على نوم كهذا، يلفه الصمت والسكون، يرفع المشقة والقلم والأسئلة.

انتظرت أن يغسلني سيلان الماء وطزاجته، لكن لا شيء، عدم على عدم. لا الماء يرق القلب، ولا الأذكار تبلل اللسان، أو تعيد وصلي بالله. انتظرت حتى يأتيني في صلاة السنة، لكن ما إن رفعت يدي للتكبير، حتى انطلقت ضرطة صغيرة، حاولت إنكارها، اعتبرتها علامة رفض ساخرة، لم أعد إلى الميضة، بل إلى باب الخروج، ارتديت حذائي. لم يلحظ أحد نكوصي، تظاهرت أني نسيت شيئاً ما، ومنحت أملاً لمراقبين وهميين أني سأعود.

حُمت حول أسوار المسجد كَلِص، طُفت حوله عدة دورات، حتى انتهيتُ إلى الجلوس متكئاً على السور، لم تكن صلاة العشاء قد أُذن لها بعد.

قرصني الجوع وزاد من خواء ألمي ولا معناه، فكرت أن أشتري رغيفاً سميناً ساخناً، لكن أذني وروحي كانتا معلقتين بالمسجد، كان للمقرئ صوت عذب، طالما فتنني، لكن حينها، كان قلبي مغلقاً كخزانة صدئة ومنسية، خبيئتها مخيفة، فلا أعرف ما وقر فيه: نور أم أفاعي، الله أم خواء الخذلان.

عند الأذان، سألني شحاذ أن أعطيه مما أعطاني الله، فأشرت إلى قضيبي، ثم ندمت، هرولت وراء الشحاذ المذهول والساخط، أعطيته خمسة جنيهات، هي كل ما تبقى في جيبي.

راقبت المارة بعين لاهية وحسودة، أما القادرون على الدخول إلى المسجد فكنت أرشقهم بعين النقمة، وددت لو منعتهم.

أقيمت الصلاة ولم يُقم شيء في قلبي، حاولت التباكي مع سماعي للتكبيرة الأولى. ثم حاولت مجدداً مع هذا الصوت البطيء والحزين، لبسملة الفاتحة، لماذا تأتي الاستعاذة قبل البسملة؟ أفكرت في ذلك من قبل؟ بسم الله، لكن ما اسمه حقاً؟

انتظرت الفيض من الرحمن، والقبول من الرحيم، ثم بلغت اليأس التام مع انتهاء الصلاة، وكدت أن أرحل، لكن شيئاً غامضاً تدفق من شق خفي في قلبي، ربما غواية الندم على ما فاتني من اللذة، هرعت من جديد إلى داخل المسجد، قلت سأصلي مع أول جماعة.

توضأت فشعرت بلذة تساقط الوسخ الوهمي عن جسدي، أطنان وأطنان، لأي ذنب؟ صليت بخشوع بالغ. لم أنجح في البكاء، لكني شعرت به حاضراً، رقيقاً، يعفو ويغفر ويتفهم. أفكر الآن، أن من السذاجة ربط وجوده دائماً بدموعي في السجود. قلت: يا حي، يا حي، يا حي. احي موتاك فالأمل شح، يا قيوم، يا قيوم، يا قيوم أقم نجواك، فأنا ضئيل الهمة والإرادة، لا مكان لي في الأرض، فكيف تنزع عني السماء؟ الطريق شديدة الوعورة، فكيف أخطو إلى ما لا سبيل إلى معرفته.

لم أقل هذا كله، أنت وضعته على لساني، كسنة الأفيون. بل صرخت: يااااارب. صرخة عفية ويائسة، جرحت حنجرتي العطشة، ربما لهذا لم تمكث في الأرض ولم ترج السماوات، أفعلت؟ لكنها أذهلت المصلين والذاكرين والنائمين الغرقى، وللحظات كأنها سمرت كل شيء في مكانه، الأرض والزمن والناس. شعرت بالأبصار تحرق جسمي، وانغرست النظرات المحدقة كسكاكين، كأنهم يسمعون الكلمة للمرة الأولى، في مزيجها العجيب الذي جمع بين الأمل واللوم.

أنهيت الصلاة مسرعاً وخجلاً، رأيت رجلاً ضخم الجثة، يرتدي جلباباً أخضر مرقعاً، عنفني بيديه الغليظتين: «تأدب في بيت الله». هل احتجت إلى يده لأدرك غلظته؟ أعرف غلاظ القلوب من أعينهم التي تشبه الأحجار، ومن هذا العجز الذي ينتابني في مواجهة روح من الإسمنت.

كنت أرتعش والكلمات تخرج من فمي:- أمن الأدب أن تضربني في بيته؟ دفعته بيدي، كان كل ما أقصده أن يكف أذاه، لكمني بغل شديد في صدري وهو يصيح: «أترفع يدك على رجل كوالدك؟» قلت متلعثماً، مستجدياً باليتم: «والدي لم يضربني حتى وفاته».

تجمهر المصلون، وأيدوا الرجل الذي صمم على طردي، تشبثت يائساً بالأرض، قرفصت قائلاً: «لا أحد يملك أن يطردني من بيت ربنا» ثم لذت بالصمت بعينين خشبيتين، جذبني المصلون من يدي، تثاقلت أكثر، لو قمت لانتهى كل شيء، أربكهم صمودي، سبني الرجل، نعتوني بالجنون، لكنهم استسلموا وأبعدوه في النهاية. ولم يرتق انتصاري الصغير مزق كبريائي.

اقترب مني شيخ الجامع. رأيت في عينيه شفقة، لم أدر إن كانت زائفة أم حقيقية، ربّت على كتفي، قال بصوته الهادئ: «ما بك؟»

ترقرق حجر الدموع في عيني قليلاً، بدوت يائساً ومنهكاً، جلس بجواري، فسألته طمعاً: «لقد زنيت يا مولانا.. أهلكت؟» كنت أنتظر حديثه عن باب الله المفتوح للتوبة الصادقة، لكنه حدق في عيني طويلاً، قبل أن يخبرني بصوت مشفق: «لن تسلى ما فعلت.. فقد ذقت حلاوته. اسأله الرحمة».

انزعجت مما قاله، قلت في سري: «ينعل أبوك»، ولم أخبره عن سؤالي الحقيقي الذي لو شق شفتي لانتهيت: «أيغفر الله لقاتل أمه؟»

خارج المسجد، نظرت إلى القمر، كان يتوسل، وكنت غاضباً، لكني رققت لحاله وعفوت، هطل المطر بغزارة بالغة، لترتاح مثانة السماء.

خرجت مصمماً ألا أعود إلى ما فعلت لأثبت لـ «أعمى البصيرة» أن الله ملك الملوك، لن يعجزه أن يمنحني الإرادة.

كان الصقيع يرجف جسدي، والمطر يوقظ تربتي الجافة والخشنة من سبات عميق. انهرت في البكاء، بكاء بدا لي أكثر غزارة من المطر، دون أن أفهم له سبباً، كان يروي بذرة شوقي إلى المجهول، بذرة تنمو بشق تربة صدري، كرهت هذا الألم، فقد كان عصياً على الفهم، وسيظل، شوق يحيل العالم إلى لغز ومكابدة، ويزرع بي أن كل شيء عدم، أيمكن لشخص مثلي، بسيط العقل، فقير الروح، ضعيف الإرادة أن يعرف السعادة، أو ماذا تسمونها؟ الخلاص؟ لا أظنها كلمة دقيقة. فأمي المنتحرة المحترقة مشجوجة الرأس مفتتة العظام، وجدت طريقاً صعباً للخلاص.

ما أن فرغت من بكائي، حتى شعرت بصفاء روحي، فتمتمت بأدعية التوبة: «أثق بك وتبت عما فعلت، وندمت، لا تصدق هذا الشيخ أرجوك».

لحظتها شعرت بأن الهواء نبيل، قلت: مثل أنفاس الله. فلتستغفره، فليس كمثله شيء، ولتحذر مما تضعه على لساني. كدت أمسك برضاه، كأني كنت أرى كل شيء للمرة الأولى، الشوارع السيئة في عيني أصبحت بساتين، والناس الضالعة في القسوة والتشنج، كانوا كإخوتي في أبوة الله الشاسعة والحنان المجاني في الدنيا المهلكة. قلت: فراديس الله في كل مكان إذا ما أمعنا النظر وجنته جد قريبة. كنت أشعر بأن قوة إرادتي طاغية كإرادة الكون، لكن ما أن اقتربت من بيتي قبيح الهيئة، حتى فككت الكهرباء أوصالي.

حملقت بنافذة ثريا المجاورة لنافذة أمي، ثريا ليست جميلة، بل شهية وعطرها النفاذ المخلوط عند عطار يملك ناصية الخير والشر يفتك بي، ورغم أن لا أثر له في الهواء، إلا أني كنت أحفظه في سويداء القلب.

تشبثت بإرادتي، وبدأت في تلاوة عدية ياسين.

صغيراً وأنا ابن سبع، حفظت القرآن كله على يد أبي قبل أن يلتهمه قطار، ثم أكلت الدنيا مني النصف، ثم نصف النصف، لكني تشبثت بالربع الأخير ومتفرقات منجيات، قابضاً على صلتي بالله، أعرفه منذ صغري، يستحوذ على قلبي وعقلي وروحي في هداي وضلالي، دون شيخ أو مريد، لا يفارقني ولو عصيت، لولاه لفزعت من ظلي، وانقضى أملي في أن يمر الليل والنهار بلطف، وأكلتني سباع الدنيا أكلاً.

عدية ياسين لم تنجني، تراجعت عن الصعود إلى البيت، وعدت إلى المقهى، قلت: سأطلب عناباً مثلجاً، كي ألطف سريان النار، وسأشغل بالي بالاستغفار فأنسى التفكير في ثريا، جلست ولم يكن العناب كافياً. انطفأت النار، فالتهمتُ الرماد، وتعلقت عيناي بنافذة ثريا، وتكدس أنفي بأثير عطرها الوهمي.

ثم ظللت أذكر ثريا، الحلوة، الشهية، الطعمة، بيت اللذة، بيت النار، الصارمة اللعوب، خادمة الفراش، بوابة الدنيا، ابنة الحظ، لم أحص أسماءها من قبل.

ثم صعدت، كانت ترتدي كومبليزون أسود يكشف شق الثديين كصراط مستقيم، دفنت وجهي في صدرها المهيب وغبت.

* فصل من رواية للكاتب والصحافي المصري تصدر قريباً عن «دار العين»