تتحوّل الحكايات إلى ما يشبه حكايات تراثية من التاريخ العربي والإسلامي

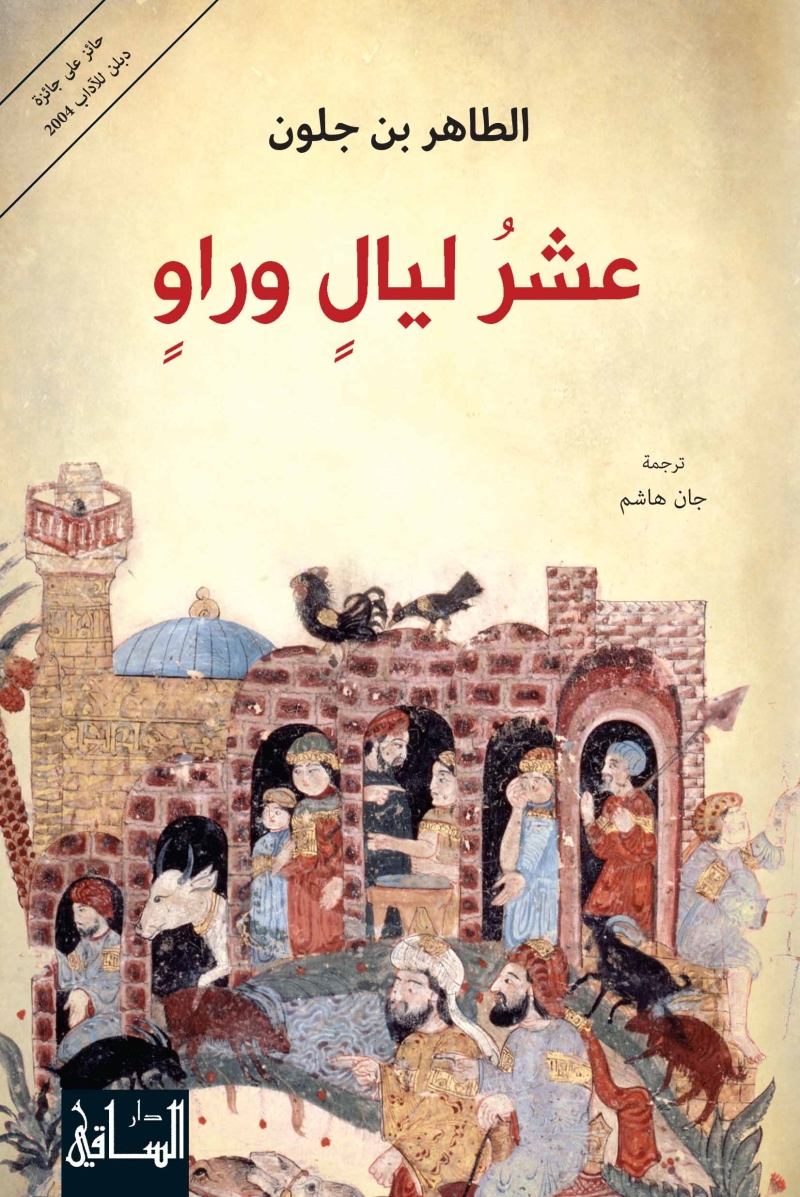

في تقديمه للكتاب، يشرح مؤلف «ليلة القدر» (جائزة غونكور لعام 1987)، علاقته بالحكايات الخرافية التي تعرّف إليها في طفولته عبر فضيلة، الأخت غير الشقيقة لجدته، التي كانت تروي تلك القصص له ولشقيقه، ليكتشف لاحقاً، بعدما تعرّف إلى النسخة الأصلية من «ألف ليلة وليلة» أنّ فضيلة كانت تستقي الحكايات منها، ولكنها «كانت تهمل المقاطع الأكثر مجوناً. فهي كانت تراعي وضعنا وإن كانت تعلم على الأرجح أننا قد نهتم أكثر بأخبار عربدات الأمراء والشياطين». في المدرسة الفرنسية، تعرّف بن جلون إلى حكايات بيرو، التي كانت مدرّسته بوجارينات تحرص على قراءتها للتلاميذ، من الكتاب الشهير المزين برسوم غوستاف دوريه. ثلاثة مصادر لحكايات خرافية، تعتبر أساس السرد القصصي والروائي العالمي، حملها معه بن جلون (1944) كلّ تلك السنين قبل أن يقرّر التسلل إلى عقل عمّته فضيلة، متخيلاً كيف كان يمكنها أن تروي حكايات بيرو لو أنها عرفت القراءة والكتابة، متقمّصاً إياها في مزج بين شخصيتها المحببة إليه، وشخصية شهرزاد، راوية حكايات «ألف ليلة وليلة»، معملاً قلمه في عشر حكايات لبيرو، معيداً روايتها وتشريقها، محوّلاً مسرح الأحداث إلى بلدان عربية وإسلامية، لأنّه «آن الأوان لرواية هذه البلدان بعيداً عن سمات الفاجعة والمأساة ومن خارج سياق التعصب والإرهاب وما توصم به» بحسب مقدمته.

في «عشر ليالٍ وراوٍ» ستحمل «الجميلة النائمة» اسم جوهرة، وسيكون الأمير قيس هو من يوقظها من نومها بقبلة على الجبين، لا على الفم، وسيقبل بها رغم تحوّل بشرتها إلى اللون الأسود لتتخذ الحكاية منحى الحديث عن التسامح ورفض العبودية والعنصرية. أمّا «ذات الرداء الأحمر»، التي عرفت في كلّ الترجمات العربية، لحكاية بيرو، باسم ليلى، بعدما اعتمد للحكاية عنوان «ليلى والذئب» فقد حمّلها بن جلون اسم سكينة، وأطلق عليها لقب «فتاة البرقع الأحمر» مسقطاً الذئب من الحكاية، ليحلّ محلّه شاب ملتحٍ، وكأنه بذلك، وأثناء نقاشه لفكرة الغدر الإنساني، يفكّك رموز الحكاية الأصلية. الأمر الذي سيتكرر في القصص اللاحقة: «أبو لحية زرقاء»، «الهر أبو جزمة»، «الجنيات»، «سندريلا»، «حكيم أبو خصلة»، «الإبهام الصغير»، «إهاب الحمار»، و»الأماني الفارغة».

يحتفظ صاحب «ليلتئم الجرح» ببنية حكايات بيرو الأصلية، لكنّه يمضي فيها بما يتلاءم مع البيئة الجديدة التي أوجدها لأبطالها، فتتحوّل الحكايات إلى ما يشبه حكايات تراثية من التاريخ العربي والإسلامي. لن يكون ثمّة خلاف حول أحقية بن جلون أن يقوم بهذا العمل، فالكتابة في نهاية المطاف هي مساحة للتجريب، كما هي مساحة حرّة للتعبير، وهو في كتابه هذا، ربّما، يحاول اختزال شيء من الفجوة الثقافية بين الغرب والشرق. غير أنّ سؤالاً مهمّاً يبرز لدى قراءة «عشر ليالٍ وراوٍ» وهو عن مدى أحقيّة الكاتب أن يتناول تراثاً أدبياً إنسانيّاً، استطاع عبر مئات السنين أن يفرض حضوره في الثقافة الإنسانية، وتحوّلت رموزه وشخوصه إلى مفاتيح استخدمها مئات المبدعين، في كل مكان، لاجتراح حكايات منها، وابتكار أعمال أدبية وفنية تستند إليها؟! فبن جلون، الذي يأخذ عليه كثيرون تنكّره لأصوله المغربية، ومحاولته الدائمة القول بأنه كاتب فرنسي، لم يستق من حكايات بيرو حكايات جديدة، وجلّ ما قام به هو تشريق تلك الحكايات، لتبدو كطيف باهت للحكايات الأصلية، التي تحمل في طياتها بذور الفكر والحس الإنساني، الذي يصلح لكلّ زمان ومكان، وهو بذلك يقع تماماً فيما أخذه سابقاً على فضيلة حول أنها كانت تعمل خيالها في الحكايات فتصبغها بلون لحظات الوحدة والبؤس التي عاشتها، ليصبغ الحكايات الراسخة في وجدان الإنسانية بصبغة شرقية تقرّبها من أجواء «ألف ليلة وليلة» ولكنها في نهاية المطاف لا تقدّم أيّ جديد، وتظلّ أقلّ تأثيراً من الحكاية الأصلية، وهو تماماً ما سيحدث لو أنّ أحداً اختار أن ينقل حكايات «ألف ليلة وليلة» من صحراء الشرق ليجعل أحداثها تدور في غابات أوروبا وعلى قمم سلسلة جبال الألب.