ــ عندما يكون الدين بحالة ارتفاع مستمرّة، أو يكون مرتفعاً أصلاً من دون أي انخفاض سنوي يُذكر. أما إذا كان الدين على مسار انحداري وما زال ضمن مستويات مرتفعة فيُعتبر حينها من الحالات المُعرّضة للتعثّر التي تنطبق عليها الإجراءات نفسها. وفي الحالة اللبنانية، فإن الدين العام اللبناني يرتفع باطّراد من دون أي انخفاض يُذكر، وقد بلغ مستوى قياسياً في نهاية عام 2019 متجاوزاً 90 مليار دولار. وبشكل عام، عندما تكون نسبة ارتفاع الدين أسرع من نسبة نموّ القدرة على خدمته، يرتفع مؤشّر الخوف من التعثّر. للأسف لبنان يعاني من كابوس تنامي الدين بشكل متسارع من دون حلول في الأفق.

ــ عندما يصبح الكلام عن هيكلة الدين العام أو حتى إعادة جدولته نقاشاً جديّاً كحلّ لا مفرّ منه، فهذا مؤشر جدّي على ارتفاع فرضيات التعثّر المالي. وعند النظر إلى المدى القريب والمتوسط والبعيد، نرى أن واقع الحال مأزوم وضاغط، فاستحقاقات لبنان على المدى القريب والبعيد بالعملات الصعبة والمحلية، مُعرّضة للتعثّر. ويكفي أن نراقب استحقاقات سندات اليوروبوندز لكي نتحسّس دقّة المرحلة الحالية والمقبلة مالياً.

ــ عندما تعيش الدول خارج حدود قدراتها المادية والطبيعية ما يؤدي إلى تراكم ديونها بشكل يصعُب السيطرة عليه يجعلها عُرضة للأزمات المالية.

بيئة استهلاكية لا منتجة

إزاء هذه المعايير، لا بد، أولاً، من التساؤل: هل جلبت توصيات ماكينزي (المدفوعة الكلفة من جيوب اللبنانيين) الانفراج إلى الخزينة اللبنانية والسرور والبحبوحة إلى جيب المواطن اللبناني المتخبّط بواقع الحال؟ هل حدّثتنا ماكينزي عن معجزات اقتصادية لإنقاذ الاقتصاد لا علم لأحد بها؟ جُل حديثهم تركّز على استخدام موارد البلاد الطبيعية لإنعاش الاقتصاد. هذه المفارقة تدعو إلى الاتعاظ قليلاً قبل استقدام التدخّل الخارجي المشروط بإجراءات تقشّفية قاسية على البلد.

لو أجرينا مراجعة لاقتصاد لبنان خلال السنوات الـ25 الماضية، فقد نتمكن من تشخيص الأمراض التي يعاني منها قبل وصف الدواء المناسب. فما الذي حدث؟ أين مكامن الخلل؟ وما هي التوصيات التي قد تسهم في الحل؟

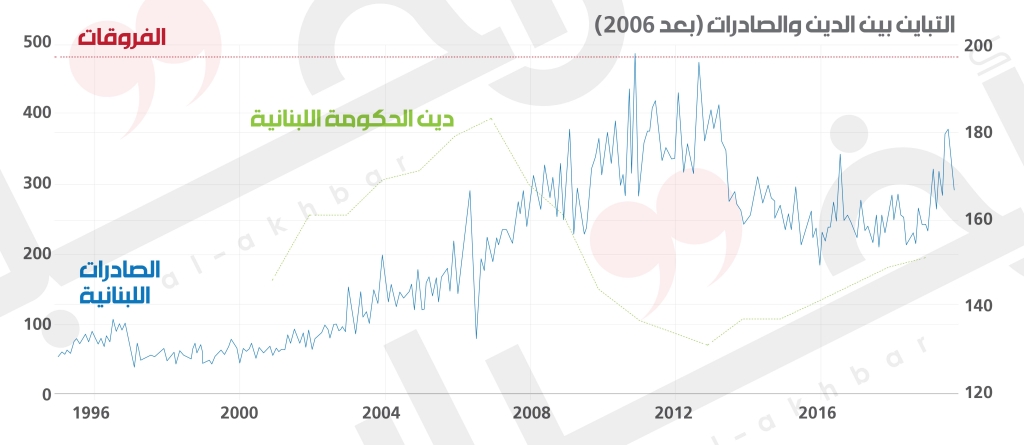

الخطأ الشائع اقتصادياً، هو النظر إلى نسبة الدين من الناتج المحلي فقط من دون الالتفات إلى مؤشرات اقتصادية أخرى لا تقل أهمية أبداً كمؤشّر الدين إلى الصادرات على سبيل المثال. بالاستناد إلى أرقام مصرف لبنان، وصل معدل العجز التجاري السنوي إلى 880 مليون دولار خلال الـ25 سنة الماضية. وبلغ المعدل الوسطي للصادرات 185 مليون دولار سنوياً (0.2% منها صادرات إلى الصين، و2.2% إلى الولايات المتحدة) وهو معدل خجول جداً نظراً إلى قيمة الواردات التي بلغ معدلها السنوي 1065 مليون دولار (10% من الصين و7.2% من الولايات المتحدة). يجب التوقف عند هذه الأرقام وقراءة أسباب اختلال التوازن بين ما نصدره وما نستورده من هذه الدول وغيرها.

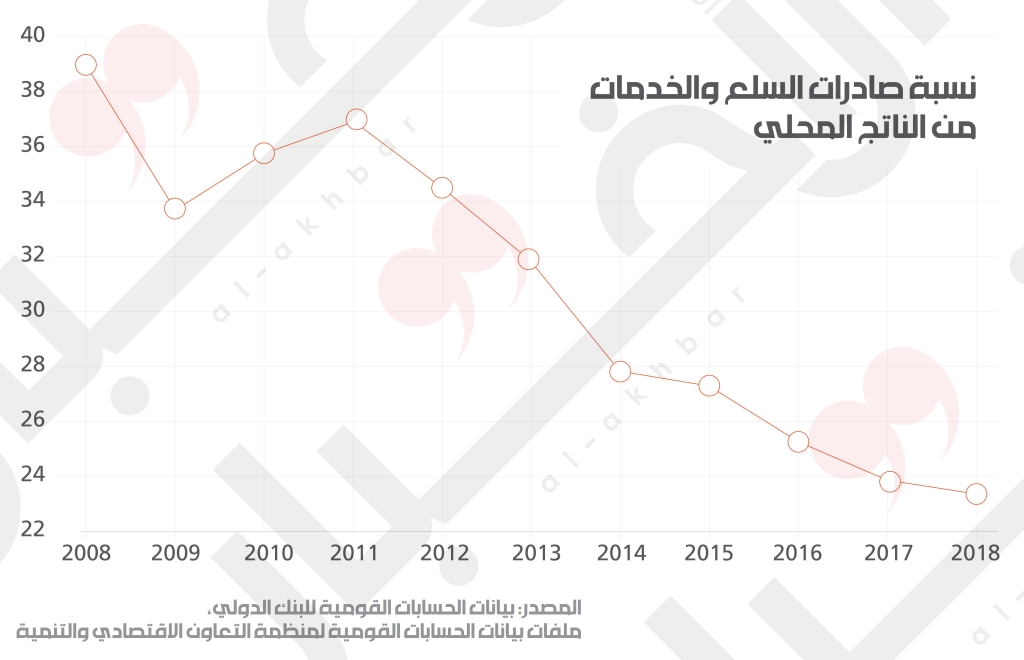

عموماً، تستعرّ الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة لتعديل النِّسب والموازين الاقتصادية بينهما، أما نحن فلا نأبه لمن نصدّر وممن نستورد، وهو أمر مثير للاستغراب عن دور وزراء الاقتصاد، الصناعة، الزراعة، السياحة والخارجية، في رسم سياسات الاقتصاد الخارجي والتصدير. ألم يكن هناك تخطيط وربط؟ اللافت أنه بعد ارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ بين عامَي 2002 و 2004 بدأت نسبة الصادرات بالانخفاض تدريجياً بشكل ملحوظ ومتواصل إلى أن بلغت مستوى متدنياً جداً في عام 2019.

وإحصاءات الصادرات، تدلّ على وجود خلل حادّ الوضوح في الإنتاج، وخلل في تصريف السلع إلى الخارج. وربما ذلك يعود إلى طبيعة الصادرات. فهي في أفضل أحوالها، عبارة عن صناعات خفيفة، فيما الواردات ترمي علينا كل أثقالها. فمن أصل فاتورة استيراد كانت تبلغ 19 مليار دولار في عام 2018، يستورد لبنان منتجات نفطية بقيمة 3.8 مليارات دولار وسيارات وقطع غيار عائدة لها بقيمة 1.9 مليار دولار، وأدوية ومعدات طبية بقيمة 3 مليارات دولار. نستورد أيضاً الكثير من السلع التي يمكن تصنيعها في لبنان مثل المشروبات والأجبان والألبسة والأحذية... أما التداعيات الناتجة عن هذا الخلل، فتكمن في خلق بيئة استهلاكية مستورِدة بدلاً من أن تكون إنتاجية مصدِّرة.

هذا هو واقع الحال اليوم وهذا ما يسهم بزيادة العجز ثم تراكم الدين. إذا كانت الواردات تبلغ 19 مليار دولار سنوياً والصادرات حوالى 3 مليارات دولار، فمن أين سنحصّل الفرق الكبير بينهما بالعملة الأجنبية؟ هذه الأموال استُعملت لتمويل مواد استهلاكية عبر السنين، فيما كانت السياسة المالية للدولة القائمة على تحصيل الضرائب عاجزة عن تعويض هذا الفرق بواسطة مداخيل كافية. هكذا أصبحنا أمام مأزق تراكم العجز واستنزاف الاحتياط بالعملات الصعبة. ومع الوقت وقعنا في مأزق انهيار العملة المحلية بسبب استنزاف الاحتياطات التي تُستعمل للحفاظ على سعر صرف ثابت مقابل الدولار. هذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخّم والبطالة في ظل عدم تحقيق نموّ حقيقي. لتبسيط الأمور أكثر، كيف أن يستمر مصنع ما طالما لا يحقق أرباحاً؟ بالاستدانة فقط ومراكمة الديون؟

أسوأ ما يمكن أن تواجهه اقتصادات الدول أن يكون لديها مؤشّر بالغ السلبية مثل مؤشّر الدين إلى الصادرات الذي تتسارع وتيرة ارتفاعه في ظل ارتفاع الدين وانخفاض الصادرات بشكل متواصل.

فشل استثماري

أيضاً سجّلت استثمارات لبنان الخارجية انخفاضاً ملموساً بعد عام 2010، ربما لأسباب متصلة باندلاع الأزمة السوريّة التي سبّبت ابتعاداً لرؤوس الأموال عن لبنان خوفاً من تداعيات الوضع السوري على الساحة اللبنانية. علماً بأن هناك وقائع عن محاولات صناعيين سوريين لنقل مصانعهم إلى لبنان في بداية الحرب في سوريا، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب هشاشة البيئة الحاضنة لمناخ الأعمال في لبنان، سواء ما يتصل بتأسيس الشركات، هويتها، ملكية المساهمين الأجانب فيها، وضعف البنية التحتية، إغلاق المنافذ البرية، وأسباب عديدة أخرى دفعت السوريين إلى الهجرة نحو الأردن ومصر ودبي وتركيا بشكل أساسي. لبنان خسر فرصة الاستفادة من الاستثمارات السورية في مجال الصناعة وهي استثمارات إلى حدّ ما متطورة كان يمكن أن تخلق الكثير من فرص العمل للبنانيين والسوريين النازحين. وبالإضافة الى ارتفاع كلفة الإنتاج في لبنان (كهرباء، يد عاملة...)، لا بد من الإشارة إلى أن كلفة شحن البضائع من لبنان تُعدّ الأعلى في المنطقة (بعكس تركيا ومصر حيث تتكفّل الدولتان بدفع نصف كلفة الشحن عند التصدير، ما يجعل الاستيراد من هذه الدول أقل كلفة ويعطي منتجاتها تفوقاً من حيث الكلفة والمنافسة)، وهذا ما يخلق بيئة غير مشجعة على الاستثمار في لبنان وبالتالي هروب رؤوس الأموال.

عملياً يعني هذا الأمر إهدار فرصة الاستفادة من العملات الأجنبية ما يزيد من صعوبات إعادة تكوين احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، ويفاقم عليه الضغوط في مواجهة المضاربات على سعر العملة المحلية التي تصبح باهظة الكلفة في أوقات الأزمات والتي تخلق المزيد من العجز والاستدانة لتمويله. لكن لو كانت لدينا منتجات متنوعة وذات جودة وقدرة تنافسية عالية، عندها لا نكترث لتثبيت العملة بالمقدار نفسه، لأن انخفاض قيمة العملة المحليّة سيعود علينا بالنفع من خلال زيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق الخارجية، أي زيادة في الصادرات. قد تكون فكرة السوق الموحّد بين لبنان، سوريا، والعراق، صعبة التحقيق، لكنها فرصة حقيقية مهمة جداً كمرحلة أولى وصولاً إلى توحيد العملة كمرحلة لاحقة.

إهدار الفرصة

وفي ظل هذا العجز السنوي المتراكم وغياب الاستثمارات الخارجية وتدنّي نسبة الضرائب المُحصّلة وارتفاع فاتورة الإنفاق العام، رغم عدم رضى المواطنين عن ضعف قيمة التقديمات الاجتماعية والاستشفائية، كانت هناك بارقة أمل على مدى الـ25 سنة الماضية، تمثّلت بمعدل وسطي عام مرتفع لتحويلات المغتربين بلغ 574 مليون دولار سنوياً ما أسهم في تحسين ميزان المدفوعات، علماً بأنه يُسجَّل عجزٌ سنويّ متواصل منذ عام 2011 (باستثناء عام 2016 حين نفّذ مصرف لبنان هندسات مالية مع المصارف). كان طبيعياً في بلد غير منتج أن ينزف مخزونه بالعملات الصعبة ويستعمل الجزء الأكبر منها لتمويل الاستيراد وتغطية عجز الخزينة وخدمة الدين، إلا أنه لم يكن طبيعياً استخدام أموال المغتربين المودعة في المصارف لتغطية هذا العجز الناتج من دولة ماتت فيها السياسة المالية (Fiscal Policy). وفي ظل عدم القدرة على تغطية الإنفاق العام، تطوّع مصرف لبنان لتقديم سياسته النقدية (Monetary Policy) لتحل محلّ الفقيد، (ثم اضطر أن يتخلّى عن هذا الدور ويتملّص منه في السنتين الأخيرتين مع بدء ظهور علامات الأزمة).

من الأسهل على السلطة التشبّث باستدعاء صندوق النقد الدولي لإخراج لبنان من المستنقع الذي أوقعته فيه

يدفعنا هذا الأمر إلى السؤال الآتي: هل استجلاب الودائع بالترغيب عبر الفائدة هو ما يطمح إليه القيّمون على اقتصاد لبنان؟ أهكذا نبني اقتصاداً مستداماً؟ ثم لنفرض أن يد المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال طاولت أموال المودعين للقيام بثورة إنتاجية على مدى سنوات الهدر المستدام، فهل كانت الأمور لتصل الى ما نحن عليه اليوم؟

مالياً، إن استدانة مليار أو 5 مليارات أو حتى 20 مليار دولار، قد لا تغيّر واقع الحال طالما أن عجلة الإنتاج متوقفة. لذا، فإن هذه الاستدانة تهدف فقط إلى كسب المزيد من الوقت وزيادة الدين ثم بيع ما تبقّى من أصول لبنان في نهاية المطاف.

إعادة الجدولة مجرّد بداية

بداية الحلّ قد تحتاج الى إعادة جدولة الدين مع قطع نسبي للإنفاق العام البالغ حالياً 8 مليارات دولار، بنسبة تتراوح بين 30% و40%، أقله لـ3 سنوات، ثم التخلّص من عجز الكهرباء بأي وسيلة ممكنة (هناك دول عدّة اقترحت المساعدة، لكن الترف السياسي كان دائماً السبب في عدم تقبّل المساعدة. ولا بأس بزيادة الضرائب على الواردات غير الأساسية، بهدف توسيع السوق المحلية أمام المنتجات المحلية والتخفيف من الاستيراد. أما المبالغ التي تزعم السلطة تخصيصها في الموازنات السابقة للإنفاق على الاستثمار (9%)، فهي غير كافية، ويمكن الاستعاضة عنها بفتح باب الاستثمار الأجنبي من باب مشاريع الـBOT والـPPP في مجالات البنية التحتية (وإن كان يجب أن نكون حذرين في مثل هذه الطروحات)... الهدف من كل ذلك، تأجيل مستحقات الديون من قصيرة المدى إلى بعيدة المدى، وذلك لحين البدء بتحويل النظام الاقتصادي الى نظام رابح ومنتج. وقف النزيف وتخفيف الضغط المالي، ولو مرحلياً، يبرّر إعلان ثورة إنتاجية لتحفيز النمو تواكبها حركة تسويق رسمية لفتح أسواق للمنتجات اللبنانية.

أنفق لبنان أموال المغتربين التي شكّلت المصدر الأساسي لمخزون العملات الصعبة على تمويل الاستيراد وتغطية عجز الخزينة وخدمة الدين

هل تساءل وزراء النقل والسياحة عمّا يمكن فعله لجلب أكبر عدد ممكن من السياح بكامل عديدهم (من جميع أنحاء العالم) وعدّتهم المالية (عملات صعبة) وما الدور الذي تستطيع لعبه شركة طيران الشرق الأوسط والسوق الحرة لدعم هذا الهدف؟ للمزيد أنصح الوزراء بمراجعة ماذا فعل رئيس رواندا في هذا المجال عبر حملة Visit Rwanda. هذا كله متاح وغير جديد، أما إذا أردنا المزيد فهناك الكثير. في هذا الإطار، كل القطاعات بحاجة إلى ثورة على واقعها الحالي. صناعياً، يجب تأمين المواد الأولية غير المتوفرة بدون قيود جمركية واليد العاملة الفنية والكهرباء المدعومة. هذا أقلّ ما يمكن تقديمه لترميم القطاع الصناعي في لبنان (ألمانيا واليابان من الدول القليلة جداً التي كانت حساباتها الجارية إيجابية وذلك بفضل القطاع الصناعي). زراعياً، حان الوقت أن تستغلّ الدولة زراعة الحشيشة عبر السيطرة عليه (الشراء حصراً من المزارعين) وتصريف الإنتاج للشركات العاملة في المجال الطبي أو استدراج الشركات الكبرى الرائدة في هذا المجال (ولا سيما الشركات الكندية) للاستثمار في صناعة الأدوية في لبنان. أما بيئياً، فقد حان الوقت لاستغلال التلوّث عبر فرض ضرائب تصاعديّة على الملوّثين (والحد من التلوّث بكل الطرق الأخرى المناسبة)...

للأسف حين تكون مسألة تشكيل حكومة أقرب للمعجزة فكيف نأمل في انتشال بلد من دمار اقتصادي ومالي؟ هذا هو نموذج لبنان المعتمد على الاستهلاك المستورد، ما يكبده أكلافاً باهظة سنوياً. صادراته خجولة نتيجة ضعف الإنتاج الزراعي، الصناعي، والخدماتي، وهو يطلب من العالم أجمع المساعدة. هي دولة تقول أريد المزيد من الديون الخارجية بعدما استنفدت مدّخرات المغتربين (وهذه جريمة للتعمية على الفشل الاقتصادي) بعد تعب وشقاء وإذلال وأمراض وتهديدات وهجرة أبناء اعتقدوا يوماً أنهم عائدون. يبدو أنهم أساؤوا التقدير إذ اعتقدوا أن الغدر سيأتيهم من دول المهجر فإذ به يأتيهم من ذوي القربى.

*باحث اقتصادي في جامعة باريس ١ - السوربون