(رسم: ميليسا شلهوب)

نبقى مع فيلم «المعضلة الاجتماعية» حيثُ يمكنُ القول في البدءِ كان السّحر، على هذا يجمعُ أبطال المَساق التوثيقي في الفيلم، وهم ليسوا أيَّ موظفين عابرين تركوا تلك الشركات الكبرى، حيثُ الوظيفة الحُلُم في دعاية التنمية ما بعد الصِّناعية ومجتمعاتِها. خبراء التصميم البرمجي في شركات عملاقة مثل «غوغل» بينهم عالم الحوسبة الافتراضية جارون لانييه، والمؤلف شوشانا زوبوف، ومديرٌ سابق في فيسبوك، وخبيرة البيانات كاثي أونيل، يُحدثوننا عن البدايات، والطريقة الأوّلية التي تأسَّست فيها تلك المواقع، في طورٍ لم تكُنِ الخوارزمية فيه قد أحْكَمت بعدُ سيطرتها على ميكانيزمات الإعلان والترويج وكيفَ تقضي أطول وقت هنا، وصولاً إلى الإدمان السُّلوكي، الذي يُمكنُ ترجمتُه نفسياً بـ«كيفَ أفعلُها ثانية حتّى تستمرّ لوقت أطول». نبقى مع السّحر وأقنعتِه، إنّما بعد ذلك التقديم الوظيفي للعمل، يأتي دور المساق الثاني فيه، وهو المَساق الأكثر درامية، لينقلَنا إلى مرآة ما نُمارسُه ونخضع له في حياتنا اليومية بمجرّد أنِ استيقظنا من نومنا. فصباحُ البشرية جمعاء أصبحَ على الشكل التالي «قسمٌ يَعجَلُ إلى تفقّد هاتفه والإشعارات قبل أن يبولَ، وقسم ثانٍ يتفقّدُها أثناء تبوُّله».

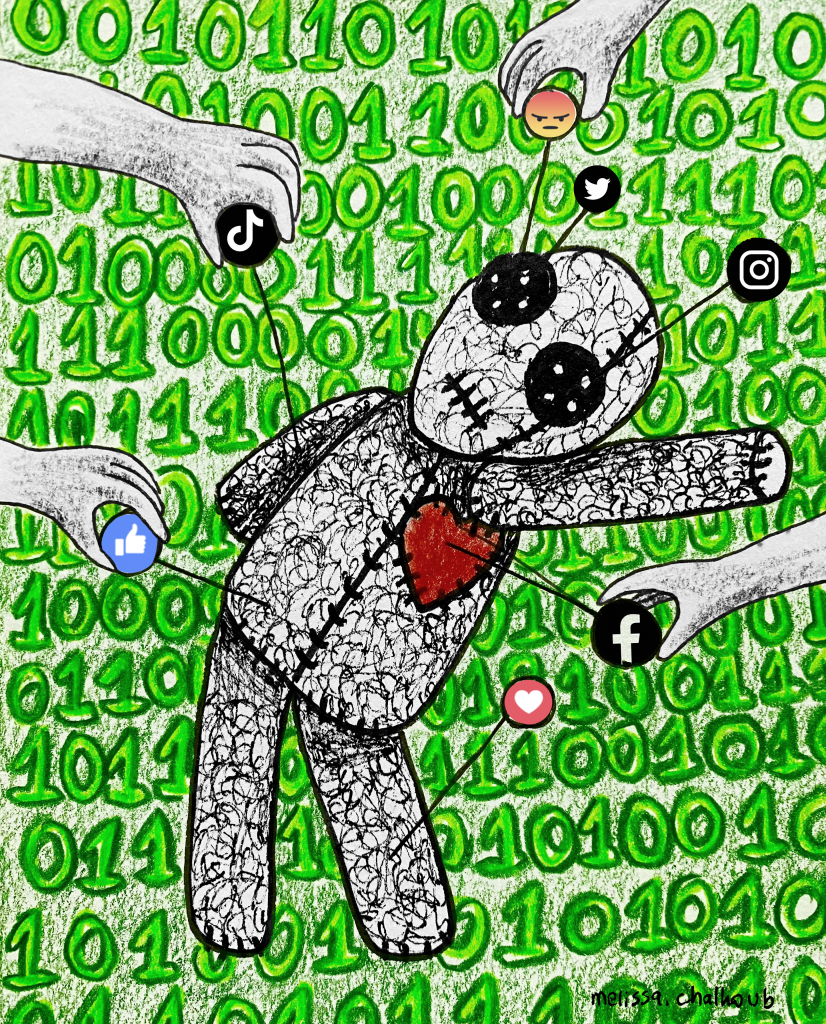

مع المساق الثاني الذي يَتَعشّق بالأوّل، الأبطال ليسوا موظفين أنيقين هذه المرّة سواء ما زالوا في مكاتبهم، أو قرّروا الانشقاق، على عكس ذلك، فالبطلُ هو المُشاهِد العادي، المُدمِن، على تنوّع حدود ودرجات إدمانِه، الذي ستنتابُه مشاعر الذّنْب ما إن يرى نظيرَه في الفيلم- المرآة حتى يتمّ التحكُّمُ به، وتصويره على هيئة «دُمية فودو» باستعارة موغِلة بأشد أنواع السحر الأسود أَذى. يستعين ساحر الفودو الأعلى على موضوعه بطوطَمٍ صغير، قبل أن يُعْمِلَ به دبابيسه، فإذا نسّقنا طرفي هذه الاستعارة على اعتبار أنّ صُناع الخوارزمية هم الساحر الأعلى، وتعويذة الدبابيس هي الإشعارات التحفيزيّة التي تنصبُّ على مراكز المُكافأة في الدّماغ، وتجعل فِكاكَنا عن وسائل التواصل أكثر صعوبة، فهل من داعٍ لنقولَ: إنّ الطوطَم المُستضعَف أو المُستَهدف من وراء كل تلك الحِيلة، ليسَت إلّا الأنا البَشرية التي تُشاهِد ذلكَ العَمل، أو تكتب وتقرأ عنه الآن؟

في التّشريح الاقتصادي الحديث، قِيلَ الكثير عن مَفهوم «صنميّة السِّلعة» وجاء التّشديد على مفهومٍ جدليٍّ آخر حَوْل «اغتراب الإنسان»، سلعةٌ أشدُّ صَنَميّة من جهة أولى، إنسانٌ أكثر اغتراباً على الجهة الثانية، وفي الوقت الذي نعتقدُ أن تشريحاً مثل هذا سينزع قناعَ السّحر وتعاويذه، نصطدم بواقع أثيريّ أصلب للقدرة الماليّة التي تُثيرُك بمقولة «إنّ تسجيلَ الدّخول في هذا الموقع مجاني» لا لشيء، إنما لتكشِفَ أنّكَ أنتَ السّلعة المُراد بيعُها، من خلال مُستوعَبات الـ DATA الذي يَنحتُها لك على مَهَل، ويُراكِمُها عنك في الثّانية وفي السّنة، «اقتصاد الكليك/ أو النَّقرَة».

بعد كلّ ما سبق ماذا عن المواجهة؟ هل يمكنُ الحديث عن تحصين لحياتنا اليومية بإسعافات أوّلية بعيداً عن فوبيا التكنولوجيا، وأنّ الأولويّة لا تتّسق على قاعدة واحدة بين الجميع، إذ هناك تفاوت استهلاكي واستغلالي بين دول المركز الرأسمالي ودول الأطراف، ووسائل التواصل غير حياديّة؟ وما مدى نجاعة مواجهة الخوارزمية على الصعيد الشخصي مع الفوارق العمرية بين المستهلكين، بملاحظة سريعة لا تبدو مفاعيلها ذات جدوى مع المُستهدفين مثلاً من الجيل Z (مراهقو المدارس المتوسطة وهم أجدّ الشرائح استخداماً لوسائل التّواصل)؟ أمّا لو ارتقينا عُمرياً قليلاً لبرزت مسألة يتقاطع فيها مفهوم العمل مع مفهوم التّنظيم. إن أقصى ما ذهبَ إليه الفيلم هو الدعوة الحقوقيّة من أجل تنظيم عمَل وسائل التّواصل، وقوننتها بعيداً عن الدعاية الزائفة والجفاف الديمقراطي والاجتماعي، ولكن هذه الدّعوة الهزلى هي دعوات الحزب الديمقراطي الأميركي ليس إلّا في مواجهته ترامب، ومن ضمنها الصناعة والدعاية البرجوازية لنتفليكس المنصّة المنتجة للفيلم. دعونا من كلّ ما سبق، ألا يحقّ التفكير بعيداً عن رقابة عين الملياردير «الناجح» الذي يصوغُ لعوامّ النّاس حيواتهم ويحفظ تفاصيلها؟ ومن سيتولّى تلك المَهمّة؟ لماذا تلك الرقابة المتلصّصة من أعلى إلى أسفل تُقبَل كما هي وغير قابلة للنقض؟

إنّ وسائل التّواصل الاجتماعي التي أُسِّسَت قبل عشر أو خمسَ عشرة سنة، ليست مُهدّدة اليوم بـ«الجفاف الدّيمقراطي» لأنّ عملية سقوط رأس المال المالي لا يُمكنُ التّفكير فيها من منطلق الحمولة الأخلاقية، حتّى البيان الشيوعي لم يتعامل مع الأنماط الإنتاجية لا في الماضي ولا في المستقبل بهذا المنطلق، كلّ ما في الأمر أنّها عملية شطب حتميّة لنمط اقتصادي راهن، بعدها ماذا سيكون؟ لا أعرف على وجه الدّقة، ولكن على الأقل لن تبقى هناك ديمقراطية حتّى تجفَّ!