ثلاث صدمات

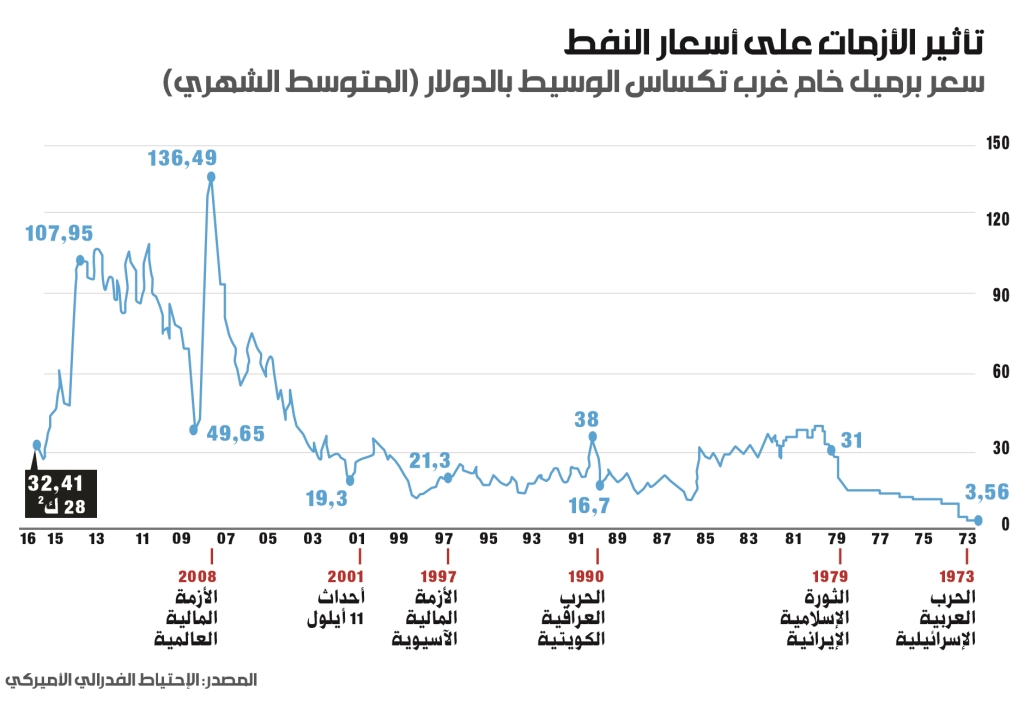

بعد الحرب العالمية الثانية، اعتمدت الدول الصناعية (أو دول الشمال) على استخدام النفط كمصدر رئيسي للطاقة ليحلّ محلّ الفحم. خلال الخمسينيات والستينيات، كان النمو الاقتصادي السريع الملاحظ في معظم البلدان الصناعية، يستند إلى قدرتها على الوصول إلى النفط الوفير والرخيص. في بداية السبعينيات، كانت هذه البلدان، والتي شهدت نحو 3 عقود من النموّ القوي (الثلاثون المجيدة)، تستورد من الشرق الأوسط نحو ثلثي الطاقة المستهلكة في أوروبا. وبين عامَي 1970 و1973 تضاعف سعر النفط وأُطلق عليه «الذهب الأسود». وفي نهاية عام 1973، إبّان الحرب بين الدول العربية والكيان الصهيوني المحتلّ، قرّرت الدول العربية المنتجة للنفط تقليص إنتاجها رداً على دعم الغرب للكيان الصهيوني، إنما السعودية التي كانت تنتج وحدها 21% من النفط الخام العالمي، مضت بعيداً نحو حظر التصدير إلى الولايات المتحدة، ليرتفع سعر البرميل خلال أسابيع من 4 دولارات إلى 16 دولاراً.

في نهاية العقد نفسه، بعد أعوام من الاستقرار النسبي في أسعار النفط، بدأت الصدمة الثانية. فقد شجّعت بدايات الثورة الإسلامية في إيران، شركات النفط، على زيادة الطلب من دول الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع تدريجي في سعر البرميل تزامناً مع انتصار الثورة في إيران، كما في حربها مع العراق لاحقاً، ليتضاعف سعر البرميل من 20 دولاراً إلى 40 دولاراً. وفي عامَي 1990 و2003، أدّى الغزو الأميركي للعراق إلى انخفاض إنتاج هذا البلد في النفط ما سبّب ارتفاعاً في سعر البرميل استمرّ على مدى السنوات التالية بفعل انفجار الطلب العالمي على النفط، ما خلق الصدمة النفطية الثالثة في عام 2008 وبلغ سعر البرميل 174 دولاراً.

قطاع النقل في عين العاصفة

قبل نصف قرن حين انفجرت أول صدمتين للنفط، كانت السيارة قيد الانتشار السريع حول العالم إذ تضاعف إنتاج السيارات العالمي 4 مرات بين عامَي 1950 و1970. وبدأت التنقلات في الدول الغنية تعتمد على السيارة بشكل كبير. ثم أُفسح المجال أكثر أمام السيارة، فأزالت مدن أوروبية وأميركية العديد من خطوط الترامواي والباص (حصل ذلك في بيروت أيضاً وللأسباب نفسها في عام 1964). في حينه، لم تكن هذه الدول تدرك مدى إدمانها على السيارة وهشاشة اعتمادها المفرط على النفط، إذ كانت هذه الإشكالية تثار بشكل خجول. لكن مع تتالي الصدمات النفطية، صار السؤال الجدّي يتعلق بفعالية الاعتماد على السيارة. اختلفت ردة الفعل في كل دولة تبعاً للسياق الاقتصادي والاجتماعي فيها. لكن أبرزها وأكثرها تأثيراً، كانت التحرّكات الشعبية والسياسية في هولندا والدنمارك والسويد حيث جرت المطالبة بالتحوّل نحو النقل المشترك، والمشي على الأقدام، والدراجة الهوائية التي أصبحت تؤمّن اليوم وحدها أكثر من ثلث تنقلات السكان في هولندا مثلاً (كانت أقل من 10% قبل عام 1970). وترافق هذا التحوّل مع تغيّر عمراني في المدن وظهور أساليب تنظيمية تأخذ الأولوية من السيارة لتعطيها للسكان (ألوونيرف مثلاً).

في المقابل، أتت ردّات الفعل في دول أوروبية أخرى أكثر برودة رغم إجماعها على وجوب «تغيير العقلية» و«مكافحة الهدر» في الطاقة (جاك شيراك بصفته عمدة باريس تحدث في حينه عمّا أسماه «اقتصاد الهدر»). البدائل بالنسبة إلى هذه الدول، كانت التحوّل نحو الطاقة النووية في مجالات الصناعة والاستهلاك. أما في مجال النقل، فقد زادت هذه الدول إجراءات تقليل استهلاك المحروقات. وعمدت إلى تقليل السرعة على الطرقات السريعة، فيما قلّص الصانعون حجم السيارة وقدراتها التشغيلية. في فرنسا مثلاً، جرى تشجيع النقل المشترك فأُلزمت، ابتداءً من عام 1973، الشركات في باريس ثم على كل الأراضي لاحقاً، بدفع ضريبة تسهم في تمويل النقل المشترك رداً على أزمة المالية العامة في تمويل قطاع النقل (الاستثمار المفرط في الطرقات وضعف الاستثمار في النقل المشترك خاصةً مع ظهور القطار السريع). بدت هذه الخطوات كأنها تطبيق لمقولة فاليري جيسكار ديستان، رئيس الجمهورية آنذاك: «ليس لدينا نفط، ولكنْ لدينا أفكار». كما كرّست مدن أوروبية أخرى أيام الآحاد «خالية من السيارة».

2.2 مليار دولار

هي قيمة المخطط الفرنسي لدعم المحروقات بـ 0.16 دولار لكل ليتر بهدف تخفيف انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على الأسر

ورغم أن غالبية هذه الدول وأكثرها تشدداً تجاه الاعتماد على السيارة، واصلت الاستثمار في الطرقات السريعة، إلّا أن هذه المرحلة كانت نقطة تحوّل كسرت جزئياً المنحى التصاعدي للاعتماد على السيارة، وخصوصاً في المدن. أما خارج المدن، ونظراً إلى المسافات والمساحات، وعدم القدرة على الاستثمار الكافي، فلم تتغير عادات التنقل بل استمرت، حتى اليوم، تعتمد بشكل مفرط على السيارة، وهو ما يهدّد بشرخ اجتماعي مستجدّ بين سكان المناطق وسكان المدن لجهة إيجاد بدائل وتحمّل تكاليف التنقل (يتخوّف الفرنسيون من عودة السترات الصفر اليوم).

ترافقت أزمة عام 1973 مع بدء الحديث عن الأثر البيئي للسيارة، وعن احتلالها مساحات عامة هائلة، وصولاً إلى نتائجها على المالية العامة... ما أثار مجدداً الأسئلة حول جدوى الاعتماد المفرط على السيارة. تراكم هذه الأفكار والتساؤلات، تُرجم بتكريس النقل كجزء من التنمية المستدامة (لجنة برونتلاند، قمم ريو دي جانيرو في عام 1992 وباريس في عام 2005 وغلاسكو في عام 2021 كما أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية) في إطار التحوّل من السيارة نحو البدائل. ومذّاك، بدأت المدن تستعيد النقل المشترك على السطح (الترامواي والباصات) وتشجّع الدراجة الهوائية والمشي مجدداً.

وفي عام 2008، في خلال الأزمة المالية العالمية، طُرح الأمر مجدداً، وخصوصاً لجهة القروض الاستهلاكية مقابل قدرات السكان في امتلاك واستخدام السيارة فضلاً عن تعثّر بعض شركات تصنيع السيارات واضطرار السلطات الأميركية إلى إنقاذها بالمال العام (حصل ذلك أيضاً في عدّة دول مثل فرنسا خلال أزمة كورونا مثلاً). ومن أبرز تبعات أزمة عام 2008، الانخفاض النسبي في استخدام السيارة للتنقل إلى العمل، وانخفاض نسب امتلاكها لدى فئة الشباب في أوروبا، وبدأت تتسارع نسب تراجع استخدامها في المدن، وبروز الترامواي كبديل. لكن من المهم الإشارة إلى أنه بحسب الدراسات، تؤثّر الأزمات الاقتصادية على نسب استخدام السيارة بشكل مؤقّت لتعود بعدها إلى الارتفاع.

بعيداً من نظام السيارة

إذاً، في أي اتجاهات عالمية لقطاع النقل مع تصاعد حدّة الحرب في أوكرانيا؟ الترجيحات تشير إلى احتمال حصول صدمة نفطية رابعة. وزير الاقتصاد الفرنسي شبّه أزمة اليوم بأزمة 1973، بينما نبّهت العديد من البلدان مثل ألمانيا وأيرلندا من مصروف المحروقات. كذلك دعا وزير النقل الأميركي إلى الاعتماد أكثر على السيارات الكهربائية... تطورات كهذه تستعيد سؤالاً جدياً عن استدامة الاعتماد المفرط على السيارة. هنا لا نميّز بين سيارة كهربائية أو هجينة، والسيارة العاملة بالمحروقات، فكلّها تُسهم في تغذية واستمرارية ما يسميه الباحث الفرنسي غابرييل دوبوي «نظام السيارة» أي السيارة ومستخدميها والخدمات المتصلة بها (طرقات، مواقف، كاراجات، مبيع...) والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تحدّد قدرة الأفراد ورغبتهم في تملك سيارة مهما اختلف مصدر الطاقة المشغّلة لها. هذا إذا أغفلنا الشكوك الكبيرة حول حقيقة «نظافة» السيارات الكهربائية والهجينة التصنيع إلى نهاية حياتها.

تأثيرات كثيرة وكبيرة منتظرة اليوم في قطاع النقل وتحديداً في عادات التنقل الحضرية (ضمن المدن) بشكل أدقّ. ففي وقت يظن العديد من الباحثين أننا متجهون لتقليل الاعتماد على السيارة، عن ضرورة أو عن إدراك، فإن السياق العام لهذه الأزمة المختلفة يتطلب الأخذ بالعوامل الآتية:

- قبل الأزمة كان العالم يتحول مسبقاً، وإن بطريقة تدريجية نحو المزيد من النقل المشترك والسلس وتقليل السيارة في المدن. لكنّ المعضلة كانت في بطء هذا التحوّل (في فرنسا مثلاً في آخر 10 سنوات انخفضت نسبة استخدام السيارة 2% فقط على الصعيد الوطني وتحوّلت للنقل المشترك والمشي بالتساوي بنسبة 1% لكل منهما).

- مفاعيل تقليل الاعتماد على السيارة محدودة جغرافياً وتختلف بين منطقة وأخرى (بين أميركا وأوروبا، وبين أوروبا الغربية والدول الإسكندنافية مثلاً)، وتختلف بين دول عالم الشمال ودول عالم الجنوب، وهذه الأخيرة تُعدّ في مرحلة ازدياد الاعتماد على السيارة لا تقليلها باستثناء بعض المدن في أميركا اللاتينية وآسيا الشرقية). أما بالنسبة إلى الفروقات المكانية فانخفاض استعمال السيارة يحدث في المدن فيما لا يحصل خارجها (بل يزيد أحياناً).

- في الغالبية العظمى من المدن المعتمِدة على السيارة، لوحظ أنه منذ جائحة كورونا، ازداد استخدام السيارة مجدداً (في فرنسا مثلاً تُقدّر هذه النسبة بـ15% بين عامَي 2019 و2020). استخدام السيارة كالإدمان يصعب الإقلاع عنه بسهولة. فهل يصلح غلاء أسعار المحروقات، ما أفسده كورونا؟ ورغم الانخفاض العالمي المهول في استخدام النقل المشترك بسبب كورونا، إلا أن العودة إلى مستويات ما قبل عام 2020، هي عامل مهم قد يحصل بسبب الأزمة النفطية. وبالنسبة إلى التنقل السلس، تحديداً الدراجة الهوائية، فهذه الوسيلة كانت الرابح الأكبر بين كل وسائل النقل جراء أزمة كورونا في المدن التي تستخدمها خاصة مع مضاعفة عدد مستخدميها بين عامَي 2019 و2021 كما الزيادة المهمة في حجم البنى التحتية المخصّصة لها (من بوغوتا وساو باولو، إلى غالبية المدن الأوروبية) - في فرنسا مثلاً تمت زيادة 500 كلم مسارات للدراجات الهوائية وازدادت نسبة استخدامها 33% كمعدل وسطي و67% في باريس خلال عام. يضاف إلى هذه التغييرات في وسائل النقل، التطوّر الذي طرأ على السياسات العمرانية وسياسات النقل في العديد من الدول والتي بدأت تهيّئ نفسها أساساً لتكون غير معتمدة على السيارة بالقدر نفسه بل وعمل بعضها، أبرزها باريس وبرشلونة وبروكسل، على تقليل عدد التنقلات عبر التكثيف والتوزيع العمرانيين للحد من الحاجة إلى التنقل والسيارة ضمناً. وهناك عامل إضافي ظهر وتطور بسبب «كورونا» هو العمل (والتعلّم) عن بعد. هذه الممارسة تستمرّ بالانتشار والتطوّر وتساعد في تقليل التنقلات بشكل عام.

الفرصة التي سنحت للدول الأوروبية والصناعية في التحوّل من السيارة إلى البدائل قد تحوّل الأزمة الحالية في لبنان إلى أزمتين

- معاندة الشركات المصنّعة للسيارات في العالم. فمع التحوّل البيئي لجهة مركبات النقل وأنماط التنقل، تحاول هذه الشركات الحفاظ على حصصها السوقية. وهي تقوم بذلك من خلال تسويق الديزل في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، مروراً بالسيارات الكهربائية والهجينة في العقدين الأولين من القرن الحالي، وصولاً إلى الهيدروجين حالياً. لن تقبل هذه الشركات التسليم ببساطة بهذا النوع من التحول تحت تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، وما إصرار ايلون ماسك على «خزعبلاته» في النقل البري، سوى دليل على مدى إصرار هذه الشركات في الاستمرار في هذا النهج المدعوم من حكومات الدول (على غرار ما حصل في عام 2008 وفي عام 2020).

لبنان: الأزمةُ إلى أزمتين

في عام 1970 كانت نسب امتلاك واستخدام السيارة في بيروت أيضاً، مرتفعة نسبياً، شأنها شأن العواصم الأوروبية، لكن شتّان بين ما فعله لبنان مقارنة مع ما فعلته هذه الدول. فمنذ نهاية الحرب الأهلية، وقع لبنان في أزمة نقل متجذّرة وعميقة إنما لم تكن علنية، بل انفجرت إلى العلن في عام 2019. تُختَصر هذه الأزمة بالاعتماد على السيارة في التنقلات، أي بشكل مباشر على المحروقات. ونظراً إلى هشاشة قطاع النقل، كانت ردّة الفعل الأولى على الأزمة العالمية الحالية، ارتفاع سعر المحروقات بـ20% منذ بداية آذار، مع توقّع باستمرار ارتفاعه نظراً إلى ارتباطه بسعر صرف الدولار، وسعر النفط عالمياً، المرشحيْن للارتفاع. وكما بات معلوماً، فإن ارتفاع سعر المحروقات في ظل الاعتماد على السيارة وغياب البدائل، يعني حرمان العديد من السكان من التنقل و/ أو تحميلهم أعباء إضافية. هذه الصعوبات ستواجه الطبقات الأكثر فقراً، وسكان الأطراف أكثر من غيرهم، مع كل ما لذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية.

وفيما تبحث الدول عن حلول وإجراءات لتفادي الكارثة، فإن هذا الأمر يغيب عن السياق السياسي العام ما يشي بإهدار الفرصة التي ستمنحها الأزمة للبنان. فرغم شدّتها، ستكون الأزمة فرصة للتحوّل نحو البدائل. هذا ما شهدناه في الأزمات النفطية العالمية السابقة، إنما في لبنان يخشى من أن تتحوّل الأزمة إلى أزمتين. التحوّل الجذري والضروري من السيارة إلى البدائل لا يعني أبداً الاكتفاء باستقدام مركبات ورسم مخططات على الورق، إنما يحتّم أخذ خيارات سياسية-اجتماعية-اقتصادية صعبة وجريئة تضع أول حجر أساس لنظام نقل مستدام وعادل لكل المقيمين، وذلك بدلاً من السعي لمراكمة أرباح عصابة الكارتيلات وفشل السلطة الطائفية. لا داعيَ للتذكير بأن خيارات كهذه يجب أن تأخذها سلطة سياسية حقيقية، تُعنى بالمجتمع لا بتدميره وتحميله المعاناة لحساب القلة القليلة من المحظيّين على غرار كل ما يحصل في قطاع النقل اليوم.

* باحث في مجال النقل.