أُخبرت في بداية مرض والدي أن الألزهايمر هو رغبة المرء في أن ينسى تماماً، أو بشكلٍ أدق رغبته بالهروب مما يثقل ذاكرته، بدون عناء بحث أو سؤال. أعجبني هذا الرأي، فتوقفت عن البحث. كان هذا الجواب الوحيد المقنع لي عن كيفية إصابة كاتب وأديب ومسافر مدمن.

أعتقد أن والدي كان قد أنهك بما مرّ به وبلاده وناسها. بلغ السقم منه إلى حدّ أنه خرب مذياعه الشخصي وتوقف عن مشاهدة نشرات الاخبار، ثم توقف عن شراء جريدته اليومية. تلك الجريدة التي توقفت عن الصدور بكل الاحوال. اعتقد أنّ كثيرين من قرائها ـ زملائه ـ كانوا قد أصيبوا بما أصيب به. توقفوا عن شرائها أيضاً بسبب السقم. ربما، اختار أن ينسى كشكل من أشكال الرحيل.

عندما تشتدّ لحظات الغياب، يعيد أبي فرط شريط ذكرياته، كأنها تحدث للتو. أذكر قصّته التي أعادها عشرات المرات على مسامعي. قصّة مسكن العائلة في أحد أحياء منطقة البسطة الفوقا البيروتية، الذي انتقل إليه في يوم من أيام العام 1929، والذي تركته في أعقاب ثورة العام 1958.

أذكر أنه في لحظاته الأخيرة مع ذاكرته، لم أعد أنا نفسي في عينيه. انقلبت «الأدوار». صار يراني عبد الرزاق، الشقيق الذي هرب معه إلى منطقة رأس النبع في عز أحداث «الثورة». كان يجمع أشياءه الخاصة في أكياس من النايلون ويوضبها كأنّه على سفر. كان يصرّ في كل حين على العودة إلى منزل والده. وكان يقول لي «لنعد إلى المنزل، فأمي وإخوتي، ولا يجب أن أتأخّر عليهم أكثر، عيب، إطلاق النار لم يتوقف، ولن يتوقف يا عبد الرزاق، سأذهب». أذكر أنه في أحد الأيام، أصرّ على الذهاب إلى البيت. طاوعته في ذلك. حملنا الأغراض وهرعنا إلى هناك متخفيين من «رصاصة طائشة»، نفتّش في زاروب حيّه السابق عن مدخل بيته. كانت الساعة تقارب الحادية عشر قبل منتصف الليل، عندما وصلنا. قال لي «هيا بنا». مشيت إلى جانبه وانطلقنا. مشى أبي الزاروب63 مرة ولم يجد البيت. عاد في المرة الاخيرة باكياً، يتساءل: أين هو المنزل؟ لماذا لا نجده؟ أين أمي؟ وإخوتي؟

في اليوم التالي، عادت الأمور إلى طبيعتها أو هكذا، ظننا. توقّفت حكاية إطلاق النار وكذلك الثورة، وبدأت مشكلة من نوع جديد لنا نحن أفراد العائلة، فكيف يمكن إعادة منزل العائلة القديم الى حيز الوجود مجدداً؟ أو على الأقل، كيف نقنع والدي أن هذا البيت لم يعد موجوداً.

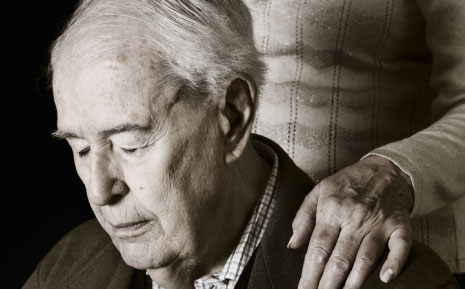

كانت مهمّة شاقة. وفهمت بعدها بأن مريض آل زهايمر ليس المتألم الوحيد، فثمة متألمون كثر ومنهم المحيطون به. فلعنة الزهايمر أنها لا تضرب دماغاً واحداً، بل تضرب أدمغة أخرى. الألم مضاعف هنا: ألم على المصاب وآخر على ما سيحدث لاحقاً، فالسؤال الذي لا يفارقنا «وبعدين؟»، وكذلك الإحساس بالوحدة والتوتر والعصبية والقلق الذي يعانيه المرافق «الشخصي» للمريض. تلك المشاعر التي لا تشفى أبداً إلا بشفاء المريض، والتي قد تتضاعف بموته.

تجربة شخصية | الألم المزدوج