«إنهم رجال عظماء، لأنهم أرادوا وحققوا شيئاً عظيماً؛ ليس مجرد خيال، ليس مجرد رغبة، بل إنهم جسّدوا فعلاً ما يلبّي الحالة ويتناسب مع احتياجات العصر» - [هيغيل، «فلسفة التاريخ» (1)]

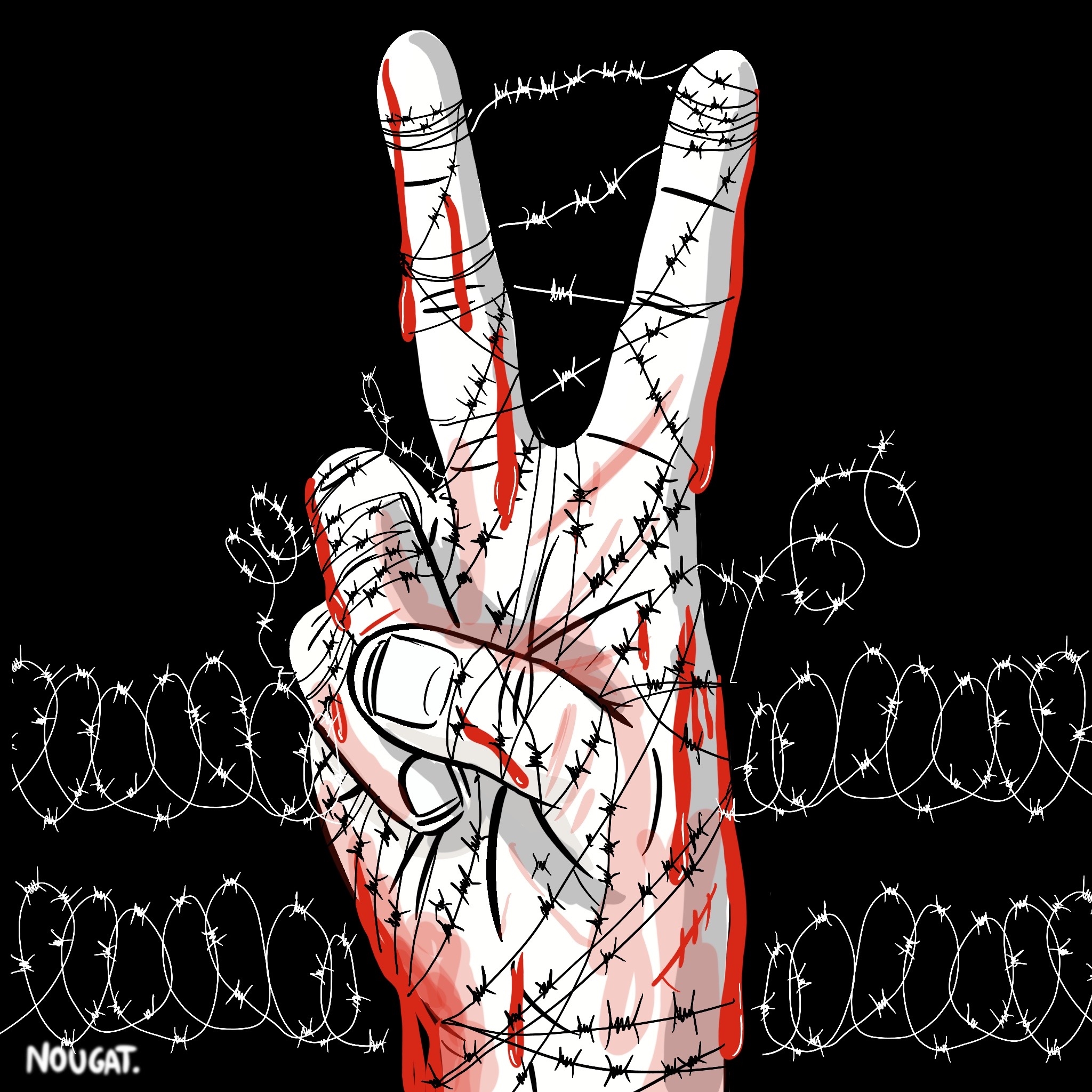

...وفي يوم الاثنين، السادس من أيلول/ سبتمبر ٢٠٢١، انتهت أخيراً، وإلى الأبد، حقبة منظمة التحرير الفلسطينية. ففي فَجْرِ ذلك اليوم، وبعد ما يقارب الشهور التسعة من الجهد الهائل والمدهش، انتهى البطل الفذّ محمود العارضة من صياغة النص الفلسفي التأسيسي لحركة تحرر وطني فلسطيني حقيقية، نقشه على مسار امتد تحت الأرض لأكثر من خمسة وعشرين متراً من الصخور والفولاذ والاسمنت المسلح (2). قد يبدو للبعض أن النفق الذي حفره هؤلاء الأبطال كان مجرد ممرّ سرّي تحت الأرض يمتدّ من غرفة ٥ قسم ٢ في سجن جلبوع إلى خارج الأسوار، برغم الإجماع على شبه استحالته هندسياً وتقنياً وفق ما توفّر للأسرى من أدوات وإمكانات. لكن فكرة محمود العارضة العبقرية، والمستحيلة حتى ثبت العكس يوم حصولها فعلاً، كانت في الحقيقة فاتحة لحقبة جديدة كلياً في تاريخ الصراع العربي - الصهيوني. فلم يكن حفر ذلك النفق، بتلك الطريقة، حتى مجرد عملية إنشائية تحتاج إلى خبرات وإمكانات هندسية وتقنية تعجز عنها أغلب الشعوب، ولم تكن تلك المبادرة الجريئة والمغامرة جداً، كذلك، مجرد عملية تحرر أخرى من سجن آخر، حتى ولو كان قد صمم خصيصاً لأسْرِ من قد يفكر في تحرير نفسه يوماً ما. بل كانت، كما تكشفت الأحداث إثرها منذ فجر ذلك اليوم المجيد، مجرد مقدمة لدراما تاريخية مذهلة، كانت مع كل ضربة في بطن أرض الزنزانة تتكشف تدريجياً عن قوة ثورية هائلة يختزنها الشعب الفلسطيني، وزخم مقاوم هائل تراكم على مدى خمسة وسبعين عاماً من الصراع ليدفع، بانفجاره، الحركة الكبرى للتاريخ إلى حيث يجب أن تكون وجهتها.

أمّا محمود العارضة، فلقد أصبح، لذلك، التجسيد الأسمى لروح التقدّم التاريخي، التي يمثّلها فقط القليل جداً من الأبطال الاستثنائيين في تاريخ الأمم، بتمثيله عنوان ورمز ومفجّر فجر حقبة تاريخية جديدة كاملة. أصبح، محمود العارضة، التجلّي العبقري لروح التاريخ (وفق توصيف هيغيل للبطل التاريخي)، تتجسّد في بطل عربي لم يمثّل فقط العظمة الهائلة لإرادة الروح الإنسانية، بل روح العصر كذلك. كانت مواصفاته الشخصية (النفسية، العقائدية، السياسية، الكفاحية) هو فقط، كما سنعرف عنه لاحقاً، تتناسب تماماً وكلياً مع ظروف ومتطلبات وشروط إطلاق شرارة الحقبة الجديدة. بعدها، بدأت مجموعات الغوار من المقاومين الجدد، تنبت تباعاً من بطن الأرض التي احتضنت النفق وأبطاله، مسلحة برؤية وعقيدة ووعي وإرادة جديدة يشترطها تطور، ولاحقاً انتصار، حركة تحرر وطني فلسطيني حقيقية للمرة الأولى منذ النكبة. ومن أرض ذلك النفق، حيث دفنت جثة مشروع «منظمة التحرير» المهزوم بمعاييره ومفاهيمه وأدواته ورموزه البالية، بدأت، وظلت، وستبقى، تخرج كل يوم أفواج جديدة من طلائع جيل التحرير الحقيقي. كان هذا جيلاً جديداً، كما ينبغي وكما يجب أن يكون أبطال حركات التحرر الوطني الحقيقيون: لا يساوم، لا يهادن، ولا يتراجع، والأهم، يتسلّح بقوة بشرط الانتصار الضروري والحاسم، بعقيدة ووعي وقناعة مطلقة بحتمية النصر وحتمية تحرير كل شبر من أرض فلسطين. أما الغزاة، فلهم فقط أن يعودوا من حيث أتوا، أو يلقوا حتفهم عليها.

عن بدايات مزوّرة

في الثالث والعشرين من حزيران ١٩٥٤، التقى اثنان وعشرون مناضلاً جزائرياً في منزل المناضل إلياس دريش في منطقة المدنية في الجزائر العاصمة لمناقشة الأزمة التي كانت تعصف بالحركة الوطنية الجزائرية والانقسام الحاصل بين جناحَي حزب «حركة الحريات الديموقراطية». فبرغم تأسيس «اللجنة الثورية للوحدة والعمل»، من أجل إنهاء الانقسام بين المركزيين والمصاليين (أتباع مصالي الحاج)، استمر تصاعد الأزمة، وخصوصاً مع إصرار القيادة (مصالي الحاج، ولمن لا يعرف مصالي الحاج، فهو، إلى حد بعيد، ياسر عرفات الجزائر حينها) على الخيار السياسي فقط في مواجهة الاستعمار الفرنسي. لهذا، قررت المجموعة التي كان أعضاؤها من أنصار العمل الثوري المسلح إطلاق الثورة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي لتحرير الجزائر. بعدها بأربعة أشهر، في ٢٣ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٥٤، التقت في بيت المناضل مراد بوقشورة مجموعةُ الستة الشهيرة (مصطفى بن بولعيد، العربي بن مهيدي، محمد بوضياف، كريم بلقاسم، ديدوش مراد، ورابح بيطاط) لتدارس سبل إطلاق الثورة، وانتهوا إلى تقسيم الجزائر إلى ست مناطق عسكرية، يقود كل منها أحد أعضاء المجموعة الستة، ثم كان بيان نوفمبر الشهير:

«وهكذا فإن حركتنا الوطنية وجدت نفسها محطمة، نتيجة لسنوات طويلة من الجمود والروتين، توجيهها سيئ، محرومة من سند الرأي العام الضروري، قد تجاوزتها الأحداث، الأمر الذي جعل الاستعمار يطير فرحاً ظناً منه أنه قد أحرز أضخم انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة الجزائرية. إن المرحلة خطيرة. أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح علاجها مستحيلاً، رأت مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي لا تزال سليمة ومصممة، أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص والتأثيرات لدفعها الى المعركة الحقيقية الثورية».

بعدها بأقل من تسع سنوات، في الخامس من تموز/ يوليو ١٩٦٢، كان الجزائريون يحتفلون بالاستقلال، فيما الأقدام السوداء والحركيون (أعضاء في «حركة الحريات الديموقراطية» انتقلوا من صفوف المقاومة إلى القتال ضد أهلهم في صفوف جيش العدو) يهربون إلى فرنسا ليعيشوا هم وعائلاتهم بذلّ إلى يومنا هذا – وهذا درس لأعضاء أي حركة وطنية تنتقل إلى خندق العدو. لكن التاريخ للأسف يعيد نفسه أحياناً، وهناك حركيون في كل حركة تحرر، وهناك حركيون في فلسطين كذلك يقاتلون الآن بشراسة في صفوف العدو، مع أنه لا فرنسا لهم ليهربوا إليها بعد زوال الكيان القريب بالمعنى التاريخي.

بعدها بأكثر من خمس عشرة سنة، في ديسمبر ١٩٦٩، وفي مكان ما من الجمهورية الإيرلندية، عقد مندوبون من الجيش الجمهوري الإيرلندي «مؤتمراً سرّياً عاماً للجيش»، بسبب الأزمة العميقة التي أصابت الحالة الجمهورية وإصرار القيادة على الخيارات السياسية فقط في مواجهة الاستعمار البريطاني. وخلال المؤتمر تم عرض اقتراحين برعاية رئيس أركان الجيش الجمهوري الإيرلندي حينها، كاثال غولدينج، للمصادقة عليهما. كان أول هذه الاقتراحات إنشاء جبهة وطنية بين حزب «الشين فين» (الجناح السياسي للجيش الجمهوري) والحزب الشيوعي الإيرلندي وتشكيلات يسارية أخرى. إشكالية هذا الاقتراح تمثلت في التمهيد للتخلي عن الرؤية الجمهورية التقليدية للصراع ضد الاستعمار البريطاني والاقتراب أكثر من رؤية الشيوعيين وبعض التيارات اليسارية الإيرلندية التي تقلّل من (وحتى تلغي) أهمية البعدين القومي والاستعماري للصراع، وتطالب، على عكس ذلك، بالنضال المشترك مع الطبقة العاملة الإنكليزية والبروتستنتية.

هكذا، أدرك المناضلون الإيرلنديون الجذريون أنهم أمام محاولة لإعادة توجيه شاملة لمشروعهم التحرري. فالاقتراح يتضمن استبدال النضال ضد الاستعمار، من أجل التحرر الوطني، بالنضال من أجل حقوق مدنية، هذا عدا عن التنازل عن دور أساسي وتقليدي لعبه الجيش الجمهوري في حماية المناطق الكاثوليكية من اعتداءات الشرطة والمتطرفين البروتستانت والجيش البريطاني المتواصلة لإخضاع الإيرلنديين. وهذه المعضلة التي عانت منها حركة التحرر الوطني الإيرلندي بسبب التنظير السياسي اليساري المشوّه يمكن تلمّسها بوضوح لدى بعض اليسار العربي والفلسطيني سابقاً وراهناً للأسف في ما يخص فهم طبيعة الصراع الوجودية مع الكيان الصهيوني (وليس قبول بعض الشيوعيين العرب بخيار الدولتين كخيار أصيل، تماهياً مع موقف موسكو حينها، إلا أحدها). طبعاً كان ولا يزال في شمال إيرلندا أحزاب يسارية جذرية حتى أكثر من الجيش الجمهوري ذاته، وجناحه السياسي «شين فين»، كالحزب الاشتراكي الجمهوري الإيرلندي (ماركسي لينيني) وجناحه العسكري (جيش التحرير الوطني الإيرلندي) الذي كان ينافس الجيش الجمهوري في أعمال المقاومة وقدم ثلاثة شهداء في الإضراب الشهير عام ١٩٨١ (باتسي أوهارا، كيفين لينش، مايكل ديفاين)، وحتى رفض اتفاقية «الجمعة العظيمة» التي قبل بها «شين فين» (3).

الاقتراح الثاني، والخطير أيضاً، كان الدعوة للمصادقة على إسقاط السياسة الجمهورية التقليدية المتمثلة في امتناع النواب المنتخبين عن المشاركة في أعمال البرلمان الإنكليزي (ويست منيستر)، والبرلمان الإيرلندي (لينيستر هاوس)، وبرلمان شمال إيرلندا (ستورمونت)، وهو ما يعني اعترافاً صريحاً بالحكومات الثلاث (البريطانية، الإيرلندية، وشمال إيرلندا) التي حاربها الجيش الجمهوري، وتخلّياً واضحاً عن المبدأ الأساسي لنضال الجمهوريين المتمثل برفض التقسيم ووحدة المقاطعات الإيرلندية الـ ٣٢ (4).

لكن، وبرغم نجاح القيادة الجمهورية المهيمنة حينها بمصادقة المؤتمر على الاقتراحات، انسحبت مجموعة من الجمهوريين الجذريين احتجاجاً، وعقدت مؤتمراً آخر بقيادة روريو براداي وشون ماك ستيوفين (أول قائدي أركان للجيش الجمهوري المؤقت على التوالي) وأعلنت تشكيل «الجيش الجمهوري المؤقت» الذي هيمن في أقل من عامين على الحالة الجمهورية في شمال إيرلندا وهمّش التقليديين الذين أصبحوا يعرفون لاحقاً بـ«الجيش الجمهوري الإيرلندي الرسمي». بعدها بوقت قليل فقط، انتقل الجمهوريون للمرة الأولى من مجرد الدفاع عن أحيائهم حتى عام ١٩٧١ إلى الهجوم، وخاضوا أطول عملية مقاومة مسلّحة مستمرة على الإطلاق ضد الاستعمار الإنكليزي في إيرلندا استمرت لأكثر من ربع قرن (5).

ما حركة التحرر؟

في الجزائر، كما في إيرلندا (والمسار الفلسطيني الذي قاد لأوسلو)، لم تُهزم الصيغة الأولى لحركات التحرر من الاستعمار بسبب التفوق المادي (العسكري والتقني) والأيديولوجي الهائل للاستعمار. ومن يُسوّق هذا الادعاء في الحقيقة لتبرير السقوط والمسار الذي اتخذته القيادات السياسية لا يتبنّى المقاييس والمعايير (والدعاية) الاستعمارية لقياس وفهم موازين القوى في الصراع فقط، ولا حتى يعبّر أيضاً عن جهل مفرط بأبسط مقومات ومفاهيم حركات التحرر. على العكس، فهذا الموقف يكشف عن حقيقة الترابط البنيوي المصلحي (الأمن الطبقي المشترك) بين شريحة هيمنت على قرار بعض حركات التحرر وكانت تبحث أساساً عن تسوية منذ البداية لإدراكها للضرر الذي سيلحق بمصالحها ومصالح من تمثّل من الذهاب بالمواجهة حتى النهاية مع الاستعمار وبناه الاقتصادية، الثقافية، السياسية، والاجتماعية – هذا، في الحقيقة، هو أحد أهم الدروس التي حذّر منها أميلكار كابرال في مؤتمر هافانا بتأكيده أن «معضلة البورجوازية الصغيرة في سياق النضال من أجل التحرر الوطني هي إمّا خيانة الثورة أو الانتحار الطبقي» (6).

ما حصل في الجزائر قبل ١٩٥٤، إيرلندا حتى ١٩٦٩، وفي فلسطين حتى ١٩٩٣ يمكن فهمه فقط بإدراك الشرط الاجتماعي/ الطبقي لمقاومة حركات التحرر للاستعمار وفهمها لحرب الشعب (7). هكذا نفهم كيف يرى البعض المقاومة كتكتيك في أحسن الأحوال، كأداة لتحسين شروط التفاوض حول التسوية، مع عدم الإضرار جذرياً بالبنى الاستعمارية القائمة، وليس كخيار استراتيجي. فبقدر ما قد تكون المقاومة، وحتى حرب الشعب، مفيدة في المدى القصير للشرائح الاجتماعية المتنفّذة، كآلية لتحسين موقعها التفاوضي في تسوياتها مع العدو، بقدر ما ترى فيها هي أيضاً (كالعدوّ تماماً) خطراً في المدى البعيد، كون ديمومتها تخلّ أيضاً بميزان القوى الاجتماعي والسياسي المحلي (في مقابل الطبقات الأخرى)، تماماً كما تخلّ بموازين القوى في مواجهة العدو. فهم هذا الشرط الطبقي للمقاومة هو ما يفسّر مقولة المناضل والرئيس الجزائري محمد بوضياف عن «البداية المزوّرة» لحركات التحرر أو لتأسيس دول ما بعد الاستعمار (8).

الحقيقة أن حركات التحرر تتأسّس وتتطوّر أصلاً ليس فقط برغم التفوّق، وبرغم الاختلال الهائل في موازين القوى المادية (ومنها التقنية) وحتى الأيديولوجية (حيث تلتحق الأقلية فقط بالمقاومة عادة في البداية)، بل وبسببه أيضاً. فالمقاومة، أو حركات التحرر في هذه الحالة، قائمة على عقلانية سياسية مضادة للعقلانية السياسية الاستعمارية الحداثية التي يتم استخدامها لتبرير الاستسلام (اختلال موازين القوى)، وعلى بنية تحتية مفاهيمية أو منظومة مفاهيمية مضادة لا تتمثل فقط بمبدأ (وعقيدة) حتمية انتصار الضعيف على القوي، بل وأيضاً في التأسيس لاستراتيجية مواجهة تفترض بالضرورة تَبني نمط مواجهة غير تقليدية – فبسبب هذا التفوق بالذات، لا رغماً عنه، تأخذ المقاومة وحركات التحرر شكلاً غير كلاسيكي في المواجهة، وتنتصر رغم الاختلال الهائل في موازين القوى. القناعة بغير ذلك هي أحد أسباب الهزيمة التي يتحدد مسارها منذ نشأة الحركة بمفاهيم غبية من نوع «عدوّ لا يقهر». فالإيمان المطلق بهزيمة العدو، أو بزوال الكيان الصهيوني، مثلاً، في الحالة الفلسطينية، هو أحد الشروط الحاسمة، إن لم يكن الشرط الحاسم، للنصر، لأنه يوفر الشرط الأهم لنجاح المقاومة بتحررها وحمايتها من القابلية للاستعمار الثقافي، وحتى نبذ طريقة التفكير السائدة التي تعتمد المقاييس الاستعمارية لقراءة وفهم الصرع. لن تنتصر بمعايير عدوك التي تم تصميمها لهزيمتك أصلاً. أمّا من يريد أن يقاوم، أو من يظن أنه يقاوم، ولا يزال يؤمن، ولو قليلاً، بأن «إسرائيل» لا تقهر، أو من كان لديه حتى ولو ذرّة من الشك في حتمية الانتصار، فلربما يتوجب عليه البقاء في بيته. وليس ذلك لأنه لن ينتصر، بل لأنه هُزم فعلاً قبل أن يبدأ. ولأن هؤلاء لم ولن يبقوا في بيوتهم فسيكونون عبئاً إضافياً على المقاومة، وسيكون عليها التغلب أيضاً على تبعات وجودهم في الحركة الثورية. هذا أحد أسباب فشل مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، وكيف انتهى إلى ما انتهى إليه. كانت البداية مزوّرة، بانحيازاتها الطبقية، وبالتالي الفكرية والسياسية والكفاحية. هي بداية مزوّرة حين تقاطعت متطلبات وشروط إعادة إنتاج هذه الطبقة (التي تهيمن على حركة التحرر) لنفسها ومصالحها مع متطلبات إعادة إنتاج الاستعمار لنفسه. لهذا بالضبط، يقول كابرال، إن لم يكن خيارها في الانتحار الطبقي (وهو أقل الاحتمالات)، فإنها ستنتهي لخيانة الثورة – هل تذكّركم هذه القاعدة بشيء؟

تعريب المقاومة: في الشرط الطبقي للمقاومة

حركات التحرر، إذاً، ليست مجرّد مجموعات محلّية مسلّحة (بظهير إقليمي أو دولي في أغلب الأحوال) تقاتل عدواً أقوى منها مادياً وإيديولوجياً باستخدام تكتيكات أو ممارسات موحدة تلخصها كراسات حرب الشعب، من أجل تحرير أرضها وشعبها. المسألة ليست قضية أكاديمية/ مدرسية أو معضلة تقنية أو فنية. حركة التحرر الوطني هي مشروع تاريخي شامل ومضادّ لكل ما يمثّله الاستعمار، يتضمن الفكر المضاد، الثقافة المضادة، طريقة عيش مضادة، وحتى (وهذا مهم جداً) تخيّل مستقبل حقيقي مختلف جذرياً عن حاضر المستعمِر، وطبعاً لا تنتهي بالسلاح. هنا بالضبط تأتي المساهمة الفذّة للشهيد كابرال:

«تظهر تجربة الهيمنة الاستعمارية أنه في محاولة لإدامة الاستغلال، لا يؤسس المستعمِرون فقط نظاماً لقمع الحياة الثقافية للشعب المستعمَر؛ بل يطور أيضاً الاغتراب الثقافي لجزء من السكان، إمّا عن طريق ما يسمى "استيعاب السكان الأصليين"، أو عن طريق "خلق فجوة اجتماعية" بين النخب الأصلية والجماهير الشعبية. نتيجة لعملية الانقسام هذه (التي يخلقها المستعمِر)، أو تعميق الانقسامات في المجتمع، يحدث أن جزءاً من السكان، ولا سيما البورجوازية الصغيرة، الحضرية أو الفلاحية، يَستدخِل/ يستوعب عقلية المستعمِر، ويعتبر نفسه متفوّقاً ثقافياً على شعبه، ويتجاهل أو يحتقر قيمهم الثقافية. هذا الوضع، الذي يميز غالبية المثقفين (ذوي الثقافة الاستعمارية)، يتم تعزيزه من خلال زيادة الامتيازات الاجتماعية للمجموعة المندمجة أو المنفردة والذي ينعكس بدوره مباشرة على سلوك الأفراد في هذه المجموعة في ما يتعلق بحركة التحرر الوطني. وبالتالي، فإن إعادة تحويل العقول، أو تغيير العقلية، أمر لا غنى عنه للاندماج الحقيقي للناس في حركة التحرر. إعادة التحويل هذه، في حالتنا، قد تحدث على شكل إعادة الأفرقة (من أفريقيا) قبل النضال، لكنها تكتمل فقط خلال مسار النضال، من خلال الاتصال اليومي بالجماهير الشعبية عبر الشراكة بالتضحية التي يتطلّبها النضال. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة مفادها أنه في مواجهة آفاق الاستقلال السياسي، فإن الطموح والانتهازية التي تعانيها حركة التحرر عموماً قد يجلبان إلى النضال أفراداً غير متحوّلين. وهؤلاء، بسبب مستوى تعليمهم (الاستعماري الهوى)، ومعرفتهم العلمية والتقنية، وبرغم عدم فقدانهم أياً من انحيازاتهم الطبقية الاجتماعية، قد يصلون إلى أعلى المواقع في حركة التحرر. لهذا فإن اليقظة لا غنى عنها على المستويين الثقافي والسياسي. في حركة التحرر كما في أي مجال آخر، كل ما يلمع ليس بالضرورة ذهباً: القادة السياسيون، حتى الأكثر شهرة، قد يكونون أشخاصاً معزولين ثقافياً» (الترجمة بتصرف) (9).

فهم هذا الشرط الطبقي للمقاومة هو ما يفسّر مقولة المناضل والرئيس الجزائري محمد بوضياف عن «البداية المزوّرة» لحركات التحرر أو لتأسيس دول ما بعد الاستعمار

ربما لا تستطيع حركة التحرر الوطني العودة بالتاريخ إلى الوراء، أي إلى ما قبل الاستعمار، لكنها قائمة على قاعدة تبدو دائماً صحيحة في حالات مقاومة الاستعمار من أجل مستقبل أفضل: أن ما تصنعه الحرب يحتاج إلى حرب مضادة لإلغائه والتغلب عليه. ومما تصنعه الحروب وتبعاتها، وممّا تصنعه الهزائم وشروطها، وممّا تصنعه العلاقات الاستعمارية وهيمنتها، كما يعلمنا كابرال، أنها تشكل شروط ومتطلبات إعادة إنتاج الطبقات الاجتماعية لذاتها. وفي سياق هذه العملية التاريخية تصبح إعادة إنتاج بعض الشرائح الاجتماعية (المتنفّذة عادة) لنفسها مرتبطة بنيوياً بعملية إعادة إنتاج الاستعمار والعلاقات الاستعمارية. وفي الحالة الفلسطينية، ليست القضية موضوعية فقط، أي إنتاج الطبقة بذاتها كما يقول ماركس، ولكن ذاتية أيضاً، أو لذاتها. فهذه الطبقة تدرك وتعي بوضوح الشمس أن (حتى قدرتها على) إعادة إنتاجها لنفسها ومصالحها مرتبطة بنيوياً بإعادة إنتاج الشروط الموضوعية الاستعمارية التي أنتجتها، وبالتالي لا يمكنها إلا أن تكون «إسرائيلية» الهوى والمصير والمصلحة – ليست القضية إذاً سوء تقدير يمكن التراجع عنه، لمن يتفاءل بأيّ احتمال لحوار وطني. لهذا يقول كابرال، مرة أخرى، إن معضلة هذه الطبقة «إما خيانة الثورة أو الانتحار الطبقي». فمقاومة الاستعمار، وخصوصاً بصيغة حرب الشعب المطلوبة لتصحيح/ إلغاء والتغلب على ما صنعته وأسّست له الحروب والسياسات الاستعمارية ستقود حتماً إلى تعميق هذه المعضلة مع الوقت، ما يفرض على هذه الجماعة، إذا قررت رفض الانتحار الطبقي (وهو غالباً ما سيحصل) والدفاع عن مصالحها، التموضع علناً في خندق المستعمِر مع كل تحوّل يفترض ويتطلّب عملية فرز تاريخي.

إدراك معنى الشرط الطبقي لحركات التحرر، كما يفيد كابرال، ونظرية «الأفرقة»، يحيل بالضرورة، في حالتنا، إلى مركزية البعد القومي العربي في الصراع الدائر، وإلى مركزية تعريب وتوطين المقاومة، كما يدلل النجاح المدهش لتجربة المقاومة الإسلامية في لبنان (10). فكما أشار كابرال إلى أهمية «إعادة تحويل العقول، أو تغيير العقلية»، ليس فقط كـ«أمر لا غنى عنه للاندماج الحقيقي للناس في حركة التحرر»، ولكن أيضاً كون المقاومة الثقافية والفكرية أيضاً جزء أساسي من المشروع المضاد (أدى الشهيد غسان كنفاني الدور الأساسي فيها في البداية).

تعريب العقول، بتعريب المقاومة، أو توطينها، في حالتنا، أساسي جداً لإدراك حقيقة وطبيعة الصراع وفهمه من الخندق العربي، أو خندق المستعمَر، وهو ما يفترض إما أدوات نظرية ولغوية عربية، أو توطين ما هو غير عربي أولاً من مفاهيم وأدوات نظرية ولغوية، حتى لا نرى الصراع بعيون العدو أو من خندقه. في نص سابق أشرت، مثلاً، إلى إشكاليات المفهوم التأسيسي للنكبة الذي استند إلى أدوات نظرية ولغوية حداثية وأورو - مركزية، وتبعاته على صياغة استراتيجيات المواجهة، وربما فشلها (11). فالمقاربة الحضارية التي صيغ على أساسها المفهوم لم تساعد، بالحد الأدنى، في التشكيك في الوصول إلى استنتاج الفكرة الغبية «إسرائيل لا تقهر»، حتى لا نقول إنها مهّدت لها. لهذا، ففي سياق التأسيس النظري/ العقائدي والسياسي والكفاحي لحركة التحرر الوطني لا يمكن إغفال السياق الثقافي والتاريخي للصراع.

الجانب الآخر المهم هو أن إعادة إنتاج الشرائح الاجتماعية المتنفذة لذاتها ليس فقط لا يحدث في فراغ، أو حتى وفق شروط استعمارية محدودة (في فلسطين مثلاً)، بل تحدث في سياق إقليمي ودولي أيضاً لأن العالم وحدة تحليلية واحدة. وليس ذلك لأن الصراع بجوهره عربي - صهيوني، يستهدف، عدا عن الضرر بكل أهل المنطقة (بعد إبادة جزء من الفلسطينيين وتطهير الآخرين عرقياً وتفريغ فلسطين من أهلها) تحويل المنطقة العربية إلى مجرد محيط لمركز إمبريالي صهيوني (12).

المقاومة، أو حركات التحرر في هذه الحالة، قائمة على عقلانية سياسية مضادّة للعقلانية السياسية الاستعمارية الحداثية التي يتم استخدامها لتبرير الاستسلام

بل، لأن تأسيس وإعادة إنتاج وظيفة الكيان الصهيوني تتقاطع وتتوافق مع ذات الشروط التي يتم وفقها إعادة إنتاج أغلب الشرائح العربية الحاكمة في المنطقة وإعادة إنتاج التجزئة والتقسيم – ليست نخبة أوسلو وما ومن تمثله «إسرائيلي» الهوى والمصلحة والمصير فقط، ولكن مثيلاتها من شرائح حاكمة في أغلب الأقطار العربية أيضاً. وتجزئة الوطن العربي لها جذور في الإنتاج وعلاقات الإنتاج، أو لها مضمون اجتماعي/ طبقي أسس لها استعمار المنطقة وهو ما يفسر تقاطع أغلب الشرائح القطرية الحاكمة في الوطن العربي وتشاركها الأمن الطبقي مع الكيان الصهيوني، وهو ما يجعل من القومية العربية (المعادية للاستعمار والتجزئة، وليس «العروبة المضادة» المتحالفة معه) موضوعياً آلية المواجهة الأساسية (13).

لهذا، تُستهدف العروبة، والقومية العربية. فهي كبوتقة ثقافية تتضمن الفكر والوعي الثوري، كما تتضمن كل الصور والرموز ذات الجوهر الطبقي وأيضاً الثوري والمقاوم المعادي للاستعمار. وبالتالي، فالحرب على الثقافة والقومية العربية مركزية وضرورية للمشروع الاستعماري، بل إن الحرب على القومية العربية هي أحد محاور الهجمة الإمبريالية على المنطقة (كما قال كابرال عن إفريقيا). تدمير الثقافة، إذاً، يقارب في خطورته بتر التاريخ، وتشويه الحاضر، الذي يصعب تخيّل إمكانية إعادة إنتاج العلاقات الكولونيالية دونه (14).

ما يجري في فلسطين الآن ليس مجرد موجة مقاومة أخرى، كالتي شاهدناها في السنين الماضية، وليست حتى انتفاضة أخرى، كتلك التي حصلت في ١٩٨٧ و٢٠٠٠. فبعد معركة «سيف القدس» التي وحّدت الساحات الفلسطينية كفاحياً، وبعد الدروس الهائلة لنفق الحرية، فإن ما نتابعه يومياً من بطولات تقارب المعجزة أحياناً هو جزء من مخاض بزوغ فجر حقبة تاريخية جديدة ومقدمات التأسيس الكفاحي لحركة تحرر وطني فلسطينية حقيقية. بعد كل ليل طويل، هناك حتماً شمس في الانتظار. خليكوا شاهدين.

(يتبع)

* كاتب عربي

هوامش:

(1) G.W.F. Hegel. 2004. “The Philosophy of History”. NY: Dover Publications, INC. P. 31

(2) نفق، أم قابلة للتاريخ؟

(3) من بلفاست إلى غزة: كيف تردع عدوك

(4) John Horgan and Max Taylor. Proceedings of the Irish Republican Army General Army Convention, December 1969. In Terrorism and Political Violence, V 9(4), 1997. Pp. 151-158

(5) من بلفاست إلى غزة: كيف تردع عدوك

(6) Amilcar Cabral. The Weapon of theory.

(7) بيان من أجل العنف الثوري (2) : لماذا حرب الشعب؟(1)

قصة ثورة: بيان من أجل العنف الثوري

(8) Eqbal Ahmad. 2006. The Selected Writing of Eqbal Ahmad. NY: Columbia University Press. P. 95.

(9) (التحرر الوطني والثقافة، ص:٤٧- الترجمة بتصرف).

(10) أربعون حزب الله: الأفضل لم يأتِ بعد

(11) ما النكبة؟

(12) Sheila Ryan. “Israeli Economic Policy in the Occupied Areas: Foundations of a New Imperialism.” MERIP Reports, Jan., 1974, No. 24 (Jan., 1974), pp. 3-24+28

(13) حوار د. سيف دعنا «للهدف»: كلما كبُر «العرب» صغرت «إسرائيل»

(14) مقاومةٌ أكثر، فقرٌ أقلّ: الجغرافيا السياسيّة للخبز