في بدايات الوجود الاستعماري في منطقتنا، لفت المُعلم الفلسطيني خليل السكاكيني (1878 - 1953) الأنظار إلى ضرورة التصدي للمشروع الصهيوني، المنفّذ بريطانياً منذ البداية، فنوّه إلى ضرورة التمسك بالتعليم وامتلاك الوعي بوحدة الأمة واستقلاليتها. يقول السكاكيني في يومياته: «منذ توليت إدارة المدرسة لم أكفّ عن بثّ روحي في الطلبة. أطلقت الحرية، كبّرت النفوس، أنهضت الهمم، وسّعت الآمال، قويت الإدراك، عوّدت التلاميذ أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم».مع حدث النكبة عام 1948، تشتّت الفلسطينيون داخل وطنهم وخارجه، وتشظّت الهوية الفلسطينية الجمعية، ما دفعهم للتمسك بالعلم وبالمُعلم. أخذت الصبغة الوطنية النضالية التعبوية للمُعلم تغلب على الذات التربوية الوظيفية، فواصل المُعلم دوره في مناطق اللجوء والشتات، منبّهاً ومحذّراً الطلبة من عظمة الكارثة التي حلّت بهم، وبذلك كان يمارس دوره النضالي، مستدلاً بضرورة الاشتباك بالمعرفة التحررية لتحقيق العودة إلى الديار.

في الوقت ذاته الذي كان المعلم الفلسطيني يجهد لتربية جيل فلسطيني يقود معركة التحرير، كان المطلوب دولياً ترويض أجيال اللاجئين. بحسب «الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية»، فإنه مع تزايد إضفاء الطابع المؤسسي على نظام التعليم في المخيمات تحت إدارة «الأونروا»، أصبح غياب المحتوى الخاص بالفلسطينيين موضع الشكوى الأولى للعديد من اللاجئين. وهنا تجدر الإشارة إلى ما قاله الكاتب الفلسطيني فواز تركي الذي ترك حيفا في طفولته في أثناء النكبة ونشأ في مخيم برج البراجنة للاجئين القريب من بيروت: «صُمّمت المدارس التي ترعاها الأونروا -مع قصد أو من دون قصد- لتربية الأطفال الفلسطينيين وتعليمهم على قبول محنة حياتهم كشيء مُقدَّر له. ولم يتم إجراء أي محاولة لشرح الوضع والقوى التي تقف وراءه والتي تحكم حياتهم، أو كيف كان يمكنهم مواجهتها... ولم تقدّم لهم دروساً لإظهار من أين أتوا وتاريخ فلسطين».

واصل الفلسطينيون التصدّي لعمليات «كيّ الذاكرة» وصهرها، وتطبيع الأحداث، وتحويلها إلى أمر واقعي، من خلال استمرارهم في التعلم والتعليم عن فلسطين، وعن أسباب فقدانهم لها، والبحث عن السُبل والطرائق لاستردادها والعودة إليها.

لم يستيقظ الفلسطينيون من نكبتهم الأولى حتى منيت ذواتهم بـ«النكسة»، إثر هزيمة الجيوش العربية في حزيران 1967. لحقها بسط إسرائيل نفوذها على الضفة الغربية والقدس، ومناطق عربية أخرى في سوريا ومصر والأردن. وباعتبار المُعلم جزءاً من المجتمع الذي تلقّى تلك الخسارة، تعاظمت مسؤولياته. ووقوفاً عند الكارثة الجديدة، تصدّى المُعلمون إلى محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي أو العربي المُحرّف في المناطق التي احتُلت حديثاً، فدشّنوا لجان التعليم السرية أو مدارس الأستاذ حسني الأشهب، التي افتتحت غرفاً صفية في منازل المقدسيين ومؤسساتهم، وبالفعل تمكنت من إبقاء المنهاج الأردني الذي كان يُدرس حينذاك في الضفة الغربية.

في الرابع عشر من كانون الأول من عام 1980، انطلقت مسيرة للمعلمين من مدرسة المغتربين في البيرة باتجاه مبنى الحاكم العسكري، وذلك بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية على المعلمين بدأت منذ عام 1972 بعد تصديهم لعمليات فرض الوصاية الإسرائيلية والتدخل في العملية التعليمية. وأعلنت اللجنة العامة للمعلمين إضراباً متتالياً لمدة 75 يوماً، على إثر تعرض المعلمين في المسيرة للاعتداء والاعتقال. أدّى الإضراب في نهاية المطاف إلى انصياع سلطات الاحتلال لمطالب المعلمين. ومنذ ذلك الوقت اعتُبر تاريخ 14 كانون الأول من كل عام يوماً للمُعلم الفلسطيني.

تأتي عمليات التعبئة النضالية الوطنية التربوية للمُعلم الفلسطيني مناصفةً مع مواصلة النضال الوطني الفلسطيني. فعندما أشعل الفلسطينيون الانتفاضة الأولى (1987 - 1993) أغلق الاحتلال المدارس والمؤسسات التعليمية، فشكّل المعلمون لجان التعليم الشعبي التي تبنّت مهمة مواصلة التعليم، فحوّلت بيوتاً ومساجد إلى مساحات للتعلم.

ساهمت عمليات التعليم التي كانت تُديرها اللجان الشعبية في رفد الحالة الوطنية التي كانت في حالة اشتباك في ذروة الانتفاضة، بتوظيف المهارات القيادية والتربوية، بوصف المُعلم مربياً قادراً على إنتاج جيل قادر على تحقيق الحرية، بامتلاكه الوعي الوطني الكافي.

توصف شخصية المُعلم بأنها بانية للشخصية الفلسطينية بأبعادها المعرفية والجسمية والوطنية، وبأنها عصية على الانكسار والانقياد، وبعيدة عن التخاذل والأنانية البغيضة، فهذه الشخصية مهمتها أن تجعل كل فلسطيني حلقة في مسلسل العطاء، يرابط على ثغر من ثغور الأمة والوطن، متسلّحاً بالعلم والمعرفة.

يقول الأكاديمي الفلسطيني الدكتور صايل أمارة: «الأستاذ الحُر ينتج طالباً حُراً»، وبلغة المُعلم البرازيلي باولو فريري فإن المجتمع الاستعماري «مجتمع قهر» يحتّم على المُعلمين تدشين «مجتمع الثورة» عبر اجتراح سُبل إرساء قواعد «تعليم تحرري»، ترسخ قيم الحرية.

المُعلم الموظف

يصف الأسير المُحرر والروائي الفلسطيني وليد الهودلي، المُعلم بأنه كشجرة الزيتون التي تمثّل رمزاً للوجود الفلسطيني، المتجذّرة العريقة المعمّرة، مُستهدفة، يُراد لها ألا تعطي ما اعتادت عليه من الزيت الذي يكاد زيته يضيء «ولو لم تمسسه نار»، بل يُراد لها أن تنفصل عن واقعها، وألا تعطي ثمرها، وأن تدور في فلك من فرض سيطرته عليها بقوّة السلاح وبطش الباطل.

فمنذ تحوّل مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، من تحرير فلسطين إلى إقامة دولة تحت الاحتلال، تطلّب ذلك تماهياً مع متطلبات المشروع الصهيوني الاستعماري، وفق اتفاقيات ومعاهدات دولية ناظمة للعلاقة بين المجتمع الاستعماري الناشئ حديثاً والمجتمع الفلسطيني. بتوقيع اتفاقية أوسلو (1993) وتأسيس السلطة، تحوّل دور المُعلم، من مُناضل إلى موظف يؤدي دوراً تربوياً وظيفياً، لا يُعنى بالشق الوطني والنضالي.

أخذت السلطة الناشئة حديثاً على عاتقها تبني منهج «التعليم البنكي» بتعبير فريري، أي اعتبار الطلبة كما لو أنهم حسابات بنكية، تودع المعرفة في أذهانهم من قبل المعلمين (لا يختلف المُعلم الفلسطيني منير فاشة كثيراً، إذ ينتقد العلاقة بين المعلم والمتعلم مشبهاً إياها بالعلاقة بين «الإسفنجة وصنوبر الماء» فيمثّل المُعلم صنبور الماء والطلبة الإسفنجة التي لا تقوم بأكثر من الامتصاص).

وتعاظمت مصائب المجتمع الفلسطيني بعد تولّي موظف البنك الدولي السابق، سلام فياض، رئاسة الحكومة الفلسطينية، لينتقل المجتمع الفلسطيني إلى مرحلة «الفياضية»، فقد تبنى فيها سياسات البنك الدولي «النيوليبرالية» التي نتج عنها إغراق المجتمع في حياة مغتربة عن الواقع ومشاكله وأسبابها.

ساهمت هذه المرحلة، في حصر المُعلم ضمن أداء وظيفي تربوي بيروقراطي رتيب، بعيداً عن الواقع السياسي والاجتماعي المعيش، الأمر الذي قاد إلى إعادة تعريف الطموح، فبعدما كان الهدف إنتاج جيل متعلم مثقف مناضل، بات الصعود الوظيفي وزيادة الراتب والمقابل المادي، هي الهموم. وأدّت هذه المرحلة وتوابعها إلى الإطاحة بالمُعلم الملتزم بالأبعاد الوطنية والسياسية، ودأبت على صناعة مُعلمين باحثين عن الترقي الوظيفي وتحسين الواقع الاقتصادي الفردي، لتعزيز الفردانية، وتحييد التفكير والتطور الجمعي، المتمثل بإدراك تحديات الواقع السياسي والاجتماعي الناتج عن استمرار الاستعمار. وبتعبير الروائي الهودلي «لقد أوقعوا المُعلم في تناقض بين مقتضيات واجبه تجاه واقعه المرّ، ودوره الذي يُطلب منه ويُجبر فيه ألا ينحاز إلى قضيّته».

السلطة، بدورها، استغلت الانقسام الفلسطيني، وحيّدت المعلمين المتبنين لبرنامج سياسي وطني مغاير عن الرؤية والبرنامج السياسي للسلطة الحاكمة. وتحقيقاً لرؤيتها اجترحت قوانين سياسية في مضمونها، مثل التقاعد القسري المُبكر، إلى جانب استخدام الأمن كشرط وظيفي، وأداة ضغط وابتزاز مثل شهادة حسن سير وسلوك.

شيطنة المُعلم: الحراك النقابي

يدرك المعلمون حالة التهميش التي تمس حياتهم وكراماتهم، وإدراكهم هذا لم يتأخر، ولا سيما مع ازدياد محنة العيش يوماً بعد يوم، خاصة أن الموازنة العامة للسلطة مثلاً، تخصص للأمن أموالاً أكثر مما تخصصه للتعليم.

ومع إدراك المعلمين أكثر لما دبّر لهم عبر سنين، انتقلوا إلى العمل، وإلى الاحتجاج، والسلطة بدورها قاومت هذا الاحتجاج، فكدّست حواجزها (وهذا ليس مجازاً، ذات مرة اعترضت شاحنة طريق المعلمين الذاهبين إلى أحد الاحتجاجات) للحد من التحرك النقابي، باستيعاب الجسم النقابي (اتحاد المعلمين) تحت مظلة منظمة التحرير، التي يرأسها رئيس السلطة.

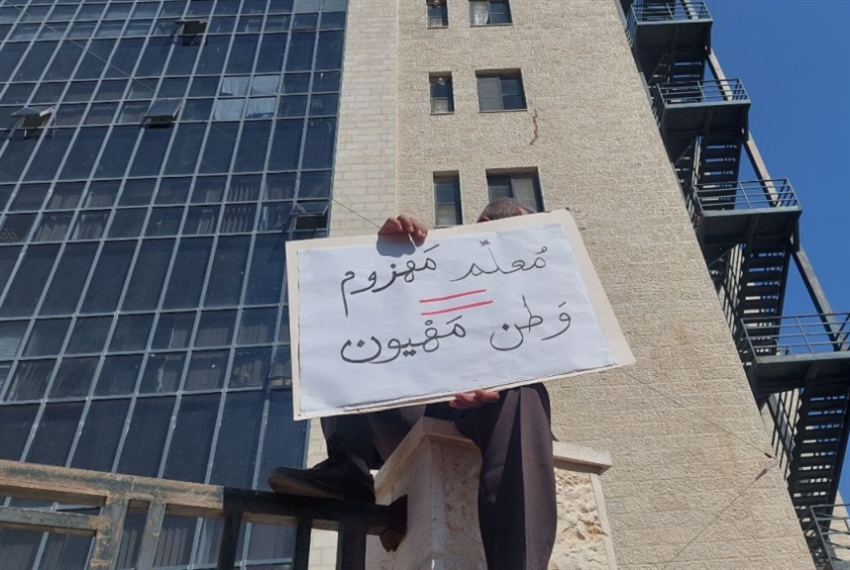

ففي أواسط شباط 2016، أطلق المعلمون شرارة تحركهم النقابي، متجاوزين التمثيل النقابي المحسوب على السلطة، تحت مظلة «حراك المعلمين»، وكان شعار وقفتهم الأولى أمام مبنى مجلس الوزراء «كرامة المُعلم»، إلا أنه سُرعان ما قُمع أمنياً، وقد سبقته حملات شيطنت الحراك، واتهمته بأنه يحمل أجندات حزبية.

ودرءاً لاحتمالية تجدد الحراك، تمت إعادة هندسة قطاع المُعلمين، بسنّ قوانين تنحّي المعلمين الحراكيين، وفرض خصومات مالية على المشاركين في الاحتجاجات النقابية، واعتقال قادة ومنظمي الحراكات، وشن حملات شيطنة لشخوصهم.

تجدد الحراك نهاية عام 2022 باسم «حراك المُعلمين الموحّد» بعد إخلال الحكومة بوعودها للمُعلمين، وتوقف الاتحاد عن تحصيل حقوق المُعلمين، وتراجع السلطة عن أداء استحقاقاتها لهم، ووصلت الذروة مع استقالة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني من منصبه، إثر «خلافات عميقة» مع رئيس الحكومة حينها محمد اشتية.

في النهاية، إن ما علينا القيام به، هو الاعتناء بالمُعلم الفلسطيني، والمطالبة بحقوقه، والنضال معه لإعطائه حقوقه الكاملة، ومنحه المساحة الكافية لتأدية رسالته السامية، التي تتعاظم قيمتها في ظل مجتمع قهري، يعاني من استعمار إحلالي، يعمل على تجهيل ومحو الفلسطينيين. وعلينا أن نساند المعلم، لأنه السبيل للنهوض بالمجتمع، فهو صانع الأجيال الثورية التي من شأنها أن تقودنا نحو التحرير.

ومن هذا يمكننا القول بأن حالة تفكك مجتمع الضفة الغربية، العاجز عن المواجهة والتصدي بشكل جمعي، يمكننا رؤيته من عدسة واقع التعليم وحالة المُعلم الفلسطيني.

دور المُعلّم في الضفة: التدجين بـ«الوظيفة»