العالم الحقيقي واقتصاد الكازينو

«هناك شيءٌ أكثر تدميراً من التضخّم… وهو كتلة المال الطافية التي تغزل حول كوكب الأرض في مدارٍ. المال هو اليوم القمر الاصطناعي الحقيقي الوحيد. غرضٌ اصطناعيّ بشكلٍ كامل، وهو يمتلك حركيّة الشّهب السماوية، وقابلٌ للتحويل بشكلٍ فوري. لقد وجد المال اليوم مكانه المناسب: مكانٌ أكثر إدهاشاً من سوق الأسهم. والمدار الذي يصعد فيه ويهبط يشبه شمساً اصطناعيّة»

جان بودريار

«دخّن سيجارة حشيش قبل أن تشتري سهمك القادم»

نصيحة استثمارية من «مضارب صغير» على تويتر

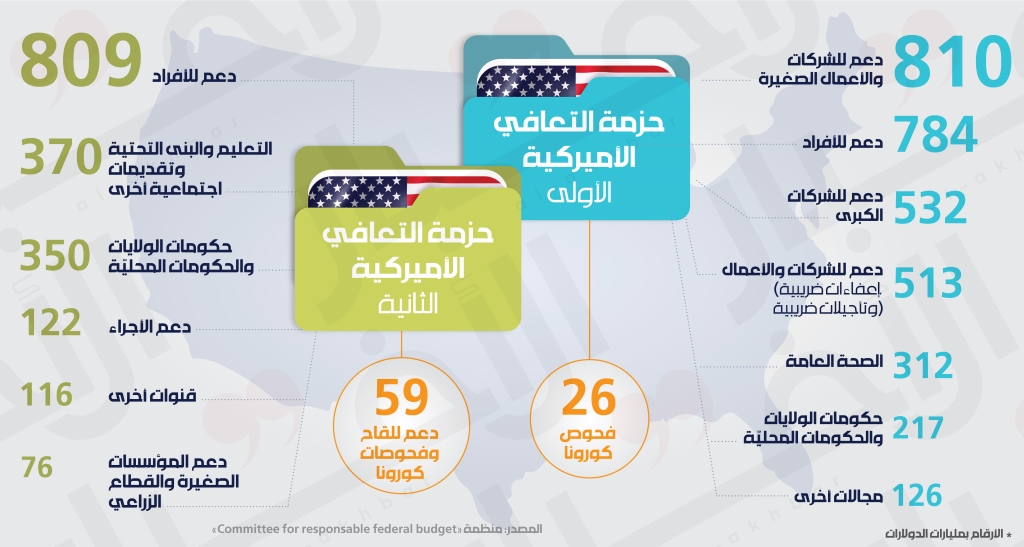

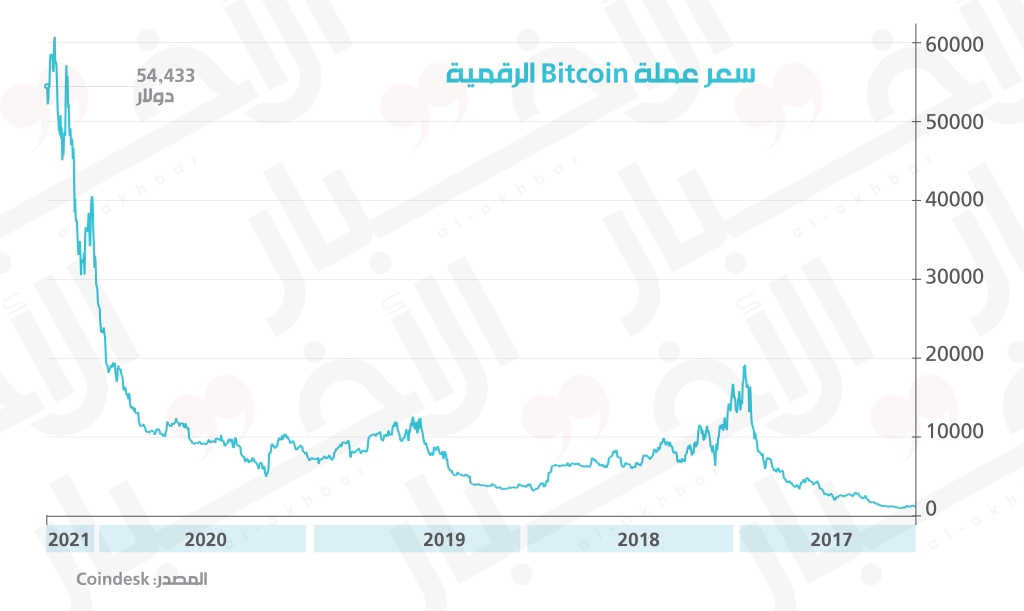

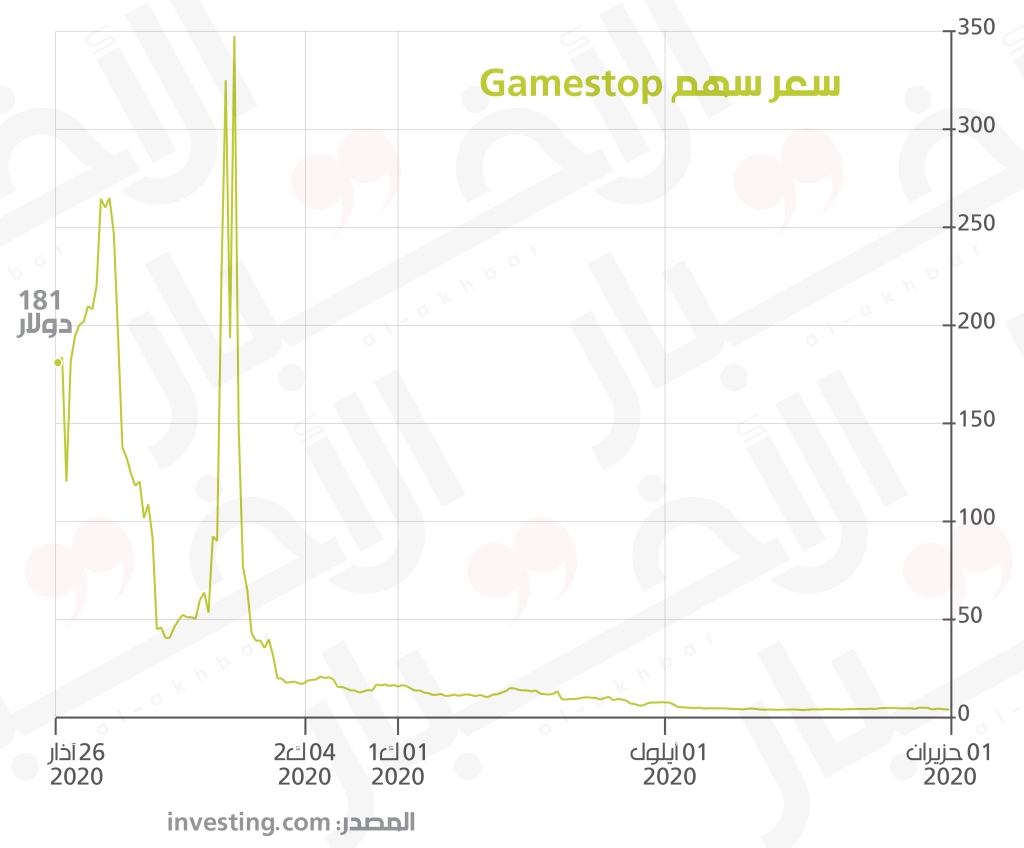

المرّة الأخيرة التي كتبتُ فيها عن الـ«بيتكوين»، قبل ثلاث سنوات، كان سعر الوحدة من هذه العملة الإلكترونية أكثر بقليل من عشرة آلاف دولار؛ وفي الشهر الماضي اخترق سعر «بيتكوين» حاجز الخمسين ألف دولار، وأصبحت القيمة الإجمالية للبيتكوينات في العالم أكثر من تريليون دولار؛ وقد بدأت شركات وصناديق الاستثمار بشرائه وتخزينه كما تفعل مع الذهب والسندات وباقي الأصول الماليّة. وهذا يحصل في سياقٍ أوسع يتحوّل فيه عدد هائل من الأفراد في الغرب، من ذوي الدّخل المحدود، إلى «مضاربين» في أسواق الأسهم، والكثير منهم يخوض هذه التجربة بعقليّة المقامر لا المستثمر، كأنهم حرفياً في كازينو.

يوجد جانب تقني لهذا التحوّل، وهو ظهور عدد من المؤسسات والمواقع الإلكترونية في السنوات الماضية تسمح لأيّ صعلوكٍ بأن يفتح حساباً ويشتري ويبيع الأسهم مباشرة، من غير وسيطٍ أو حدّ أدنى للاستثمار، وقد يعطيه المصرف قرضاً وخطّ اعتماد لكي يضاعف رهاناته. وهذا أنتج خضّات من نوع جديد في السّوق، كحالة سهم «غايمستوب» الشهير، حيث ينسّق هؤلاء المستثمرون الصغار بين بعضهم، ويعملون كـ«قطيع»، فيشترون جميعاً سهماً معيّناً في وقتٍ واحد ويرفعون سعره بشكلٍ هائل، متسبّبين بخسائر جسيمة للصناديق الكبرى التي تراهن على انخفاض السّهم (حين تراهن على انخفاض السّهم - shorting - بدلاً من شرائه والاحتفاظ به على أمل أن يرتفع، فإن المخاطرة وإمكانية الخسارة تكون أضخم بكثير. فأدنى سعر يمكن أن يصل إليه السهم حين تمتلكه هو الصّفر، وهذا هو الحدّ الأقصى الممكن لخسارتك، بينما حين يصعد سعره فلا حدود - نظرياً - لذلك، وقد تزداد قيمته عشر مرات أو عشرين مرّة، ويكون عليك أن تغطي كلّ الفرق. وهذا ما حصل في حالة «غايمستوب» حين انقضّ عليها «المضاربون الصغار»).

يجتمع هؤلاء «المستثمرون» على مواقع إلكترونية وفي مجموعات، أشهرها اسمه، حرفياً، «رهانات وول ستريت»، وما يحصل عليها لا يمكن أن يتخيّله أي مخرج سينمائي - وهو كلّه حقيقي. فعلى سبيل المثال، من تقاليد هذه الجماعة أن ينشر أعضاؤها، بفخر، خسائرهم التي تلقّوها في السّوق. يضعون صوراً لحساباتهم لترى كيف اختفت منه مئات آلاف (أو ملايين) الدولارات خلال فترة وجيزة عبر رهانٍ غير عقلاني على سهمٍ واحد، ويتعاملون مع الأمر كأنّه وسام شرفٍ أو دليلٌ على قوّة إرادتهم والتزامهم بـ«الرهان»، ويتلقّون «التهاني» من أترابهم (ثم يسألون إن كان بين المتابعين محامي طلاق ماهر). وفي حالاتٍ أخرى ينشرون أرباحهم، وكيف أصبح لأستاذ المدرسة أو الموظف الفقير، خلال أشهر، خمسة ملايين دولار في حسابه (وهؤلاء، في الغالب، يسألون أيضاً عن محامي طلاق). وفي لبنان اليوم، حيث أصبحت مداخيلنا بلا قيمة وبلدنا يأخذ مكانه بين دول الفقر والأزمات، يوجد نوع من التسلية السريالية في مراقبة هؤلاء الناس في الجانب الآخر من العالم وهم يلعبون مع «الرأسمالية الفائقة».

عودة إلى «بيتكوين». أنا توقّعت في الماضي أن يرتفع سعره ويتضاعف بعد (وقد حصل). كذلك توقّعت أيضاً أنّني لن أعرف أن أستفيد من الفرصة وأربح منها (وقد حصل). هنا عليّ أن أشير إلى أنّ جمال غصن، يزعم بأنّه قد استحصل على عدد كبير من البيتكوينات في بداية عهدها، حين كان سعر الواحدة بعشرات الدولارات لا أكثر. قام بعملٍ ما لزبائن فعرضوا عليه أن يدفعوا له بالبيتكوين بدلاً من النّقد لأنهم مفلسون، فاعتبر الموضوع نصبة وحوّل الوحدات إلى مالٍ بأسرع ما يمكن. هنا تقبع أمثولة عميقة عن الفرق بين الفقير المسكين قليل الحظّ وبين الذي ليس يستحقّ، أصلاً، الثّراء والنجاح؛ أو الفرق بين الإنسان المقموع الذي لم تُتَح له فرصُ في الحياة وإمكانات للترقّي، وذاك الذي يوضع الكنز بين رجليه فيرفسه.

من أين تأتي القيمة؟

الهدف اليوم هو ليس الترويج للبيتكوين بل، على العكس تماماً، هو شرح الطابع «الوهمي» له وللنظام الذي يكتنفه. رغم الصعود الكبير للعملة الرقمية، انتبه بعض المحللين إلى أنّ «انزياحاً» قد حصل بشكلٍ خفيّ في كيفية تقديمها للجمهور والمراهنين. اليوم، الفكرة الرائجة هي أن بيتكوين تحوّل إلى «أصول»، «ذهب رقمي»، وسيلة للادخار والاستثمار. المشكلة هنا، يقول المشكّكون، هي أنّ «بيتكوين» في سنوات صعوده كان يروّج له بطريقة مختلفة تماماً. الفكرة الأصلية كانت أنّ «بيتكوين» سيكون العملة التي تستبدل كلّ العملات: استخدامها سيكون سهلاً ويسيراً ويتفوّق على البدائل القائمة، والناس سيعتمدونها بسرعة للشراء والبيع ويتخلّون عن العملات التقليدية وقيودها. ما حصل هنا يشبه أن تروّج لمنتجٍ ما على أساس أنّه شامبو، وأنه الشامبو الخارق الذي لن ينافسه شامبو آخر، ثم - فجأة ومن غير مقدّمات - تبدأ ببيعه على أنّه زينة جميلة للحمّام. هذا يعني أن ثمة خطأ ما، أو أمراً تحاول إخفاءه. الخطأ هنا هو أن «بيتكوين»، لأسباب متعدّدة، لم يُثبت نفسه كأداة تبادل نافعة يمكن أن تصل إلى مستوى الاستخدام اليومي للناس (على سبيل المثال، إنّ طاقة «بيتكوين» على تسجيل التعاملات محدودة، وحين ترتفع وتيرة النشاط عليه تستغرق المعاملات وقتاً غير قليل ليتم توثيقها، فلو بدأ ملايين الناس باستعماله بكثافة وبشكلٍ يومي سيصل التأخير إلى أيّامٍ وأسابيع).

يعتبر البعض أنّه يكفي، لكي يكون لشيءٍ ما قيمة ويصبح عملة للتبادل، أنّ «نقرّر» أنّ له قيمة، وأن تكون له ندرةً ما، بمعنى أنك غير قادر على استنساخه بلا حدود. ولكنّهم يهملون العنصر الثالث في المعادلة، وهو أن تكون لهذه المادة قيمة استعمالية. الذّهب مثلاً، أصبح عملةً لأنه كان لدى الناس أصلاً سبب عمليّ لامتلاكه: هو معدنٌ لا يصدأ، مناسب للصياغة، يمكن أن تصنع منه حليةً أو تمثالاً فيظلّ على حاله بعد ألف سنة... أمّا «بيتكوين»، فلا شيء يضمن ألّا تخرج، غداً، عملات رقمية جديدة أكثر عمليّة منه (وهي موجودة بالفعل)؛ وفكرة أن «بيتكوين» خارجٌ عن رقابة الحكومات لم تعد واقعية (الحكومة قد لا تقدر على معرفة ما في محفظتك الإلكترونية، ولكنها تراقب مراكز التحويل التي تقايض فيها البيتكوين بعملات تقليدية أو العكس). بل إن اليوان الصيني الرقمي الذي بدأت بيجينغ باختباره، وستتبعه عملات أخرى، قد يلغي القيمة «العملية» لكل هذه النقود التي يصنعها برنامج كمبيوتر - وهو يُصدر بضمانة الاقتصاد الصيني، واستخدامه سهل وسريع، ولا يستلزم حساباً مصرفياً أو مؤسسات مالية وسيطة، بل مجرّد محفظة إلكترونية متاحةُ لأيٍ كان (هذا ليس موضوعنا اليوم، ولكن الحاكم السابق للمصرف المركزي الصيني قد نشر، في «نيكاي آسيا»، عرضاً ممتازاً للخيارات التقنية للصين تجاه نظام العملة الرقمية).

لكنّ السؤال الحقيقي هنا هو عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي يصبّ كلّ هذه الأموال في «عملة رقمية»، أو يرفع قيمة شركة مثل «تسلا» التي أنتجت أقلّ من نصف مليون سيارة في السنة الماضية، إلى أكثر من كامل صناعة السيارات الألمانية (ثمّ، حين ينخفض السهم، تخسر «تسلا» خلال أسابيع ما يقارب الـ300 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهذا بالمناسبة كان أكبر انخفاض يحصل لشركةٍ في تاريخ أسواق الأسهم، ولا أقصد منذ أيام الكساد العظيم، بل منذ أيام بورصة روتردام). بتعابير أخرى، السؤال هو: هل إنّ «نفخ» هذه الأصول المالية وتضخّم أسعارها يعني، حكماً، أنّ فيها قيمة كامنة وهي سلع المستقبل؟ هل لأسعارها منطق وسبب لمجرّد أن الناس يتفقون على ذلك (هناك بالفعل في الاقتصاد نظرية اسمها «النظرية الذاتية للقيمة»، تعتبر أن قيمة الأمور لا تأتي من قوّة العمل الموضوعة فيها، بل من مجرد إسباغ الناس أهمية عليها)؟ المشكلة هي أنّ عمل النظام الرأسمالي أصبح عارياً، ويمكننا أن نرى بوضوح العملية القصدية التي تُنتج هذه الطفرات. خلق الأموال مثلاً. فلنعُد إلى مثال «تسلا» وباقي شركات التقانة: يقوم المصرف الفيدرالي الأميركي، عبر التسهيل الكمّي، بخلق مئات مليارات الدولارات؛ وتتجه هذه الأموال «الجديدة» أساساً إلى سوق الأسهم، فترفع قيمة الشركات التقنية، خصوصاً، إلى مستويات تاريخية في السنة الماضية - وهذا الازدهار في السوق يحصل فيما الاقتصاد الأميركي يعاني من ركود عميق والعالم يحاصره الوباء. هل المسألة كلّها عبارة عن حيلة ووهم؟

الجواب هو نعم ولا. علينا أن نرجع هنا خطوةً إلى الوراء ونتذكر ما يقوله والرشتاين عن أنّ تاريخ الرأسمالية قدّم لنا عدّة أنماطٍ للنمو والتراكم الاقتصادي، هي قد تبدو متشابهة إنّ حولناها إلى أرقام ودولارات ولكنّها تختلف جذريّاً عن بعضها البعض. لديك، مثلاً، نموّ وأرباح تكون ناتجةً عن التوسّع في القدرات الإنتاجية. يستخدم والرشتاين هنا نموذج أوروبا في العقود الثلاثة التي تلت الحرب العالمية الثانية: القارّة التي كانت مدمّرة يُعاد إعمارها، تتحول دولها إلى بلدان صناعية، تنشأ فيها مدن ومراكز إنتاجية جديدة، وترتفع إنتاجية العامل والمزارع بشكلٍ سريعٍ وقياسي. الصّين مثالٌ آخر: حين يستثمر البلد في بناء شبكات سكك الحديد وتخطيط مراكز حضرية جديدة، فالهدف هنا هو ليس تشغيل أموال البنوك، بل تحفيز زيادة في الطّلب والإنتاج ضمن مرحلة توسّع تاريخية (في البداية، لم أكن أفهم لماذا تبني الصّين خطوط القطار السريع بهذه الوتيرة الفائقة، وتعمل على عشرة خطوطٍ في وقتٍ واحد، وبعضها لن يكون رابحاً لسنوات، وتستدين الشركات بشكلٍ كبير لهذه الغاية؛ ولكن الفكرة هي أنّ لديك حافزاً للاستثمار الكبير في مرحلة مبكرة في حالة بلدٍ ينمو بشكلٍ حقيقي. هذه الخطوط السككية، مثلاً، بُنيت - «بالرخص» - قبل 15 عاماً حين كانت كلفة الأجور والأعمال منخفضة في الصين، وهي ستؤتي ثمارها في صينٍ مختلفة، اقتصادها أكبر والعائدات على الاستثمار فيه مرتفعة).

من جهةٍ أخرى، يقول والرشتاين، إنّ الرأسمالية وبخاصة في صيغتها الأخيرة، «الرأسمالية التمويلية»، تعطيك إمكانيات للتراكم المالي عبر الاستدانة ونفخ الأصول والتلاعب بالكتلة النقديّة. هذه ستبدو على الدفاتر أرباحاً ونموّاً ودولارات، مثلها مثل التوسّع الاقتصادي «الصحّي»، ولكنّها في العمق تتكوّن من طبيعة مختلفة تماماً. الكلام هذا يكون عادةً عن الاقتصاد الغربي الحديث وطبيعة الرأسمالية فيه، ولكنّك لن تجد مثالاً أوضح على هذه العمليّة من بلدٍ تابع من العالم الثالث مثل لبنان.

عن «الخبرة» والحلّ التكنوقراطي

الأساس هنا هو في ما يشرحه علي القادري عن ضرورة أن لا نفهم الأرقام والمؤشرات الكمّيّة، والعملة نفسها، على شكل أصنام، أو باعتبارها «قيمة قائمة بذاتها»، بل عبر العملية السياسية والاجتماعية التي تشكّلها. لا وجود لتعابير مثل «العرض والطلب»، «الدولار»، أو حتى قيمة راتبك كأقانيم مستقلّة يجب التعامل معها كمحض «معطيات». العرض والطلب، يكتب القادري، هو نتاج نمط من الرأسمالية يقوم على الإنتاج الفائض، الراتب هو انعكاسٌ لمنظومة العلاقات الطبقية في مجتمعك، والدولار هو تجسيدٌ نقدي للقوّة السياسية التي تحكم العالم. العلاقات الاجتماعية لها حصّة في هذه الأرقام، والحرب والتدمير لهما حصّة، والإمكانات المحتملة التي تتحقق أو لا تتحقق بفعل الإرادة البشرية لها أيضاً دورٌ في تكوين القيمة. ولهذه الأسباب لا يمكننا التعامل مع واقعنا، وتحديداً مع اقتصادنا، بمنطق المحاسبين (يعتبر القادري أنّ تعاملنا مع الدولار ومع هذه الأرقام اليوم هو استنساخٌ لمفهوم الديانات الوثنية، حيث نحوّل الدولار إلى وثنٍ، له صفاتٍ وقوى، ونركز فيه كل الصفات التي نقدّسها في العالم).

المسألة هي أنّ قطاعاً كبيراً من الاقتصاديين، وطبقةً أوسع بكثير تعمل في المصارف والتمويل، تعيش حرفياً وفق منطق المحاسبين هذا، ويعتمد عملها ومعاشها عليه. من يعمل مضارباً في البورصة اليوميّة يراقب التباينات التي تحصل في السّوق ويستفيد منها، ولا يهمّه إن كانت قيمة السّهم تأتي من توسّع اقتصادي أو من لعبة تسهيل كمّي يجريها المصرف المركزي عبر طبع الأموال. الاقتصادي الذي يعمل في المصرف المركزي أو الصناديق الدولية هدفه أن يسيّر هذه العملية لا أن ينقدها. تماماً مثل «المضارب الصغير» الذي يراهن على سهمٍ لا يفهمه، ولا يرى من كلّ الموضوع إلّا أحلام الثراء والرقم الذي في حسابه، وكم ازداد أو نقص.

الطّريف أنّه، في لبنان، حين أفلس البلد الذي يديره المصرفيّون وحلّت الأزمة البنيوية، قام الإعلام بتقديم وجوهٍ جديدة من «أصحاب الخبرة» أنفسهم، «التكنوقراط» آتين من المؤسسات المالية والسوق المعولم، باعتبارهم أمل الإنقاذ. هناك أدبيات كثيرة في نقد مفهوم الخبرة/المهارة (expertise)، ولكن الفكرة هنا هي أن المشكلة ليست في «الخبرة» بذاتها، بل في استخدامها في غير موضعها، كأن تستخدم شرعيّة التكنوقراطي لكي تفتي في السياسة، أو تعتبر أن النجاح المالي لإنسانٍ يخوّله حكم الدول (وهو تحديداً الخطاب الذي شرّع سلطة رياض سلامة ورفيق الحريري). المشكلة هي أنّ من تخرّج وتدرّج في المؤسسات المالية والشركات الكبرى؛ هذا الموظّف هو، بتكوينه وتدريبه ومساره، آخر من يقدر على إعانة شعبٍ فقير يعيش حالة انهيارٍ في منطقة حروبٍ وصراعاتٍ ومخاطر. وفي هذا السياق المأسوي تحديداً، يعتقد البعض أن الحلّ يكمن في استدعاء التكنوقراط و«المتعلّمين» من الخارج ليخبرونا ماذا نفعل - على أساس أن المشكلة في لبنان كانت أن الفلّاحين والعمّال هم الذين حكموا. انظروا إلى المجلس النيابي وستجدون أن أغلب السياسيين قد تخرّجوا من الجامعات النخبوية في البلد، وأهمّ الجامعات العالمية، والكثير لديه سير ذاتية «مبهرة» في القطاع الخاص. وهم، والطبقة التي خلفهم من مستشارين ومصرفيين وشركاء، كانوا الفئة الأكثر تعليماً في لبنان والأكثر اتصالاً بالعالم. يوجد استثناء هنا لنوّاب «حزب الله»، الذين تخرّج أغلبهم من الجامعة اللبنانية، ومن درس منهم في الخارج ذهب بمنحة. وهناك أيضاً، بالطبع، سليمان فرنجيّة، غير أنّ ابنه قد درس في جامعة خاصّة وتخرّج أيضاً من جامعة بريطانية (وأنا أضمن لكم أنه سيكون أسوأ بكثير من أبيه).

بطبيعة الحال، ليس عليك أن تعيش حياة «الثوري» لكي تطالب بالثورة وتزايد بها، ولكن هناك بالطبع مفارقة لا يمكن تجاهلها حين تطرح نفسك قيادياً للتغيير، وتحثّ الناس على الثورة والتضحية وتحدّي السلطة والنظام، فيما أنت - على طول حياتك - لا تقدر على رفع عينك في وجه رئيسك في العمل. أسعد ابو خليل، مثلاً، ينتقد «كل شيء» في لبنان، ولكنه يمارس القدر ذاته من النقدية تجاه البلد الذي يعيش فيه والسلطة والمؤسسة التي يعمل ضمنها. أميركا لن تضعك في السّجن إن شاغبت، ولكنك تعرف سلفاً أنك لن تصعد كثيراً، ولن تصبح «محترماً» يوماً، وأنت تحمل مثل هذه المواقف. المشكلة في الاتساق تبدأ حين تكون ثورياً جذرياً في لبنان وتلميذاً مطيعاً للمؤسسة في المهجر (وهناك شيء أسوأ وحقير، وهو من يخاطب أبناء شعبه بطريقةٍ وأسلوب لا يمكن أن يمارسهما مع زملائه «الأجانب»).

مع التغييرات التي تطرأ على العالم وموازين القوى فيه، سيوضع الكثير من هذه الثوابت على محك الاختبار: نظام الدولار، قيمة الشركات، مفاهيم التنمية، «الصحيح» في الاقتصاد، إلخ. وهذا لن يحصل بسبب عملية اقتصادية أو حسابيّة، وإن تمظهر على هذا النّحو، بل إن أساس التغيير سيكون في مجال السياسة والصراع وتقرير القوانين التي تسيّر العالم والرأسمالية. أمّا الدول الصغيرة التي تعتقد أنها ستخرج من أزماتها عبر كتيّبات الخبراء و«الإدارة السليمة»، فهم تماماً مثل المضاربين الصغار المساكين الذين دخلوا سوق الأسهم والبيتكوين وهم يتوهّمون أن في وسعهم، كأفراد ضعفاء، الفوز في النظام الطبقي و«خداع» الرأسمالية وتحقيق الثراء عبر الحيلة والتذاكي - أو عبر الكدّ والعمل الشريف.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا

تابع «رأس المال» على إنستاغرام