قد يكون أوضح مثال على ذلك نظرية التطور لتشارلز داروين حول أصل الأنواع (1859)، إذ عاش داروين في القرن التاسع عشر وتأثّر بأفكار توماس مالتوس حول التكاثر السكاني، وخصوصاً أبحاثه حول محاولة اجتناب الارتفاع الطبيعي لعدد الفقراء (1798)، فأتت نظريّته حول مبدا الاصطفاء (أو الانتخاب) الطبيعي والبقاء للأصلح لتُسقط- بجزءٍ منها- الصراع على الأسواق في «عالم الإنسان الثقافي» على العالم الطبيعي. وشهدنا نشوء حلقة تغذية راجعة حين عادت هذه المعطيات التي صُنّفت «طبيعية» لتؤثّر في تشكّل العلوم الإنسانية، ونشأ تيار فكري عنصري يُعرف بـ«الداروينية الاجتماعية». فاستُخدِمت بذلك نظريّة الاصطفاء الطبيعي لتفسير تطوّر الأحياء البيولوجي ولفهم تطوّر المجتمعات.

يحاول هذا المقال عن حلقة التغذية الراجعة في اللغة العلميّة بين ثنائيّة الطبيعة/الثقافة تبيان هشاشتها وسيعرّف عن أداة أنتروبولوجيّة هي «إطار الطبيعة- الثقافة» Natureculture Framework

عن النباتات الغازية والمهاجرين والاستعمار العكسي

تهتم العالمة البيولوجية والأنتروبولوجية الهندية الأصل بانو سابرامانيام في الفصل الرابع من كتابها «قصص أشباح لداروين» (1) بتقاطع مجالي الطبيعة والثقافة، وخصوصاً الطريقة التي «تُجنَّد فيها» العلوم الطبيعية في سياسةٍ اجتماعيةٍ وبيئيةٍ مُحدّدة. تتبنّى سابرامانيام فكرة أن تكون عوالم الطبيعة والثقافة مرتبطةً وإن لم تبدُ كذلك لأوّل وهلة، ومثالها على ذلك انتقال مشاعر رهاب الآخرين من الحملات ضدّ النباتات الغازية إلى الحملات ضدّ المهاجرين في الولايات المتّحدة الأميركية والعكس. ويقع مشروع سابرامانيام ضمن مُقاربةٍ نسويّةٍ لعلوم الأحياء، شبيهةٍ بالتي قامت بها العالمة الأنتروبولوجية إميلي مارتين في تحليل الإسقاطات الثقافية التي يقوم بها علماء الأحياء مثالاً على البيانات الطبيعية المبغي تحليلها كإسقطات القوالب النمطيّة للأدوار الجندريّة على عمليّة تلقيح البُويضة وحركة الحيوان المنويّ.

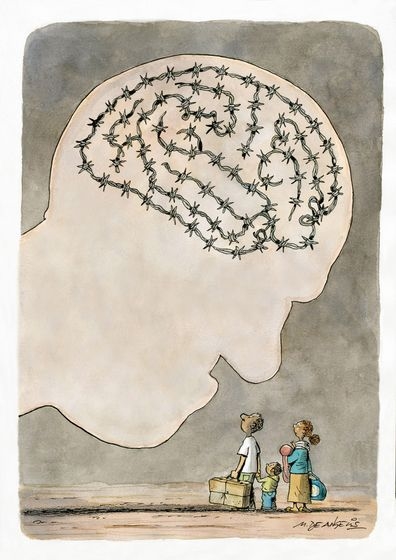

كانت البدايةُ عندما لحظت سابرامانيام كمُهاجرةٍ هنديةٍ تعيش في الولايات المتحدة، تصاعد خطابات الكراهية ورهاب الآخرين على المستوى السياسي ضدّ المهاجرين ذوي البشرة الداكنة أمثالها، خصوصاً بعد أحداث 11 أيلول. لكنّها كعالمة أحياء متابِعة، التفتت أيضاً إلى أنّ هذه الخطابات تتزامن مع البيانات المتخوّفة التي يُطلقها زملاؤها من علماء الأحياء عن النباتات الغازية (وهي النباتات التي تُصنّف بغير المنتمية أو الغريبة عن نظامٍ إيكولوجي معيّن). خلفيّة سابرامانيام وتدريبها العلمي، إلى جانب تعرّضها أيضاً لمُضايقاتٍ على المستوى الشخصي كونها مُهاجرة كذلك على الأراضي الأميركيّة، جعلتها تتيقّظ إلى أنّ في هذا التزامن بين الخطابين ما يدعو للريبة حتماً، فبدأت بالتنقيب عن العلاقات المُحتملة بين المجالين.

لا يهمّ أين وُلد الخوف أوّل مرة، المهم أنّ هذا الخوف من الآخر حين يولد في حقلٍ ما يُسافر إلى الحقل الثاني تلقائياً ويُغذيه

تعقّبت سابرامانيام بعض الإنتاج المعرفيّ في الولايات المتحدة. فرصدت أنّ علماء الأحياء مثلاً ينتجون معرفةً حول النباتات الغازية ويقومون بنشرها في المجلّات العلمية الأكاديمية مُستخدمين «استعارات» كتلك المستعملة ضدّ المُهاجرين، فتُلصقُ بها صفتان بحسب سابرامانيام: تكاثرها السريع غير القابل للسيطرة وتسبّبها بالضرر عبر سرقتها لموارد الجنس الأصيل. ثمّ، وبالتزامن مع هذه «الموجة»، تُحذّر مراكز الإحصاء السكّاني من «تزايد عدد المهاجرين وتكاثرهم غير القابل للسيطرة» ويتّهم بعض رجال السياسة المهاجرين بـ«سرقة موارد سكان البلد الأصليّين». ثمّ يدعو الناشطون البيئيّون حول البلاد المواطنين «المحليّين» إلى التضحية بعطلة نهاية أسبوعهم في سبيل المشاركة في حملاتٍ تطوّعية تعاضديّة لاجتثاث النباتات الغازية من موطنها البيئي. وتُسمع في الوقت نفسه عبر الولايات الأميركية خطبٌ سياسية تدعو لمنع المزيد من المهاجرين المسلمين عامّةً، أو المكسيكيّين أو الهنود من القدوم إلى الولايات المتّحدة، وإلى تشديد الرقابة على الحدود (الجنوبية لا مع الجار الكنديّ بالطبع).

تسأل سابرامانيام عمّن يزرع الخوف أوّلاً من «الآخر» نباتاً كان أو مُهاجراً: هل هم علماء البيئة حين يُطلقون جرس الإنذار خشية تصاعد أعداد النباتات الغازية «الغريبة»؟ أم الناشطون السياسيون في الحركات المُناهضة للهجرة حين يهلعون من التزايد «المخيف» في أعداد المهاجرين؟ وتستنتج العالمة أنّ الخطابات المناهضة للغزو الطبيعي وتلك المناهضة للغزو البشري (خصوصاً لذوي البشرة الداكنة منه) تعمل معاً كحلقة تغذيةٍ راجعةٍ لشحن «رُهاب الغرباء» أو ما يُعرف بالـ«زينوفوبيا». إذ لا يهمّ أين وُلد الخوف أوّل مرة، المهم أنّ هذا الخوف من الآخر حين يولد في حقلٍ ما يُسافر إلى الحقل الثاني تلقائياً ويُغذيه.

هكذا، تلعب الخطابات والكلمات والرموز جميعها دوراً في الحملات ضدّ النباتات الغازية كما ضدّ المهاجرين، لأنّ خطابات الكراهية ضدّ الكائنات غير الأصيلة تتغذّى من خلال موجاتٍ طويلة الأمد من الخوف من الآخر الدخيل، من التدنّس، من التلوّث. وتُصنّف بعض الأجساد (النباتات اللامنتمية أو الأجساد غير البيضاء في حالتنا هذه) على أنها دخيلة، مدنِّسة ومدنَّسة، وملوّثة أيضاً مخيفة وعنيفة، وعليه فإنّها تستحق أن تُستأصل وتُنفى. ليس الأمر إذاً أنّ العلماء يقرّرون والعامّة يطبّقون، بل إنّ الاثنين متّصلان على نحوٍ متّقد. لأنّ بعض البحوث فقط تحظى باهتمام الصحافة العامّة غير الأكاديميّة، هي تلك التي تتماشى مع الأهواء العامّة. وتُشدّد سابرامانيام على أنّ اللغة المُستخدمة من علماء النبات هنا غير موضوعية البتّة، بل يسكنها هاجس «الاستعمار العكسي».

يبحث العالم الأنتروبولوجي اللبناني غسان حاج في فكرة colonial reversal «الاستعمار العكسي» وهو التخوّف من أن يُعاني العرق الأبيض (هنا لا نعني جميع ذوي البشرة البيضاء، بل ممارسي الاستعمار البيض تاريخيّاً) مما عانته شعوب العالم التي خضعت للاستعمار على أيدي أوروبا، أي أن تعود الشعوب المُستَعمَرة و«تجتاح» البلاد التي استعمرتها «ناهبةً» مواردها كما فُعِل بها. أو أن يُعاني الإنسان من ويلات الطبيعة والأرض مثلاً، بعد أن استعمرها واستغلّها بأنانية لمصلحته وخصوصاً بعد استشراس النظام الرأسمالي. ويظهر التخوّف من «الاستعمار العكسي» في بعض النظريات كمؤامرة «الاستبدال العظيم» أو في كتبٍ كـ «whiteshift» لإيريك كوفمان، أو في الخوف من غزو اللاجئين المسلمين، أو في نشر سيناريوهاتٍ تنبؤية (من سفر الرؤيا) عن تراجع العرق الأبيض كما في مانيفستو مفجّر المساجد النيوزيلاندي الشهر الماضي، أو في الخوف من النباتات الغازية كما الحالة التي درستها سابرامانيام أو في الخوف من المُهاجرين الذي عاد ليلقي ظلّه على أوروبا بعد الحرب في سوريا.

«صراصير سوريا تجتاح لبنان»

في لبنان، تُطالعنا أسبوعياً مقالات ومواد إعلامية تشبّه اللاجئين الفلسطينيّين أو السوريين بالـ«قنبلة الموقوتة»، وكثيراً ما يكسر لبنانيان جليدَ اللقاء الأوّل في السرفيس بالإشارة إلى أنّ «السوريين صاروا أكثر منّا» أو أنهم «يسرقون أشغالنا» تماماً كالخطابات التي درستها سابرامانيام في الولايات المتّحدة. ثمّ ننهمك بسنِّ قوانين «تحمينا» من اللاجئ (السوري أو الفلسطيني أو العامل الأجنبي أسمر البشرة). ونحتار في كيفيّة عزل أنفسنا عن الآخر (داكن البشرة طبعاً لا الآخر الأبيض) في عقدة شوفينية محض. طالعتنا مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع مثلاً بخبرٍ يفيد أنّ «عدداً كبيراً من الصراصير القادمة من قرى دمشق في سوريا ستجتاح البقاع اللبناني ومنه تنتقل إلى جميع أراضي لبنان»، وأنّ «الحشرات الغازية هذه أصابت اللبنانيين بالهلع الذين سارعوا إلى إبادتها في زحلة». لم تتضح أسباب هذا «الغزو» وإذا كان حقيقيّاً أم لا، ولا تأكّدنا من كون هذه الحشرات صراصير أصلاً. إلّا أنّ المؤكّد والصعب إغفاله، بعد أن يطّلع المرء على دراسة سابرامانيام، أنّ هذا الخبر يُضمر أكثر ممّا يُظهر، وليس جنوناً أن نُحلّل إذاً أنّ هذا الخوف من «الصراصير القادمة من سوريا»، إنّما يرمز إلى خوف اللبنانيين من الآخر وخصوصاً من اللاجئين السوريين. وقد يكون من المهمّ أن تقوم دراسةٌ أنتروبولوجيّة تُعنى بالخطابات العديدة حول الكائنات «الغازية» في لبنان.

العلوم الطبيعية تعزل الطبيعية عن الإنسان والعلوم الإنسانية تقوم بالعكس

ما حاولنا أن نُبرزه في مثالَي بانو سابرامانيام وإميلي مارتين (في المقال الأوّل) هو نفسه، فما هو الحلّ الأنتروبولوجي لذلك؟ استخدمت هاتان العالمتان الأنتروبولوجيتان في كتاباتهما تقنيّةً انتروبولوجيّة تُدعى «إطار الطبيعة- الثقافة».

ما هو إطار الطبيعة-الثقافة؟

انبثق مصطلح الـ«طبيعة-ثقافة» من تشكيك أكاديمي قامت به الناشطة النسائية الاشتراكيّة دونا هاراواي حول النزعة الثنائيّة بين الثقافة والطبيعة المغروسة في الموروثات المعرفيّة للعلوم الطبيعية والإنسانية (الإنسان/الحيوان، الطبيعة/الثقافة). ويُساعد هيكل «الطبيعة- الثقافة» على كشف حلقات «التغذية الراجعة» بين هذه العوالم المُترابطة بطريقةٍ شموليّة. وهو إطار علمي نظري وأداة مراقبة وتحليل (أنتروبولوجية خاصة)، نستطيع باستخدامها أن نستنبط العلاقات التي تربط العالم الطبيعي بالعالم الثقافي (أي العالم الذي كوّنه الإنسان بالابتعاد عن الطبيعة، أو هكذا ظنّ). وهو هيكل يعترف بعدم القدرة على الفصل بين هذين العالمين في العلاقات الإيكولوجيّة (بين الكائنات الحية ومنها الإنسان وبيئته) سواء البيوفيزيائيّة منها أو المكوّنة اجتماعياً. وعلم الأنتروبولوجيا قد يكون العلم الوحيد القادر على التوسّط بين هذه الثنائيّات والحدود المُصطنعة بينها، لإظهار روابط بين كياناتٍ قد تبدو متناقضة، نظراً إلى تعدّد منهجيّاته العلميّة وارتياحه كعلمٍ مع المناطق الرماديّة غير المُحدّدة مسبقاً.

إذاً كيف يتمّ التّحليل الطبيعي-الثقافي للغة علميّة أكثر موضوعيّة؟

1- نتبنّى أوّلاً كمراقبين تبدّلاً معرفياً epistemological shift يسمح لنا بالتخلّي عن مذهب الأنانية الهوسية الخاصّ بـ«الاستثنائية البشرية» والتواضع لتقبّل فكرة تداخل العوالم الطبيعية والثقافية. أي أن نقرّ بأننا أقرب مما نظنّ إلى العالم الطبيعي «غير الثقافي».

2- نُراقبُ ثانياً بشكل مُشكّك عمليّة الإنتاج المعرفي أو «الميتا»، ونطرحُ الأسئلة التالية: كيف تتوصّل البيولوجيا مثلاً إلى خلق فئاتها التحليلية؟ كيف تشرع في إنتاج علومها (مرحلة الإنتاج)؟ ندُقّق كذلك في المعرفة التي ينتجها العلماء البيولوجيون مثلاً، في خلفيتهم، في الطريقة التي يجمعون فيها التمويل اللازم لأبحاثهم، كيف وأين يتمّ نشر عملهم؟ كيف يُروّجون له للعامة؟ كيف يحشدون التأييد العام له؟ كيف تنتقل هذه المعارف إلى العامة (مرحلة الاستقبال)؟ وكيف ينعكس بالتالي هذا تشكيلاً للسياسة البيئية والسياسة العامة؟

3- ونرصدُ ثالثاً الإسقاطات الثقافية على العالم الطبيعي في محاولةٍ لرفع اللبس عن ما نعرفه بحقّ عن العالمين.

لا نستطيع أن نفهم الحيوان والنبات والإنسان دون أن نعي الصلات والأنماط التي تجمعها. إلا أنّ العلوم في تطورها ما بعد ديكارت تقاسمت أجزاء الطبيعية فيما بينها بشكلٍ أقلّ ما يُقال فيه إنّه «غير طبيعي». فالعلوم الطبيعية تعزل الطبيعية عن الإنسان والعلوم الإنسانية تقوم بالعكس. فيدرس علماء البيولوجيا (النبات أو الخلايا التناسليّة) ويدرس العلماء الاجتماعيون الإنسان دون أن يتنبّه الطرفان إلى التقاطع ما بين عوالمهما. تُساعدنا عدسة «الطبيعة- الثقافة» على إجلاء هذه الحدود المُصطنعة بين العلوم وعلى فهم الانتقال الغريب بين لغاتها وحلقات السلطة في الإنتاج العلمي، بهدف إنتاج لغةٍ علميّةٍ أكثر موضوعيّة لا تتبنّى ثنائيّاتٍ خادعة كثنائيّة الطبيعة/الثقافة، المرأة/الرجل أو الإنسان/الحيوان ممّا يُرشّحها لأن تكون أكثر تنبّهاً لحلقات التغذية الراجعة ما بينها، والأهمّ، أن تكون لغةً تقلّص الهوّة ما بيننا وبين الكائنات «الأخرى» التي نتشارك وإيّاها هذا الكوكب.

*طالبة ماجستير في الأنتروبولوجيا في الجامعة الأميركيّة في بيروت