وهذا يعني – بشكل عام وبمعزل عن هذه الأزمة – أن تبادر الفئة الأكثر ثراءً في المجتمع، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف الفئات الأخرى محدودة الدخل، أو متوسطة الدخل، التي تمتلك كفاية في تلبية حاجاتها المعيشية وغيرها، أو تلك الفقيرة التي تقصر قدراتها عن الاستجابة لمجمل حاجاتها المعيشية وغيرها؛ وأن تحترم متطلباتها، وتقدّر ضعف إمكاناتها، وأن تشعر بما لديها، وتُعنى بأوضاعها.

وهو يعني أيضاً أن تلحظ الفئة الأكثر غنى في المجتمع فهم الفئات الأخرى للأزمة، ورؤيتها سبل علاجها، ونظرتها إلى كيفية تحمّل كلفة ذاك العلاج، وأن لا تحتكر الرؤية للحلول، ولا تسعى إلى فرض ما لديها، بما يجحف بالفئات الأخرى وحقوقها وأوضاعها.

وإذا أردنا الانطلاق من فلسفة العدالة تلك والإنصاف لمقاربة إشكالية البحث، فقد يتبدّى أمامنا أكثر من رؤية في معالجة تلك الأزمة:

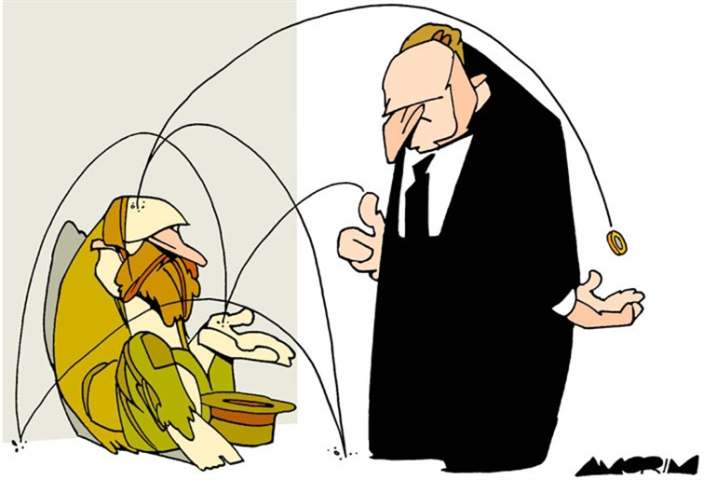

1- إنّ من انتفع أكثر من أسباب الأزمة (مالياً واقتصادياً) يتحمّل أكثر كلفة علاجها، أي إن من انتفع أكثر من التوزيع غير العادل للثروة يتحمل أكثر الثمن العادل لعلاجها. وهذا تطبيقاً للقاعدة المعروفة، بأنّ «من كان له الغُنم، فعليه الغُرم»؛ حيث يكون المعيار هنا مؤدّيات الأزمة ونتائجها. وهذا يعني التوجه إلى القطاعات والفئات التي كانت أكثر استفادة من النظام المالي والاقتصادي المعمول به، ومن مختلف السياسات المالية والاقتصادية التي اتّبعت على مدى عقود من الزمن؛ لتتحمّل – كلٌّ بحسب نسبة انتفاعه – كلفة علاج الأزمة، وأعباء إصلاح الأوضاع الحالية، التي يرزح تحتها كاهل الدولة والمواطن.

2- الأقدر على تحمّل الكلفة يتحمّل النصيب الأوفر منها، حيث لا يرتبط الأمر هنا فقط بمن انتفع أكثر من غيره، وإنما يكون المعيار هو القدرة على تحمّل كلفة العلاج، حيث يتحمل كلٌّ بحسب قدرته، ويشارك فيه بحسب إمكانياته. وإن أمكن القول إنه – في الإجمال – الأكثرون قدرة، هم الأكثرون انتفاعاً من الأزمة وغُنمها.

وهو ما يعني التوجه إلى الفئات الأكثر غنى وثراءً، من أجل أن تتحمّل أكثر من غيرها كلفة العلاج، لأنّ إمكانياتها المالية تسمح لها بذلك، ولأنّ أقصى ما يمكن أن ينالها هو أنها قد تصبح أقل ثراءً، أو ربما – بشكلٍ أدق – فإنّ ما قد يحصل هو أن تصاعدها الثرائي قد يصبح أكثر بطئاً وأقل تسارعاً، وإن كانت ستعوّض ذلك أضعافه من حيث ضمان سلامة النظام المالي والاقتصادي وعدم انهياره، إذ إن الفئات الأكثر غنى هي الأكثر استفادة من حصانة النظام المالي والاقتصادي – وتالياً الاجتماعي – من الأزمات، واستقراره، وعدم تضرّره. بينما قد لا يملك الفقير الكثيرَ ليخسره، وإن خسر ما لديه، فعندها لن يستقيم أي نظام اقتصادي أو اجتماعي وغيره، لأنّ الفقراء هم الأكثرون عدداً، والإضرار بهم سوف يدفعهم إلى تغيير تلك الأوضاع التي تصيبهم في حاجاتهم ومعيشتهم.

3- من تسبّب بتلك الخسائر والأزمة، هو من يجب أن يتحمّل أكثر كلفة علاجها، على قاعدة أن من تسبّب بالضرر يتحمّل مؤونته، حيث قد تتجه المسؤولية هنا إلى السلطة في مختلف أبعادها من سياسية واقتصادية وغيرها، باعتبار كونها هي من اعتمد هذه السياسات الاقتصادية والمالية وغيرها، التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، من تأزّم وتدهور شاملين.

وإن نوقشت هذه الرؤية بأن هذه السلطة قد كانت على مدى عقود تأخذ تفويضها من الأمّة، وهو ما يؤول إلى أن تكون المسؤولية عامة، لتشمل من يجدِّد تفويضه لتلك السلطة، وهو يعلم أنها تعتمد سياسات ومشاريع، سوف تؤدي إلى نتائج كارثية على أكثر من مستوى.

لكن ما ينبغي قوله في المقابل، هو أنّ استغلال أكثر من سلطة سياسية – وغير سياسية – لطبيعة التكوين الاجتماعي في لبنان (طائفي)، ينبغي أن لا يعفيها من تحمّل مسؤولية تقرير السياسات، التي اعتُمدت مالياً واقتصادياً وفي مختلف الميادين، أي إنّ اعتماد تلك السلطة لسياسات غير عادلة في الاقتصاد والمال والاجتماع، يجعلها في موضع تحمّل مسؤولية جميع النتائج، التي أفضت إليها تلك السياسات.

وإن كان ما يُجدي فعله الآن، بعد وقوع الواقعة، هو وضع جميع الأطراف السياسية وغير السياسية المشاركة في صناعة القرار أمام اختبار العدالة، في توزيع الخسائر وكلفة الأزمة.

وإذا أردنا المقارنة بين هذه الرؤى الثلاث، يمكن القول إنّ الأولى منها تلحظ النفع بشكل أساسي، فيما تلحظ الثانية القدرة، بينما تلحظ الثالثة المسؤولية، وهو ما يقود إلى السؤال عن أي من هذه الرؤى يجب أن يعتمد كأساس في تحديد توزيع الكلفة وثمن المعالجة.

قد يصحّ القول إن الأساس الذي يجب أن يعتمد هو ما جاء في الرؤية الأولى، التي تذهب إلى أنّ من انتفع أكثر يتحمل أكثر، وبالتالي فإن القطاعات والجهات التي استفادت أكثر من تلك السياسات التي اعتمدت في السنوات الماضية يجب أن تتحمل أكثر من غيرها، لتكون القاعدة – كما ذكرنا – كلٌّ يتحمل بمقدار نفعه، وعلى كلٍّ من الغرم بمقدار ما كان له من الغنم.

من انتفع أكثر من التوزيع غير العادل للثروة يتحمل أكثر الثمن العادل لعلاجها

وإن كانت هذه الرؤية لا تتنافى مع ما جاء في كلٍّ من الرؤية الثانية أو الثالثة، وإنما تتكامل معه، وذلك لأنّ مجمل الذين هم أكثر قدرة وثراءً مالياً واقتصادياً، هم أنفسهم أكثر المنتفعين من النظام المالي والاقتصادي غير العادل القائم في لبنان، بمعنى أن تمركز الثروة في يد فئة قليلة من الناس، وسرعة تراكم الأرباح لديها، ولدى العديد من قطاعاتها، وتلك الانزياحات المالية من الفئات المتوسطة وغيرها إلى الفئات الأكثر غنى وثراءً؛ كلّ ذلك يشي بخلل بنيوي في بنية النظام المالي والاقتصادي، أدّى ويؤدي إلى مجمل تلك النتائج والتداعيات، بل والتشوّهات، على المستوى المالي والاقتصادي، وتالياً على المستوى الاجتماعي وغيره.

بمعنى أن بنية النظام المالي والاقتصادي تلك، كما أنتجت فئة قليلة كانت أكثر انتفاعاً من ذلك النظام وبنيته، فهي نفسها التي أضحت أكثر قدرةً وثراءً بسبب من سياسات ذلك النظام ومفاعيله الاقتصادية والمالية، وهذا يعني أن الرؤيتين الأولى والثانية، وإن اختلفتا في البعد النظري، لكنهما تندمجان وتشتركان إلى حدٍّ بعيد واقعياً وعملياً، هذا فضلاً عن أن الرؤية الأولى تلحظ بشكل أساس ما هو ظرفي (الأزمة الحالية)، في حين أن الرؤية الثانية تلحظ بشكل أساس ما هو بنيوي، ولا يمكن أن يعالج الظرفي - كنتيجة - بمعزل عن البنيوي، باعتبار كونه السبب الرئيس الذي أدّى ويؤدي إلى توفير جميع الشروط والعوامل الموصلة إليه.

وهذا يعني ببساطة أن أية حلول يجب أن تعتمد للأزمة الحالية، لن تكون مجدية وقادرة على الوصول إلى خواتيمها، ما لم تعتمد على رؤية إصلاحية ذات مضمون جذري وبنيوي في الآن نفسه، بمعنى أن الحلول الإصلاحية يجب ألا تقتصر على بعض السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الموضعية والمحدودة الأثر، وإنما يجب أن تتّجه إلى الأسس التي يقوم عليها ذلك النظام في بنيته، ومجمل منظومته التي يعمل من خلالها. وهو وإن كان إصلاحاً صعب المنال – وفي الوقت عينه غير مستحيل –، ويحتاج إلى وعي شعبي - اجتماعي عام، وإلى جهود حثيثة وتراكميّة؛ لكنه الإصلاح الذي يوفر حلولاً مستدامة وغير محدودة الأثر. وإلا فإنّ أية حلول لا تلحظ تلك الاختلالات البنيوية، والعُقم الموجود في بنية النظام القائم؛ سوف تبقى حلولاً مؤقتة، وموضعية الأثر، تعالج في كثير من الأحيان العوارض والنتائج، أكثر مما تتجه إلى الأسباب الأساسية المولّدة لتلك الأزمات ومفاعيلها.

إنّ هذا المدى من الإصلاح قد يلقى معارضة من الفئة الأكثر ثراءً وترفاً في المجتمع، أو – بتعبيرٍ أدقّ – من تلك الفئة التي يشقّ عليها أن تتخلى عن تلك الامتيازات، التي تمنحها إياها الاختلالات البنيوية في النظام المالي والاقتصادي في لبنان – إذ إن الصراع هنا ليس طبقياً، بمقدار ما هو قيمي بالدرجة الأولى، بين من يرتضي العدالة بنيوياً وفي مداها الشامل، وبين من يرفض ذلك –، وهي (أي تلك الفئة) حاضرة لأن تقدم تبريراتها الاقتصادية وغيرها، والتي تنطوي على مستوى من التضليل النيوليبرالي والخداع الرأسمالي، الذي يجعل من التنمية – بمفهومها الرأسمالي –، وتفعيل الاستثمار، وتحريك العجلة الاقتصادية؛ رهائن لأكثر من خلل بنيوي، يفضي إلى توزيع غير عادل للثروة، وتالياً إلى أزمات متعدّدة ومستديمة.

إنّ الرأسمالية المتوحشة قد أنتجت أسبابها الأيديولوجية الداعية إلى استمرارها، ولم يغب عنها تقديم تلك المبرّرات الرأسمالية التي تعمل على مدّها بعوامل الاستمرار والوجود، والتي منها أن الاقتصاد الوطني –بناؤه وقوته – يقوم على قوة تلك الفئة الثرية ومحوريتها، وإطلاق يدها، وتسيّد أيديولوجيتها في الاقتصاد والمال والاجتماع والسياسة.

وهو ما يقود إلى أمرين: الأول، إن أي سياسات اقتصادية أو مالية أو.. يجب أن تخدم بالدرجة الأولى هذه الفئة، من أجل سلامة الاقتصاد، وقوته، وتطوره..؛ والثاني، إن هذه الفئة هي من لها الفضل على الدولة والأمة، لأن الجميع يعمل ويعتاش بفضلها، وما توفّره من فرص في العمل، وقروض للدولة، وأسباب لتنشيط الدورة الاقتصادية، وتطور الاقتصاد ..، وهو خطاب ينطوي على الكثير من التضليل العلمي، ويحمل الكثير من التعالي الرأسمالي، لأن هذه الفئة هي المستفيدة بالدرجة الأولى من مجمل الأوضاع الراهنة، وهي التي استفادت – في مجملها – من اختلالات العدالة بنيوياً، في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهي التي استفادت نتيجة التداخل وتشابك المصالح مع السلطة السياسية، وهي التي استفادت نتيجة ضعف الدولة، وتخلّيها عن مسؤولياتها في إقامة العدالة الشاملة بنيوياً، وفي مختلف المجالات.

ولذلك، لا مناص لهذه الفئة - التي ترفض أيديولوجية العدالة، وتتمسك بأيديولوجية رأس المال -؛ من القبول بالتوزيع العادل للخسائر، بعد أن رفضت التوزيع العادل للثروة، لأنها الأحوج إلى تلافي الأزمة الراهنة، ولأنها الأكثر استفادة من إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي، ولأنها هي من يملك الكثير ليخسره، في حال الوصول إلى حافة انهيار النظام المالي والاقتصادي، لأن هذا الانهيار سوف يعقبه، بدون شك، انهيار اجتماعي، سوف يطيح عندها بكل شيء، وتحديداً الامتيازات الرأسمالية لتلك الفئة، عندما يُنظر إليها باعتبار كونها أحد أهم الأسباب التي أدّت إلى وصول الأزمة إلى ما وصلت إليه، وسبّبت تلك الأضرار للفئات الفقيرة، والمحدودة أو المتوسطة الدخل.

إنّ مجمل الذرائع – ذات الخلفية الرأسمالية – التي يمكن أن يُستند إليها لتعطيل ذاك المدى من الإصلاح، وتلك الرؤى – التي ترتكز على قيم العدالة – في تحمل تكاليف علاج الأزمة، وتوزيع أعبائها؛ هي ذرائع واهية بالمعنى العلمي والتاريخي، ولا تستقيم مع المآلات التي انتهت – وتنتهي – إليها التجارب الرأسمالية في العديد من الدول الأوروبية، ولدى أعرق الرأسماليات الغربية.

لقد عملت الرأسمالية على إنتاج أنماط ثقافية واجتماعية ومالية واقتصادية وسياسية.. تخدم استمرارها، وديمومتها، ومدّها بمختلف أسباب القوة، بل وتغوّلها على الدولة والمجتمع، فضلاً عن إيجاد الأرضية المالية والاقتصادية والقانونية.. التي تسمح لها بمراكمة الثروات، بأقل جهدٍ ممكن، وفي أسرع وقت، والتي منها (الأنماط) ثقافة الاستهلاك، وتنميط الدّين (العام منه والخاص)، حتى تحوّل الإقراض (ثقافة المديونيّة) إلى واحدٍ من أهم الأدوات التي توظّف لامتصاص الأموال، واستنزاف المالية العامّة، بل ونهب الثروات الوطنية، ومركزة الثروة، وممارسة الجشع المالي، عندما تصبح مجمل الواردات المالية للدولة، والضرائب التي تُفرض على أفراد الشعب؛ تجيّر في جزء أساسي منها لخدمة الدّين ومستحقاته، بما يؤدي إلى نتائج كارثية في مختلف الميادين، وإلى مضاعفات سلبية على الدولة والمجتمع والإنسان.

ليس المطلوب في هذ الصدد التنكّر لبعض الإيجابيات التي انطوت عليها التجربة الرأسمالية (الابتكار والمنافسة مثلاً على المستوى الاقتصادي وغيره)، بل المطلوب أنسنتها، وتهجينها بالبعد القيمي (العدالة)، وصهرها ضمن منظومة بنيوية مختلفة جذرياً، توصل إلى نفي الفقر وإلغائه، وليس إلى تأصيله وتوسيعه.

وعلى ما تقدّم، يمكن إجمال القول، بأن التوزيع العادل لكلفة الأزمة الحالية في لبنان، يجب أن يلحظ بشكل أساسي معيار الانتفاع من السياسات، التي كانت – وما زالت – قائمة، فمن كان أكثر نفعاً منها، يكون أكثر تحمّلاً للنتائج التي أفضت إليها. يُضاف إليه معيار القدرة، وذلك للسبب التالي، وهو أن المعيار الأول، إذا كان يلحظ بشكل أساس طبيعة الأزمة وكلفة علاجها، فإن المعيار الثاني يرتبط بالبنية الاقتصادية والمالية، وإعادة بنائها على أساس من قيم العدالة، بما يؤدي إلى إعادة توزيع الثروات الوطنية، بطريقة توصل إلى إدارة مستديمة ومنهجية للفوارق الطبقية بين الفقراء والأغنياء، تقود إلى استئصال جميع أسباب الفقر من المجتمع - استجابة للعدالة، وليس نتيجة للحقد الطبقي كما يحلو للبعض توصيفه -، وبتعبيرٍ أدق، بما يؤدي إلى إيجاد ديناميات مالية واقتصادية مساعدة بشكل مستديم على القضاء على الفقر، وعلى إخراج جميع الفقراء من حالة العوز إلى وضع الكفاية على جميع المستويات - وهنا قد تكون الضريبة على الثروات والأرباح أكثر عدالة من الضريبة على الاستهلاك -.

وهو – أي الجمع بين المعيار الأول (الانتفاع) والثاني (القدرة) – يعني الدمج ما بين الظرفي الذي يُعنى بطبيعة تلك الأزمة، والدائم الذي يُعنى بالإصلاح البنيوي لطبيعة النظام القائم. أي إن المعيارين الأول والثاني يتكاملان – ولا يتنافيان – فيما بينهما في معالجة الأزمة الحالية ظرفياً، ومعالجة أسبابها بنيوياً، وبشكل جذري ومستديم.

* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية