يُعدّ المصري «الإخواني» نجيب الكيلاني (1931ــ 1995)، صاحب رواية «قضيّة أبو الفتوح الشرقاوي» أحد منظّري ما يسمى «الأدب الإسلامي»، فضلاً عن كونه شاعراً معروفاً، وغزير الإنتاج روائياً. فهل ثمة أدب إسلامي؟ وهل ما يكتبه الكيلاني «أدب» قبل أن يكون «إسلامياً» أو غير إسلامي؟ ينقل الشاعر التونسي منصف الوهايبي عن الباحث المصري سعد الدين ابراهيم، حديثه عن ظاهرة لافتة في تاريخ الإخوان المسلمين في مصر، هي أنّ هذه الحركة التي مضى على نشوئها أكثر من 80 سنة، لم تعرف شاعراً أو كاتباً أو فناناً مقارنة بالحركات السياسية الأخرى من ليبراليّة وماركسيّة وقومية. ويضيف الوهايبي «هذه الظاهرة (...) تشمل الإخوان كلّهم في سائر البلاد العربيّة». كان حسن البنا أوّل من انتبه إلى خطورة الأدب في الدعوة إلى مذهبه.

أما الدعوة المبكرة (إلى هذا الأدب)، فتبدأ مع سيد قطب عام 1954عندما سمحت الدولة للإخوان بإعادة إصدار جريدتهم الأسبوعية «الإخوان المسلمون»، فنشر مقاله «منهج الأدب» حيث أقرّ بأنّ الإسلام «تصوّر معين للحياة تنبثق منه قيم خاصة، فمن الطبيعي إذاً أن يكون التعبير عن هذه القيم، أو عن وقْعها في نفس الفنان ذا لون خاص». هذا هو أساس رؤيته التي توضحت في مقال آخر حيث يقطع بأنّ «الأدب أو الفنّ الإسلامي أدب أو فن موجَّه». ثمّ في ندوة «العلماء» التي عُقدت عام 1981، أوصي ببعث منظمة علميّة «تهدف إلى إنتاج الأدب الإسلامي القوي الجديد الذي يعيد الشباب المثقّف إلى الإسلام من جديد». وكان لذلك صداه، إذ تكوّنت «رابطة الأدب الإسلامي العالميّة» في السعودية. والحق أنّه لم يبرز أديب «إسلامي» واحد. وربّما كان المصري نجيب الكيلاني صاحب موهبة لا تُنكر، لكنه كثيراً ما يفسد حبكة رواياته بتحيّزه ووعظه وإرشاده.

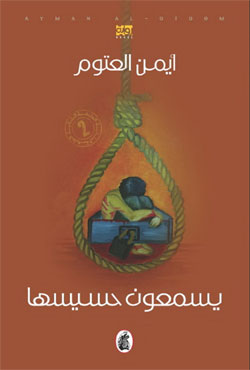

رغم هذا الرأي الجازم للوهايبي، فإنّ الروائي الأردني أيمن العتوم (1972) يجمع في روايته «يسمعون حسيسها» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر) بين مفهومَيْ «أدب السجون» و«الأدب الإسلامي» بمعناه التوجيهي، إذ يقدم تجربة الإسلاميين في سجون النظام السوري في الثمانينيات على نحو ما فعل بعض الكتّاب الإسلاميين حيال تجاربهم في السجون المصرية في عهد جمال عبد الناصر، لكن تجربة العتوم هذه أشد التصاقاً بالمفهوم الروائي ــــ الإسلامي من حيث الاستعانة بالنص القرآني، سواء في افتتاح بعض فصول الرواية، أو في متن النص الروائي. للكاتب ديوان بعنوان «نبوءات الجائعين» يضم قصائد تنوعت بين الوطن والحب والحرية، وعمل روائي هو «يا صاحبَي السجن» يتناول تجربته في السجون الأردنية.

في روايته الجديدة الصادرة بطبعتين لا يفصل بينهما سوى شهرين، يستجمع الروائي الأردني «حكايات» الطبيب السوري إياد أسعد في سجن تدمر لمدة 17 سنة. يقول في مفتتح الرواية «كل ما رويته في هذه الصفحات صادق دون مواربة (...) وهو ليس الحقيقة الكاملة، فهو لا يساوي أكثر من عُشرها. إنها معايشاتي لأيام قضيتها داخل مهجع (27) و(34) في سجن تدمر مما تذكرته». والزمن هو صيف 1980، قبل حوادث حماة الشهيرة التي ستأتي لاحقاً في الرواية. يكتب المؤلف في الإهداء ما يتضمن الدلالات الإسلامية للنص، في خطاب تلخصه عبارة «إلى الشهداء الذين يرتقون اليوم في الثورة السورية المجيدة استبشاراً بنصر من الله وفتح قريب». وهو خطاب يتغلغل في ثنايا الرواية، بدءاً من لغة الراوي «البطل» إياد أسعد، ذات المضمون الديني وصولاً إلى ما يقارب الروح الصوفية التي تتجلى في مقاطع العمل، مروراً بالكثير من السلوكيات والمواقف المعبرة عن الشخصية الإسلامية التي تستمد قيمها وأخلاقياتها من مرجعية دينية محددة.

لا يعطينا المؤلف سوى القليل من ملامح شخصية الطبيب/ البطل قبل السجن، مثل التربية الأسرية في ظل الأب المتسلط والقاسي، ومفرداته (ذبح، كسر..)، وبعض معالم المدرسة والمدرسين، لينتقل فجأة إلى المستشفى الذي يعمل فيه الطبيب، واللحظات التي يأتي العسكر فيها ليقتادوه من مكان عمله. منذ البداية، يجد القارئ نفسه أمام شخصية شاب مسلم عنيد بإرادة صلبة، لم يستطع الجلادون كسره وإجباره على الاعتراف رغم وسائل التعذيب وأدواته. حياة السجن التي يقدمها الروائي غنية بالتفاصيل والأسئلة، سواء كان ذلك من خلال التصوير البارع لشخصية الجلاد، في مقابل شخصية «المجاهد» أو المناضل، إذ يتضمن السرد توصيفاً تفصيلياً لأنماط من الجلادين شكلاً ومضموناً، سلوكاً وتعبيرات يسعى من خلالها إلى كسر صمود السجين، ودفعه إلى الاعتراف بأي معلومة، حيث الشتائم البذيئة التي يورد الكاتب الحروف الأولى منها لا تقل تأثيراً في نفسية المعتقل عن السياط وأثرها في الجسد. رواية تستحق القراءة لما تتضمنه من تصوير «حسّي» (وواقعية خشنة إذا جاز التعبير) لحال السجون السورية.

أيمن العتوم سجين العنبر 27