قبل الانتقال إلى عرض عمل الكاتبة، من الأفضل الآن سرد محتوى هذا المؤلف الفذ لنعود بعدها إلى الحديث في الموضوعات الرئيسة التي يطرحها مع بعض التفاصيل ذات الصلة.

قسمت الكاتبة مؤلفها إلى ثلاثة أجزاء: الأول «شبح اسمه الفينيقيون»، الذي يضع صورة الفينيقيين المعهودة كونهم شعباً مترابطاً ثقافياً وإثنياً في تضاد مع المعلومات التاريخية الواردة في كتابات الأقدمين التي تقول عكس ذلك. الفصل الأول في هذا القسم «ليس ثمة جِمال في لبنان» يضع الصورة الحديثة للفينيقيين ضمن إطار خطاب العصر الحديث وسياساته، والتمييز والتميز كما يشي عنوان الفصل الذي يعكس ادعاء بعض اللبنانيين، ومنهم شارل قرم وميشال شيحا، والزعيم اللبناني المغدور كمال جنبلاط (قبل انتقاله عام 1958 للفكر القومي العربي) الذي قال: «رسالتي كنائب، هي محاضرة الأستاذ كمال جنبلاط نائب جبل لبنان ووزير الاقتصاد الوطني والزراعة والشؤون الاجتماعية التي ألقيت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 1946 ومنشورة في محاضرات الندوة في «الندوة اللبنانية» النشرة الأولى 31 آذار/ مارس 1947... على هذا الشاطئ الذهبي الجميل، الذي شاهد، منذ آلاف السنين، نشوء أول دولة مدنية، ونمو وانتشار الفكرة القومية الأولى، وقيام أول إمبراطورية بحرية وظهور أول شكل نظام تمثيلي ديمقراطي تحقق في نظام الملكية الانتخابية والسافطين ومجلس المئة والأربعة أعضاء في قرطاجة – وكان ذلك أيام كانت البشرية الأولى تتعثر في خطاها، وقبل أن يشع نور أثينا ويسيطر العدل الروماني على العالم القديم على مقربة من هذا البحر الذي كان لبنانياً حقبة طويلة من الزمن، والذي انعكس فيه ظل مستطيل من عظمة وهدي صيدون وجبيل وصور وقرطاجة ومنفيس والاسكندرية وأثينا وروما والقسطنطينية وبيروت وقرطبا وسفسطاط، على مرأى ومسمع الأمواج… في هذا البلد القديم الجديد أبداً «الألف والياء»، الذي أعطى العالم قيماً وأفكاراً ورجالاً ونظماً وتألقاً، يصبح لنا أن نتفاءل وأن يطيب فألنا وأن نأمل ونوطد الأمل، وأن نؤمن، وأن يعمر إيماننا بقيام صرح ديمقراطية صحيحة بناءة خلاقة».

يوضح الفصل الثاني أن ادعاء وجود وعي ذاتي إثني موحد ضعيف للغاية. رغم وجود أكثر من عشرة آلاف نص بالفينيقية، إلا أنّه ليس ثمة دليل على تعريف الذات بالفينيقيين قبل القرن الثالث من التأريخ السائد (ت س). ينقل الفصل الثالث الحديث من التصورات الذاتية إلى التصورات الخارجية التي نعثر عليها في الآداب الإغريقية والرومانية. عندما استعملت الأخيرة الوصف الجماعي «الفينيقيين»، فإنها كانت تتحدث عن تمايزات بنيوية وثقافية، لا إثنية.

الجزء الثاني «عوالم كثيرة»، خصصته الكاتبة للحديث عن التطبيق العملي والكيفية التي تصرفت بها الأقوام الناطقة بالفينيقية وكيفية تواصلها مع بعضها. وتوضح في الفصل الرابع أن لا آثار مادية تدل على وجود حضارة وهوية فينيقية قبل قيام قرطاج بسك عملة خاصة بها في القرن الخامس (ق ت س)، وقد حوت العملة على رسم شجرة النخيل (باليونانية phoinix). حتى هذا لم يكن يعني انتماء إثنياً مشتركاً بقدر ما كان دعماً لكون قرطاج قوة إقليمية نامية. الفصل الخامس في هذا الجزء، خصصته المؤلفة للحديث في معتقد بعل حمون/ بعل عمون [!] الذي ساهم في القرن الثامن قبل التأريخ السائد (ق ت س)، في فصل مجموعة بشرية صغيرة إلى حدّ ما، وربطها بممارسة تقديم الأطفال ضحايا للإله. ويوضح الفصل السادس أن معتقد الإله ملكارت ربط منذ القرن الرابع (ق ت س)، مجموعة بشرية من المهاجرين أكبر من سابقها، بالوطن الأصلي. وقد كانت قرطاج اللاعب الرئيس في هذا التطور.

الجزء الثالث والأخير «هويات ملوكية» مخصص للحديث في ما بعد عن حيوات الفينيقيين الشبح. تؤكد الكاتبة أن الاهتمام الهيليني بالفينيقيين، ازداد بعد تدمير المنطقة على يد الإسكندر المقدوني ودمار قرطاج. وهو ما يناقض ادعاءات الكتب المدرسية عن الموضوع. لكن هذا الاهتمام كان مدفوعاً بمدارك خارجية في الشرق (موضوع الفصل السابع) ومدارك غربية (الفصل الثامن). أما الفصل الأخير، فقد خصصته لادعاءات الإنكليز والإيرلنديين بأنهم من نسل الفينيقيين.

في معرض ادعاء بعض العلماء بأن الاعتماد على اللقى الأثرية فقط مسألة إشكالية، تقرّ الكاتبة بذلك، لكنها تضيف إنه «عُثر على أكثر من عشرة آلاف لقية أثرية تحوي نصوصاً فينيقية»، إلا أن أياً منها لا يحوي أثراً لوجود فينيقيين، مع أن الحضارات القديمة الأخرى في شمال شرق المتوسط، ومنها البابلية والآشورية وغيرها، تركت آثاراً عَقِدية مختلفة، تحوي نصوصاً تعكس الوعي لوجود بابليين وآشوريين وغيرهم.

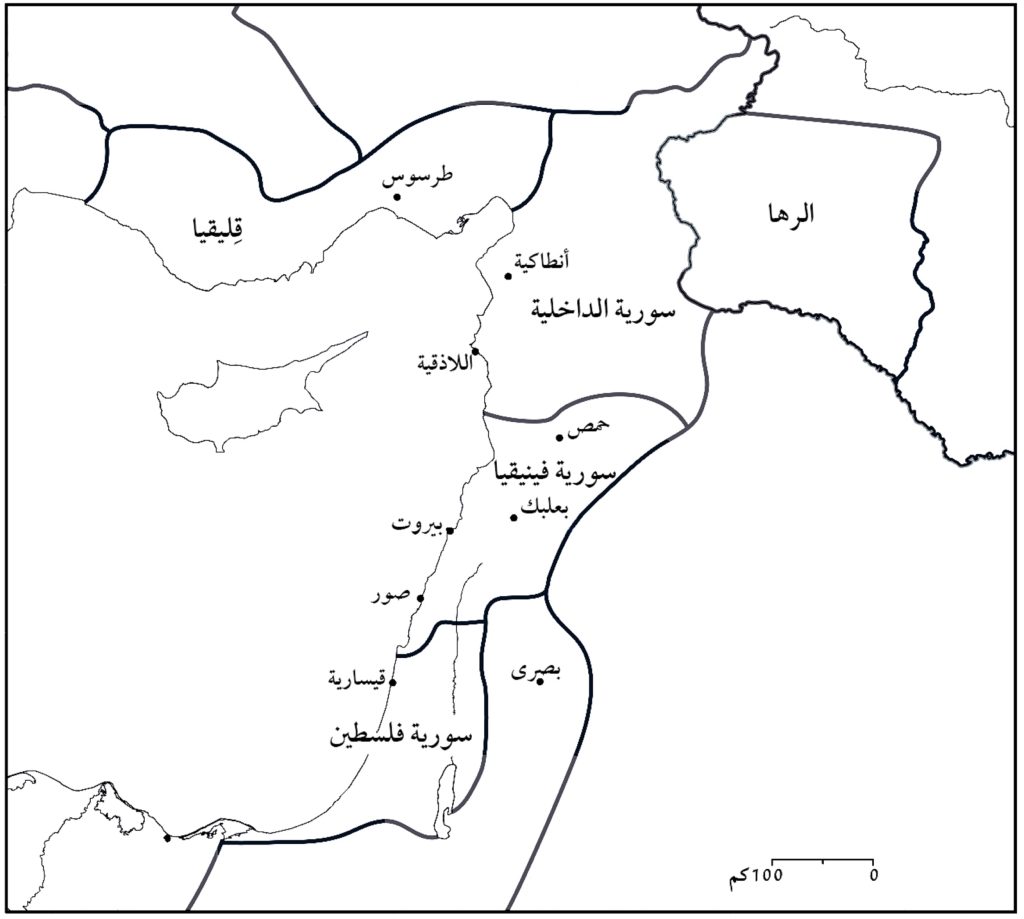

المؤكد ــ دوماً وفق المؤلفة ـــ أن البحارة والتجار والسكان الذين قطنوا مدناً ساحلية هي صور وصيدا وبيروت وجبيل [وأرواد]، الذين عرَّفهم الإغريق باسم «فينيقيا»، قد أثروا تأثيراً يتجاوز حجمهم في البحر المتوسط القديم، وأن أوج ازدهارهم كان حوالى 1200 ق ت س، أي بعد سقوط القوى العظمى في المنطقة كالحثيين في الأناضول والكيشيين في بابل والموكيانية في بلاد الإغريق. وقد اغتنم تجار المدن الساحلية آنفة الذكر الفرصة، فتاجروا بخشب الأرز وغيره من المواد الثمينة والفنون الجميلة المرغوبة مع العالم القديم. ووفق مصادر إغريقية، علموهم الأبجدية [قَدْمُس]. وقد ساعد الوضع الجديد لأولئك التجار في معرفة دقيقة للملاحة في البحر المتوسط، فاغتنموا الفرصة مجدداً لتأسيس مستوطنات جديدة تقع على طرق إبحارهم، في قبرص وفي شمالي إفريقية (قرطاج/ قرت حدشت = المدينة الحديثة: التي أسستها الأميرة عليسة/ إليسار)، وحتى على سواحل المحيط الهندي، وسبقوا بذلك الإغريق بمراحل. المستوطنة الغربية قرطاج تمكنت من الاستقلال وأسست دولتها الخاصة وحاولت منافسة الرومان في غربي البحر المتوسط، بقيادة هنيبعل، لكنها أخفقت، فدمر المنتصر المدينة عام 146 ق ت س، وقضى على أي أثر لها في غربي المتوسط. المؤرخ الإغريقي بلِبْيُس (200-118 ق ت س)، الذي شهد تدمير قرطاج قال «إنها كانت أغنى مدن العالم» (في ذلك الزمن).

لكن ليس ثمة دعم للادعاء بأن شعوب تلك المدن الساحلية عرفت نفسها على أنها جماعة واحدة. والفرس، الذين حكموا المنطقة بين عامي 539 و332 ق ت س، نظروا إلى سكان تلك المدن الساحلية على أنهم جماعات مستقلة عن بعضها. بل إن الواقع التاريخي يثبت صحة موضوعة الكاتبة، فليس هناك أي دليل ــ مهما كان ــ على أن سكان تلك المدن تمكنوا من تشكيل حتى وحدة سياسة. بل إن تلك الاستقلالية استمرت عبر القرون، وتتجلى في النزعة الانفصالية التي نشهدها في لبنان حتى في أيامنا هذه، دوماً وفق الكاتبة. تؤكد أن «الفينيقيين» المشرقيين لم يحظوا باهتمام المؤرخين وعلماء الآثار الذين فضلوا توجيه نظرهم نحو الحضارة الإغريقية والرومانية، مهملين بذلك الإسهامات الكبيرة للفينيقيين. بل إن اللغة «الفينيقية» لم تدرّس إلا في أقسام الآثار، ولم تتم الاستفادة منها إلا بالعلاقة الوطيدة بالأبحاث التوراتية والإنجيلية. الاستثناء الوحيد هو أبحاث العالمة الأميركية مريم بلمث التي بينت إسهام الفينيقيين في حضارة جزيرة سردينيا وإسبانيا وشرقي البحر المتوسط.

لذلك، فإن الكاتبة تؤكد أن هدف مؤلفها ليس إعادة الاعتبار للفينيقيين وإسهاماتهم الحضارية، وإنما التأكيد على أنه لم يوجد وعي جماعي لشعب اسمه الفينيقيون، وأن هذا الاسم اختراع إغريقي. الشخص الوحيد الذي وصف نفسه بأنه فينيقي (في روايته «إثيوبيكا» Aethiopica) هو الأديب الإغريقي هِليُدُرُس الحمصي الذي عاش في القرن الثالث أو الرابع من التأريخ السائد (ت س) في فترة حكم الإمبراطور المعتوه إلَغَبَلُس الحِمْصِي الذي كان ولعاً بالفَيْنَيقِية (phoenicianism). وهنا نتذكر أن الرومان وضعوا شجرة النخيل على عملتهم.

بالتالي، فإن الفينيقيين ــ وفق ما توافر من معطيات تاريخية وأثرية ـــ هم مجموعات متباينة من البشر الذين ربما تشاركوا في بعض الروابط، لكن ليس في دولة واحدة. ومن تلك الروابط التعبد للإله ملكارت (هو نفسه هرقل الإغريقي)، الذي كان مستقراً في صور مقر ولادته، وهي المدينة التي ادّعت أن فينقس هو مؤسسها، ومنها انتشرت العبادة في مختلف أنحاء البحر المتوسط.

هدف الادعاء بالانتماء إلى «الفينيقيين»، نجدها عند الإنكليز والإيرلنديين، واللبنانيين بطبيعة الحال، لناحية دعم مفهوم الدولة الوطنية. وقد أسهمت حملتا بسمارك الألماني وغاريبالدي الإيطالي في تثبيت مفهوم الدولة الوطنية القائمة على ادعاء الانتماء الإثني لأمم قديمة.

لكن في حالة إيرلندا، التي كانت تقاوم الاستعمار أو الاحتلال أو الهيمنة الإنكليزية، فإن ادّعاء الأصول «الفينيقية» كان يهدف إلى فضح الممارسات الاستعمارية البريطانية في البلاد وتدمير مدن أو مسحها من على وجه الأرض، تماماً كما فعلت روما بقرطاج. المقصود هنا إظهار الهمجية الإنكليزية (روما) في وجه الحضارة الإيرلندية (قرطاج). بل إن العديد من الأكاديميين والعلماء الإيرلنديين شددوا أيضاً على الأصول الفينيقية المزعومة للغة الإيرلندية، وشجعوا على تأسيسها بين الإيرلنديين، خصوصاً بعدما قررت لندن في مطلع القرن الثامن عشر نشر التعليم المدرسي في مختلف أنحاء المملكة باللغة الإنكليزية بدلاً من الإيرلندية. ويلاحظ أن الأديب الإيرلندي جيمس جويس نفسه أسهم في الحديث عن الفينيقيين في بعض أعماله الأدبية.

هيرودوت الذي كتب عن الفينيقيين، هو الذي اجترح المصطلح، وقال إن أصلهم من «البحر الإريتيري/ الأحمر[؟]»، وإنهم استقروا في منطقة البحر المتوسط. لذلك، يبدو أنه من الصحيح القول إن هيرودوت هو الذي اخترع الفينيقيين، ربما لتمييزهم من الإغريق وغيرهم من الشعوب. هنا من الضروري تذكر أن المفردة الإغريقية «فينكس/ phoenix» تعني بالعربية «شجرة النخيل»، التي يمكن العثور عليها في مختلف مناطق شمالي البحر المتوسط وغيره. بناء على ما توافر من معطيات أثرية وغيرها، فإن المصطلح «الفينيقيون» يعني الجميع وفي الوقت نفسه لا أحد. وقد استحالوا، كما يشهد التاريخ، اختراعاً قومجياً (nationalistic) وفق رأي الإيرلنديين وبعض اللبنانيين.

بنت الكاتبة رأيها بعد دراستها العملة والشعر والدراما والفنون واللغة والآثار والنشاطات المرتبطة بالملاحة والمعمار والاستكشاف، وتوضح في الوقت نفسه أن تشارك بشر في نشاطات أو فنون، لا يجعلهم شعباً واحداً.

انطلاقاًَ مما سبق، فإن الكاتبة ترى أن الفينيقيين كانوا مجموعة متناثرة من البشر متبايني الثقافة (تماماً مثل الإغريق)، ولم يشكلوا يوماً أمة أو شعباً موحداً. ويمكن فهم هذا بالعودة إلى أدبيات العصبية القومية (nationalism) التي ازدهرت في أوروبا القرن التاسع عشر والقرن العشرين على يد المؤرخين الفرنسيين والإنكليز والألمان الذين تحدثوا عن الشعب الفينيقي والأمة في مرحلة بناء الدولة الوطنية.

يوضح المؤلف أن الاسم «الفينيقيون» يدل على أن للبشر نزوعاً للبحث عن هوية، سواء كانت تخصهم أو عائدة لغيرهم، وهو ما نراه على يد توانسة وإيرلنديين ولبنانيين، والهدف دوماً تمييز أنفسهم عن الآخر/ الغير.

لكن الكاتبة تؤكد عدم صحة عدّ مؤلفها هجوماً على الفينيقيين، بل توضح أنه ضد محاولة استخدامهم أنموذجاً في الخرافات المؤسسة للأمم والعقائد القومية العصبية.

بالنظر إلى ما سبق، فإن الفينيقية صناعة حديثة، مرتبطة بانتشار الفكر القومي العصبي وتأسيس الدول القومية القائمة على الإثنية، الحقيقية أو المدعاة، كما الحال مع لبنان الذي ادعى بعض أهله أنهم ليسوا عرباً وطالبوا بدولتهم الخاصة بعد الحرب العالمية الأولى. ولنتذكر هنا أن الزعيم اللبناني المغدور كمال جنبلاط ادعى عام 1946 في ‹العُلية اللبنانية» Cénacle libanais ضمن إطار حديثه عن «رسالتي بصفتي عضواً في البرلمان» بوجود «البلاد القديمة الحديثة» بحيث لم يربط الشعب اللبناني بالفينيقيين اعتماداً على التاريخ والجغرافيا، بل يبدو كأنه يقول إن الفينيقيين هم من اخترع فكرة القومية/ الأمة. لذلك، فإن تفاؤل الزعيم المغدور ينطلق من الادعاء بأن الأمة اللبنانية حديثة الولادة، متجذرة في تاريخ الفينيقيين القديم الذين أسسوا أول دولة مدنية! للتذكير، فالزعيم اللبناني المغدور استبدل عام 1958 الانتماء العربي بالانتماء الفينيقي، ونجله وليد بك قال: «الفكرة الفينيقية فكرة تافهة انعزالية لا أوافق عليها».

كما تذكّر الكاتبة القراء بإسهامات دعاة الفينيقة مثل شارل قرم وميشال شيحا في نشر الادعاء بالجذور الفينيقية لِلُبنانيين.

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ أن الكاتبة لا تناقش إمكانية أن أحد أسباب ولع الغرب بالفينيقيين والادعاء بأنهم شكلوا أمة، قد يكون مرتبطاً بما يرد في العهد القديم عنهم ويربطهم ببناء هيكل سليمان المزعوم.

ملخص الاستنتاجات من هذا المؤلف الفذ أن العصبية القومية هي التي خلقت التاريخ كما نراه في أيامنا هذه. ما نتعلمه في المدارس وما ندرسه في الجامعة وما نقرؤه في منازلنا، حددته أشكال الدولة القومية الخاصة بنا. الدولة القومية صادرت العصبية القومية وأخذت التاريخ، مركزةً على التعليم العام المنظم وعملت على دمقرطة التاريخ. وفي الوقت نفسه، فإن التاريخ استدعي لتسويغ العصبية القومية والدولة القومية، مع أنه من اختراعها هي! بذلك، فإن العصبية القومية امتلكت قوة استثنائية لتشكيل وتشويه تواريخنا الحديثة والقديمة أولاً وقبل أي شيء.

المعروف أن الدولة القومية أمر جديد على شمالي البحر المتوسط، وهذا الأمر عرفه المستعمر بعد الحرب العالمية الأولى، وقد سعى إلى تقسيم المنطقة على أسس غير معروفة لأهل البلاد. هنا أتت اللبننة (lebanists)، وأنصارها عرفوا أن ادعاءهم الانفصالي/ الانعزالي ــ أي غير العربي ــ يحتاج إلى تسويغ تاريخي يسهم في تأسيس هوية سياسية مشتركة. لذا فقد تطوع عامل محلي لتسهيل مهمة تقسيم المنطقة عبر اختراع الفينيقية والفينيقيين، الذين عزي إليهم اختراع الأبجدية التي ما زالت قيد الاستعمال حتى يومنا هذا. هذا التميز الفينيقي المزعوم منح أصحاب اللبننة فرصة الادعاء بأن تميزهم منحهم هوية غربية مختلفة عن هوية المنطقة الإسلامية في عموم سورية أو بلاد الشام، وميزهم بالتالي عن المسلمين «المتخلفين وأعداء الحضارة» (ليس ثمة من جِمال = عرب في لبنان). فعلى سبيل المثال، كتب شارل قرم في عدد تموز (يوليو) 1919 في مجلته la revue phénicienne التي صدرت منها أعداد قليلة فقط، ما معناه (والترجمة لنا من الترجمة الإنكليزية الواردة في المؤلف): «نحن نريد هذه الأمة، لأنها مارست دوراً متقدماً في صفحات تاريخنا كافة». في عام 1920 قررت فرنسا، بدعم من القوى المحلية، حكم لبنان الكبير بصفته دولة مستقلة ومنفصلة عن سوريا. لكن ذلك كان فصلاً تعسفياً اعتمد على قراءة مقلوبة للتاريخ ومستندة لاختراع بائس ناتج من منطلقات سياسية وعقدية انعزالية.

يبين الكتاب أن العصبية الحديثة، التي تصر على استقلالية سياسية لمنطقة محددة وتفوقها على غيرها من القوميات والأمم، ظاهرة حديثة للغاية. هي نتاج التصنيع والتواصل العام والثورات في فرنسا والولايات المتحدة، وقد وصلت إلى أقصى ازدهارها في ألمانيا وإيطاليا في القرن التاسع عشر.

إذن، الفينيقيون الذين عُرفوا في العالم القديم بأنهم دهاة ومحتالون، كانوا مجموعة من البشر قطنوا مدناً منفصلةً عن بعضها، كانت أيضاً في حالة تنافس وحرب في ما بينها، ولم يعِدُّوا أنفسهم مجموعة إثنية متجانسة يمكن أن تشكل أساس الأمة. الفينيقيون لم يطلقوا على أنفسهم صفة أو اسم الفينيقيين. وفي الآثار المكتوبة التي تركوها وعثر عليها، فإنهم يصفون أنفسهم وفق الانتماء لمدينة أو لعائلة، لا غير. ولا يبدو أنهم امتلكوا ثقافة مشتركة، ولهجاتهم مرتبطة بمدنهم وبالمجال الأوسع في سوريا وفلسطين، كما امتلكت موانئهم ثقافات وفنوناً مدينية متباينة. على سبيل المثال، جبيل كانت تميل أكثر تجاه الأنموذج المصري، أما أرواد فكانت تميل إلى سوريا، والعمارة الصيدونية كانت تميل نحو اليونان وفارس. ولربما أقامت صور علاقات مع ساحل فلسطين.

صحيح أن هيرودوت تكلم كثيراً عن الفينيقيين وأبدى إعجابه بهم، إلا أنه لم يقدم أي وصف إثني خاص بهم، على عكس ما قدمه بالعلاقة مع المصريين والفرس والإثيوبيين.

المشكلة الأساس في الوسم (فينيقي) تكمن في أنه يقدم إجابات عن أسئلة حتى قبل طرحها. هذا الوسم يدعي علاقات اجتماعية بين بشر، لكنه غير قادر على إثبات وجودها. هذا الوسم ينتج هويات جديدة لم توجد أصلاً، وفق ما توافر لدينا من معطيات ذات علاقة. بل إن هذا الوسم يجمد هويات في زمن محدد، مع أنها كانت في حال بناء مستمر، داخلياً وخارجياً.

الفينيقية صناعة حديثة، مرتبطة بانتشار الفكر القومي العصبي

من هنا، فإن الدراسات الحديثة تنظر إلى الإثنية على أنها عقيدة تظهر في زمن محدد ضمن ظروف تاريخية محددة، وخصوصاً في مرحلة المرور بأزمة، وليست حقيقة لازمنية مرتبطة بمنطقة أو بمجموعة بشرية محددة.

ما توافر لدينا من معطيات من المنطقة المعروفة باسم سوريا-فلسطين، تبين أن الانتماء كان مرتبطاً بالمدن ليس غير، وأن الانتماء الجماعي نادراً ما استُخدم. والحال هذه تنطبق أيضاً على العلاقة مع المدن الإغريقية بحيث أن الانتماء المشترك كان إما قانونياً أو سياسياً، وثقافياً، لكن إلى حد ما. أما الرومان فقد كانوا فخورين بانتمائهم المختلط وفق خرافة تأسسهم، وهم قاموا بتحرير عبيد «الأجانب» على نحو دائم، وحصل نسلهم من بعدهم على المواطنة الرومانية الكاملة. هذا يعني أن بعض شعوب العالم القديم لم تكن شعوباً على الإطلاق وأن علماء الآثار المكتشفين (!) هم من اخترعوهم. بل إن الدراسات الحديثة تبين أنه لم توجد هوية جامعة اسمها الإغريق. وهذا ما حدث مع الفينيقيين الذين كثيراً ما تحدث عنهم العالم القديم، لكن هذا برهان خارجي يواجهه البرهان الداخلي في غياب هكذا مصطلح أو مجموعة إثنية حقيقية.

تشدد الكاتبة تشدد على أن أفكارها الواردة في هذا المؤلف ليست بجديدة تماماً وإنما عرضها بعض أهل الاختصاص قبلها ومنهم كلود بوران، وكورين بونيه، وادواردو فيرير البيلدا، جيسيبي غارباتي، هيلينا باستور وغيرهم.