من هنا، يمكن القول إنّ العالم ما زال جاهلاً الثقافة الصينية، كما هو جاهلٌ تاريخ حضارتها وثقافاتها المتنوعة والمتشعبة. الباحث في الثقافة الصينيّة يفاجأ مثلاً بالطقوس التي تعيشها قبيلة «موسو»، حيث مجتمع القبيلة أمومي تسيطر فيه المرأة على كلّ شيء، كما أنها الآمر الناهي في كلّ تفاصيل الحياة. قد يبدو ذلك نموذجاً متقدّماً قبل أن نعرف أنّ عدد أفراد هذه القبيلة لا يتجاوز الخمسين ألفاً، بينما تجاوز سكّان الصين حاجز الـ1,3 مليار نسمة، ما يجعل السؤال مبرراً عن وضع المرأة في أكبر بلد في العالم.

«كانت حياةُ فتاةٍ في خطر، ومع ذلك فقد رأوا أنّ إنقاذها كان مرهقاً للشعب ومستنزفاً للخزينة. ما قيمة حياة المرأة في الصين؟» من هذه الحادثة وهذا السؤال تبدأ شينران التفكير في تجميع القصص التي حصلت عليها من خلال عملها لثماني سنوات في البرنامج الإذاعي «كلمات على نسيم الليل»، الذي أرادته برنامجاً للوقوف على أحوال المرأة الصينيّة، في الوقت الذي كانت فيه المرأة موضوعاً يصعب التطرق إليه، إضافة إلى أنّه «بالنسبة إلى النساء الصينيات، الجسد العاري موضوع عار لا جمال. يبقينه مغطّى.

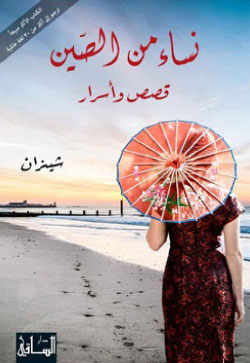

ترجم العمل إلى أكثر من 30 لغة حتى الآنالطلب من النساء السماح لي بإجراء مقابلات معهن سيكون بمثابة طلبي منهن خلع ملابسهن»، لكن شينران وجدت في ذلك العمل نوعاً من التحدي في ظلّ حكم الصين على يد حزب شمولي يكرّس وضع المرأة القائم، برغم دعوته إلى الانفتاح، ما يفسّر الصعوبات التي واجهتها شينران أثناء عملها. قوبلت بالرفض من المؤسسة الرسميّة، وحين تسلّحت بمقولات الحزب عن زمن الانفتاح والإصلاح، لم يتردد مديرها بالقول: «الإصلاح ليس ثورة، والانفتاح ليس حرية. نحن ناطقون باسم الحزب، ولا يمكننا أن نذيع ما يحلو لنا»، لكن شينران واصلت العمل تحت إلحاح السؤال الدائم في رأسها «هل ما زال علينا أن نخاف؟». وخلال السنوات الثماني، تمكّنت من الوقوف على أحوال الكثير من النساء اللواتي ما زلن يعانين الضغوط النفسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية حتى بعد قرار السلطات الصينية بالانفتاح عام 1983. تقول شينران في كتابها: «التاريخ الصيني طويل جداً، لكن مضى وقت قصير جداً منذ توافرت الفرصة للنساء الصينيات كي يصبحن أنفسهن، ومنذ بدأ الرجال بالتعرف إليهن». في زمن كان فيه العمل الإعلامي يخضع لرقابة صارمة، استطاعت شينران أن تجد لنفسها ولنساء الصين منبراً يحكين فيه أوجاعهن التي يقف القارئ عندها ذاهلاً أن تكون آتية من بلد يكاد يمثل القوّة الاقتصاديّة الأولى في العالم، كما استطاعت الحفاظ على كتابها، مخاطرة بحياتها، حتى وصولها إلى لندن لتجعل منه وسيلة يصل عبرها صوت نساء الصين إلى العالم، مما يفسّر الاهتمام العالمي بالكتاب، الذي ترجم إلى أكثر من 30 لغة حتى اليوم، في محاولة من كاتبته لشرح بعض خفايا المجتمع الصيني لقارئ يجهلها، وليكون هذا العمل بمثابة النهاية لعملها الصحافي: «عندما رأى العالم الصين في حلّة جديدة سعيدة وناجحة لم تعد تبكي من الجوع، رأى المجتمع الصحافي جسداً متألماً من عسر الهضم، لكنه كان جسداً لا يستطيعون استخدام دماغه، لأن دماغ الصين لم يكن قد طوّر بعد خلايا تستطيع استيعاب الحقيقة والحرية. كان هذا النوع من الصراع هو ما جعلني أتخلى عن مهنتي الصحافية».

إذاً هو ليس نصوصاً أدبية، وإن كانت الكاتبة قد اعتمدت في الكثير من الحكايات على أسلوب يقارب الأسلوب الروائي، لكن من دون شك، وبرغم بعض الهنات التي قد يصادفها القارئ، يمكن اعتبار العمل من الكتب التي تقدّم إلينا شيئاً من المعرفة عن أحوال مجتمع نجهله.