كيف تذكّرت هذه العلبة أصلاً! غريب. تعود بعض الذكريات دونَ إذنٍ. كأنّها تريدُ فتحَ بابٍ بالقوّة.

طاولةُ المطبخِ مرتّبةٌ، كل شيء موضوعٌ في مكانِه. الفطورُ في مكانه، لا يزال الخبزُ دافئاً، وجبنةُ الحلّوم التي أحبّها مع الجوز في صحنٍ خاصٍّ، والزبدةُ البلدية مع مربّى الفريز الذي كنّا نشتريه كلَّ سنةٍ من مشغرةَ. وصينيّةُ الخضارِ الطّازجةِ مع صحنِ البيض. ومزهريّةٌ صغيرةً فيها باقةٌ من الفلّ!

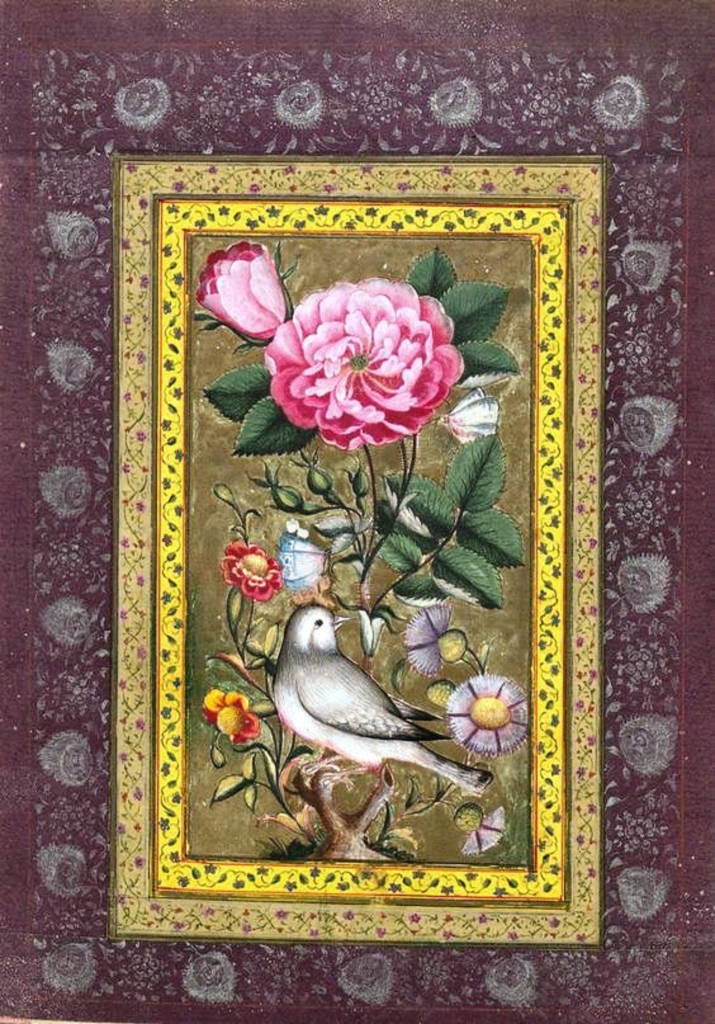

البلبل والوردة (منمنمة فارسية من الحِقبة القاجارية، 1800-1850).

تناولت الطعام بشغفٍ، بجوع عتيقٍ، كما يأكل الفلّاح زوّادته عند السّاعةِ العاشرةِ صباحاً، بعدَ ساعاتٍ من العملِ قُبيل الشروق. ثمَّ، ارتاح بالي قليلاً. لا يمكن أن يكملَ المرءُ نهارَه بالجوع. وضعتُ خدّي على كفّي، وألصقتُها بالطاولة. أتأمّل صوتَ الهدوءِ في المنزل. أين جدّتي؟ ومن أعدّ الطعام؟ لاحظتُ نُدبةً من جرحٍ طويلٍ يمتدُّ من ظاهرِ منتصف رسغِ يدي اليمنى إلى الإبهام. جرحٌ طويلٌ وعميقٌ! كأنَّ شيئاً حاداً مزّق يدي. لكن لحسن الحظّ، الجراحة التجميلية حسّنت شكله. طيّب، ما الذي أتى بالجرح من عالم الخيال إلى يدي؟

أمامي مباشرةً مزهريّة الفلّ. لاحظتُ شيئاً غريباً تحتَها.

هناك ورقةٌ رقيقةٌ مطويةٌ بعنايةٍ، لونها فيروزيٌّ. سحبتُها بلطفٍ وسرعةٍ، فتحتها، هناك سطران مكتوبان بخطٍّ مألوف: «أتذكرين سرَّنا الصغيرَ؟ هناك، في العلبةِ الخشبيّةِ داخلَ خزانةِ الألبسة! ستسمعين كلَّ الحكاية».

حكايةُ ماذا بالضبط؟

هل أنا أشاهدُ حلماً غريباً ما، حلماً داخل حلمٍ داخل حلمٍ آخر مثلاً؟ سيكون أمراً مخيفاً أن أستيقظ!

ثمَّ، من أين أتت هذه الورقةُ؟ وأيٌّ سرٍّ! عادَ وجعُ رأسي من جديد. وضعت يدي اليسرى على جبهتي. وقمت أمشي إلى غرفةِ النّوم من جديد.

لاحت لي نافذةٌ في غرفةِ الصالون. شدّتني. النوافذُ شغفي. هذه البيوتُ القديمةُ، مشغولةٌ بطريقةٍ بسيطةٍ، لكنّها واقعيّةٌ وحقيقيّةٌ وتشبهنا. لماذا؟ النافذة في بيت جدّتي، وبسبب الحجر الصخريّ الجزينيّ العريض، المستخدمِ في بناء البيوت القديمةِ في قريتنا، تمتلكُ حافّةً عريضةً يمكنُ لك حرفيّاً الجلوسَ عليها، وكأنّك تقعدُ في النّافذة وتمدُّ قدميك!

فتحتُ النّافذة. فهبَّ عليَّ نسيمُ الصباحِ من حديقةِ جدّتي. شجرةُ الزيتونِ الكبيرةُ تحجب شيئاً من شعاعِ الشّمسِ. وحفيفُ أوراقِ شجرةِ الحورِ العظيمة، يمنح المكان جلالةً وقداسةً كالأساطير. ثمَّ، رأيتُ رأسَ شخصٍ يسير وراءَ سور المنزل، بسرعةٍ وخفّة، كالقطِّ، ويدخل في سيارةٍ، صوتُ محرّكها ناعمٌ جدّاً، يكادُ لا يُسمع.

من كان هذا؟

ليتني صرختُ عليه! ربّما الصراخ يخفّفُ من وقعِ الوحدةِ هنا. لكنّي لم أفعل ذلك.

عدتُ إلى الخزانة. فتحتُ العلبةَ الخشبيّةَ. هناكَ، مسجّلُ صوتٍ حديث.

أشعرُ أنّي أعرفه من قبل. ملمسُه الناعمُ لا يزالُ في يدي. حملته. سبّب لي ذلك راحةً مفاجئةً في قلبي.

حسناً، يحتاج الأمرُ إذاً إلى إبريقٍ فاخرٍ من الشّاي، وحبّةِ دواءٍ لتسكينِ وجعِ الرأسِ المفاجئ.

سأستمعُ إلى كلِّ شيءٍ فيك... عسى أن أضعَ يدي على رأسِ الخيطِ لما يحصل.

ضغطتُ على الزرِّ المخصّص للبدء. صمتٌ يسير. ثم خرجَ صوتٌ دافئٌ كأنّه شوكولا ساخنة. «تسجيلها رقم 1».

ثم خرجَ صوتٌ. هذه أنا!

2- معراجُ الرُّوحِ وزهرةُ الشَّاي

استيقظتُ ذلكَ اليوم، في إحدى شققِ «بحمدون»، كانَ رأسِي ثقيلاً كفايةً كي لا أتعجّلَ القيامَ من السّريرِ. الرّؤيةُ غيرُ واضحةٍ، فعينايَ لا تَريانِ أيَّ شيءٍ بوضوحٍ، إلا بَعدَ تركيزٍ شديدٍ جدّاً. آخرُ ما أذكرُه، أنَّه كانَ إلى جنبي امرأةٌ تشبهُ ليلى، وجهُهَا لا أنساهُ.

في الغرفةِ رائحةُ الإهمالِ والهروبِ. وفي وسطِ الجدارِ المقابلِ، هناكَ لوحةٌ مرسومٌ فيها أحدُ أمراءِ آلِ شهاب. قلتُ له في نفسي: «ماذا تفعلُ في غرفتي؟ حضورُكَ وغيرُكَ منَ الأمراءِ يثيرُ في نفسي الغثيان».

لم يكنْ في ذهني، تلكَ الصَّبيحة من شهرِ آذارَ، سوى أشكالٍ كثيرةٍ تخيَّلتُها لمعنَى السّأمِ الممزوجِ بجرعاتٍ كثيرةٍ من الحزنِ، ربَّما تُسمَّى الحسرة. أغلبُ الظَّنِّ، أنّني أسرفتُ البارحةَ في السَّهر. أذكر أيضاً أنَّه كانَ هناكَ ازدحامٌ في هذهِ الغرفةِ. ماذا كانُوا يفعلونَ؟ لم أعدْ أذكر شيئاً غيرَ صوتٍ يقولُ لي: «الخمرةُ الجيّدةُ خلاصةُ عنقودٍ جيّدٍ».

اليومَ؛ بلغتُ الرَّابعةَ والعشرين من عمري. وحيداً هنا على شرفةِ شقّةٍ في بحمدون لا أعرفُ لمن هي، لم أعدْ أذكر بالتحديد. الذاكرةُ المتعبةُ تحتفظُ بالأشياءِ على هيئةِ فقاقيع الصَّابون. تخيّل أن تكون ذاكرتك صابونية!

سنة كاملة في هذه المنطقةِ المطلّةِ على بيروتَ. لمْ أشعرْ بالوحدةِ من قبلُ كما أشعرُ بها الآنَ. أشعرُ بها تدبُّ مثلَ الحزنِ في جلدِي. لقدْ أَمعنتُ في الهروبِ كلَّ هذهِ السّنواتِ الأخيرةِ. الهروبُ منْ كلِّ شيءٍ. كنتُ أريدُ أنْ أهربَ منَ الجنوبِ، من نفسي، من المشاهدِ المتكرِّرة، ومن كلِّ مكانٍ يحملُ ذكرى وجههَا دونَ أن تكونَ حاضرةً فيهِ.

الجنوبُ في السّنواتِ الأخيرةِ لم يكنْ مكاناً يستطيعُ المرءُ أنْ يعيشَ فيهِ، أنْ يتنفّسَ، أنْ يركضَ في الحقولِ، وأنْ يعشقَ الفتياتِ، وأنْ يأكلَ على كورنيشِ البحرِ. كانَ صوتُ الطّيرانِ الحربيّ فوقَ السَّماءِ وفوقَ أحلامِنَا، يذكِّرُنا يوميّاً كم أنّ الخِلدَ عيشَتُه صعبةٌ.

لا يشبهُ الصَّباحُ هناكَ؛ صباحَ بحمدون. النَّاسُ هنا، يستيقظُون صباحاً يبتسمونَ ويشربونَ القهوةَ على الشُّرفاتِ الواسعةِ.

كنتُ حينَها أعيشُ حالةَ اختناقٍ يوميّةً، والهواءُ لم يكنْ ليساعدَ. كانَ مُصادَراً غالباً، يتنفّسهُ رجالٌ غرباءُ على التّلالِ المشرفةِ، لديهمْ كلُّ ما يمكنُ أنْ يجعلَ الأملَ دودةً تلاحقُها دجاجةٌ مضطربةٌ نفسيّاً. كانتْ قريتُنا تحتَ رحمةِ تلّةٍ سوداءَ معاديةٍ. وكنتُ في إحدَى حاراتِها، أعيشُ العشقَ من طرف واحدٍ تحتَ كرومِ العنبِ، وأحفرُ اسمي واسمَها على جذوعِ الدّوالي والزَّيتونِ.

هناكَ؛ كانتَ قصّةَ عشقيَ السّريَّة. كنتُ أحبُّ الصَّباحَ لأسلِّمَ عليها، والمساءَ لأودِّعَها، والنَّهارَ لنلعبَ معاً وبقيَّة الفتية.

في يومٍ من تلكَ الأيَّام، استيقظتُ لأودِّعها، فعلمتُ أنّ جدَّتها قد مرضتْ مرضاً خطيراً ولن تستطيعَ المشيَ. آخرُ مشهدٍ رأيتُها فيه، كانتْ تجرُّ العجوزَ على كرسيٍّ نقَّالٍ كي تأخذَها إلى بيروتَ. كانت بيروتُ بالنّسبةِ إلينا، مكاناً يقعُ في منتصفِ كتابِ «ألفِ ليلةٍ وليلةٍ».

بعدَ رحيلها، لم تعدِ القريةُ، بالنسبةِ إلي، ذاتَ قيمة.

الآن أذكرُ جيداً عينَيْ أمِّي وهيَ تقولُ لي ذاتَ ليلةٍ: «أعرفُ أنّك لنْ تبقى هنا. لكن، أرجوكَ لا تجعلِ القريةَ تغادرُ قلبَكَ». هربتُ، وقتها، في سيَّارةِ تاكسي، جالساً في صندوقها الخلفي أنا وثلاثة فتيان، نسمع السائقَ يسعل سعالاً قوياً بسبب فرحته بالأجرة الباهظة التي اقتلعها منّا. لم يكنِ المعبرُ الحدوديُّ مغلقاً، فعبرتُ منْ دونِ تفتيشٍ. كان قلبي يدورُ معَ دولابِ السيَّارةِ. ولما وصلتُ إلى بيروتَ، كانَ قلبي قدْ أفرغَ كُلَّ مشاعره، في صندوقِ سيّارةِ التَّاكسي. وعادت التاكسي إلى القرية، وأمّا أنا فبقيت مجرّداً من كلّ شيء. اللاشيء مؤلمٌ جداً، وهو اختبارٌ مرٌّ. نسيانها كان بطعم اللاشيء.

عمِلْتُ في كلِّ شيءٍ يسدُّ الرَّمقَ. لكنْ، صورتها «هي»، دفعتْنِي إلى الهروبِ من بيروتَ، إلى كلِّ مكانٍ غيرِ بيروت. إلى كلِّ مكانٍ ليسَ فيه تلالٌ سوداءُ.

دخلتُ الغرفةَ، وجلستُ على السَّريرِ. هلْ لهذا الهروبِ من نهايةٍ؟ لقدْ خسرتُ في هذا الهروب كلَّ شيءٍ. لم أجدْ في بيروتَ ولا هنا إلَّا الغربةَ. قلبي جبلٌ منَ القلقِ. وروحي فارغةٌ مثلَ كأسِ خمرٍ مكسورةٍ. وقد اشتقتُ أنْ أعشقَ امرأةً رائحةُ شعرِهَا مثلَ عنقودٍ من الرِّيحِ. أزعجَني شعورُ الفراغ الرُّوحيّ. الرُّوح الفارغةُ ناقوسٌ لا جرسَ له، لا يُسمعُ له إلا صوتُ الفراغ. فراغٌ مقيتٌ، مثل قبرٍ موحشٍ.

ليسَ فراغاً، لا! كيف يكون فراغاً وقد فعلتُ أشياءَ قبيحةً؟ أكثرُها قبحاً شعورُ التحرُّرِ منَ الله لسنواتٍ، والتحلّلِ منْ كلِّ شيء يفرضُ عليَّ ما أفعلُ. أنا شابٌّ حرٌّ، أحبُّ الحريةَ، ولأنّي أحبُّ الحريَّةَ؛ تركتُ كلَّ شيءٍ خلفي ومضيتُ إلى بيروتَ. لم أسحبْ معيَ شيئاً. قلتُ: فلتُعلِّمني «بيروتُ»، ولتملأ فراغي بكلِّ جميلٍ.

كيف يمكن أن أملأَ روحي من دون أن أضطرَّ إلى دفع ثمن ٍكبيرٍ؟

حاولتْ بيروتُ أن تفعلَ ما بوسعِهَا، لكن لم يستطعْ زياد الرَّحباني أن يملأَ في روحِي فراغاً، ولا قهاوي بيروت أزالتْ حزني وغرستْ بدلاً عنه حوريَّاتِ البحرِ، ولا البحرُ غسلَ قلبي.

في بيروت ضجّةُ حياةٍ، تخدعك، أكثر منَ الحياةِ نفسِها.

رميتُ نفسيَ على السَّرير: فعلاً أنا ميِّتٌ. متروكٌ كي أسقطَ في هاويةٍ لا قرارَ لها، وأنا أسقطُ تناهى إلى سمعي خطاباتٌ سياسيّةٌ كثيرةٌ وأغانٍ وطنيّةٌ، ورُميَت عليَّ شراويلُ جبليَّةٌ، ومسحوقٌ ناعمٌ من الزَّجلِ والعتابا. كلُّ ذلك لم يُنقذْني من الهاويةِ.

أنا ميّتٌ، على سريرٍ في غرفةٍ في «بحمدون»، أنظرُ إلى السَّماءِ من الشّباكِ، وأعلمُ أنَّ كلَّ شيءٍ سماويٍّ قد أعطاني ظهرَه، وكلَّ شيءٍ أرضيٍّ ينظرُ إليَّ كما ينظرُ مديرُ شركةٍ إلى عاملٍ مهْمَلٍ ليسَت لديهِ واسطةٌ. هل جرّبَ أحدٌ الإحساسَ بالموتِ والفراغِ والعجزِ وفقدانِ الأملِ معاً، هكذا؟

لا تتكلّمُ أمِّي عادةً، لكنَّها إذا تكلَّمتْ، كانَ كلامُها مصيباً مثلَ رميةِ جدِّي الماعزَ بالأحجار.

ينبغي أنْ أبحثَ عن القريةِ في داخلي. هناكَ ما ينبغي أنْ يعيدَ فيَّ الحياة.

قفزتُ عنِ السّريرِ كالمجنونِ، ثمَّ ركضتُ إلى خزانتي، وأخرجتُ منها حقيبةً صغيرةً قديمةً. حملتُها وفتحتُ السّحَّابَ، ثمَّ قلبتُها رأساً على عقبٍ، فوقعتْ منها أغراضٌ كثيرةٌ. صورةُ أمِّي، وأبي، وتحفةٌ صغيرةٌ بحجمِ السّبابةِ من المساميرِ على شكلِ سلاحٍ، وعقدةٍ من القصبِ على شكلِ سوسنةٍ صنعَها عيسى منذُ زمنٍ بعيدٍ. قالَ لي وقتَها: «القلبُ مثلُ هذهِ العقدةِ المحكَمةِ، مهمَا حاولتَ حلَّها لن تعرفَ، إلا إذا اهتديتَ إلى طرفِ العقدةِ، فتكرّ العقدةُ بسهولةٍ».

حملتُ عقدةَ القصبِ، ونشرتُ أغراضَ الحقيبةِ حولي. كانَ هناك كُتيِّبٌ صغيرٌ، اسمهُ «معراج الرُّوح»: «ياااه!» أخذتُه، شممتُه، لا تزالُ بقايَا من رائحةِ الـ Tea Rose متشبّثةً بداخلِ الكتيِّبِ. ما إنْ شممتُها حتَّى بدأتْ دموعي تهطلُ بغزارةٍ، كنبعٍ عتيقٍ تفجَّرَ فجأةً.

سحبتْنِي ذاكرَتي إلى خمسةَ عشرَ عاماً قبلُ. كنتُ حينَهَا ألعبُ أمامَ مسجدِ القريةِ. مرَّ شابٌ من أجملِ شبابِ القريةِ. في وجهه نورٌ غريبٌ، كلَّمَا نظرتُ إليهِ تغلغَلَ وجهُهُ إلى رئتِي، وجعلَني أتنفَّسُ. كنتُ أسمِّيهِ «الحلو». أعطانِي مرّةً هذا الكتيّبَ، وقالَ لي: «المعراجُ يعني الطَّريقَ إلى فوق، الأعلى». ثمَّ غابَ «الحلو» مرةً، ورأينَا من بعيدٍ كميةً كبيرةً من دمِهِ تُلوِّنُ رأسَ تلةٍ عاليةٍ جداً، تعانقُ قمّتها السَّماءَ.

(*) فصول أولى من رواية بالعنوان نفسه صدرت أخيراً عن «دار البنان»، بيروت.