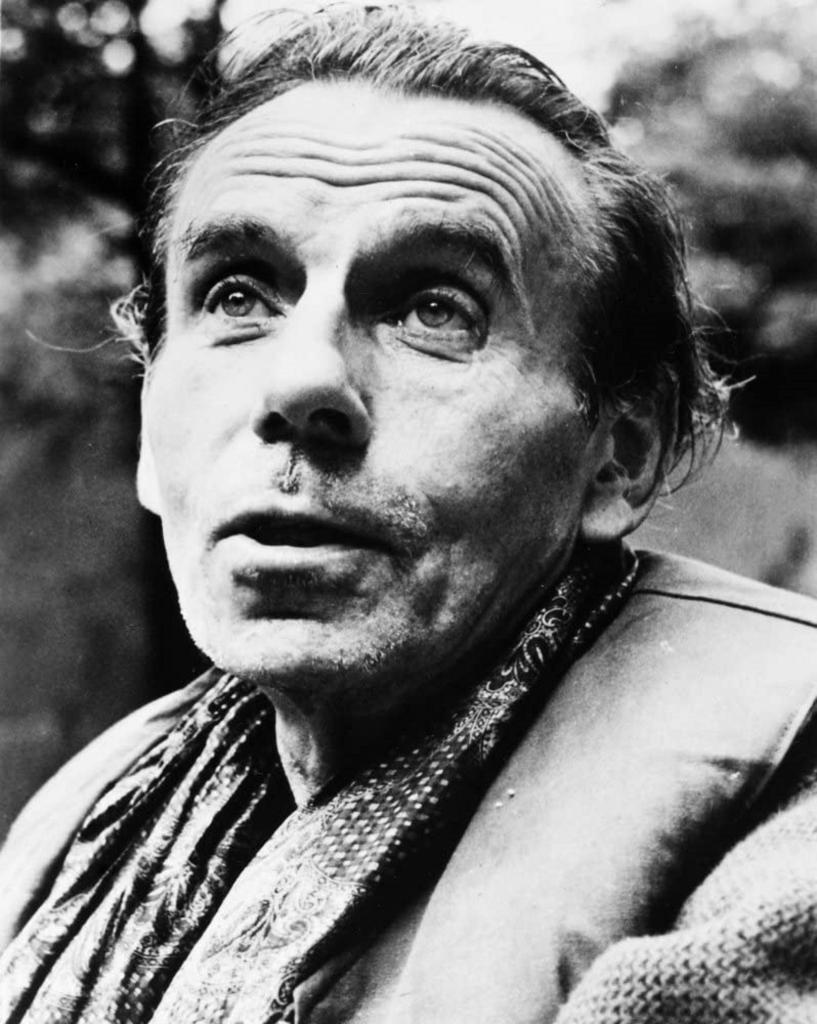

وصف النقّاد هذه الرواية المنقوصة بأنها اكتشاف أدبي نادر، و«نص مقتضب مفعم بالحيوية ومأساوي ولذيذ، يضاف إلى روائع الكاتب». تتقاطع وقائع هذه الرواية مع سيرة صاحب «رحلة إلى حافة الليل» الذي خاض الحرب العالمية الأولى، وشهد أهوالها، واصفاً تلك الحرب بأنها «مسلخ دولي في حال جنون». على المقلب الآخر، ستحضر صورة هذا الروائي المنبوذ والمتمرّد على محيطه، بوصفها تعبيراً عن سرد مغاير يفيض بابتكارات لفظية مستعارة من صخب القاع، مشبعة بالفحش والفظاظة السوقية، مازجاً الهذيان بالواقع، وربط الكوميديا بالبؤس في مناخ روائي واحد. في أدبه عموماً، نتعرّف إلى روائي متشنّج وشاهد هذياني على عصره، نظراً إلى غنى حياته المضطربة وتنقّلاته بين جغرافيات متعددة تحت وطأة الحرب وكوابيسها المرعبة، واكتشافه بؤس ضواحي المدن الكبرى بمناخها الخانق والقذر والدنيء من جهة، والفرار إلى الخيال المتقد من جهةٍ ثانية. كأنه يكتب رواية عن «مملكة الهيجان الجنوني». في استرجاع كتاباته، نحن على موعدٍ دائم مع فضيحة متنقّلة وشاقة، لطالما كانت مصدر إزعاج للعادات الراسخة والسرديات المستقرة، فهذه «الكتلة المغناطيسية» عطّلت عملياً أكثر من بوصلة واحدة، وفق ما يقول هنري غودار، إذ يطالب، بإلحاح، الفصل بين هوية سيلين الشخصية، وصنيعه الأدبي الاستثنائي بإعادة حق المواطنة إلى اللغة الفرنسية الشعبية، بعدما احتُقرت طوال قرون.

خلافاً لجملة مارسيل بروست الطويلة والمحتشدة بالأفكار، عمل سيلين على النقيض تماماً، باستثمار مزايا الخطاب الشفهي المألوف، وقوة الحدس، والكثافة، وهو بذلك انتهك الممنوعات من دون وجل، عن طريق حقن عبارته بكل أسباب الغثيان والقرف والعنف المضاد، موجهاً لكماته إلى أصحاب السلطة في المقام الأول. لكن هذا العنف سيتسرّب إلى الذات «كلمات قليلة تكفيه دائماً كي يضعنا وجهاً لوجه مع تبعات عبوديتنا لجسدنا». كأن كل ميراث سيلين هو تمرينات على تأصيل النصوص المقذعة والتحقيرية، واضعاً جلده على الطاولة، وهو يتعقّب ألم المنبوذين والمهمشين، و«تحويل كل تعريةٍ لأسوأ ما في ظرفنا البشري إلى ضرب من الانتصار». في النسخة المطبوعة من روايته «حرب»، سينتصر سيلين لسردياته المضادة مجدّداً، وهو يردّد: «لطالما نمتُ هكذا وسط الضوضاء الفظيعة منذ كانون الأول 1914. لقد أُصبتُ بالحرب في رأسي. إنها محبوسة في رأسي».