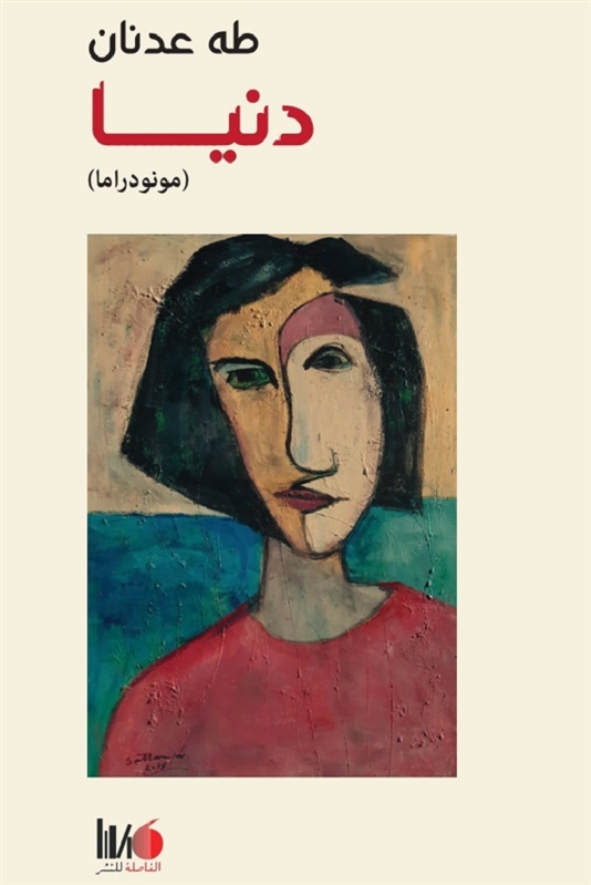

في هذا النص يخرج عدنان مرة أخرى من مشغله المسرحي، ليقدّم لنا عملاً مونودرامياً مؤثراً. يشترك في الرؤية مع عمله السابق «باي باي جيلو». فالمؤلف يؤكّد للقارئ، وللمتفرج في ما بعد، انشغاله بثنائية الهجرة والهوية، وما يرتبط بهذين الحقلين الكبيرين من أسئلة، غير معتمد في تفكيك هذه الثنائية على مصافحات للتسوية، بل على تشريح المسكوت عنه فوق طاولة يظهر سطحها في متناول الرؤية الواضحة، مبتعداً عن المُوارَبة التي ستضرّ حتماً بالمواجهة بين المُعلَن والمخفي. نحن في نص «دنيا» أمام مكاشفة. تعرية تشمل تصوّرات المهاجرين، أو ما يسمّون بالمواطنين الجدد، وتصوّرات الآخرين الذين يمكن تسميتهم بالمواطنين الأصليّين. ليس هذا فحسب، فالمقابلة في حكاية «دنيا» هي مسحٌ يبدو شاملاً لكل القضايا الإشكالية المتراكمة، التي تقدّمها الشخصية الرئيسة في طبقات من الحكي موزّعة على 18 مشهداً، هي عبارة عن لوحات تشتبك مع بعضها، بحيث لا يمكن فصلها إلّا من خلال تأكيد هذا الاشتباك. في قصة لإدواردو غاليانو ضمن كتابه «أفواه الزمن»، تصطدم البنت الصغيرة بحقيبة فتتناثر محتوياتها: ما الذي وضع أمامي هذا الخراء؟! تقول البنت والأم تردّ عليها: بنيّتي هذه كلمات لا تقال. تجيب البنت: ولماذا توجد يا أماه الكلمات التي لا تقال! ودنيا هي بنت من الجيل الثاني للمهاجرين، ولدت في بروكسل، وواجهت منذ طفولتها ذات الكلمات التي لا تقال: «جينيفر دفعتني بعدوانية أمام الجميع وهي تصيح: أنتِ سمراء... لونُكِ مثل لون الخراء». كما واجهت مختلف التناقضات التي تحيلنا إلى فكرة الهوية، من خلال التذبذب بين عالمين، فكان السؤال بالنسبة إليها حاضراً في كل التفاصيل، وحاملاً لمعالم الانشطار على مستوى الهوية: «أنا لا أنْكِر أصلي. أبواي مغربيان. لذلك، أنا أيضاً مغربية... (متردّدة) إلى حدٍّ ما. رغم أنّني لا أفاخرُ بذلك. إذ لا علاقة لي في الواقع بالمغرب. أنا ولدتُ هنا. وعِشْتُ هنا. وهنا قرّروا لي أن أموت وأُدْفَن. يعني أنا بلجيكيةٌ تقريباً. أحياناً يسمّوننا البلجيكيّين الجدد. (ساخرة) حتى البلجيكيّون القدامى من أمثالكَ لا يعرفون ماذا يعني بالضبط أن تكون بلجيكيّاً».

هكذا جاءت قضية الهوية المسكوت عنها بصيغة السؤال الجارح. إذ عبّر عدنان عمّا لا يقال بوضوح تامّ في نص يشير إلى الأشياء التي يحرص كثيرون على تحاشي المرور عليها. علاقتنا نحن المهاجرين بأنفسنا أوّلاً، بأجسادنا على وجه التحديد باعتبارها فكرة هويّاتية، وبالآخر بكلّ ما يحمله وجودُه من تنافر؛ علاقتنا بالدين واللغة والأسرة والتقاليد؛ إجاباتنا عن سؤال العنصرية، وبحثنا في الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها خطاب الواقع، وفي النص أيضاً مفردات أخرى، التنافر والتآلف حيث يواصل النص خوضه في تلك المسافة الغامضة على مستوى المشاعر الإنسانية، هناك الانتصارات الصغيرة والانتكاسات الكبيرة، الخيوط الممدودة والمقطوعة بيننا وبين الآخر.

ومن التقنيات التي وظّفها طه عدنان في نصه جهاز الموبايل الذي رافق دنيا ومنذ أول إشارة ركحية: «إلى جانب الجثة هاتفٌ محمولٌ بكاميرا مفتوحةٍ تُصوّر ما يحدث من تفجير في محطّة مترو وسط أجواء من الهلع، لتبُثّه على شاشةٍ في عمق الخشبة». ويتمّ توظيفه درامياً كمخزن صور؛ صور العائلة وصور الآخرين. كل صورة هي بورتريه يختزن بدوره الكثير من الأسئلة. وعلى دنيا، التي ماتت في أول مشهد، أن تشرح للمتلقّي الأسرار المسكوت عنها التي تخفيها الصورة، أو ربما غياب الصورة بالنسبة إليها شخصيّاً: «كما لو كنتُ دليلاً حيّاً على وقوع جُرْمٍ يحاولون طمسه. لا أملك ولو صورةً واحدةً لي وأنا طفلةٌ تحتفل بعيد ميلادها مثلاً. أصلاً لأنه لم يكن هنالك عيد ميلاد... وتاريخ ميلادي لم يكن يَعْني أحداً». إنها أشياء تتعلق بإحساسها الصعب بأنّها منذ البداية شخصٌ غير مرغوب فيه. علاوة على صراع الأجيال ضمن إشكالية الهوية؛ صراع بين الجيل الأول للهجرة الذي وجد نفسه مرتبكاً تحت ظلال ثقافة جديدة، وبين الجيل الثاني الحائر أمام مجموعة من الأسئلة الإشكالية: علاقته بالوطن الأم واللغة الأم والتقاليد في مقابل علاقته بالوطن الجديد حيث وُلِد ونشأ وتشكّلت ذاكرته. ولأنّ خيوط النص متشابكة، تبدو لغة «دنيا» حادّة كما لو أنها سلاح في مواجهة مفتوحة بين الذات والآخر، بين الجسد وفكرة الانتهاك، بين الحرية والقيد: «أنا حرّة يا أمي. هل تفهمين معنى أن تكون المرأة حرّة؟ حرّة... حرّة».

في كتابه «الخوف من الحرية»، يقول إريك فروم إنّ الصفة المشتركة في كل تفكير تسلُّطي، هو القناعة بأنّ الحياة محدّدة بقوى خارج نفس الإنسان وخارج مصلحته ورغباته. وفي رأيي أنّ شخصية دنيا كانت تشتغل في دائرةِ أنَّ الرغبات محكومةٌ بتلك القوى. والأسئلة التي لم تحصل على إجابات محدّدة بشأنها تشكّل مصدر الارتباك. إذ لا يمكننا أن ننتقل إلى مرحلة أخرى قبل أن نصفّي حساباتنا مع تلك الأسئلة. ولا يمكننا في الوقت نفسه أن نعيش بطمأنينة مع أثر الذي لم يكتمل. لكن دنيا، وبسبب الاضطرابات النفسية التي ضغطت على تجربتها الإنسانية والنسائية، لم تستطع الاستمرار في المواجهة. ربما أراد طه عدنان أن يقول بأن الأسئلة ما زالت مفتوحة والبحث عن الإجابات بخصوص الهوية في كامل تمثلاتها هو المواجهة الحقيقية التي يجب أن نواصل خوضها. إذ لا يمكن لنا أن نفهم بوح دنيا، إلّا باعتباره طريقة للاحتجاج. إنها في النهاية أشياء أقرب إلى الحقوق الطبيعية، الأنوثة والأمومة مثلاً، الاستقرار العاطفي وحفظ الجسد من الانتهاك، لكي لا يتحوّل إلى سلعة يمكن مقايضتها كما حدث في زواجها: الجنس مقابل الحشيش.

يغطي النصّ العديد من القضايا كالعنصرية، والإرهاب، وثنائية الشرق والغرب

خلال المشاهد الثمانية عشر، مرّ «الماسح النصي» لمونودراما «دنيا» على العديد من القضايا: الانحراف، العنصرية، الإرهاب، الحروب، ثنائية الشرق والغرب، التنوع الثقافي الذي لم يكن دائماً في مصلحة تجربة العيش المشترك، قوانين الاندماج المائعة، العلاقات الأسرية للمهاجرين، صور النجاح والخيبة، الجسد وسؤال الرغبة، وقضايا عديدة، في نص اعتمد على لغة جميلة استطاعت أن تقدّم التراجيديا ممزوجة بالتهكّم والسخرية. وما هو مهمّ في هذا النص أيضاً، هي المتعة الكبيرة خلال القراءة. أتحدّث هنا عن نص لم ينتقل بعدُ إلى الرّكح. رغم ذلك يستطيع القارئ تخيّل الشخصية الرئيسة، دنيا التي يمكن تحسّسُ نبرة صوتها، سماعُ أنفاسها وإدراك لهفتها وحيرتها قبل أن نسمع دويّ الانفجار وتناثر الأجساد التي كان من بينها جسد دنيا، والتي تعيد طرح الأسئلة بعد موتها كما لو أنّ الكرة الآن في ملعبنا نحن المهاجرين لمواصلة طرح الأسئلة. إنها في النهاية مواجهة لا يمكن الفرار منها، مواجهة بين الرغبة واللاطمأنينة.

* كاتب عراقي مقيم في بروكسل