رسمة كهف إلكاستيللو تعود إلى 65 ألف سنة تقريباً، وتُنسب إلى إنسان النياندرتال

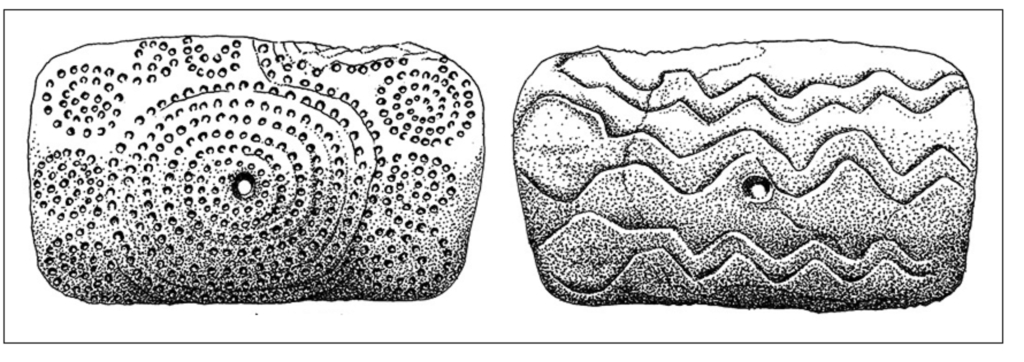

حُفر على أحد وجهَي الأول سبع دوائر حلزونية. الدائرة المركزية الكبرى تشكّلت من خلال 243 ثقباً. أما الدوائر على الجانبين، ففي كل جانب 244 ثقباً، أي بزيادة ثقب واحد عن الدائرة المركزية. وليس من شكّ في أننا هنا مع كتابة أرقام، وإن كنا لا نعرف إلامَ تشير هذه الأرقام؟ والاحتمال الأكبر أنها تمثل روزنامة ما. لكن هل كانت لديهم سنة من 243 يوماً؟ أم هل كان لديهم فصل من 243 يوماً؟ نحن لا ندري.

غير أن من المؤكد أننا مع كتابة رقمية. وهذه الكتابة كانت موجودة في العالم أجمع. لقد عاش الناس في تلك الأيام في عصر رقمي بدائي. عصر كانت فيه الأرقام قضية مركزية. كان الدين أرقاماً، وكانت الآلهة أرقاماً في ما يبدو. أما الوجه الثاني، فحُفرت عليه ثلاث حيات تختلف حجومها. هذه الحيات ترمز إلى شيء ما لا نعرفه.

وهذا الطراز من الكتابة كان مفهوماً للناس بغضّ النظر عن لغاتهم. فلو ذهب واحد من منطقة البحر المتوسط إلى سيبيريا، لفهم لوح مالاتا أعلاه. فهو كتابة غير لغوية، بل كتابة رموز ومفاهيم وأرقام. وكل واحد يقرؤها بلغته.

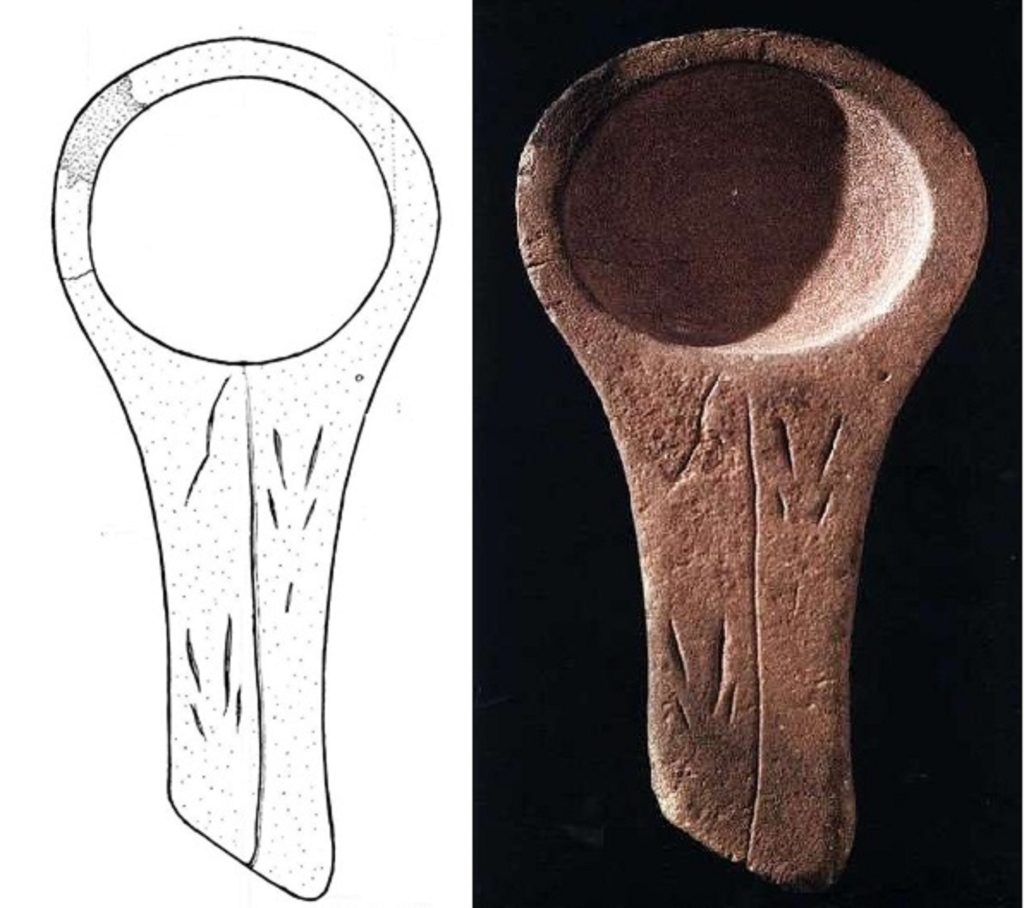

وخذ أيضاً فانوس كهف لاسكو في فرنسا الذي يعود إلى حوالى 23 ألف سنة.

وكما نرى في الصورة في الفانوس، التي تشبه مغرفة، مقسومة إلى قسمين: قسم عليه أربعة خطوط وقسم عليه خمسة خطوط بينها واحد بعيد ومختلف قليلاً. بذا فلدينا تسعة خطوط، أي تسعة أرقام. لكنّ واحداً من الأرقام مختلف. أي لدينا 8+1. نحن نعرف أنها أرقام لكننا لا نعرف إلامَ تشير؟ هل تشير إلى أيام أم إلى شهور؟ نحن لا نعرف. وإن كانت شهوراً، فهل هي شهور قمرية أم ماذا؟ نحن لا نعرف أيضاً. وهناك فوق الأرقام علامتان إلى اليمين واليسار: واحدة تشبه ثقباً وأخرى هي خط متموّج. ونحن لا نعرف إلامَ ترمز العلامتان؟ نقدر أنهما رمزان، لكننا لا نعرف إلامَ يشيران. ويمكن قول الأمر ذاته عن الحيات الثلاث على الوجه الثاني للوح مالاتّا. فكل واحد يستطيع أن يقرأ أنها حيات، لكننا لا نفهم مغزى هذه الحيات. فالحيات ترمز إلى شيء ما.

والذي حصل قرب نهاية الألف الرابعة قبل الميلاد أنّ طرازاً جديداً من الكتابة بدأ على الأرض. فقد كفّ الناس عن كتابة الأشياء والرموز وأخذوا يكتبون الأصوات. أي أخذوا يكتبون أصواتهم التي تخرج من أفواههم. لم يعودوا يرسمون الحية بل صاروا يرسمون أصوات كلمة الحية التي تخرج من أفواههم: ح، ي، ة، وكل حسب لغته. تحولت الأشياء إلى أصوات. جرى تجريد كل الأشياء وتحويلها إلى أصوات. وبدل أن ترسم غزالاً لكي يفهم القارئ/ المشاهد أن في الجوار غزلاناً للصيد مثلاً، فأنت تكتب الأصوات التي تمثل اسم الغزال في فمك. يعني: تكتب صوتك. تكتب: «غ، ز، ا، ل». تكتب رمزاً للغين ورمزاً للزين، وهكذا.

الأصوات حلّت محل الأشياء عند السومريين والمصريين. لكن الكتابة المصرية الهيروغليفية احتفظت بشيء من الكتابة القديمة. فهناك مع بعض الكلمات رموز مُخصّصة ليس لها صوت، وضُعت كي توضح طبيعة الشيء الذي تتحدث عنه الكلمة. ويمكن القول إن هذه الرموز بقية من الكتابة القديمة التي كانت بلا أصوات.

وكان الانتقال من كتابة الأشياء والمفاهيم تطوراً هائلاً. فالأشياء تحولت إلى كلمات. جُرّدت وتحولت إلى أصوات. لكن من ناحية أخرى جعل المجرد ملموساً. فالكلمة الهوائية التي كانت تنطلق من الفم وتتبخّر، صار لها شكل مادي ملموس هو الرمز الكتابي الذي يمكن نقشه على الحجر، أو طبعه على الطين. الكتابة ألغت الأشياء لكنها حولت ما هو أثيري كالصوت إلى وجود ملموس. صار للصوت وجود ملموس.

وقد انعكس هذا على مفهوم الأديان للخلق. فالكلمة التي يُفترض أن تكون رمزاً للشيء وإشارة إليه، صارت فوق الشيء وقبله. جاء في الإنجيل: «في البدء كان الكلمة. وكان الكلمة الله». الكلمة هي البدء. هي الوجود الأول، والشيء الملموس يأتي ثانياً. وجاء في القرآن أن الخلق كلمة: «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون». الخلق كلمة. وليست الكلمة انعكاساً ما للأشياء، بل الأشياء انعكاس للكلمة.

على أيّ حال، أعطتنا الكتابة الصوتية ثلاثة أنظمة كتابية في هذه المنطقة من العالم: الهيروغليفية، المقطعية، ثم الألفبائية. الكتابة الهيروغليفية تصويرية في الأساس. لكن الصور لا تُعبر عن أصوات مفردة فقط. فهناك صورة تُعبر عن صوتين أو ثلاثة. أما في الكتابة المقطعية مثل الكتابة المسمارية، فالصوت يكتب مع حركته. بذا فحرف العين له ثلاثة أو أربعة أشكال: (عَ، عُ، عِ، عْ). عليه فلغة فيها ثلاثين صوتاً تحتاج إلى 120 علامة كتابية. وكذا الأمر في مقطعية جبيل من القرن 17 قبل الميلاد تقريباً.

أما النظام الألفبائي الذي وُجد بين عامي 1500-2000 قبل الميلاد، فقد رمى الحركات. رمى حروف العلة القصيرة، وصار يكتب الصوت الصامت فقط. وهكذا تقلّصت الرموز الكتابية إلى 30 أو 29 رمزاً فقط. وقد استند هذا النظام إلى المبدأ الأكروفوني. وهذا المبدأ يقول: إذا أردت تمثيل صوت من الأصوات، فابحث عن شيء يبدأ اسمه بهذا الصوت. ثم ارسم صورة هذه الشيء لكي تصير هذه الصورة رمزاً لهذا الصوت. يعني: إذا أردت أن تكتب «عمر» فابدأ بالصوت «ع». وخذ كلمة «عين» التي تبدأ بصوت «ع» وارسمها لكي تصير رمزاً لحرف العين. ثم اذهب إلى الصوت «م». وخذ كلمة «ماء» التي تبدأ بهذا الصوت، وارسم ماء متموّجاً لتصير هذه الرسمة حرف العين. أما الصوت «ر»، فخذ «رأس» إنسان وارسمه لكي تصبح الرسمة رمزاً للحرف «ع». وهكذا تصير لديك كلمة: عمر.

كلمة عمر مكتوبة انطلاقاً من المبدأ الأكروفوني

على كلّ، فإن الفينيقيين قلّصوا جدول الحروف من 29 حرفاً إلى 22 حرفاً. وأغلب الظن أن هذا حدث على يد أبناء الجاليات الفينيقية في الجزر اليونانية. أما اليونانيون فقد أعادوا حروف العلة القصيرة إلى الكتابة الألفبائية، أي جعلوا الضمة والفتحة والكسرة حروفاً. وهم يعتقدون أنهم بهذا جعلوا الأبجدية أبجدية. وهذه مبالغة كبيرة. فلكي ننتقل من المقطعية إلى الأبجدية، كان على الناس أن يرموا حروف العلة القصيرة. أي أن يكتبوا فقط الأصوات الصامتة. وحين رسخت الكتابة الألفبائية، صار بالإمكان استعادة حروف العلة- الحركات.

* شاعر وباحث فلسطيني