واعياً بالبناء الذي يشيّد كتاباً، يقسم فؤاد الديوان إلى خمسة أقسام: الدخول، عن بلاغة الدم، عن نفسي، عن هشاشة المغفرة، خروج. متن الكتاب وقسمه الرئيسي هو المعنون بـ «بلاغة الدم». بعد أن يدخل بنا الشاعر إلى عالمه الأصيل حيث أجواء قريته البعيدة في العالم الآخر، ينتقل بنا إلى كأسه في بار معتم في بلاد أخرى. كأن الزمن توقف بنفسه، ليجلس الحاضر متحدثاً عن الماضي، بعين سينمائية تشاهد كل شيء ولا تشارك. ينبع شعورها الأصيل بالأشياء من حولها من زمن آخر انتهى، لكنه متجسّد داخل الشاعر. الملفت أن بناءً محكماً كهذا تُطرح فيه الأسئلة وخاضعاً للتأويلات المختلفة، ليس من سمات كتب الشعر الآن، ولكنه أقرب إلى كتب السرد منها إليه.

تقترب اللغة أكثر فأكثر من التجريدية حتى تستحيل لغة مقدسة قبل انتهاء الديوان

يخوض الشاعر رحلة البطل السينمائية داخل الديوان، لكنه لا يهنأ بالنهاية السعيدة، بعد اكتشافه حكمة الأشياء، أو انتقاله إلى عالم آخر فيه الخلاص. إنه ينتهي من حيث ابتدأ، عند نقطة الصفر، في لعبة هزلية مع الحياة، لا يربح فيها أحد، كأنه سيزيف الذي يحمل الصخرة كل يوم، ويصعد بها، فتوقعها الآلهة ليعيد الكرّة كعقاب أبدي، لا ينفع الرب ولا العبد. إنها سؤال الديوان الذي يظلّ بلا إجابة. سؤال عن الوجود الحائر بين عالمين، الذي سيظل حائراً هكذا.

سؤال آخر لا يمكن إنكاره يطرحه الديوان حول فكرة المجايلة في الشعر، خاصةً في مصر، التي تثار من وقت إلى آخر، لا سيما بعد ما سمي بثورات الربيع العربي، حيث الحديث عن الهوة بين أجيال التسعينات التي ينتمي إليها فؤاد وأجيال أحدث اعتبرت نفسها ثورية أكثر في اللغة وفي أفكار تخطي تابوهات الثالوث: الجنس والدين والسياسة، بينما اتُّهمت أجيال التسعينات بأنها تمارس أبوية كتابية حيث إرساء قواعد معينة للتميز. في مقابل هذا الاتهام، كان جيل التسعينات ربما محدداً أكثر في لغته وأفكاره بل اتهم الجيل الجديد بالفوضى اللغوية وعدم الوضوح.

يبدو أن هذه المجموعة تحاول الرجوع إلى السؤال الأصلي حول «ماهية الشعر» وليس عن «جيل الشعر». ولعلّ فؤاد، في هذه المجموعة، يعيد ترتيب أوراقه، عوداً إلى مفهومه الأصيل عن الجمال، متخلياً عن أيدويولوجية شعرية معينة تثبته في مكان واحد. كأن هذه القصائد تمس جروحاً كثيرة في كل متذوق للشعر، وهذا أقصى ما يطمح إليه الفن: «وضع كُرسيه/ تحت فتحة السقف الزجاجية/ حين تمطر السماء/ كان يسمع ضجة الأمطار/ وحين تظهر الشمس/ كان يحمرّ/ من أثر السخونة/ وجدوه ميتاً هذا الصباح/ كان نصفه الأيمن متجمداً/ ونصفه الآخر محروقاً/ من قال إننا لم نعامله بالعدل؟».

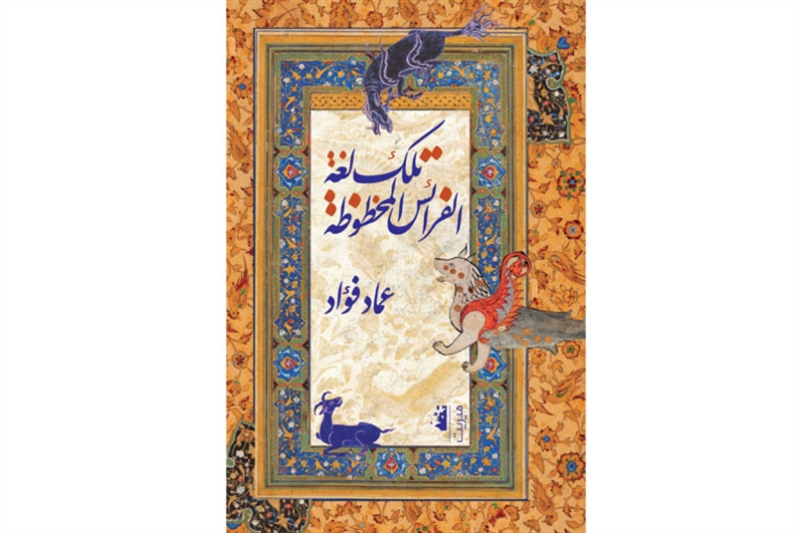

إن هذه العين المراقبة للحياة، كأنها عين لاهية ومتفرجة فقط، تشعر بتورطها حين تدرك أنها الخالق لهذا العالم، هي القاتل والمقتول، السكير والكاتب، صاحب النِعم والشحاذ... كأن اللغة هنا قادرة على تحويل الشاعر من مجرد فريسة محظوظة إلى صياد، يعود بوليمة خاسرة، لأنه يصطاد ذاته. قد تكون هي «تلك لغة الفرائس المحظوظة» التي تحول العنف التي تربت عليه إلى دم على الورق، يقول: «الدم/ لا يحتاج لغةً/ ليصرخ في الناس/ لا يحتاج حنجرةً/ ولا كفين مضمومتين على الفم/ ليسمع الآخرين صراخه/ الدم…/ بليغ هكذا/ صامتاً/ ومحدقاً في الفراغ».

اللغة في ديوان عماد فؤاد أقرب إلى التجريد، أكثر من أعماله السابقة. هي تعمل بحدة، لتؤدي وظيفتها ليس فقط كأداة تعبير ووصل بين ثقافتين، لكن أيضاً كسكين جارحة تشهرها يد الشاعر في وجه المتلقي. إنها الندوب التي يريد تركها على أرواحنا بعد قراءة القصيدة... الندوب «الأثر الأخير/ لجروح/ شقت الجلد الواحد/ نصفين/ تلك التي/ كحرف يلتئم بحرف».

تقترب اللغة أكثر فأكثر من التجريدية حتى تصل قرب انتهاء الديوان، إلى لغة مقدسة، تكتب نصاً دينياً عن الخلق، «وحينها، خلقنا له الخمر كي ينسى...». ويصبح السؤال المُربِك، من يخلق لمن، ومن يغفر لمن. يستخدم عماد فؤاد اللغة كالفردوس المفقود منه، هي التي تخلق بيده ليده الكأس، وهي التي تجعله الخالق والمنعّم والمطرود من جنتها، وهي أداة المغفرة الوحيدة للزمن وللذات.