أي متابع للعلاقات الدولية، خصوصاً تلك القائمة بين روسيا ودول الغرب الاستعماري ممثلة بكلٍّ من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لا بد من أن يلاحظ أنّ مواقف الأخيرة تجاه جارتها الشرقية تتسم بعداء شديد لامنطقي، حتى ليظن المرء أنها تتميز بجين فريد هو جين معاداة الشرق وكراهيته. المعسكر الاستعماري الغربي الرئيس، يكاد لا يترك مناسبة للتشهير بروسيا ورئيسها، تماماً كما كانت الحال أيام الاتحاد السوفياتي، الذي كثيراً ما ألصق بها نعتاً لاهوتياً هو «مملكة الشر». بل إن معاداة الغرب الاستعماري للاتحاد السوفياتي والتحريض عليه، وصلت أيام رونالد ريغان إلى مستويات غير مسبوقة استدعت أن يقوم الاتحاد باستنفار قواته ظاناً أن واشنطن تعدّ لعدوان عليه. ما اضطر وزير خارجيتها إلى التخفيف من لهجته، بناء على نصيحة من «وكالة الاستخبارات المركزية».الحملات الغربية الاستعمارية على روسيا تكاد لا تتوقف، آخرها المتعلق بالهجوم الأخير على جاسوس روسي مزدوج في لندن. ما كاد الخبر ينتشر حتى سارعت الحكومة البريطانية إلى تلقفه واتهام موسكو بأنها مسؤولة عنه، حتى ليظن المرء أنها كانت في انتظار هكذا هجوم لإحياء الحملة على روسيا في مناسبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما يُشيِّد، في ظننا، جدراناً من الشكوك حول العملية برمتها. بل إن وزير خارجية الحكومة البريطانية بوريس جونسون اتهم الرئيس بوتين شخصياً بأنه يقف وراء محاولة الاغتيال تلك. «صحافة الكذب الداعرة» (Presstitute) الغربية، مثل صحافة البترودولار الأعرابية في القارة، سارعت إلى تلقّي التهمة غير المدعومة بأيّ دليل، مع أن مطلقها كان من أكثر الساسة البريطانيين عرضة للانتقاد، بل حتى الكراهية، بسبب كونه من قادة تجمع «بريكست» الذي قاد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

المقصود هنا ليس الدفاع عن روسيا أو مهاجمة الغرب الاستعماري بمناسبة ومن دون أي مناسبة، فليس ثمة طرف في هذا العالم من دون خطيئة: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر». لكن المطلوب هو تفادي رمي الاتهامات ميمنة وميسرة، من دون تقديم دليل. هكذا يقول المنطق السليم.

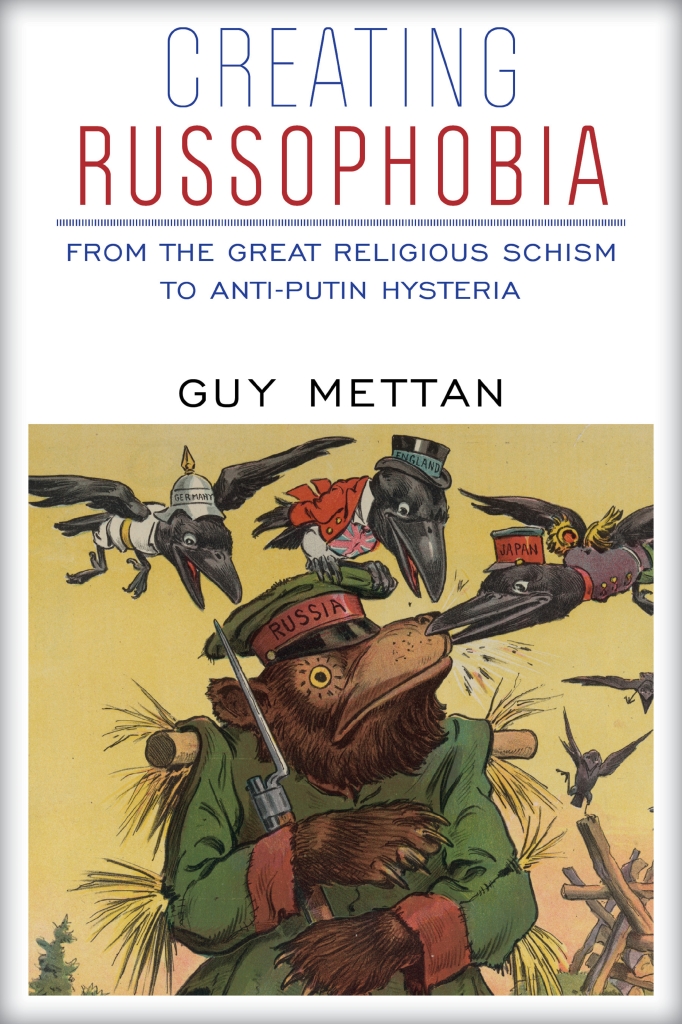

يتناول الكاتب والسياسي السويسري غي ميتان موضوع معاداة روسيا والتحريض عليها وكراهيتها من نواحٍ عدة، وفق منهاج متسق ومطرد قسّمه إلى ثلاثة أقسام في مؤلّفه المثير «اختلاق الروسيافوبيا: من الصدع الديني الكبير إلى هستيريا شيطنة بوتين» (Creating Russophobia: From the Great Religious Schism to Anti-Putin Hysteria. Clarity Press, 2017).

في القسم الأول، عرض الكاتب مدى تأصل الروسيافوبيا في الغرب عبر تقديم أربعة أمثلة حديثة هي حادث الصدام في الجو بين طائرة ركاب روسية، وأخرى تجارية بالقرب من مدينة أوبرلنغن، وجريمة أخذ الرهائن في بيسلان والحرب في أوسيتيا والألعاب الأولمبية في سوتشي. في القسم الثاني، يقدم الكاتب الجذور التاريخية والدينية والعَقِدية والجغراسياسية لكراهية الغرب الأوروبي روسيا عبر عرض خمسة أشكال من الروسيافوبيا. ويتابع هذا القسم أصل معاداة روسيا وكراهيتها هي وأهلها بين أمم أوروبية عدة في القرون الثلاثة عشر الماضية، بدءاً من منافسة شرلمان لبيزنطة على لقب وريث الإمبراطورية الرومانية الغربية، وانتهاءً بمعاداة روسيا في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.

منح الكاتب القسم الثالث عنوان «تضليل إدراكي»، يصف فيه كيفية عمل الروسيافوبيا في أيامنا هذه، حتى تاريخ وضع المؤلف، وكيفية بناء خطاب معاد لها في ساحتي الإعلام/ التضليل والدبلوماسية، واختلاق الشخص السيئ وصولاً إلى شيطنة الرئيس بوتين، على خلفية أحداث أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا إلى أهلها ووطنها الروسي.

يقول الكاتب إن الاستنتاجات من تلك الاستعراضات السلبية عن روسيا ما هي إلا جزء من سلة تشكيل الهوية الأوروبية التي لم تتحقق. ويضيف: «إن أوروبا المقسمة تحتاج إلى عدوٍّ روسي لتحقق لحمتها، ويشبهها بزوجة الملك في قصة «حسناء الثلوج»، التي كانت تسأل مرآتها يومياً عن أجمل امرأة في العالم، لكن المرآة الروسية عصية وتظهر أن الغرب الاستعماري ليس الأجمل في العالم، وأنه ثمة في الشرق البعيد من هو أجمل منه، أو على الأقل، بمستوى جماله».

أورد الكاتب السويسري في مقدمة مؤلفه أن العديد من الأشخاص الذين اقتبس منهم بعض الروايات والأحداث، صرّحوا له بأنهم غير قادرين على الاستمرار في أبحاثهم عن غرق الغرب الاستعماري في الروسيافوبيا لأن مموليهم توقفوا عن تزويدهم بالأموال اللازمة لمتابعتها. ولذلك فإنه ينفذ مؤلفه هذا بأسلوب صحافي، خصوصاً أنه عمل لسنوات طويلة رئيساً لتحرير «جورنال دو جينيف» السويسرية. وذكر الكاتب أن هدفه من وضع هذا المؤلف، المنشور أصلاً بالفرنسية، هو هدم جدران معاداة روسيا وكراهيتها، أو خفض الإجحاف بحق روسيا، السائد في الأوساط الحاكمة في الغرب. هذا ما استدعى منه الخوض في تواريخ أوروبا، من القرن العاشر، بحثاً عن جذور الروسيافوبيا، حتى ما قبل ولادة روسيا نفسها. بحثه التاريخي أوصله إلى قناعة بأن جنون معاداة روسيا (Russomadness) الممسك بمقار حكام الغرب وإعلامه التضليلي، ليس أمراً حتمياً بل خيار إدراكي مقصود. ولذا، فإن هذا العمل يحاول إقناع القراء بأنه ليس ثمة من مسوّغ لمعاداة روسيا، وأنه يمكن إقامة علاقات طبيعية وشراكة معها؛ ويستطرد بالقول: «إن انتقاد موقف الغرب من روسيا لا يعني إعفاءها من أخطائها».

يوضح الكاتب أن معاداة روسيا وكراهيتها، ليستا مرتبطتين دوماً بتصرفات الأخيرة، مما يؤكد أنهما متجذرتان في عمق الوعي الجماعي الغربي، الاستعماري. هذا تحديداً ما استدعى منه الخوض في تاريخ أوروبا بحثاً عن جذور هذه المعاداة والكراهية. وقد أعادها ـــ كما أسلفنا ـــ إلى الصراع على وراثة الإمبراطورية الرومانية، متذكرين أن شارلمان أعلن نفسه إمبراطوراً على الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة. أما المسيحية الشرقية الأقدم، التي حمت الديانة الجديدة، فلم تعترف به، وإن لم تنكر يوماً بابا روما. هكذا يؤكد الكاتب أن معاداة روسيا لا تشبه معاداة بريطانيا في فرنسا، أو معاداة ألمانيا، بل هي أقرب إلى معاداة الاشكناز في أوروبا، شرقاً وغرباً، ومعاداة الإسلام المعاصرة. هذه المعاداة ليست مرتبطة بحدث تاريخي ما أو بأي تطور، بل هي أسلوب من أساليب تطويع أحداث ما وإجبارها على السير في بعد ذي قيم أحادية هي البربرية والاستبداد والتوسع، وما إلى ذلك من النعوت المخصصة لروسيا والإسلام. هناك جذور دينية لازمنية للروسيافوبيا كما يقول الكاتب، وقد ظهرت في قرون عدة، ولا تزال تطل برأسها بين الحين والآخر. فما إن تخفضه هنا، حتى يظهر هناك، وما إلى ذلك. تستحوذ الروسيافوبيا على عامل جغراسياسي (جغرافي-سياسي). هنا، يضيف الكاتب: «إنها قادرة على اتخاذ أشكال مختلفة (PROTEAN): متعددة الوجوه والأشكال وعابرة للثقافات وتعددية الإثنية وعابرة للتاريخ، لكنها مرتبطة دوماً، إما بالكنيسة الكاثوليكية أو بالكنيسة البروتستنتية». يصرّ الكاتب أنه على الغرب أن ينظر في المرآة، خصوصاً عندما يدين روسيا أو قادتها بجرائم، من دون تبرئة الأخيرين. فقيام الأوروبيين بترحيل الأفارقة عبيداً إلى العالم الجديد، وإبادة نحو مئة مليون من سكان أميركا الأصليين والقضاء على حضارتهم، يسحب منهم أي مؤهل لإدانة الغير بأعمال مماثلة. صحيح أن الامبراطورية الروسية لم تُبنَ بالزهور، لكن الغرب الاستعماري لم ينشر الخيرات في المستعمرات، بل نهبها وأباد شعوباً وحضارات عريقة. ألم يعترف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لقاء صحافي حديث بأن دولته مسؤولة عن كثير من مشاكل العالم؟! بل وجب التذكير بأن روسيا هي الدولة الوحيدة التي انسحبت من أراضي الدول التي كانت تحت سيطرتها، من دون حروب، ولا حركات تحرر...

الأقسام الأكثر إمتاعاً هي التي يتناول فيها الكاتب، بالتفصيل المهم وغير الممل، جذور معاداة روسيا في القرن التاسع، وصولاً إلى تفاصيل الروسيافوبيا الفرنسية والبريطانية والألمانية، وانتهاءً بالروسيافوبيا الأميركية التي اندلعت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ويلاحظ المرء أنه كلما ازدادت روسيا قوة وتعافياً، ارتفعت حمى الروسيافوبيا في الغرب الاستعماري لتتاخم حدود الجنون المنفلت العقال.

علينا ألا ننسى أن وسائل التضليل الغربية الاستعمارية تستعمل أقبح النعوت بحق روسيا والروس والرئيس بوتين. فروسيا، في منظورهم، بلاد متخلفة، يتسم حكامها بالوحشية والاستبداد، والروس هم شعب بليد وهمجي ومتخلف وغير قابل للتطور. ولذلك لا يعثر المرء في روسيا على أي تقدم علمي، وروسيا بلاد تحكمها مافيا مشكلة من مجموعة من الأوليغارش، وما إلى ذلك من مصطلحات الكراهية. بالمناسبة، فإن المصطلح «روسيافوبيا» اجترحه الشاعر فيودور تيوتشيف، المغرم بالسلافية في عام 1867، ليتبين من رسالته إلى ابنته بأن أوائل الروسيافوبيا كانوا من الروس!

يعرّف الكاتب الروسيافوبيا بأنها طيف من المشاعر السلبية المتباينة، والبغض والخوف والإعراض والسخرية والتحامل ضد روسيا والروس والثقافة الروسية. لكنها ليست مجموعة من المشاعر والأحاسيس فقط. إنها أيضاً، وفي المقام الأول، تعبير عن ميزان حساسية قِوَى. هي ليست حكم سلبي فقط، وليست مجموعة من الكليشيهات والإجحاف فحسب، وإنما أيضاً انحياز قصدي بهدف التقليل من قيمة الآخر مقارنة بالذات. من هذا المنظور، فإن الروسيافوبيا عنصرية مكشوفة هدفها الإنقاص من قيمة الآخر بهدف السيطرة عليه والتحكم به، وهذا تحديداً ما يجعلها ظاهرة غربية إذ لا نعثر على أثر لها في الشرق أو في الجنوب. وهذا يتطابق مع وصف إدوارد سعيد الاستشراق، دوماً وفق الكاتب.

إن استراتيجية خطاب الروسيافوبيا ــ وفق الكاتب ـــ هي توفير مادة متكاملة قابلة للتعديل على نحو مستمر، محنكة على نحو كاف للأكاديميين بما يمنحهم المقدرة على التنظير، لكنها في الوقت نفسه رائجة لـ «صحافيي الدعارة» التواقين لنشرها بين كل من لديه رغبة في اكتسابها.

أما عن جذور الروسيافوبيا، فإن الكاتب يؤكد أن مسؤولية الصدع الديني بين بيزنطة وروما تقع على الغرب؛ مذكراً في الوقت نفسه أن الطرف الأول لم يصف نفسه يوماً بأنه بيزنطي، وأن هذا التعريف اختراع غربي هدفه التشهير بالإمبراطورية الرومانية الشرقية، كما كانت تعرف نفسها، وأهلها كانوا يعرفون أنفسهم بأنهم روم (ROMAIOS). ومن هنا الإشارة إليهم بأنهم الروم في القرآن وفي كتابات الإخباريين العرب. أحد أسباب ذلك عدم قبول الأخيرة الأخذ بالأبجدية اللاتينية والإصرار على الاحتفاظ بالأبجدية الكيريلية؛ متناسين أن ألمانيا كانت تستخدم الأبجدية الغوطية حتى مطلع خمسينيات القرن الماضي.

أخيراً أود أن أعرض تالياً وإن على نحو مختصر ومكثف للغاية، جذور الروسيافوبيا الفرنسية والبريطانية والألمانية، وفق ما وردت في المؤلف.

في ما يخص الروسيافوبيا الفرنسية، يلاحظ الكاتب أن بعض الفلاسفة مثل ليبنتز وفولتير، أعجبوا بإصلاحات القيصر الروسي بطرس الأكبر. لكن ثمة رحالة لاهوتيون ودبلوماسيون مسؤولون عن نشر مغالطات عن روسيا وشعبها، تلقفها بعض الفلاسفة واستخدموها قاعدة لنشر الروسيافوبيا الخاصة بهم. على العكس من فولتير، استعمل مونتسكيو روسيا مثالاً للبرهان على نظريته الفلسفية، التي عرضها الكاتب بالتفصيل، وهو يعده أباً لكليشيهات معاداة البرجوازية الليبرالية لروسيا. والأمر ذاته ينطبق على جان جاك روسو وديدرو وألكسي دو توكفيل وبارون أستولف دو كوستين (1843) والأكاديميين الأخوين بول وأناتول لوروي-بوليو.... وقد ولد مصطلح الاستبداد الشرقي في فرنسا.

أما بعض أبطال الروسيافوبيا البريطانية، المذكورين في المؤلف، فهم رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون والضابط آرثر كونللي صاحب مصطلح «اللعبة الكبرى»، والكاتب روديارد كبلينغ وجورج ستوكَر شقيق برام ستوكر، صاحب المؤلف الشهير «دراكولا» الذي اقتبس عنه فرانسيس فورد كوبولا فيلمه الهوليوودي عام 1992 (دراكولا هو روسيا)، وحتى الملكة فكتوريا التي هددت بتنازلها عن العرش في حال تمكنت روسيا من السيطرة على اسطنبول/ القسطنطينية، ورئيس الوزراء بنيامين دزرائيلي (1804-1881) والرحالة أرمينيوس فمبيري. يستيعن الكاتب على نحو عابر بكتابات جمال الدين الأفغاني، إضافة إلى كتابات العالم والسياسي اللبناني جورج قرم عن بعض القضايا ذات الصلة.

أخيراً يذكر الكاتب بعض الألمان الذين مهدوا للروسيافوبيا، وإن على نحو غير مباشر، أي عبر اختلاق الألمنة، من الرومانسيين ليسينغ (1729-1781)، إلى القس هردر (1744-1803)، وغوته (1748-1832)، وشيلر (1759-1805) صاحب «العظمة الألمانية»، وفيشته (1762-1814)، وهيغل (1770-1831) وماكس فيبر... يضاف إليهم فريدريش ماينيكي (1862-1954) وهانز ديلبروك، وتيودور شيمان وبول رورباخ وفريدرِش راتزل (1844-1904) الذي صاغ المبدأ النازي «المجال الحيوي». ننهي عرضنا هذا بتأكيد أهمية الكتاب الذي يبلغ حجمه 500 صفحة، ذلك أن العرض لا يمكنه تغطية كافة الموضوعات التي تناولها بالعرض والبحث.

غي ميتان مشرّحاً جذور «الروسيافوبيا»