الطريقة الأفضل لصنع هذا الأمر تكون من خلال السياسة المالية، التي وحدها ستكون قادرة على تقديم الدعم المالي، المباشر وغير المباشر، بشكل محدّد إلى قطاعات تصنفها الدولة مؤهلة لتحقيق أهداف مبنية على خطط مدروسة. بذلك فقط، نضمن ألا تذهب الموارد نحو القطاعات التي تبحث عن الربح السريع، وهي تكون في العادة قطاعات ريعية.

في الواقع، لا تُترجم السياسة المالية فقط من خلال الإنفاق، أو التمويل المباشر، بل من الممكن أيضاً تطبيقها من خلال السياسة الضريبية، وهي وسيلة غير مباشرة لدعم القطاعات، إذ من الممكن أن تقوم الدولة بإعفاء بعض القطاعات من الضرائب، أو تقديم خفوضات ضريبية، ما يسهم في زيادة معدلات الأرباح الصافية وبالتالي تحفيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة.

ومن الطبيعي أن السياسات المالية الموجّهة، يجب أن يسبقها التخطيط الاقتصادي - السياسي، الذي يسهم في تحديد القطاعات التي يجب أن تدعمها السياسات، وهذا من خلال اختيار قطاعات تعطي أعلى مردود مالي واقتصادي واجتماعي مقارنة مع الإنفاق، المباشر منه وغير المباشر. والمردود لا يُقاس فقط على مستوى الأموال التي يدرّها القطاع فقط، على أهميتها، بل أيضاً على المردود الاقتصادي الذي يقدّمه القطاع، من زيادات في حجم الوظائف والتشجيع على الاستثمار، وحتى استبدال الاستيراد حيث يقوم القطاع بالحدّ من خروج العملات الصعبة التي كانت تُستخدم لاستيراد السلع التي باتت منتجة محلياً. لكن كل ذلك يتطلب وعياً سياسياً وقراراً مركزياً لا يبدو متوافراً لغاية الآن.

عملياً، تهدف السياسة المالية إلى دعم القطاعات بعد تحديدها على أساس أن الاستثمار فيها يحقق الجدوى الاقتصادية الأعلى. والاستثمار عبر السياسة المالية يؤتي ثماره بالفعل على القطاعات بحسب الدراسات. وبحسب ورقة صادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان «السياسة المالية والنموّ طويل الأمد»، فإنه على المستوى الجزئي للاقتصاد، يمكن للسياسات الضريبية والإنفاق أن يعزّزا نموّ القطاعات عن طريق زيادة حوافز العمل والاستثمار، وتعزيز تراكم رأس المال البشري، وتعزيز عوامل الإنتاج الإجمالية. على سبيل المثال، يمكن للاستثمار العام الفعال في البنى التحتية أن يعزز إنتاجية جميع الشركات والصناعات، ويمكن لإصلاح ضرائب الدخل الرأسمالي أن يشجع الاستثمار الخاص. واللافت هنا، أن الصندوق يقول ذلك وهو مؤسّسة نيوليبرالية تدعو إلى تقليص دور الدولة إلى أقل قدر ممكن. لكن أصل المسألة أن تدخّل الدولة وتوجيه التمويل والدعم عبرها يمكن أن يحقق دفعة كبيرة للقطاعات الاقتصادية. حتى ولو كان المسار العالمي في العقود الأخيرة ينتصر لتغليب السياسة النقدية على السياسة المالية، بحجّة تقليص دور الدولة «الذي يساهم في ضرب القطاع الخاص»، إلا أن هذا المسار بدأ يتراجع بعض الشيء خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، وقد تحفّز هذا المسار مع الأزمات المتتالية التي واجهتها الاقتصادات منذ بداية جائحة كورونا.

بالإضافة إلى الاستثمار في البنى التحتية والتمويل المباشر للقطاعات، والتسهيلات الضريبية، يمكن للسياسة المالية أن تلعب دوراً من ناحية أخرى. فبحسب صندوق النقد الدولي إن أحد أهم القنوات لتعزيز الإنتاجية هو من خلال دفع الدولة نحو تحقيق التقدّم التكنولوجي. وهي إحدى الحجج الأساسية لتدخّل الدولة بشكل مباشر في السوق. ومن هنا يمكن للحكومات أن تقدم على الإنفاق على البحث والتطوير بشكل مباشر، أو عبر تقديم حوافز ضريبية تشجّع الإنفاق الخاص على البحث والتطوير. وبالطبع هذا الأمر يحتاج إلى إنفاق متكامل ليس فقط على البحث والتطوير، بل أيضاً على البنى التحتية التي من الممكن أن تسهّل هذا الأمر. فمن الطبيعي أن تطوير التكنولوجيا يحتاج مثلاً إلى وجود الكهرباء بشكل مستمر، وهو ما يحتاج إلى الاستثمار في قطاع الكهرباء. كما يمكن للاستثمار في قطاع التعليم أن يساهم في تقدّم مجالات البحث والتطوير.

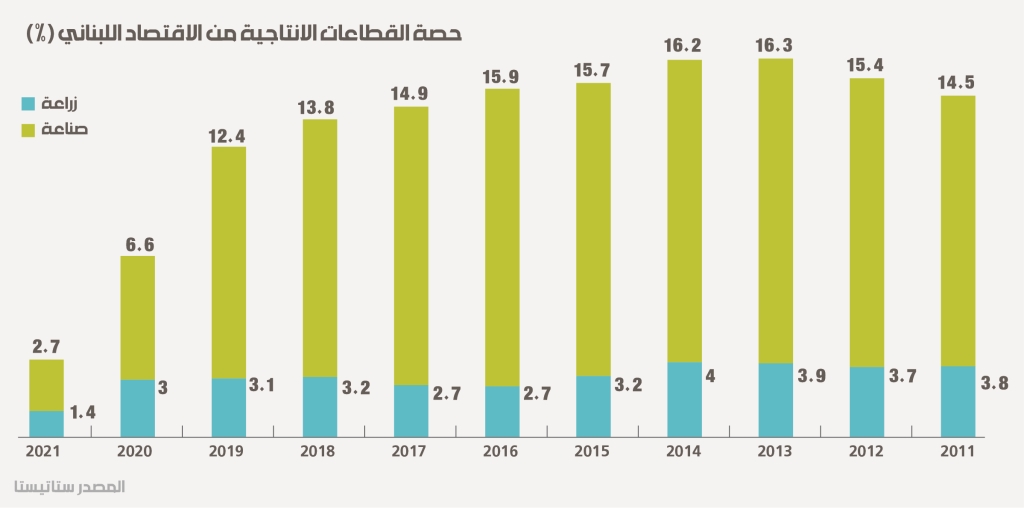

من البديهي أن تقوم الدولة اللبنانية بتنمية القطاعات المنتجة بهدف تعديل خفض حدّة انعدام التوازن التاريخي بين الواردات والصادرات

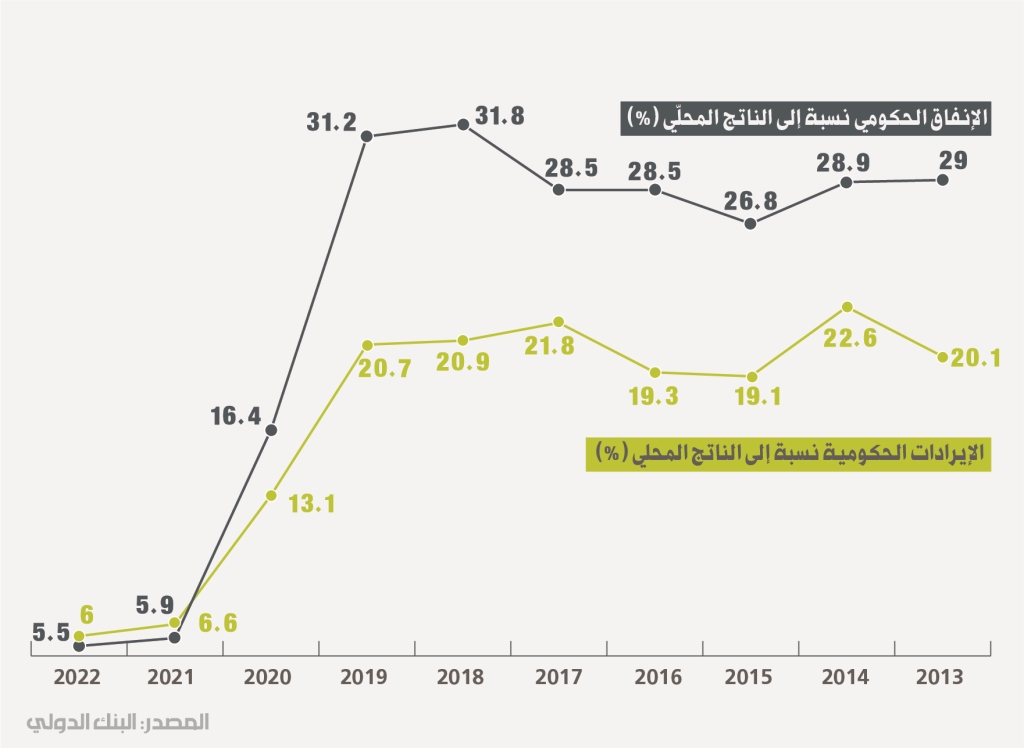

مع ذلك كله، تبقى المشكلة الأساسية كامنة في إمكانية توفير الدولة التمويل لتستطيع أن تبدأ بتخصيص الدعم للقطاعات. هناك احتمالات مستقبلية مفتوحة، خصوصاً منها الاحتمال المرتفع لوجود الغاز في البحر اللبناني. لكن في الوقت الحالي قد تكون التعديلات الضريبية الجذرية مصدراً أساسياً للدخل، بشكل خاص الضرائب على الأرباح، التي تُعتبر ضرائب تنازلية تصيب جميع الأرباح بشكل أفقي. كما أن الضريبة على الثروة، التي طرحها صندوق النقد نفسه، يمكن أن تكون مصدراً أساسياً للتمويل.

في السابق لم تكن السياسة المالية في لبنان، إن وُجدت، هادفة إلى تنمية القطاعات، بل إن ما اتّبع في نهاية التسعينيات، كان الهدف منه جلب الإيرادات من الضرائب على الدخل والاستهلاك. إلا أن مصرف لبنان كان هو من قام بالتمويل الموجّه في الاقتصاد اللبناني، كما كان هو المسؤول عن السياسة النقدية. لذلك كان توجهه يصبّ نحو تغذية قطاعات غير منتجة، مثل قطاع البناء الذي دعمه عبر قنوات عدّة من خلال إقراض المطوّرين العقاريين، وبالتالي تغذية جانب العرض، وتغذية جانب الطلب من خلال سياسة منح قروض الإسكان المدعومة. لكن الوضع اليوم اختلف عن تلك الحقبة، إذ إن مصرف لبنان لم يعد قادراً على فرض أي توجهات في السياسة الاقتصادية بسبب فقدانه للموارد المالية. هذا تطور جعل المسؤولية تقع اليوم على السياسة المالية المرجوة، التي تُسأل عنها الحكومة، لإعادة توجيه الموارد إلى الأماكن التي تراها مناسبة لإعادة ازدهار الاقتصاد.