طبقة الغيلان

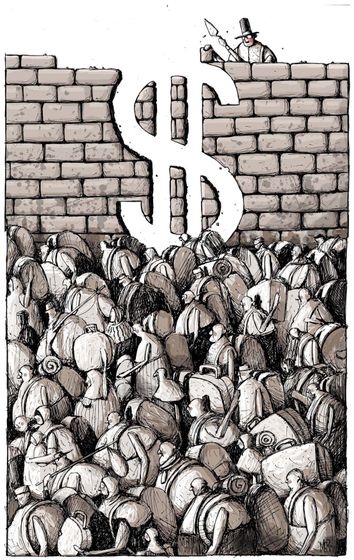

تَركّز معظم الدخل القومي في يد حفنة من أغنى الأثرياء يمكن أن يفسر حقيقة دوام تمتّع لبنان بمتوسط دخل فردي مرتفع. فقدرة الشعب والبلاد على الصمود في وجه مختلف الصدمات الاقتصادية على مدى سنين طويلة دائماً كانت فكرة غريبة وغير مفسّرة بالكامل، وهي ظاهرة لا يمكن فهمها إلّا بملاحظة انعكاسات مؤشّر اللامساواة، والتنبه إلى العلاقة الوطيدة الجامعة بين من هم في سدّة الحكم وبين كبار المالكين والمستثمرين الأثرياء (على مستوى الأفضلية والشراكة الحاسمة في صياغة السياسات). فالطبقة الحاكمة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفئة الأثرياء (إن لم تكن هي نفسها)، عملت على الدوام على تمرير وإقرار قوانين تخدم مصالحها، ورفضت قوانين أخرى تهدّد نخبويتها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، النظام الضريبي العاجز في لبنان الذي يفرض ضرائب غير مباشرة على كلّ الشعب من دون مراعاة تفاوت الدخل والأرباح بشكل تصاعدي. وهذا النظام ليس فقط غير فاعل، بل هو يقوّض قدرة البلاد المالية ويحرمها من إيرادات ضريبية مهولة. إنّ الإيرادات الضريبية في لبنان لا تتعدّى 15% من الناتج المحلي مقارنة مع 25% في الولايات المتحدة و34% في دول مجلس التعاون الاقتصادي OECD. لذا، ليس مستغرباً أن تتدنّى فرص الاستجابة لاحتياجات الرعاية العامة، وتنكفئ القدرة على تطبيق السياسات الاجتماعية، وتنعدم أي رؤية تتعلّق بإعادة توزيع الموارد الاقتصادية بصورة عادلة.

82 %

هي نسبة الذين يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد في لبنان في عام 2021 مقارنة مع 42% في عام 2019 وهذا يعني أن الطبقى الوسطى قد تلاشت فعليّاً

هكذا، يمكننا الشروع في النقاش في الخلفيات التي تتحكّم بطريقة استجابة الطبقة الحاكمة للأزمة الراهنة. النقطة الرئيسية تتمحور هنا حول ثروة الأثرياء والنخب السياسية الحاكمة، وما جمعوه خلال عقود من انتهاجهم لسياسات مالية ونقدية رُسمت لخدمة مصالحهم حصراً. وحتى بعد وقوع الأزمة، لم تفكر هذه الطبقة ورعاياها في كيفية الخروج بأقل خسائر ممكنة، بل بكيفية زيادة حجم ثروتها والاستفادة القصوى من مفاصل الأزمة لمواصلة مراكمة الأرباح غير المشروعة من خلال تعمّد إقرار سياسات تفاقمُ من تدهور قيمة الليرة وتقضي على ما تبقّى من القدرة الشرائية للأجور وتعزّزُ نسب التضخم المفرطة.

السياسات النقدية لحماية مَن؟

في معرض الحديث عن التضخّم، يمكن استحضار الكثير من آثاره السلبية التي تؤدّي في نهاية المطاف إلى شرخٍ عميق بين مختلف الطبقات الاجتماعية. وقد نوقش تأثير التضخم على اللامساواة في العديد من الأوراق البحثية، واستُدِلَّ على ذلك ببيانات تجريبية مستقاة من تجارب مختلف الدول، حتى تأكّد وجود علاقة متينة بين الظاهرتين (أي التضخّم وانعدام المساواة).

يمكن إيضاح هذه العلاقة أكثر عند الأخذ في الاعتبار حجم المعروض النقدي «الجديد» الناتج عن عملية طباعة العملة، وكيفية توزّعه في المجتمع. بعبارة أخرى، هناك تغيّر في الأسعار ناتج في الحقيقة من التغيّر في القاعدة النقدية، وليس نتيجة التغيّر في كمية العرض وحجم الطلب، إذ إنّ العرض النقدي الجديد الموزّع توزيعاً غير متساوٍ، يسبّب آثاراً توزيعية سيئة هي بمثابة ضريبةٍ تعاقِبُ آخرَ من يصل إليه المال الجديد. فالنقود حديثة الطباعة، لا تدخل الاقتصاد بطريقة موحّدة ولا تؤثّر على الجميع بالنسق ذاته.

في الواقع، يتم توزيع العرض النقدي بشكل متفاوت وعبر قنوات معيّنة يستفيد منها المقرّبون من صانعي السياسة النقدية (المصرف المركزي والسلطة الحاكمة ومن حولهما) حصراً. هذا تحديداً ما يُعرف بـ«تأثير كانتييون» (Cantillon Effect)، نسبةً إلى بحوث المصرفي الإيرلندي ريتشارد كانتييون (عاش في القرن الثامن عشر الميلادي). فقد لاحظ كانتييون أن القرب من دائرة السلطة والأثرياء يزيد من قدرة الفرد على امتلاك المال المنتج حديثاً، فيحصل بالتالي على فرصة الاستفادة من الأسعار السابقة والاستحواذ على أصول قيّمة أخرى عبر «مالٍ جديد». هذا ما يطلق عليه كانتييون «المال غير المحايد» (non-neutral money). وكلّما كان الفرد بعيداً عن أصحاب السلطة والمال، تأخر وصول «المال الجديد غير المحايد» إليه وتعذّر عليه صرفه قبل ارتفاع الأسعار. ويصبح البعيدون عن دوائر السلطة، أو حلقة السلطة والأثرياء، مضطرين بالفعل إلى دفع أسعار أعلى (من دخلهم المنخفض أصلاً) بفعل الزيادة المسبقة في الإنفاق النقدي لمن استخدم «الأموال الجديدة» أوّلاً.

حتى بعد وقوع الأزمة لم تفكر طبقة الأثرياء والنخب السياسية الحاكمة ورعاياها في الخروج بأقل الخسائر بل بزيادة حجم ثروتها والاستفادة القصوى من مفاصل الأزمة

«تأثير كانتييون» يفسّر التوسّع غير المتكافئ في مقدار المال المنتج حديثاً عبر عملية طباعة النقود، وهو ما لا يتمّ توزيعه بطريقة متساوية أو في وقت واحد على جميع السكان.

نظرية كانتييون التي تعود إلى القرن الثامن عشر، جاءت في ظلّ وجود نظام سياسي تحكمه حفنة من رجال الأعمال الذين يسيطرون على المصارف ومناجم الفحم والذهب وغيرها من الأصول الثمينة، وهم أيضاً يتولون زمام الحكم في البلاد. ورغم الفرق الزمني الكبير، فإنّ ذلك لا يختلف كثيراً عن حالة طبقة «المليارديرية» المكوّنة من كبار التجار والمصرفيين ومالكي الثروات الضخمة في لبنان والذين يشغل بعضهم مناصب مهمة في الدولة. هؤلاء جميعهم يشكلون طبقة الـ 10% الأغنى في لبنان، وهم على علاقة وطيدة مع أصحاب السياسات المالية والنقدية المسؤولة عن التحكّم في الدخل. وغالباً ما رُسمت السياسات المالية من أجلهم. فقد خُفِّضت الضرائب على أرباحهم ومصادر دخلهم الريعية مقابل تركيزها على عاتق الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

كذلك، اليوم تَرسم السياسة النقدية ومن خلالها «الليرات الجديدة غير المحايدة» التي يتفنّن الحاكم بأمر مصرف لبنان، في تنسيق ألوانها وتصاميمها، لحماية مصالح الطبقة نفسها أيضاً، حتى وإن كان على حساب المجتمع بأكمله.

مَلهاة «الليرات الجديدة»

من المفهوم اليوم أن السياسة النقدية تقع على عاتق المصرف المركزي وهو من يسيطر على «مطبعة» الليرة، وبالتالي يتحكّم بإنتاج النقود وحجمها. في العادة، تعتمد البلدان على أرباح طباعة العملة كعائدات سهلة التحصيل لتمويل نفقاتها في سبيل دعم المجتمع. وأرباح طباعة العملة هي ببساطة: الفرق بين المبلغ الذي تتلقّاه البنوك المركزية على إصدار أموال جديدة، وبين كلفة طباعتها. وإن كانت عملية خلق النقود غير محبّذة، إلا أنّ العديد من البلدان تعتمد هذا الأسلوب لتحصيل أكثر من 28% من عائداتها، إلا أنها تعمل على متابعة مؤشرات التضخّم وكبحها عند اللزوم بالأساليب المناسبة. وفي ظل المحاسبة التقليدية للبنوك المركزية، تعدّ أي خسارة أو نقص في الأصول مقابل الالتزامات، قابلةً للتصحيح عبر أرباح سكّ العملة.

في هذا السياق أورد جون پلندر في مقال له في صحيفة (Financial Times) في تموز 2020، أن مصرف لبنان ينتهج محاسبيّاً، نهج «بلاد العجائب». فقراره بتسجيل أرباح سكّ العملة كرصيد في ميزانيّته العمومية ليس أمراً غريباً، وقد يحدث هذا في بنوك مركزية أخرى شرط ألّا تكون التزاماته مقوَّمة بالعملات الأجنبية. هنا تقع الإشكالية تحديداً، فالتزامات مصرف لبنان معظمها بالدولار، وأرباح طباعة العملة قد تحقّقت على حساب فقدان كارثي للثقة في الليرة والنظام المالي، بينما كان مصرف لبنان ومعه المصارف تتخلّص من ديونها المقوَّمة بالدولار عبر طبع «الليرات الجديدة». عملياً، خرجت، حتى الآن، من دون خسارة فلس واحد. وعلى الجهة الأخرى كانت الفئة المقرّبة من صانعي هذه السياسة، أوّل من استحصل على الأموال الجديدة (غير المحايدة دائماً)، وكانت هي من دفع بسعر الصرف صعوداً بسبب طلبها المتزايد على الدولار واستثماره في عقارات أو أصول أخرى أو تهريب كميات كبيرة منه خارج البلاد.

هنا يكمن وجه الاختلاف بين أداء المصرف المركزي والحكومات اللبنانية المتواطئة معه عن غيرها من الحكومات والبنوك المركزية حول العالم. فسياسة سكّ العملة لم تُستخدم يوماً لزيادة إيرادات الموازنة العامة، أو لدعم مشاريع اجتماعية من قبل الدولة، بل فضّل هؤلاء جني الإيرادات عبر سياسات وهندسات أخرى اجتهد فيها حاكم مصرف لبنان باعتباره صائنَ الليرة الوطنية وحاميها. والحقيقة التي بات الجميع يدركها، أنّها سياسات عَنَت بالفعل تخلّي المصرف المركزي عن مهمّته في حماية الليرة وانتقاله لحماية أموال الأغنياء والطبقة الحاكمة فقط. هؤلاء هم الذين يشكلون 1% من المودعين في المصارف اللبنانية ليس غير، ويملكون نحو 82 مليار دولار من مجمل الأموال المودعة في المصارف. وهم أنفسهم كانوا قد استحوذوا على أكثر من 55% من الدخل القومي. رغم ذلك، يحاولون السطو على ما تبقّى من الدخل المحلّي، وقد نجحوا إلى حدٍّ كبير في ذلك. فعملية خلق «الأموال الجديدة» لم تظهر إلّا لخدمة مصالح فئة الـ10% الأغنى التي لم تتعرّض أموالها في المصارف لأي نوع من قصّات الشعر رغم الفوائد الفاحشة التي راكمتها سابقاً. وأكثر من ذلك، يكشف الاقتصادي توفيق كسبار عن عمليات درج عليها مصرف لبنان لتنفيذ عمليات مبادلة منتظمة مع وزارة المالية لما يمتلكه من سندات خزينة بالليرة، بسندات بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) أصدرتها الوزارة (بمعنى أنه تمّ خلق أموال جديدة بالعملات الأجنبية لا يملكها لبنان أصلاً). وهو ما يشكل مصدراً مهمّاً للأموال بالدولار بالنسبة إلى مصرف لبنان. بلغت قيمة هذه الأموال 17.5 مليار دولار حتى عام 2019. وبالتالي فإن الحكومة من خلال وزارة المال كانت تموّل مصرف لبنان بالدولار وليس العكس.

الحاجة إلى الضريبة التصاعديّة

لقد كان الدخل في البلاد يتسرّب على الدوام ليصبّ في النهاية لدى الفئة الأكثر ثراءً. هذه الفئة التي يتشكّل منها جزء من زعامات السلطة السياسية، هيّأت أرضيةً من الإجراءات التي تضمن لها بقاء قنوات تدفق الأموال من جميع طبقات المجتمع نحوها. حتى وصلت غالبية الشعب إلى شفا حفرة الهلاك. وأخيراً، قدّرت منظمة «إسكوا» أن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد في لبنان في عام 2021 تصل إلى 82% من السكان، بعد أن كانت تقارب 42% في عام 2019، أي أنّ الطبقى الوسطى قد تلاشت فعليّاً، وباتت غالبية الشعب من الفقراء. وأوضحت الدراسة أن الفقر المدقع متعدّد الأبعاد - أي حالة الحرمان التام في بُعدين أو كثر من أبعاد الفقر - أصبح يطاول 34% من السكان، وقد ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50% في بعض المناطق اللبنانية. مع الأخذ في الاعتبار أبعاد الفقر المتعلّقة بالصحة والتعليم والخدمات العامة.

هنا تظهر مجدّداً أهميّة الإصلاح الضريبي لكونه يلعب دوراً محوريّاً في هذه المرحلة. فالضرائب على القيمة المضافة والاستهلاك والرسوم الجمركية وغيرها ممّا يتم تحصيله عبر الوسطاء وتجار التجزئة، لا تميّز بين مستويات دخل الأفراد. لذا، تبرز اليوم ضرورة فرض ضريبة تصاعدية على الدخل والثروة ومختلف أنواع مداخيل رأس المال، وخصوصاً على الشطور العليا من المداخيل، من أجل تمويل عمليّات الإغاثة لباقي الطبقات المتدهورة. تشير التقديرات إلى أنّ 10% من الضريبة المفروضة على الأثرياء وأصحاب الثروات يمكن أن تؤمّن ما بين 2% و3% من الدخل القومي. هذه الإيرادات، بالحدّ الأدنى، قادرة على التخفيف من حدّة الأزمة وتبعاتها على الشرائح الفقيرة.