وفي هذه النقطة الأخيرة تكمن المفارقة اللبنانية الكبرى. فالإنتاج في لبنان يتلقّى حصصاً صغيرة وغير متناسبة من القيمة المضافة على الإنتاج عالمياً، لكن العمالة في الدورة الاقتصادية اللبنانية لم تكن رخيصة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2019 كان يضع لبنان ضمن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى، بينما يفتقر البلد إلى أيّ موارد طبيعية تُذكر ودورته الاقتصادية لا تركّز على إنتاج أي نوع من المواد الأولية.

هذه الثنائية، أي الدولة الهامشية ذات الدخل الفردي المتوسط، هي أحد الأسباب الرئيسَة للاختلالات في سوق العمل اللبنانية.

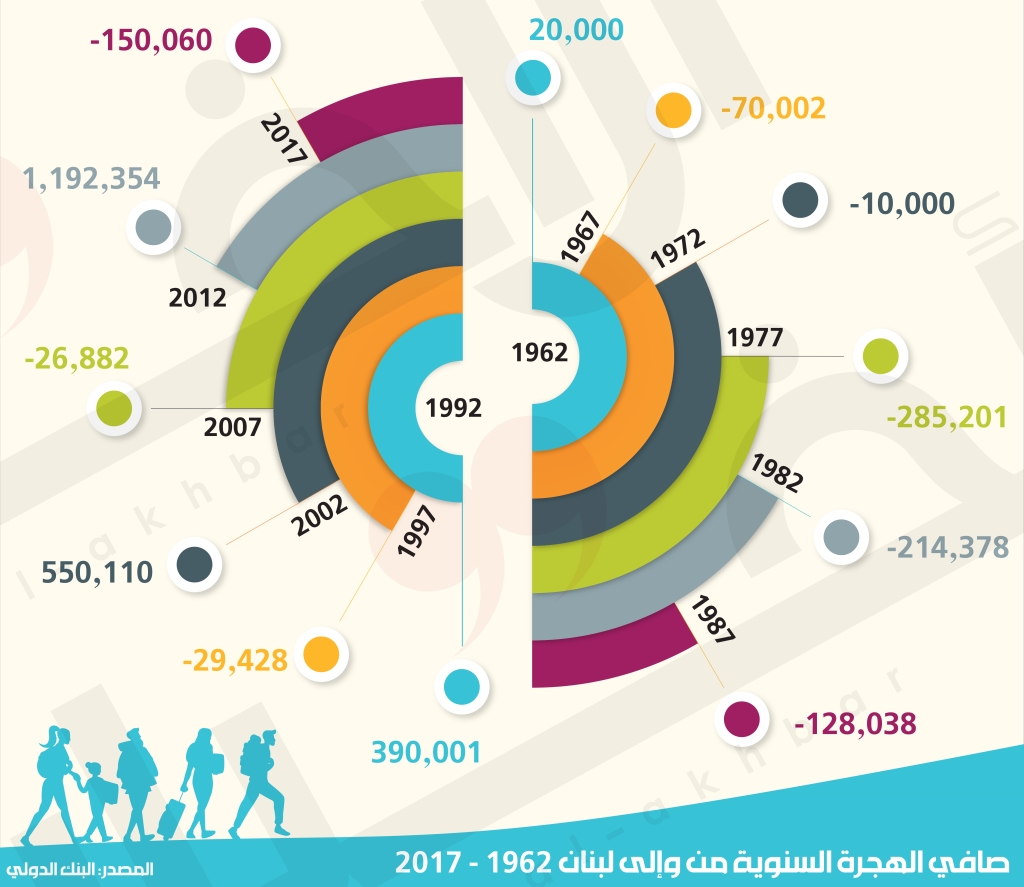

الهجرة هي الثمن

لم تكن هذه الحال دائماً. فبرغم أن لبنان كان دائماً بلداً هامشياً ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، إلا أن مستوى الدخل فيه لم يرتفع إلا بعد ترؤّس رفيق الحريري للحكومة عام 1992. عمد الحريري إلى رفع قيمة العملة اللبنانية بشكل تدريجي بين عامَي 1992 و1997، بالتزامن مع زيادة مستوى الدولرة ما أدّى إلى رفع مستوى الدخل والاستهلاك (راجع «عقد المقايضة الخاسرة: مستوى العيش مقابل الإنتاج»). تثبيت سعر صرف الليرة تمّ عبر الاستدانة واستعمال أموال المودعين. هذه الخطوة حوّلت لبنان إلى بؤرة استهلاك لا تُموَّل من خلال تصدير أي نوع من السلع المصنّعة أو الأولية أو أي موارد طبيعيّة. واجتذب لبنان الدولارات اللازمة عبر رفع أسعار الفائدة بمستويات أعلى بكثير من مستويات الفائدة العالمية ولمدّة طويلة جداً، أي إن مصرف لبنان بنى واحداً من أكبر مخططات «بونزي» الاحتيالية عبر التاريخ (مخطط بونزي هو مخطط احتيال هرمي).

كانت الهجرة المستمرّة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى اليوم، ثمناً أوّلياً لهذه السياسة. فبرغم رفع مستوى المعيشة، إلا أن تثبيت سعر الصرف المتزامن مع دولرة مرتفعة يعني تدمير الإنتاج المحلّي بشكل تدريجي، ما يؤدّي إلى تشوّهات في سوق العمل وتقلّص الحاجة إلى العمالة الماهرة وازدياد فرص العمل لليد العاملة غير الماهرة. هكذا، يكون الحل الوحيد أمام العمالة الماهرة الهجرة للحصول على دخل يوازي ما يفرضه مستوى الدخل المرتفع نسبياً في لبنان. عملياً تحوّل لبنان، الكيان الهامشي في منظومة الاقتصاد العالمي، إلى مورّد للعمالة الماهرة إلى دول الخليج وبعض الدول الأفريقية. وساهمت هذه العمالة الماهرة في رفد الكيان بالدولارات اللازمة لاستمراره في أداء وظيفته مع المحافظة على مستوى حياة مرتفع نسبة إلى المحيط. وقد حصلت عملية إحلال واستبدال لليد العاملة الماهرة بيد عاملة غير ماهرة أجنبية لتلبية الحاجات الجديدة في سوق العمل. بينما اختلفت أنماط التحصيل العلمي عند أجيال اللبنانيين بعد الحرب، فحصل انزياح نحو الدراسة الجامعية بشكل عام، ونحو الاختصاصات التي تلبّي حاجات القطاعات الخدماتية بشكل خاصّ.

انهيار الهرم

حين أعلنت جمعية المصارف إقفال جميع فروع المصارف على الأراضي اللبنانية، انتهى المخطط الاحتيالي اللبناني. تماماً كما حصل لكل مخطط «بونزي» احتيالي عبر التاريخ. فالثقة بأن أموالك موجودة وستعود لك بينما هي تدرّ أرباحاً في الوقت الحالي هي أساس نجاح أي مخطط «بونزي». ما فعلته جمعية المصارف هو كسر هذه الثقة. ومع الوقت تبيّن أن حجم الأموال التي تبخّرت إثر هذا المخطّط الاحتيالي يبلغ 83 مليار دولار أميركي.

إن لم تكن منخرطاً في مشروع «التوجه شرقاً» أو «الاستمرار غرباً»، فإن الهجرة ستؤمّن مستوى دخل موازياً لمستويات ما قبل الأزمة

ما علينا أن نفهمه، هو أن عودة سعر صرف الليرة اللبنانية إلى سابق عهده لن يتتمّ إلا إذا تأمّن وبشكل سريع، مبلغ ضخم يوازي جزءاً كبيراً من الكتلة المالية التي تبخّرت. ما يمكن تحصيله عبر صندوق النقد لن يكون إلا جرعة تحفظ ما تبقّى من قدرة المقيمين في لبنان على الاستهلاك، فأقصى ما يطمح إليه اللبنانيون اليوم هو الحصول على برنامج يؤمّن 10 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات. هذا المبلغ لا يكفي لدعم سعر صرف الليرة ليصل إلى المستوى الذي كان عليه سابقاً، ولا يكفي لإعادة ثقة المودعين بالمصارف. بكلام أوضح، ما يمكن تحصيله من برنامج صندوق النقد ليس كافياً لإعادة إحياء مخطط «بونزي» لبناني. ما يحتاجه إليه المخطط، ليعود إلى الحياة، لا يمكن أن تقدّمه أي دولة راهناً في ظل وضع أسواق النفط وتأثيرات فيروس كورونا على الاقتصادات العالمية.

ببساطة، ما يعنيه ذلك، هو أن مستوى الدخل الذي اعتاد عليه المقيمون في الكيان اللبناني لن يعود. لا بل مستوى دخلهم مرشّح للتدهور أكثر وأكثر اعتماداً على مسار إدارة الانهيار. واليوم سيكون من تبقّى في لبنان من اليد العاملة الماهرة (وهم يشكّلون العمود الفقري للطبقة الوسطى) أكثر المتضرّرين من هذا الواقع. وسيكون الهمّ الأساسي لهذه الفئة هو الإجابة على السؤال المحوري: هل نهاجر أم ننتظر حتى يتحسّن الوضع؟

مشروعك يستحقّ التضحية؟

الإجابة تبدأ من مقاربة تحسّن الوضع. فهل هنالك فرصة ليعود مستوى الدخل إلى السابق؟ ثمة إجابة من ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول هو أنّ هذا غير ممكن في حال استمرار لبنان في لعب دوره ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، أي دولة هامشية مصدّرة لليد العاملة الماهرة. فالطريقة الوحيدة التي ارتفع فيها دخل المقيمين في لبنان ضمن هذا الدور كانت عبر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية ودولرة الاقتصاد، ودعمهما عبر مخطط «بونزي» احتيالي. من الاستحالة، اليوم، أو حتى بعد حين، إعادة إحياء المخطّط. حتى وإن كانت هناك قوى اقتصادية وسياسية واجتماعية منخرطة في مشروع يهدف إلى ضمان الحفاظ على وجود لبنان تحت مظلة منظومة الاقتصاد العالمي، وتعمل بكل ما أوتيت من قوّة وأدوات من أجل تحقيق الحد الأدنى من مشروعها.

الجزء الثاني يتعلق بالرهان على انتظام لبنان في منظومة عالمية قد تتشكّل وتنقله من دور «البلد الهامشي»، إلى دور «البلد شبه الهامشي»، مع ما يحمله هذا الانتقال من ارتفاع في حصّته من القيمة المضافة على الإنتاج وما سيتبعه من ارتفاع طبيعي لمستوى الدخل الفردي. لهذا المشروع أيضاً جبهة بدأت تتشكّل من بعض القوى السياسية، وجذور المشروع في طرح شعار «التوجه شرقاً». هذه الجبهة غير واضحة المعالم كليّاً بعد، ومشروعها لا يزال في المراحل الجنينيّة. علماً بأن مثل هذا المشروع محفوف بالمخاطر في حال اتّجه مسار الأمور دولياً إلى عدم حصول تغييرات في منظومة الاقتصاد العالمي أو عدم تشكّل منظومة أخرى. نجاح المشروع محلّياً في هذه الحالة يعني أن لبنان سيكون دولة هامشية ضمن منظومة عالمية وحيدة ومعزولاً عنها في الوقت نفسه.

الجزء الثالث من الإجابة: في ظل انتظار انتصار أحد المشروعين، وتحديد موقع الكيان في العالم، لن يطرأ أي تحوّل في مستوى الدخل للمقيمين في لبنان.

لذا، إن لم تكن منخرطاً في أحد المشروعين وعندك مصلحة مباشرة في البقاء في لبنان لتسهم في دفع مشروعك إلى الأمام، ستجد أن الإجابة سهلة جداً: الهجرة ستؤمّن مستوى دخل مناسباً وموازياً لمستوى ما قبل الأزمة، وستؤمن فرصة للترقّي الاجتماعي للأسرة عبر دولارات يرسلها المهاجر إليها دورياً.

أما المنخرطون في أحد المشروعين، فسيجدون أن الإجابة على سؤال الهجرة أصعب بالنسبة إليهم. فالبقاء يعني انخفاض مستوى معيشتهم (باستثناء أولئك الذين يحصلون على دخل بالدولار)، أي التضحية كثيراً من أجل مشروع، فتصبح المعادلة كم يؤمنون بالمشروع ليضحوا من أجله؟ وربما هذا السؤال الذي يليق بمئوية الكيان الأولى.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا