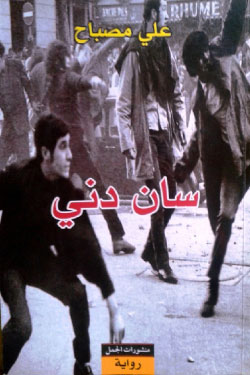

في قاع ضاحية «سان دني» الباريسية تنشأ حياة أخرى بوقائع متشابكة ومتناقضة بمشيئة التسكّع وروّاد الحانات والقوادين، لكننا ما أن ندخل فضاء الحي الجامعي بصحبة الراوي حتى تتبدّل صورة المدينة، وإذا بحياةٍ أخرى تمور بالصخب والمشاجرات والسجالات الساخنة لثوّار من مختلف الأصقاع، على خلفية انتماءات سياسية متضاربة. فها هنا نلتقي مريدي ماركس، وماو، ولينين، وانجلز، وغيفارا، والمهدي بن بركة، وجورج حبش، وغسان كنفاني، و«عيون ملتمعة ببريق الثورة التي على الأبواب»، ذلك أن مرجل الثورة العالمية كان يغلي بكامل طاقته، على هيئة ملصقات ومناشير ورايات.

سيجد الشاب التونسي نفسه في ردهات «جامعة السوربون» وسط حشود من مختلف أصقاع العالم، مدفوعاً بفكرة يقينية بأنه سيلتحم بحركة التاريخ، وأن تونس الغد على بعد خطوات من ثورةٍ مماثلة. كانت باريس ما بعد الاحتجاجات الطلابية شعلة كونية لكل الحركات الثورية في العالم، وها هي الفرصة أتت للانغماس بالشعارات الكبرى، والاجتماعات الحزبية، والنقد الذاتي، وحركات التحرّر. لكن هذا الصخب وضع بعض شخوص الرواية أمام ضياع آخر، ومحاكمات ذاتية، وحيرة الخطأ والصواب في هذا الطراز من حياة باريس الممزّقة بين فلاسفة وثوّار العصر، وباريس بارات سان دني المتعفّنة، والشغف بعلاقات حب لم تكن متاحة قبلاً، وترسّبات طفولة مقموعة، متجاهلين صفة «الانحرافات البورجوازية» التي يواجههم بها عتاة الثوريين المتزمتين لأفكارهم النظرية.

تلعب مقاهي باريس دوراً مؤثراً في إقحام الشخصيات بمناطق فكرية وفلسفية

يلجأ صاحب «حارة السفهاء» (2013) إلى بناء وحدات سردية متتالية في رسم بورتريهات لرفقاء المغامرة، بتقليب حيواتهم بالتسلسل، كمن يقلّب دفتراً قديماً، كاشفاً الجحيم الشخصي لكلٍ منهم على حدة، بالإضافة إلى شخصيات أخرى تتدخل في مصائر هؤلاء سلباً أو إيجاباً. كذلك ستلعب مقاهي باريس دوراً مؤثراً، في إقحام الشخصيات بمناطق فكرية وفلسفية أبعد غوراً، كما يفعل حسن أسير النظريات الجديدة، ولص الكتب، الذي لا يغادر طاولته في المقهى، وتالياً فإنه يعيش وهم لحظة لم يصنعها، وسوف يعيش الراوي حيرة النص الأصلي بما يحتويه من سير عمال مهاجرين ونساء وبطالة وعنف، من جهةٍ، وصخب إيديولوجيات وافدة، وأسماء لامعة، وأنبياء جدد مثل فيلهلم رايش، وهربرت ماركوز، وفالتر بنيامين، من جهةٍ ثانية. وإذا بنا حيال عتبة أخرى تغلق القوس على مخلفات تبشيريي حقبة السبعينات، وأوهام جيل كان على يقين بأنه سيحدث تغييراً جذرياً في بلاده. يروي أحد القادمين من تونس إلى باريس أن كل ما في البلاد يجري كما كان قبلاً، لا مظاهرات ولا احتجاجات ولا سلطة على وشك الاحتضار، على عكس ما كان يردده يساريو الاغتراب بيقين، عدا انهماك البشر بمعجزة طبيبة شعبية تدعى «صالحة»، تشفي كل الأمراض بالبصاق ولمس مكمن الألم، فيما تتقاطر الحشود إلى بيتها في إحدى القرى البعيدة بما يشبه المظاهرة. وستنشأ مبارزات بين مناصري ابن رشد، وابن عربي، وماركس وهيغل، وشوبنهاور، والفلسفة الصينية، في تسكّع طويل، ينتهي إلى شعر عمر الخيّام، وأبي نواس، وشبق الشوارع الخلفية. أفكار متضاربة تتبخّر في فضاء المقاهي، فيما تزداد حيواتهم قسوة. ستهرب جوزفين من العالم القذر الذي كبّلها به القوّاد رشيد، ثم تعود إليه، مفضّلة حياة الكافيار المؤقتة على حياة البؤس والتشرّد، وستستمر جميلة الجزائرية بدفاعها الشرس عن حقوق المرأة، وسينتهي علي إلى بيع البضائع المسروقة، ثم سيودع في السجن، وستشتد القطيعة بين الأصدقاء، وإذا بكل النظريات والأفكار والأحلام تُختم بالشمع الأحمر، بتأثير الأحقاد والكراهية والعداوة بين رفاق الأمس الذين شحذوا سكاكينهم في مواجهة بعضهم بعضاً بدلاً من مواجهة الخصوم. خيبة جماعية، وأحلام مجهضة، وصدامات عنيفة. هكذا يصحو عادل من غيبوبته الطويلة فجأة، ويقرّر العودة إلى تونس، بعد أن استهلك شوارع وحانات ومقاهي باريس، مثلما استهلكته طوال سبع سنوات، وقد وجد نفسه في «عراء أسئلة جديدة عنيدة وقاسية». سيعود إلى تونس لا يعرفها، لكنه، هذه المرّة، لن يلقي حذاءه في الماء، وسيردّد بثبات «على الثعبان أن يغيّر جلده بالكامل». نقرأ هذه الرواية بمزاج اللحظة الراهنة مرغمين، كأن أوهام جيل السبعينات بالتغيير والثورات، عادت مجدّداً، لكن بصيغة أخرى. سيغيب فلاسفة تلك الحقبة عن الصورة، وسيحضر بدلاً من أولئك، فيلسوف من طراز برنار هنري ليفي، وربما أبو بكر البغدادي، أو فقهاء طوائف، لمَ لا، أليس لكل «ربيع» مشتهى أيقوناته؟