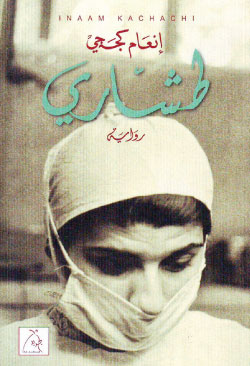

تنعى إنعام كجه جي (1952) في روايتها «طشّاري» («دار الجديد» ــــ بيروت) عراق الأمس، ذلك الفردوس المفقود، قبل أن تطحنه حروب الطوائف، وتفكك النسيج الاجتماعي في بلاد كانت جنّة لأهلها، وإذا بها تتحوّل تدريجاً إلى جحيم لا يطاق. إثر حوادث تفجير الكنائس هناك، تضطر الطبيبة الثمانينية ورديّة اسكندر إلى مغادرة بغداد نحو باريس على كرسي متحرّك. تنفض سجّادة العمر أمام ابنة شقيقها كي تكتب حكايتها في بلاد «ألف ويلة وويلة»، أو «أطلس الويلات». سوف تتفرّع الحكاية إلى بحث في الجذور، فنتعرّف إلى تلك العائلة التي هاجرت من الموصل إلى بغداد، فيما تجد الطبيبة الشابة نفسها في مدينة الديوانية كأول طبيبة عراقية تذهب إلى الأرياف، لكن ذكرياتها الحميمة سوف تتشكّل هناك بأقدار لم تضعها في الحسبان يوماً.

في الديوانية، تتعرّف إلى زميلها في المستشفى جرجس، وتوافق على الزواج به، لتمضي قسطاً كبيراً من حياتها في هذه المدينة محاطة بحبّ الأهالي، قبل أن تنتقل إلى بغداد، وتصبح عيادتها في العاصمة نقطة علّام لكل من زارها يوماً.

تتناسل حكايات صاحبة «الحفيدة الأمريكية» في رسم جدارية الفقدان والاغتراب والتشظي بين جغرافيات العالم، وهذا ما قادها إلى عنوان الرواية الذي قد يبدو ملتبساً للوهلة الأولى. لكن الراوية تشرح لابنها معنى «طشّاري» الذي اختارته عنواناً لمخطوط ديوان شعري لها، لم ينشر، كان قد وقع بيده بالمصادفة. تجيبه «تطشّروا مثل طلقة البندقية التي تتوزع في كل الاتجاهات. إنهم أهلي الذين تفرّقوا في بلاد العالم مثل الطلق الطشّاري». لعل هذا الشتات لا يمكن استرجاعه اليوم إلا عن طريق الحكاية وتدوينه لاحقاً. وإذا كانت الأم تسعى إلى لمّ شمل العائلة بالكتابة عنها، فإن الابن اسكندر يقوم بإنشاء «مقبرة إلكترونية» على شاشة الكمبيوتر، تضم قبور من رحلوا بين بغداد ومدن العالم، وبحجز قبور للأحياء إلى جوار الموتى. كأنّ العراقي المهاجر مهموم بمكان قبره أكثر من اهتمامه بما تبقى من حياته المشطورة بين ماضٍ سعيد رغم علله، وحاضر منذور لبلاد الاغتراب.

هكذا نتعرّف إلى حياة هندة ابنة وردية التي انتهى بها المقام، طبيبة في إحدى المدن الكندية النائية، بعد تهجيرها من بغداد إلى الأردن. ثم الابنة الثانية ياسمين التي تمّ شحنها مثل طرد بريدي إلى دبي للزواج بشخص بالكاد تعرفه، إثر تهديدها بالخطف على أيدي جماعة تكفيرية، لنصل إلى الابن برّاق الذي قاده التيه من دارفور إلى هاييتي ضمن بعثة للأمم المتحدة. أما ابنة شقيقها التي تروي وقائع هذه الرواية، فتعيش في باريس مع زوج اضطر إلى أن يعلّق شهادة الدكتوراه فوق مقلاة الفلافل في مطعم باريسي. ترثي الروائية العراقية، المقيمة في باريس، هواء بغداد قبل أن يلوثه الاحتلال واللصوص الجدد والمفخخات. في عراق اليوم «يغيب العقل وتحضر اللطميات»، وتالياً لا عزاء إلا بالذكريات التي تهطل في متن النص، على لسان ورديّة اسكندر.

ذلك أنّ روحها عالقة هناك بين بغداد والديوانية، بين مرضاها وجيرانها والعباءات السود، فهي تهمس لابنة شقيقها بعبارة مفصلية تختزل أهمية السيرة أو الحكي أو الاعتراف «هذا ياقوت عمري. إن حياتي من دونه هباء». بالحكي وحده، تخفف وردية من ثقل همومها وعمرها الممزّق بين أمكنة مختلفة، تحت وطأة الخراب الذي حاصرها في شيخوختها. هي سبق أن رفضت الهجرة إلى كندا، لكن حصاراً آخر أكثر فزعاً، أرغمها على اللجوء إلى باريس، وها هي تتأمل قبرها في المقبرة الإلكترونية كنوع من التعويض عن خسائر عمرها، في بلاد الاغتراب. ليس ما ترويه إنعام كجه جي حكاية طبيبة عراقية رائدة، إنما مدوّنة للتيه العراقي، إذ تُطَعّم نصها بالأمثال والموروثات الشعبية، بالإضافة إلى مفردات عامية تبدو سطوتها الوجدانية أقوى من الفصحى في التعبير عن الشجن العراقي. وتستعيد مقاطع من أغانٍ عراقية مشهورة لشحن الحكاية بما ينقصها من مجاز لوصف أحوال بلد منكوب «لا يلتقي الأقارب فيه إلا في الجنازات».

ستعلو نبرة الرثاء تدريجاً، في موازاة الدمار الذي أصاب البلاد بعد تحريرها من «الديكتاتور»، ويزداد ألم وردية اسكندر وهي ترى بلادها على الشاشة تنهار يوماً إثر يوم «لا تعرف أيّ ملّة تتبع، ومن هو ديكتاتور طائفتها. من يحميها ومن ينهبها. ترى في النشرات رعباً يومياً صار معتاداً، أعطنا دمنا كفاف يومنا». لا تنفصل رواية «طشّاري» عن الفضاء السردي الذي تعوم فيه إنعام كجه جي في روايتيها السابقتين «سواقي القلوب» (2005)، و«الحفيدة الأمريكية» (2008).

هي لم تغادر ندوب الوجه العراقي في شتاته وهجرته المعاكسة. تتشظى المحنة على هيئة انكسارات وخسائر وأحزان، ونبش في تفاصيل أشكال الوجع وطبقاته، مهما ابتعد شخوصها عن مسقط الرأس.

رغم أنه سبب الويلات والاقتلاع والموت، إلا أنّ هذا المكان المقدّس يحضر على الدوام، مثل تعويذة تحمي الأرواح من التلف

والنسيان.

إنعام كجه جي: مدوّنة التيه العراقي