في بيت بلند الحيدري في بغداد في عام 1959، سمعت مظفر يغني للمرة الأولى. فقبل أن يتوغل المساء في ليل ذلك اليوم إثر محاضرة لعلم الجمال، تحرك بلند ووافقه مظفر ولم أعارض أنا. بعد ساعة، كان المجلس قد التأم في بيت بلند؛ تعرفت إلى الطبيب الرسام قتيبة الشيخ نوري وزوجته الدكتورة سميرة والطبيب رافد صبحي أديب وناظم رمزي، وكان الرسام جواد سليم حديث الجميع، إلا أنا، فقد كنت حديث عهد بالأجواء الثقافية، ولكني كنت مستمعاً متطلعاً بلهفة إلى ما كان يقال. استنفد حديث الرسم أو اختُصر فانطلق مظفر يغني، ففوجئت بصوته ينطلق بالغناء على طبقة عالية فدوّى صوته، ومن دون أي مقدمات. كانت مادة الغناء موّالات من جنوب العراق كنت قد مررت عليها من دون اكتراث ولم أتمعّن في معانيها قبل تلك الجلسة. لا أذكر كيف بدأتُ أنا بالغناء، إنما هكذا وجدت نفسي أُغني وأجرُّهُم معي إلى عالم الغناء البدوي وألحظ عليهم الانتباه الشديد والتطلع المبتهج. وحين أتيتُ على بعض الأغاني المعروفة رافقني مظفر، وكان يداريني ويتبعني كي لا أتراجع عن الغناء. في تلك الليلة أيضاً ترسّخت بيني وبين مظفر علاقة غنائية، إذ كان أسلوب غنائه جديداً عليَّ ومثيراً لي. وربما في تلك الجلسة سمعت منه اسم المغني بول روبسن لأول مرة. أما هو فقد أنِسَ لألوان الغناء البدوي الذي قدمتُهُ ولم يستغرق وقتاً طويلاً في الجلسات اللاحقة حتى قبض على ناصية اللهجة البدوية وحفظ بعض النصوص الشعرية القصيرة. ما كان بلند في حينها جدياً في استماعه إلى الشعر أو الغناء البدوي، ولكنه كان يستلطف طريقتي في الأداء ويطلب مني دائماً أن أغني له نصاً من لون «النايل» يخاطب «التيل» أي أسلاك الهاتف الممتدة عبر الصحراء، قال إنه كان يحفظه منذ صباه:

«يا تيل يابو عمَدْ، إسرعْ وْجيبْ اخبارْ

فارقتُهم من جَهَلْ ، مدري ورايْ شصارْ»

تكررت تلك الليالي المثيرة لنا جميعاً، فقد وجدت فيهم قوماً أتعلم منهم كل لحظة شيئاً كنت أحتاج إليه وأبحث عنه، أما هم فربما وجدوا فيَّ كشخص قروي، جانباً إنسانياً وفنياً غريباً عن عالمهم المديني. المهم أنني كنت أشعر بالراحة وأجد الترحيب والودّ الصادق.

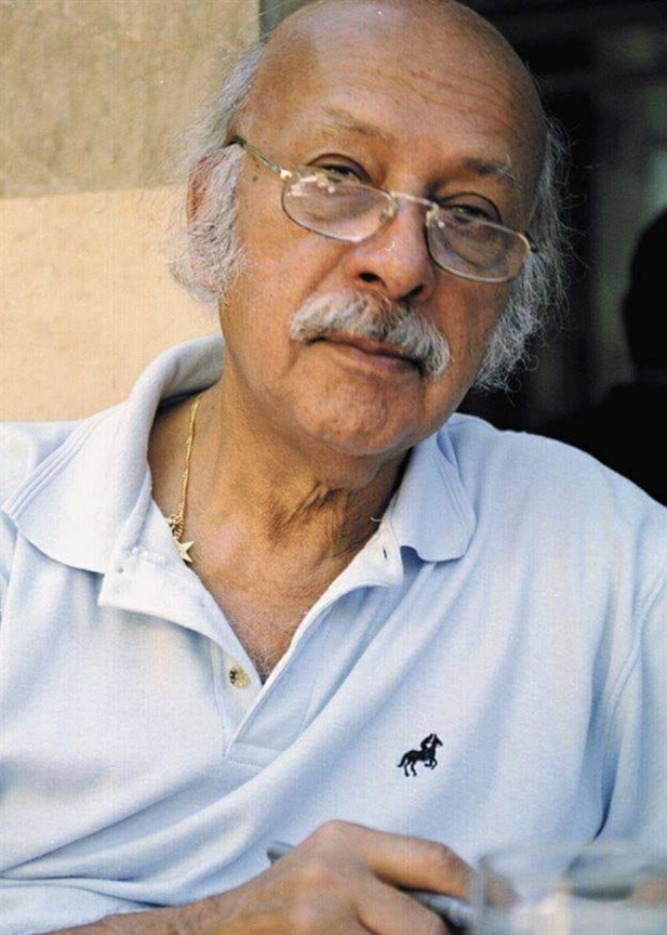

صرنا أنا ومظفر نغني سويةً كثنائي أو نتجاوب في الأداء، وكثيراً ما ندخل في أجواء ملحمية تتحول إلى شكل درامي يوهم السامع أن أوبرا عربية تولد في طيات تراثنا الغنائي المهمل. فكلانا يملك صوتاً قوياً مطواعاً لأداء ألوان الغناء العراقي الريفي والمَديني. وكلانا يمتلك ثقافة غنائية مناسبة. المهم أننا طوّرنا هذا الشكل الحواري شكلاً ومضموناً وخاصة أثناء وجودنا سوية في سجن النقرة، إذ كنا نقدم أمسيات للشعر والغناء مرة أو مرتين في الشهر في الأقل. كما كنا سوية في لجنة الأدب التي ضمّت عناصر معروفين على نطاق البلد، ما أعطاها زخماً ملحوظاً وأكسبها احترام السجناء. فرئيسها المحامي والشاعر المعروف ألفريد سمعان وأعضاؤها من الشعراء والقصّاصين والنقاد والفنانين المعروفين على نطاق العراق، بل وعلى نطاق الوطن العربي أبرزهم مظفر ويوسف الصائغ. لم تقتصر أعمال اللجنة على إقامة الأمسيات الأدبية، بل امتدت باتجاه المسرح الدرامي والفعّاليات الموسيقية والغنائية، وتوزعت المسؤوليات حسب الاختصاصات، فكان نصيبي تقديم الأمسيات التي تُعقد حول المواضيع التي ترتبط بحياة البدو والفلاحين وشؤون الزراعة انطلاقاً من علاقتي بالفولكلور وشعر البوادي والأرياف، ما أكسبني شعبية واسعة بين الفلاحين الذين كانوا يكوّنون نسبة عالية من السجناء. تركزت هذه الشعبية وزاد اتساعها بفعل الأمسيات الغنائية التي كنت أقدمها مع شاعر عملاق يحفظ الجميع قصائده الشعبية والفصحى ويحظى هو منهم بكل الحب والاحترام وهو مظفر النواب، ذلك الشخص المتعدّد المواهب: فهو مفكر كبير ومناضل صامد وشاعر فذّ. وهو رسام موهوب وكاتب مسرحي ومخرج فني. هل يكفي أن نقول هذا ونسكت؟ لا.. فهذا الإنسان الواسع القلب أثبت أيضاً أنه قائد قدير في أحلك الظروف وأعقد الأوقات. كل هذه المواهب العظيمة قطعته عن الوظائف الرسمية فظَلَّ، في الخمسين سنة الأخيرة من عمره منقطعاً لعالمه الواهب، وخصوصاً للشعر والرسم. قدّم مظفر عدداً لا يُحصى من الأمسيات الشعرية النوعية وقرأ فيها ما لا يُحصى من القصائد الجديدة التي حفظها الجمهور ومنعتها السلطات.

حقيقة أن بيت النواب كان مسرحاً فعلياً لطقوس الأحداث التاريخية المأساوية في استشهاد سيدنا الحسين وآل بيته، وما توحيه تلك الطقوس في نفوس الأطفال؛ بفعل الحركة الدرامية والنصوص الشعرية والإيقاعات الموسيقية، قد أثرت في إغناء خيال مظفر الطفل الموهوب ذي الحساسية الفنية العالية. تزامنت بدايات الموهبة الشعرية لدى مظفر مع نمو وازدياد الحركة السياسية في العراق في بداية الخمسينيات من القرن الماضي. وكانت لفترة الدراسة الجامعية في كلية الآداب ببغداد، نكهة خاصة في حياة مظفر الرسام، إذ كانت من الفترات الغنية بالنشاط الفني المنطلق إلى أبعد من الحدود الوطنية والقومية.

منزله كان مسرحاً فعلياً لطقوس الأحداث التاريخية المأساوية في استشهاد سيدنا الحسين وآل بيته

معترك الحياة العملية في خضم الأحداث السياسية هيّأ الفنان الأديب مظفر لكي يأخذ مكانه في الصفوف الأولى بين أبناء جيله، لكن الطاقة الشعرية المترقّبة بعثت أهم رسائلها عبر قصيدة الحب الشهيرة «الريل وحمد»، حين نشرتها مجلة «المثقف» عام 1959. هنا أفسح الرسم مكاناً للشعر، فتوالت القصائد التي أبهرت القرّاء بما قدمته لهم من لغة محكية رفيعة المستوى نقلت ما كان يدعى بالشعر الشعبي إلى مراحل أعلى وفرضت احترامه على محبّي الأدب والفن.

لا يمكن، لمن يتحدث عن مظفر أن يتجاهل سنوات التشريد والسجن، ففي قلب الصحراء الجنوبية في العراق وعلى مسامع السجّانين تجاوبت وهاد الهضبة النجدية مع صفاء صوت مظفر في قصائده الملحمية باللغة العربية الفصحى، تلك القصائد التي سجّلت أهم أحداث تلك الفترة الدامية من حياة العراق فكانت شاهداً على أن الشعر يتخطى حدود اللغات واللهجات.

عام 1969، رحل مظفر إلى بيروت واستقر هناك إلى أن بدأت الحرب الأهلية اللبنانية فراح يتنقل من بلد إلى آخر حتى استقرّ في ليبيا. ولكنه غيّر مقره إلى دمشق وظل لا يغادرها إلا ليعود إليها. هذه المرحلة الطويلة نسبياً قدّمت مظفر شاعراً عربياً يحفظ قصائده الشباب العربي الغاضب على الأوضاع السياسية السائدة في كل مكان. وهذه المرحلة أيضاً حدّدت موقفه وعيّنت مكانه في الأحداث السياسية العربية وقضية فلسطين محور هذه السياسة.

لا يمكن إغفال الجانب الإنساني العاطفي لدى هذا الشاعر؛ لأنه لم ينسَ يوماً أنه إنسان يملك قلباً عامراً وقادراً أن يحب بصدق وعمق، الأمر الذي مكّنه من الغور في نفوس المحبين والتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم ومسّ جراحاتهم بلغته الشفّافة وخياله المُحَلِّق.

وفوق هذا وذاك، فمظفر النواب شاعر لم يدركه شاعر عربي آخر من أبناء جيله في الوصول إلى المواطن العربي بهذه الشهرة المطلقة ومن غير التسويق الإعلامي الذي تتبناه الحكومات، بل بالرغم من منع دواوين شعره أن تباع في الأسواق.

*باحث ومطرب وأكاديمي عراقيّ