عنايته بالتجريب الشكلاني قادته إلى الهامش بالمقارنة مع مجايليه

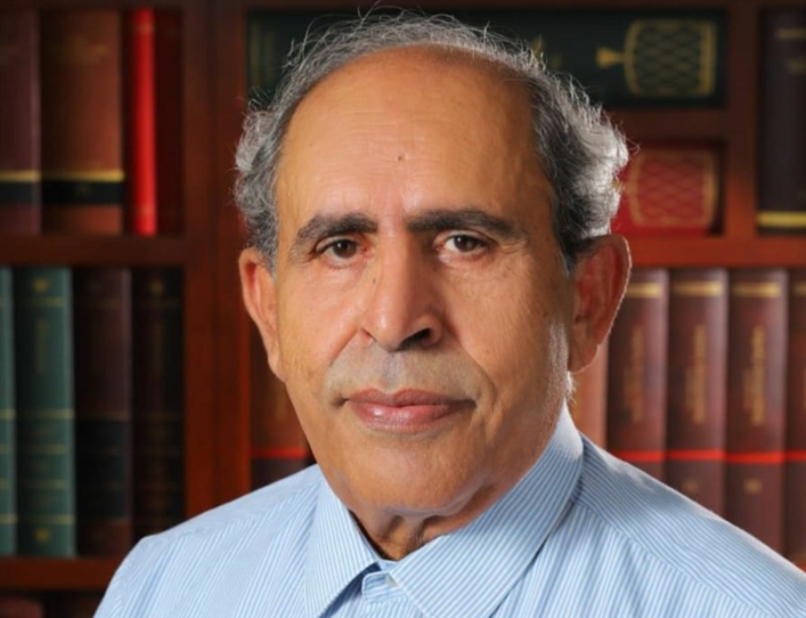

هذه النقلات الشعرية وضعت تجربة صاحب «لا أثق بطائر الوقواق» في منطقة بركانية متفجّرة بما هو لا متوقّع. على الأرجح، فإن عناية هذا الشاعر بالتجريب الشكلاني قادته إلى الظلّ والهامش بالمقارنة مع مجايليه من الشعراء الفلسطينيين، عدا انفجارات متباعدة أشعلت موقده لدى الحشود، كما في قصيدته «بالأخضر كفّنّاه» التي غنّاها مارسيل خليفة واختزل المسافة بها نحو الذائقة الجمعية. ولعل امتياز هذه التجربة يكمن في روحها الثورية، ليس لجهة المحتوى فحسب، إنما لجهة تثوير اللغة نفسها بوصفها الرافعة الأساسية لإقامة النصّ لا عبوره المؤقت. وتالياً فإن رهانه كان على الخصوبة في المقام الأول، والالتفات إلى المكوّنات الأصلية لكنعانيته في احتدامها التاريخي والملحمي والراهن باستخدامه معجماً ثرياً بالإحالات المعرفية والميثيولوجية، وبكيمياء تمزج الأسطوري والتشخيصي في فضاءٍ واحد «كنت أشاهد آثار أجدادي الكنعانيين ماثلة أمامي وكنت أسمع صهيل الجغرافيا وصهيل التاريخ يومياً» يقول. هذا الثراء المعرفي الشاسع ما بين الجذور الأولى والانكسارات اللاحقة لم يجهض الأمل لديه، إذ ما انفك يزيح الألغام عن «جنّة المنسيات» كي لا تتلوّث بعطب الفقدان، وتالياً فإن رعوياته الكنعانية، وفقاً لسردياته المحتدمة والعابرة للأنواع، ضرورة وجودية لإكمال المشهد في راهنه المضطرب، وإزاحة الغبار عن كتاب سلالة الأجداد كي لا يضيع في التيه. ولكن لماذا انكفأ اسم عزالدين المناصرة عن واجهة الشعر الفلسطيني على غرار محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد؟ هل لابتعاده عن المؤسسة الرسمية وعدم مهادنتها والهتاف باسمها، أم لاستغراقه في نبش الجذور والنأي عن مدائح المنبر، أم لانهماكه في العمل الأكاديمي؟ أسئلة معلّقة في ذمة التأريخ النقدي لشعر المقاومة الفلسطيني. مهما كانت الإجابة، فإنّ صاحب «لا سقف للسماء» اختطّ بوصلة خاصة به شعرياً أولاً، ونقدياً ثانياً، إذ انهمك في التنظير النقدي لقصيدة النثر كما في كتابه الأنطولوجي «إشكاليات قصيدة النثر» باحثاً في التسمية والتجنيس والتاريخ، بالإضافة إلى عنايته بأجناس إبداعية أخرى مثل السينما والتشكيل والأدب المقارن. حضور نوعي لطالما أجهضته ورشة نقّاد «المقاومة الملتبسة» وفقاً لتوصيفه لبعض رفاق الدرب، أولئك الذين شيّعوا «جنازة النص» أكثر مما أفسحوا الطريق للشعر الصافي والمستقلّ. غاب الشاعر المختلف وهو يردّد: «أنا عزالدين المناصرة/ سليل شجرة كنعان وحفيد البحر الميت/ قبطان سفن الزجاج المحمّلة بالحروف»

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا