مصر في المصيدة: المطلوب تعديل في شكل الاقتصاد السياسي

لم يوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر وانتشالها من الأزمة الاقتصادية التي تقع فيها رغم أنه قام بذلك مرتين عام 2016 وأثناء جائحة كورونا. هذه المرّة يبدو أن عون الصندوق سيتأخر حتى تحقيق شروط علنية معقّدة، وأخرى غير مكتوبة. فما بات واضحاً أن شروط الصندوق أصبحت تشمل السياسات الاقتصادية للدولة ومدى تدخّلها في الاقتصاد، وتقليص الامتيازات التي تحصل عليها الشركات التابعة للدولة. عملياً، المطلوب من الجيش أن يوقف استثماراته الاقتصادية وأن يفكّك غالبية ما لديه منهايمكن تلخيص المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد في مصر في هذه المرحلة بأنها تتمثّل باعتماده بشكل كبير على التدفقات الرأسمالية من الخارج. وهي استثمارات تأتي على شكل قروض أو استثمارات مالية مباشرة. تأتي حاجة مصر إلى هذه التدفقات، من اعتماد الاقتصاد المصري على الاستيراد، وضيق هوامش التصدير، وهذا ما يصيب الميزان التجاري بالعجز لصالح الدول المورّدة، فتتوّلد لدى الدولة الحاجة إلى العملات الأجنبية الصعبة لتأمين الحاجات الاستهلاكية المحلية.

بعد جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، خفّت التدفقات المالية إلى مصر بشكل كبير، ما أدّى إلى ارتفاع الضغوطات على احتياطات مصر من العملات الأجنبية. وتفاقمت هذه المشكلة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، التي نتج منها انسحاب المزيد من الاستثمارات والتوظيفات في الاقتصاد المصري، وبالتالي الخضوع لمزيد من الضغط على الاحتياطات. وأكثر ما ساهم في تأجيج المشكلة المصرية، هي السياسات النقدية الأميركية، إذ إنه مع قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة كأداة لمواجهة التسارع في ارتفاع معدلات التضخّم، هاجرت رؤوس الأموال حول العالم، سواء في دول متقدمة أخرى أو في دول نامية كمصر، إلى أميركا للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأميركية التي يُعدّ الاستثمار فيها من أدنى المخاطر العالمية. هكذا تعرّض الاقتصاد المصري لهجرة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية ما أسهم في المزيد من الضغوط على احتياطات مصر من العملات الأجنبية. كل هذه العوامل كانت سبباً مباشراً في انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى المستوى الذي وصل إليه. إلى جانب ذلك ارتفعت الأسعار المحلية بسبب عوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدّى إلى معدلات تضخّم مرتفعة جداً.

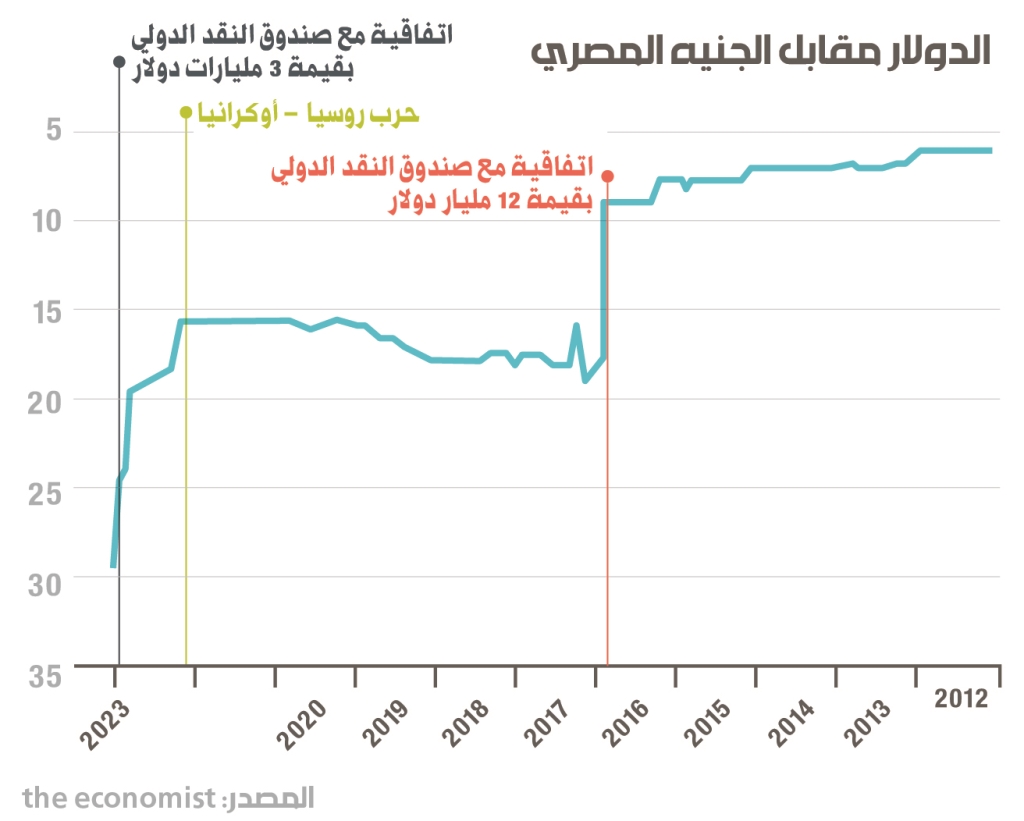

في هذا السياق، خسرت العملة المصرية جزءاً كبيراً من قيمتها. فمنذ آذار 2022 ارتفع سعر الدولار تجاه الجنيه المصري من 15 جنيهاً إلى نحو 18 جنيهاً بحلول آب 2022، واستمر بالارتفاع حتى بلغ أخيراً نحو 31 جنيهاً. عموماً، ربح الدولار نحو 100% من قيمته أمام الجنيه المصري خلال فترة لا تزيد عن السنة. وقد انعكس هذا الأمر على معدلات التضخّم في الأسواق المصرية. إذ بلغ في شهر شباط الأخير نحو 31% كنسبة سنوية، وهو أكبر معدل تضخّم منذ خمس سنوات ونصف. هذا الأمر أظهر الحاجة الملحّة للاقتصاد المصري للحصول على التمويل الأجنبي، ولذلك لجأت الحكومة المصرية إلى صندوق النقد في اتفاق وافق عليه الأخير في شهر كانون الأوّل من العام الماضي. إلا أن القرض الذي أُقر في هذا الاتفاق لم يكفِ حاجة الدولة المصرية، إذ بلغت قيمة القرض الذي منحه لها صندوق النقد نحو 3 مليارات دولار، وهو رقم لا يعادل 1% من الناتج المحلّي المصري.

في الواقع، لا تعتمد الحكومة المصرية على أموال الاتفاق المرتقب، بل يتركّز اعتمادها على ما تتمنى أن يأتي بعده. إذ تنتظر أن يكون مقدّمة لجذب الاستثمارات الخارجية. فالاتفاق السابق، في عام 2016، جذب تمويلاً واستثمارات خارجية كبيرة أبرزها خليجية. أما اليوم، فالحكومة تعوّل على المزيد من هذه الاستثمارات والقروض، إلا أنه لا يبدو أن هناك شهية خليجية للاستثمار في مصر. ويُلاحظ بوضوح أن الأموال التي كانت وجهتها مصر بعد عام 2016، أتت من أجل شراء بعض الأصول، مثل الأراضي، بأسعار زهيدة. أما الأموال الأخرى فقد كان سهلاً إخراجها عندما أصبحت الأمور الاقتصادية المحلية في مصر صعبة، خصوصاً في السنتين الأخيرتين الماضيتين.

الشروط المتزايدة

الاتفاق المصري مع صندوق النقد لم يقتصر على مبلغ 3 مليارات دولار، بل وعد الاقتصاد المصري بنحو 6 مليارات إضافية من مساهمين مختلفين، تأتي خلال عام 2023. إلا أن المشكلة التي تواجهها الحكومة المصرية اليوم هي الشروط الإضافية التي يفرضها الصندوق والمانحون الآخرون، على مصر مقابل الأموال الإضافية. فالشروط لم تعد تقنية، مثلما كانت عليه في عام 2016 حين طلب الصندوق من الحكومة المصرية خفض الدعم عن بعض السلع الأساسية، كالغذاء والمحروقات، بالإضافة إلى خفض عدد العاملين في القطاع العام، وتحرير سعر الصرف، وغيرها من الشروط «النموذجية» التي عادة ما يطلبها الصندوق.

فبحسب تقرير لمعهد «كلينغينديل»، فإن الصندوق، ومن خلفه الحكومات الغربية التي تمتلك سلطة كبيرة على قراره من خلال نظام الحصص القائم فيه، قد يُجبر الحكومة المصرية على إصلاحات بعنوان «مكافحة الفساد»، من خلال إجبارها على نشر معلومات الإنفاق العام بشكل «شفاف». وهو أمر فرضه الصندوق على الحكومة المصرية سابقاً خلال جائحة كورونا، إذ أُجبرت الحكومة على نشر جميع نفقاتها المتعلقة بكورونا وخطط المشتريات والعقود الممنوحة.

صندوق النقد الدولي يريد تفكيك ملكيات الجيش

وبحسب المعهد قام الصندوق بإجبار الحكومة على انتزاع وعد منها بإدراج الشركات المملوكة للدولة، وهي عملياً تابعة للجيش المصري، في قائمة المؤسسات الحكومية التي تنشر تقارير إنفاقها السنوية. هذا الأمر يُشكّل تضييقاً على هذه الشركات وهو جزء من محاولة الصندوق لتقويض دور الجيش في الاقتصاد. عملياً، يمثّل هذا الأمر عكساً للمسار الذي كان يقوم به الرئيس المصري في السنوات الأخيرة، إذ كان الجيش المصري يتوسّع بشكل أكبر في الاقتصاد عبر دخوله إلى قطاعات صناعية، مثل الحديد، والقطاع الزراعي وحتى إلى القطاع الإعلامي.

وبحجّة أن تدخّل الجيش المصري يقوّض جدوى وفعالية برامج صندوق النقد الدولي للإصلاح، يريد هذا الأخير تقليص دور هذه الشركات. مع العلم أن الأزمات التي واجهها الاقتصاد المصري منذ دخوله في اتفاق مع الصندوق عام 2016 كانت نابعة من المشكلة البنيوية التي يعاني منها هذا الاقتصاد، وأن برامج الصندوق لم تستهدف تلك المشكلة. لذا، إن هذه الحجّة التي يستخدمها الصندوق، تندرج تحت عنوان الضغوط السياسية التي يمارسها الصندوق والحكومات المهيمنة على قراره على الحكومة المصرية. وذلك بالطبع ينبع من مخططات الحكومات صاحبة القرار في الصندوق. وهو ضغط يتزامن مع غياب الإرادة عند دول الخليج على ضخّ المزيد من الأموال في الاقتصاد المصري، وهو بمثابة ضغط سياسي أيضاً تمارسه هذه الدول على مصر.

تعدّ الحالة المصرية مثالاً واضحاً عن ألاعيب مؤسسات التمويل الدولي ودورها في المخططات السياسية للدول الرأسمالية الكبرى. والنقاش هنا لم يعد عن السياسات الاقتصادية التي يفرضها الصندوق، بقدر ما هو تدخّل دول مباشر في سياسة البلد الذي هو في قبضتهم تحت قرارات وشعارات صندوق النقد الدولي. فبعدما دخل إلى الاقتصاد المصري على شكل منقذ تقني آت لحل المشكلات الاقتصادية، تخطّى الصندوق هذه العتبة اليوم وأصبح يطالب، بحجة الإصلاحات ومكافحة الفساد، بتغيير شكل الاقتصاد السياسي في البلد. وهذا الأمر لا ينطبق على مصر فقط، بل هو حالة تتكرر مع معظم الدول التي تدخل إليها مؤسسات التمويل هذه.

من يشفي تونس من النيوليبرالية؟

في السنة الماضية تجدّدت الأزمة الاقتصادية في تونس ودفعت الحكومة للجوء مجدداً إلى صندوق النقد الدولي، لكنه لم يوافق على إقراض تونس بعد، بحجّة أن الحكومة لم تطبّق الشروط المسبقة بعد نحو ستة أشهر على الاتفاق الأولي الذي وقّع في تشرين الأوّل الماضي. سرعان ما تبيّن أن المسألة التقنية هي غلاف ظاهري للمشكلة الفعلية التي تتعلق بالضغوط التي يمارسها الصندوق على الرئيس قيس سعيد بعد قيامه في الصيف الماضي بنقل الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية.الإدمان على الصندوق

في السنوات الأخيرة، وبعد أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، من توقف حركة رأس المال إلى البلدان مثل تونس، وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في تفاقم الأحوال الاقتصادية في معظم دول العالم، عاد الوضع في تونس إلى التدهور بشكل كبير. فمع موجة رفع الفوائد عالمياً، التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بدأت رؤوس الأموال بالهجرة من اقتصادات العالم الثالث، ومنه الاقتصاد التونسي، نحو الدول الرأسمالية الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة. كل هذه العوامل ساهمت في شحّ العملات الأجنبية في الاقتصاد التونسي، وهو ما تمظهر من خلال النقص الحادّ في البضائع الأساسية في الأسواق مثل السلع الغذائية والنفط.

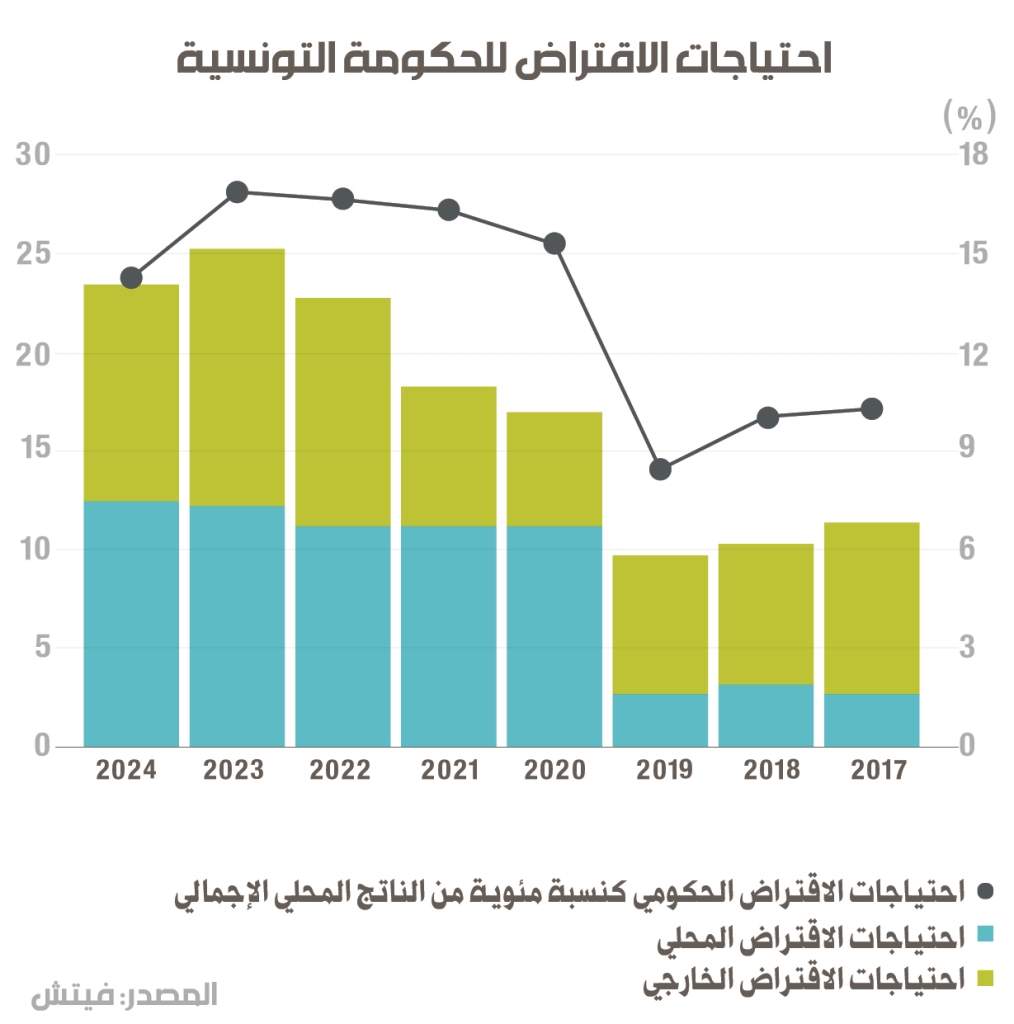

في الوقت نفسه ارتفع حجم الدين العام في البلد بشكل كبير مقارنة مع مستويات ما كان قبل الجائحة. فتضخّمت نسبته قياساً إلى الناتج المحلّي من نحو 70% إلى نحو 88% في عام 2022، وبلغ الدين نحو 40 مليار دولار. هذه العوامل ساهمت في دفع تونس إلى صندوق النقد مجدداً، فحصل اتفاق أولي جديد مع الصندوق على مستوى الخبراء، بلغت قيمته نحو 1.9 مليار دولار. وكانت شروط الاتفاقية مجموعة من الإجراءات، شبيهة لشروط الصندوق التي فرضت عام 2013، على أن تقوم الحكومة بخفض الإنفاق العام لمعالجة عجز الموازنة وإصلاح النظام الضريبي وزيادة الإيرادات العامة وتعديل حوكمة الخدمات العامة والشركات المملوكة للدولة.

إلا أن هذا الاتفاق بقي نظرياً ولم يتحوّل إلى واقع، إذ تأجّل إعطاء الأموال للحكومة التونسية منذ ذلك الوقت، لأن الحكومة لم تبدأ بتنفيذ الشروط التي فرضها الصندوق. خصوصاً في ما يتعلّق بخفض الدعم عن المحروقات التي كان يفترض أن تُرفع أسعارها بنسبة 3 % إلى 5% شهرياً. وهو بالمناسبة أمر تزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً.

وما يروّج له الصندوق، من خلال الإعلام الغربي، هو تخوّفه من أن الرئيس قيس سعيد قد يستفيد من أموال القرض، ثم يتراجع عن «الإصلاحات» المُتّفق عليها مع الصندوق. والمثير للاهتمام، هو أن معظم الإعلام الغربي يربط أمر الإصلاحات بالتغييرات الدستورية التي أجراها الرئيس سعيد في تونس صيف عام 2022، والتي قضت بإعطاء معظم الصلاحيات لرئيس الجمهورية. وهذا ما يُعطي أمر الاتفاق بُعداً سياسياً أيضاً، إذ يدخل الكلام المذكور في سياق يُشبه الضغط السياسي على سعيد مقابل الأموال التي قد تُتيح له «إنقاذ» الاقتصاد التونسي.

عملياً، يظهر أن الصندوق يفرض على تونس أجندة سياسية إلى جانب الشروط التقنية التي تشكل وصفته الدائمة بشكل معتاد. وبذلك يستمر الدوران في حلقة مفرغة، في الوقت الذي تتسارع فيه المخاطر التي تهدّد الاقتصاد التونسي بشكل متسارع، من خلال تزايد الضغوطات المعيشية والاحتمال الدائم بانقطاع السلع الأساسية من السوق بسبب الشح في العملات الأجنبية.

توسيع الفجوات

في الواقع، لم يتمكن الاقتصاد التونسي من تجاوز انخراطه في مرحلة النيوليبرالية في السبعينيات. يومها ترجم هذا الانخراط في سلسلة اتفاقات عقدت مع صندوق النقد والبنك الدوليين. عملياً، إن هذا التحوّل نحو فتح حساب رأس المال والخصخصة، وضع الاقتصاد التونسي في فخّ مراكمة رأس المال الأجنبي لتمويل الاستهلاك المحلي. بمعنى آخر، أصبح الاقتصاد التونسي مكشوفاً على أي تغيّر تتعرض له التدفقات الرأسمالية من الخارج. وبعد اندلاع الثورة التونسيّة بين عامَي 2010 و 2011 وخلع الرئيس زين العابدين بن علي من السلطة، تهيأت الظروف، أكثر، لمثل هذا الانكشاف، إذ توقفت التدفقات من الخارج، وبدأ الحديث عن كلفة خدمة الديون الخارجية التي بلغت 2.3 مليار دولار في عام 2010 مشكلة ما نسبته 18.2% من الموازنة العامة للدولة التونسية. وقد أدّى الحديث المتزايد عن مشكلة الدين الخارجي، وعدم استدامته، إلى لجوء الحكومة التونسية عام 2013 إلى اتفاق مع صندوق النقد على برنامج تمويلي يتضمن الشروط المعتادة للصندوق، من خفض قيمة العملة المحليّة، إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام ورفع الدعم وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

الأسباب التي دفعت تونس نحو طلب المساعدة من الصندوق، تفاقمت بعد الدخول في الاتفاق معه

إلا أن النتيجة لم تكن حلاً للعلة التي يعاني منها الاقتصاد. بل وقعت تونس في المزيد من الديون. والمفارقة هي أن الدين العام، الذي كان الدافع الأساسي للجوء تونس إلى صندوق النقد، ارتفع بشكل كبير بعد الاتفاق. فبين عامي 2010 و2018، ارتفع الدين العام التونسي نسبة إلى الناتج المحلّي الإجمالي من 40% إلى 76.6%. والمفارقة الأكبر، هي أن حصة الدين الخارجي ارتفعت من 61% إلى 74% في الفترة عينها. ويبدو عملياً أن الأسباب التي دفع تونس نحو طلب المساعدة من الصندوق، تفاقمت بعد الدخول في الاتفاق معه.

ولم يقتصر الأمر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل تمدّد، بطبيعة الحال، إلى تزايد الأعباء على الأسر التونسية. إذ خلصت دراسة أجراها المعهد الوطني للمستهلك في تونس، في كانون الأول 2018، إلى أن عدد الأسر التي تعيش على الديون بلغ 1.8 مليون أسرة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الديون السيئة في المصارف التونسية، بنسبة 127% بين عامي 2010 و2018، وهو أمر ساهم في تدهور أحوال القطاع المصرفي. وقد ارتفعت هوّة اللامساواة في الدخول، بعدما انخفضت القيمة الحقيقية للدخل، نتيجة خفض قيمة العملة الذي فرضه صندوق النقد.

مصارف تونس تقترب من أزمة سيولة

الأزمة في تونس متجذّرة في الاقتصاد، وهي تنعكس بشكل كبير على القطاع المصرفي. تقول وكالة «فيتش» في أحدث تقاريرها عن تونس، أن التأخّر في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد والحصول على الدفعات المرجوة من الاتفاق، يعني أن الحكومة ستزيد من اعتمادها على الاستدانة من المصارف التونسية. وهو ما يعني الانكشاف بشكل أكبر على مخاطر السندات السيادية التونسية المصنّفة بـ«CCC+». وهذا الأمر سيخلق أوضاع سيولة صعبة على المصارف. بالإضافة إلى ذلك، إقراض القطاع العام يسبّب تقليص التمويل عن القطاع الخاص.

بحسب الوكالة ازداد انكشاف القطاع المصرفي التونسي على قروض القطاع العام في السنوات الأخيرة، إذ بلغ إجمالي قروض القطاع العام في نهاية عام 2021 نحو 9 مليارات دولار، أي ما نسبته 20% من الناتج المحلي. يمثّل هذا الرقم أيضاً نحو 19% من أصول القطاع ويعادل نحو 120% من رأس مال المصارف.

لذا، إن تأخُّر حصول الدولة التونسية على التمويل، سيعرّض المصارف، المكشوفة على دين القطاع العام، إلى مخاطر سيولة بسبب استثمارها الكبير في أدوات الدين العام. لذلك إذا ما تخلّفت الحكومة التونسية عن دفع قروضها، سيؤدي هذا إلى أزمة مصرفية.