أنجل بوليغان ــ المكسيك

ولكن بعد التدقيق في البيانات التي اعتمد عليها راينهارت - روغوف، تبيّن أنّهما أخطآ في البرمجة، وقاما بالاستبعاد الإنتقائي للبيانات المُتاحة والترجيح غير التقليدي للإحصاءات الموجزة. بمعنى آخر أصبحت المنهجيّة التجريبيّة التي استعملاها غير صحيحة، وفق ما توصّل إليه توماس هِرندون ومايكل آش وروبرت بولين. فعند استعمالهم البيانات بشكل صحيح وكامل وجدوا أنّ نسبة 90% تؤدّي إلى نسبة نمو سنوي بقيمة 2.2% وليس 0.1%! وإضافة إلى هذه الأخطاء الجليّة، انتقد الكثير من الاقتصاديين، أهمّهم راندل راي، استعمال الثنائيّ راينهارت - روغوف منهجيّة تساوي نوعيّة البيانات عبر قرون وأنظمة تبادل مختلفة وأنواع ديون بالعملات الأجنبيّة والمحليّة، وكذلك تتجاهل نظريّات جديدة في عالم النقد المعاصر.

في المقابل، يحاجج الكثير من الاقتصاديين من منطلق آخر، هو أنّ ضعف النمو يرفع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي وليس العكس، وأنّ العلاقة السببيّة التي حاول الثنائي راينهارت - روغوف تثبيتها إنّما هي معكوسة. وكما يفترض الاقتصاد الكينزي التقليدي، فإنّ الإنفاق العام يساهم في توسيع حجم الاقتصاد ونموّه، ممّا يقلّص نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بينما يجب أن تلجأ الدول لسياسات التقشّف في حالات الازدهار الاقتصادي تفادياً للتضخّم.

وعلى رغم كلّ الانتقادات التي طاولت بحث راينهارت - روغوف ونتائجه، لا يزال النيوليبراليون يسوّقون التقشّف على أنّه الحلّ الأنجع في مواجهة التراجع والانهيار الاقتصاديين، ويعتبرون أنّ الأخطاء الواردة في البحث تتعلّق بقيمة الانخفاض فقط، وليس بأصل وجوده. وعلى رغم الكثير من الأوراق البحثيّة، التي نشرها صندوق النقد الدولي، والتي تعدّد الآثار السلبية الملموسة لسياسات التقشّف في العقد الأخير، إلاّ أنّ الصندوق لم يغيّر الوصفة السحريّة، ولا يزال يدفع باتجاه سياسات التقشّف كلّما وجد نفسه أمام اقتصاد مُتعثّر يبحث عن قروض وحلول.

ربّما التفسير الأسهل لهذا التعنّت هو رأي الاقتصادي مايكل كوتز، الذي يقول أنّ تطبيق التقشّف بشكل مكثّف، بعد أزمة عام 2008، ما هو إلّا محاولة للمحافظة على النموذج الرأسمالي النيوليبرالي.

الفكرة الخطيرة

في كتابه «التقشّف: تاريخ فكرة خطيرة»، يُعرّف مارك بليث التقشّف على أنّه شكل من أشكال الانكماش الطوعي الذي يتكيّف فيه الاقتصاد من خلال تخفيض الأجور والأسعار والإنفاق العام لاستعادة القدرة التنافسية، والتي تتحقّق من طريق خفض ميزانية الدولة وديونها وعجزها. ويعتبر مناصرو هذه الفكرة أن القيام بذلك يعطي الثقة بالأعمال، لأن الحكومة لن تزاحم القطاع الخاص في الاستثمار في الأسواق، والذي تفعله عادة من طريق امتصاص رأس المال المُتاح من خلال إصدار الديون، أو إضافة دين إلى ديون الدولة الكبيرة بالفعل.

ولكن بليث يرى أن التقشّف فكرة خطيرة، لأن طريقته، التي يتمّ تمثيله بها من السياسيين ووسائل الإعلام على حدّ سواء، هي تحريف أساسي للحقائق. ويستعين لشرح ذلك بمرض الحاضر الأهمّ أي «أزمة الديون السيادية»، إذ يفترض مناصرو التقشّف أن الدول التي «أنفقت الكثير» جنت على نفسها وعلى بقيّة النظام المالي العالمي. ولكن في الحقيقة بدأت هذه المشاكل، بما في ذلك الأزمة في أسواق السندات، مع المصارف وليس مع الديون السيادية الناتجة من الإنفاق المُفرط لأي دولة باستثناء اليونان. فقبل عام 2008، لم يكن أي شخص، باستثناء بعض المحافظين الهامشيين في الولايات المتّحدة وأماكن أخرى، يهتمّ بالديون الوطنية أو «العجز» المُفرط، وما تغيّر هو نشوب الأزمة المالية العالمية في ذلك العام. فالكلفة الباهظة لبرامج إعادة بناء وإعادة رسملة النظام المصرفي العالمي، التي تقدّر ما بين 3 تريليون و13 تريليون دولار وفقاً لطريقة الحساب، حُمّلت كلّها تقريباً للميزانيات العمومية لحكومات الدول التي ضربتها الأزمة بشكل واسع. وهذا هو السبب في أنّ إطلاق تسمية أزمة الديون السيادية على هذا المرض خاطئ، بينما هي في الواقع أزمة المصارف وكبار مودعيها، التي تمّ تحويلها إلى كاهل الحكومات وجرى تمويهها بشكل جيّد.

ويضيف بليث أنّ الحكومة الأميركية اعتبرت النظام المصرفي الأميركي، وهو أصل الأزمة المصرفية العالمية، «أكبر من أن يفشل»، وبالتالي لم تسمح له بالفشل عندما واجهته المتاعب في عامي 2007 و2008. وكان ثمن عدم السماح له بالفشل هو تحويل الاحتياطي الفيدرالي إلى «بنك سيء»، حيث حمل الأصول السيّئة عبر استبدالها مقابل السيولة للحفاظ على الإقراض، وغطّت الحكومة الفيدرالية ذلك، عندما خلقت فجوات في ماليّتها لتسدّ الفجوات في ماليّات المصارف، الناجمة عن خسارة الإيرادات بسبب الأزمة. وكان ذلك عبر زيادة العجز وإصدار الديون.

أمّا في أوروبا، وباستثناء اليونان، ما حدث هو أن المصارف الأوروبيّة الضخمة اشترت من الدول الأوروبية الكثير من الديون السيادية لدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي. ويشرح بليث أنّ قيمة هذه الديون انخفضت كثيراً مع اندلاع الأزمة، وكان أثر هذا الانخفاض على المصارف ضخماً، لأنها كانت قد خفّضت أسهمها وزادت أصولها من الديون، لكسب المزيد من الأرباح، ما وضعها في موقع حسّاس، فما إن تنخفض قيمة الديون (التي أصبحت من أصول المصارف) بضع نقاط مئوية يمكن أن تفلس.

لهذا السبب يتمّ اللجوء إلى التقشّف

وبينما تستطيع الولايات المتّحدة أن تطبع العملة، كطريقه للخروج من هذه الأزمة لأن الدولار هو الموجودات الإحتياطية العالمية، لا تستطيع دول الاتحاد الأوروبي وبقية العالم فعل ذلك. ونتيجة لذلك، يشرح بليث، أن أسعار السندات الحكومية لهذه الدول ترتفع، ليس لأنها لا تستطيع أن تدفع ثمن دولة الرفاهية أو أن تنفق، بل لأن نظامها المصرفي لا يجب أن يفشل. فالميزانية العمومية للدولة أصبحت تشكّل ممتصّ الصدمات للنظام المالي بأكمله. وبعد أن أُنقذت المصارف، يجب التأكّد من وجود مساحة في الميزانية العمومية لدعمها. ولهذا السبب يتمّ اللجوء إلى التقشّف.

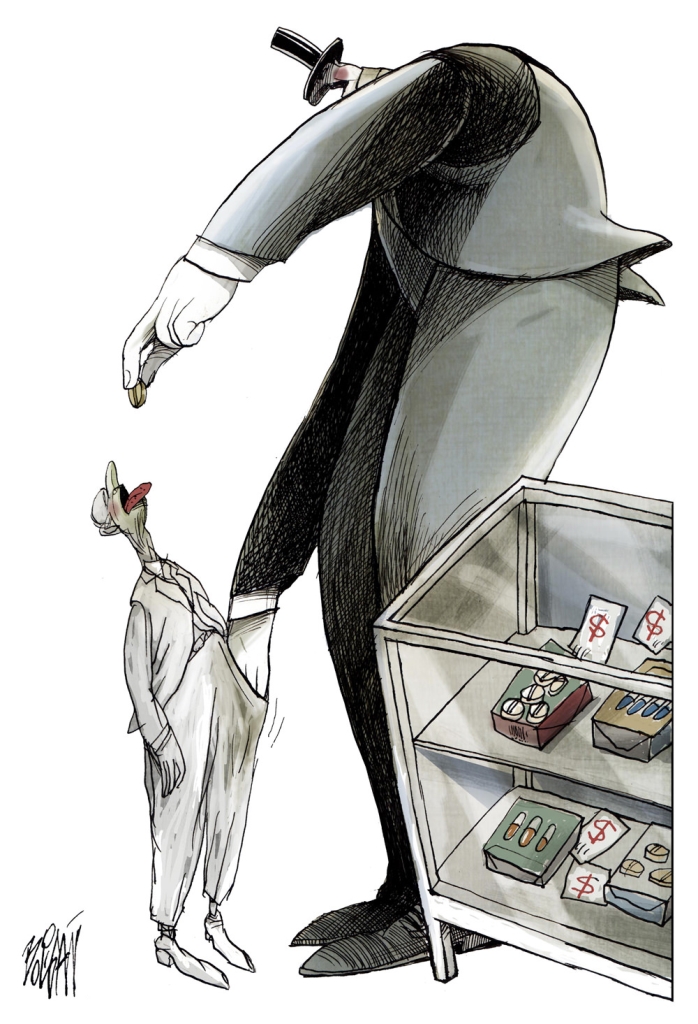

ويضيف بليث أن المنتمين إلى الطبقات الوسطى والسفلية من سلّم توزّع الدخل والثروة في المجتمع يعتمدون على التقديمات الحكومية، المباشرة منها (التحويلات، النقل العام، التعليم العام، الرعاية الصحية) وغير المباشرة (الإعفاءات الضريبية والإعانات). وهذه الخدمات، التي تعتبر نوعاً من إعادة توزيع الدخل، هي التي تجعل فكرة وجود الطبقة الوسطى مُمكنة. وهذا لا يحدث من طريق الصدفة، بل يكون نتيجة لسياسات واضحة المعالم. ولكن عندما يتمّ تقليص الخدمات والتقديمات الحكومية بسبب «الإسراف في الإنفاق»، يقع وِزْر «شدّ الأحزمة» على الجميع بشكل متساوٍ وغير عادل. ويختصر بليث هذه المظلوميّة حين يشرح أنّه مع سياسات التقشّف، يُتوقّع من القابعين في قاع سلّم الدخل، أن يدفعوا بشكل غير متناسب ثمناً لمشكلة أنشأها أولئك الذين في القمّة. بينما الذين يقبعون في قمّة سلّم الدخل بدورهم يتجنّبون تحمّل أي مسؤولية عن تلك المشكلة، ويرمون بأخطائهم على الدولة.

يمكننا بكلّ صراحة القول إن التقشّف هو أوّلاً وقبل كلّ شيء مشكلة إعادة توزيع دخل سياسية، وليست مشكلة اقتصادية محاسبية. وهو مشكلة دين القطاع الخاص المتفاقم والذي يُراد للحكومات أن تتحمّل مسؤولية سداده.

كلمة العام

اختار معجم «ويبستر» الإنكليزي كلمة التقشّف (Austerity بالإنكليزية) «كلمة العام 2010»، تعبيراً عن المدى الذي بلغته سياسة التقشّف حول العالم، لا سيّما بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008. والحقيقة أن التقشّف كان الحلّ السحري الذي وصفه صندوق النقد الدولي للاقتصادات المُنهارة والمُهدّدة بالانهيار.

لا يمكن فصل التقشّف، كسياسة اقتصادية، عن النيوليبرالية ومساراتها، حتّى أصبح من الطبيعي القول إنّه من أدواتها الأساسية. وكذلك لا يمكننا أن نطلق، على هذا الحلّ السحري تسمية غير «الوصفة». فالصندوق يفرض شروطاً تقشّفية على الدول تحت مُسمّيات مختلفة، ولكنّها في الواقع تتشابه إلى حدّ التطابق، ويكون الهدف المُعلن منها الحدّ من الدَيْن العام. ووفق تقرير دورية «إنتر إيكونوميكس» الصادر في شباط/ فبراير 2013، تحت عنوان «إجراءات التقشّف في بلدان الأزمة - نتائج وأثر التنمية المتوسّطة الأجل»، يظهر أنّ السياسات التقشفيّة المُتبعة في الدول الخمس التي شملها التقرير (إيطاليا، إسبانيا، إيرلندا، اليونان والبرتغال) تتشابه إلى حدّ التطابق. وأبرزها:

• تجميد التوظيف في القطاع العام

• رفع الضريبة على القيمة المضافة

• تخفيض في الاستثمارات العامّة

• رفع ضرائب الاستهلاك

• زيادة ضريبة الدخل

• تخفيض رواتب موظّفي القطاع العام

• رفع الرسوم

• اقتطاعات من برامج التقاعد ورفع سنّ التقاعد

• تقليص الإنفاق على برامج التغطية الصحيّة

• رفع الضرائب على العقارات

• تخفيض الحدّ الأدنى للأجور

• تغيير قوانين العمل لمصلحة تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص

• خفض الضرائب على استثمار رأس المال

• بيع أصول القطاع العام